戦争と写真――スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』

(2012年11月28日)

現代社会における際だった特徴は、世界中で起こっている悲惨事を目にする機会が無数に存在するということである。戦争やテロなど、残虐な行為を撮った映像はテレビやコンピューターの画面を通して日常茶飯事となった。しかし、それらを見る人々の現実認識はそうしたイメージの連続によってよい方向へ、例えば、戦争反対の方向へと変化するだろうか? 写真の記録性と芸術性、写真公開の検閲、写真と記憶、そして、他者の苦痛を前にした同情の意味と限界、良心の責務などを考える。

発表:柳沼伸幸(法学2年)、内田森太郎(哲学4年)

スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』(北條文緒訳、みすず書房)、第1-3章

第1章

ヴァージニア・ウルフ『3ギニー』(1938年6月)

「どうしたらわれわれが戦争を避けることができるとお考えですか」という弁護士の問いへの応答

男性→「ある栄光、必然、満足」のために戦争を好む。

女性→男性のように戦争を感じることも、楽しむこともない

弁護士とウルフ(教養ある特権階級の女性)の「対話の難しさ」を考えること

戦争の映像(写真)の紹介→「受けた教育や、背後の伝統がどれほど異なっていようと」男女の区別なく私たちは同じ反応をする、とウルフは結論。

写真は単純化し、煽動し、コンセンサスという幻想をつくりだす。写真の衝撃が善意の人々を結びつける。

→弁護士の問いにおいて前提とされている「われわれ」の自明性の拒否。

他者の苦痛へのまなざしをめぐる「われわれ」とは誰か?

写真は特権的立場の人々と、安全な場所にいる人々が、できれば知りたくないと思うような事柄を「現実のもの」(あるいは「より現実のもの」)とするひとつの手段。

「私たちの欠陥は想像力の、感情移入の不足なのです。私たちはこの現実を脳裏にありありと描くことができないのです。」(ウルフ)

写真映像の両義性

写真(軍隊の戦闘、非戦闘員の殺戮)は戦争の否定だけでなく戦意をかきたてるものでもある。写真のなかに戦争に対する一般的な嫌悪の確証のみを読みとるのは、政治を切り捨てることに等しい。

例:匿名で一般的な犠牲者の映像に対するキャプションの効果

→戦争反対をもたらす効果/犠牲者を殉教者や英雄に高める効果

平和への呼びかけ/報復への呼びかけ

→どのような写真が、誰の残虐行為が、誰の死が、示されていないのか、を問い続けること。

(タイラー・ヒックス、北部同盟の兵隊に虐殺される負傷したタリバン兵)

恐怖が充分なまなましく伝えられるならば、たいていの人間は最後には戦争の暴虐、戦争の狂気を悟るだろう、という想定。

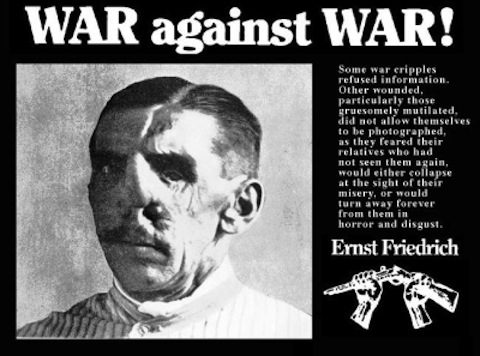

エルンスト・フリードリッヒの写真集『戦争に反対する戦争』(1924年)

「戦争の顔」:顔にひどい怪我を折った兵士たちを写した、見るに耐えがたいクローズアップ写真

アベル・ガンスの映画『私は告発する』(1938年)

戦争の死者が幽霊となって墓から立ち上がり、群衆にパニックを起こす。「お前たちの目を恐怖で満たすのだ!戦争を食い止めるにはそれしかない!」

第2章

書かれた記録/写真

どこかで起きている特定の戦争において人々が苦しんでいるという意識は、構築されたものである。主としてカメラに記録される姿のなかで、その苦しみは燃え上がり、多くの人々に共有され、視界から消えていく。書かれた記録は、思考、言及、語彙の複雑さに応じて、大勢あるいは少人数の読者に向けられるが、それと対照的に、写真にはひとつの言語しかなく、潜在的にすべての人々に向けられている。

・クリミア戦争と南北戦争(最初に写真記録された戦争)から第一次世界大戦まで:

恐怖と荒廃の表現は叙事詩的で、たいがいは戦闘の後を写したもの

(クリミア戦争の野営地写真)

(ティモシー・H,オサリヴァン撮影「死の収穫」。1863年。アメリカ南北戦争ゲティスバーグの戦いを撮影した戦争記録写真。)

・スペイン内戦:現代的な意味で目撃(取材)された最初の戦争

・ヴェトナム戦争:日々テレビカメラが取材した戦争

戦争を経験したことのない人々が戦争を理解するのは、今では主としてそれらの映像が与える衝撃によっている。

だが、経験される悲劇は、ときにその映像ゆえに非現実的で不気味なものに見えるであろう。例:世界貿易センタービルのテロ

ノンストップで流れるイメージ(テレビ、ビデオ、映画)

≠記憶に深く食い込む「写真」:

ストップモーションとしての記憶、簡便な形式の記憶。引用句、格言、諺にも似ている写真。

写真の衝撃

報道として徴用される映像は人々の注意を向けさせ、人々を驚愕させることを期待されている。

衝撃としての映像と常套手段としての映像は同じものの二つの側面

写真と死

1839年にカメラが発明されて以来、写真はいつも死と連れ立っていた。

消えた過去や愛しい死者の形見として、いかなる絵画よりも優れている写真

→とはいえ、写真が死の瞬間をとらえることは不可能。

1945年、アウシュビッツなどの強制収容所、広島・長崎の原爆の写真が、大量殺戮の恐怖を伝える点で言葉を打ち負かす。

二つの矛盾する特質をもつ写真≠文学

1)現実の証人:客観性についての保証書とみなされる。

2)必然的につねに撮影者の主観的な視点を有する。

→客観的記録であると同時に個人的証言。現実の一瞬を忠実に映したコピーであると同時に、その現実についての解釈。

写真のデモクラシー

写真は主要な芸術の中でただ一つ、専門的訓練や長年の経験を持つ者が、訓練も経験もない者にたいして、絶対的な優位に立つことのない芸術。

例:市民が見つめた9・11写真展

偶然(幸運)が果たす大きな役割。自発的で荒削りで不完全なものがよしとされる傾向。

1930年代:戦争を個人的に撮影し証言する職業の成立

1940年代:フォトジャーナリズムの確立

例:「マグナム・フォト」戦時でも平時でも、党派に偏らぬ公平な証人として自分たちの時代を記録するという使命

1950、60、70年代:優れた写真家が記録した苦しみの場所は主にアジアとアフリカ

(ワーナー・ビスチョッフ、インドの飢饉)

(ドン・マッカリン、ビアフラの戦争と飢饉の犠牲者)

(ユージン・スミス、水俣病患者)

(ラリー・バローズ。若きアメリカ兵と戦死者)

第3章

苦しみを容認せず、苦しみに抵抗することは、何を意味するのか。

苦しみの図像の長い系譜

神や人間の怒りから生じたと考えられる苦しみ。

超越した運命に由来する苦しみを被る他者を思いやること。

≠病気や出産のような自然に起因する苦しみ、不運や事故による苦しみは美術史上、ほとんど描かれていない。

苦しむ肉体の写真を見たいという欲求≒裸体の写真を見たいという欲求

道徳的な非難はなく、「あなたはこれを見ることができますか」という挑戦のみ

戦争の恐怖と殺意に狂った兵士を描いた優れた表現の展開点

=19世紀初頭のゴアの作品:銅版画の連作『戦争の惨禍』

スペクタル的な仕掛けの消去。風景を暗黒の雰囲気として描写。邪悪な侵入者のおこないを嘆くキャプション。独立した連作の絶大な集積的効果。

→道徳的感情と悲しみの感情の表現の歴史における転換点

芸術家は絵をメイクし(作り)、写真家は写真をテイクする(撮る)。

だが、写真の映像は、それが一つの痕跡であるかぎりにおいて、単に事件を透明に反映したものではない。限定や排除、修正を施された写真。

ゴヤの絵は、「これと似たことが起こったのだ」と総合的に主張。

≠写真は、レンズの前にあったものを正確に再現していると主張。写真は何かを喚起するのではなく、示すだけ。

戦争写真の使命、あるいは不名誉(クリミア戦争と二人の写真家の事例)

ロジャー・フェントン、フェリーチェ・ベアトー

ブレイディの戦争写真

記録写真と演出

初期の戦争写真の聖典的映像の多くは演出されたもの、あるいは加工されたもの

→写真が演出されたものだと知ると、われわれは驚き、失望することが奇妙な現象。

ヴェトナム戦争以後、減少する演出された写真。

→決定的な報道メディアであるテレビ報道との競合

西山雄二

喜びにせよ、悲しみにせよ、誰かも共感を意図的に喚起させることは難しい。感動してほしい、笑ってほしいと意図すればするほど表現はわざとらしくなり、場が白けてしまう。むしろ予期せぬタイミングと間合いで共感が訪れるものだ。写真は記録性と芸術性、客観的な事実と主観的な表現のあいだで成立する絶妙なメディア。ありのままの事実に語らせれば誰もが共感するわけでもなく、表現者のある程度の意図と技巧が必要となる。ソンタグの本著は、写真に関する重厚で知的な文章で、味わいのある考察に満ちている。写真表象と死、民主主義、瞬間性、アマチュア性、記憶などを関連づけるくだりによって写真メディアの特質が浮かび上がる。視聴覚映像が氾濫した現代において、適度な仕方で「写真に憑りつかれる」という「映像のエコロジー」はいかにして可能か。自らが躊躇する様がにじみ出る、結論を急がない筆の運びには共感した。

川野真樹子

今回、ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』を読み、授業を受けた中で、「大災害、大事故、大事件を間近で目撃している当事者にとってその事実は「まるで映画のよう」だが、現実を記憶として切り取るものは写真なのだと」いう内容が印象に残っている。まず、当事者にとっての(受け入れがたい)現実が本来の表象と逆転しているという点が興味深い。現実を表象するはずの(あるいは現実からヒントを借りてきているはずの)映画が、現実を表すために利用されている。言いかえれば、映画を現実が表象してしまっているのだ。映画は現実感を持っているものの現実とは切り離された世界であるからこそ、どんな悲劇に見舞われても安心して見ていられる。このことから、耐えがたい経験をした当事者が現実を言葉にするのに、自分と切り離した視点から表現しようとするために「映画」を持ちだしてくると考えるのは乱暴だろうか。

小島優太

写真は写真そのものと共に、写真の示唆する物を持つ。写真は、かつてそこにあった事実を切り取った物である。キャプションをつければ、見る人に対して写真のイメージを方向付けることが出来る。しかしながら、キャプションがなければ撮影者の意味や撮影した場所がそこにはなくなってしまう。報道写真において我々が求める、リアルな現実をその時その場所で切り取ったというイメージ。このイメージは、写真を見る際に撮影者の存在と意志を排除することを意味する。メディアにおいて写真と撮影者を別に捉える事は、取材記事と記者の関係同様見逃されがちである。写真は、見る人が捉えた事実ではない。だからこそ、撮影者が介在し捉えた事実であることを前提として写真を認識すべきだと感じた。また、戦争と原発において異なるのは、1つには悲惨な状況にある被害者も被災地もごく身近にあること。2つには、身近に居うる被害者像であり、我々も被害者たり得ること。この2点が、被害者と加害者の構図が明らかでありながらも、傍観者として写真を捉えることができない理由だと思う。ウルフが、私たちの欠陥は想像力と感情移入の不足であり、写真にある現実を脳裏にありありと描くことが出来ないこと、と主張していた。我々が限りなく当事者に近づくには、想像力を働かせること以外にはないのではないか。

久津間靖英

ソンタグは『他者の苦痛へのまなざし』の中で写真に関する様々な指摘を行っているが、その中でも「写真の持つ主観性と客観性」をめぐる彼女の記述はとても興味深かった。写真は現実をもっとも忠実に再現する表象の一つであるが、撮影者の主観性もそこには必ず存在する、こうした考え方自体はさほど珍しいものではないだろう。私も最初にこの指摘を目にしたときはそれほど驚かなかった。ただ、報道写真の偽装工作を非難する人々を見て驚いてしまう、という彼女の記述を読んではっとさせられた。こうした人々はまるで写真の絶対的な客観性を信じているようだ、と彼女は続ける。彼女の記述を読んだとき、「自分は映像の意図的な工作に一度も反感を感じたことは無い」と言い切れる人はなかなかいないだろう。私がこの時に感じたのは「言われてみれば確かにそうだ。何故今まで気づかなかったのだろう」という驚きだ。そして、この驚きこそ読書の楽しみの一つだと私は思う。『他者の苦痛へのまなざし』はこの種の驚きを何度も味わうことができる素晴らしい本だ。

土橋萌

私はドキュメンタリー"仕立て"の番組や映画が嫌いである。特に理由を考えたことはなかったが、今回それがよく分かった。ドキュメンタリーは事実でなければならない。だから「映像としてよく見せる」加工は要らないのである。加工をしたら、撮影者が意図する見方の方向を定められてしまう。ドキュメンタリーは芸術でなく事実であり、できるだけ撮影者の主観を排した「現前」を知るためのものである。なのでドキュメンタリー"仕立て"は気に食わない。しかし番組や映画は一定の「物語」として収束しなければうまくない。また、個人に着目したドキュメンタリーはどこまで踏み込んでいいのかも問題である。本当のドキュメンタリーを製作するのは難しいのではないかと思う。恐らくフィクションの映像の意味はそこにあるのだろう。フィクションは擬似的な衝撃をつくり出すことができる。ただし、映像において様々な擬似的衝撃に慣れている私たちは、もはやそれを衝撃と感じられない。今映像において最も衝撃的なのは、「それが現実である」ことなのかもしれない。

内田森太郎

ソンタグは、戦争写真は人に行動や関心を起こさせることが使命だということを本の中で言っていた。その一方で写真に触れることで知識を得たり実情を理解することはできないとも書いており、写真の可能性を誠実に語っている印象を受けた。ソンタグの言う写真の限界は写真というメディアに限らず、何かの媒体である限りどんな形態のメディアにも関わることであるだろう。私はメディアの中でも写真というものは、瞬間を切り取るゆえに削ぎ落とされた情報の中で被写体の現実に迫れるという、報道に向いた長所があると思っていた。しかしメディアの宿命ともいえる限界について考えるとフレームの中の光景やその人のことをどれだけ現実として捉えられているだろうかと考えてしまった。写真の特徴は瞬間だけを表現するということと、その瞬間の美や物語を作家がどこまでも突き詰めた表現であることだと思う。写真は偶然と作家のこだわりが同居した表現であり、被写体はどう撮られているのかを知らない。写真の最後の姿を誰も知らないからこそ、それを見る私たちに委ねられる部分があるのではないだろうか。これから写真を見て何を考えどう行動するのかということを意識して写真に向き合いたいと思う。

市岡あやな

記憶に深く残るのは写真であって、動画はむしろ残らないという話は、意外なように思えて、実際はすんなりと納得できるような話だった。何かしら大きな事件や事故がどこかで起きたとき、衝撃的な映像が世の中にたくさん流れる。それを見てわたしは衝撃を受ける。少し経って思い出すとき、それは映像として流れているだろうか。思い出されるのは、やはりイメージ、「瞬間のイメージ」ではないか。そのイメージが引き起こす衝撃度、それだけがわたしにとって問題になっているのかもしれないと思うと、少し考え直す必要があると思った。それと、セルビア人とクロアチア人の戦闘において、双方の宣伝活動のために、爆撃で殺された子どもたちの同じ写真が使われた、という事実がなかなか強烈であった。常に流れてくる、そういった類いの写真を見るとき、わたしは一体何を見ているのだろう、と考えさせられた。その際に、良くも悪くも「知ること」以上の何かが作用しているということを意識したいと思った。

倉富聡

第二次大戦欧州戦線における実在したアメリカ軍の空挺小銃中隊の活躍を描いた、S・スピルバーグ総指揮の「バンド・オブ・ブラザーズ」という海外ドラマがある。その原作小説『バンド・オブ・ブラザース』(スティーブン・アンブローズ著)にこのような一節が在った。「戦争には、『隠された魅力』があることは否定できない。それは、見物する喜び、連帯感を感じる喜び、そして破壊の喜びである。」(グレン・グレイの論文『The Warriors』の引用)。そして「グレイのこの言葉は、人間の目は、きわめて貪欲であり、つねに、ドラマや、奇異なものや、壮観なものを欲するのだということを指摘している。」このような、後ろめたさを感じるような魅力を求めてしまう人間の欲望は、何も戦争や戦争写真に限ったことではない。人類に普遍的な、ごく一般的な欲望であろう。その魅力、その瞬間を切り取りたいという欲望、その眼差しそのものが「カメラ」というメディアではないだろうか。ある瞬間への欲望、その瞬間を捉えたい、自分のものにしたいという一瞬のエクスタシーへの志向性こそが、レンズを向ける行為であり、写真を撮りたいという欲望の源泉ではないかと私は考える。芸術としての写真、伝達手段としての写真もそうでああろうが、特に携帯電話のカメラがそのいい例である。携帯電話のカメラは日常的ハードとして、それまでのカメラよりもはるかに上記の欲望を達成しやすいものだ。非日常的であったり、誰かと共有したくなる瞬間に出会うと、我々は安易に携帯電話のカメラを向けがちである。携帯カメラのような我々の日常に近いメディアも、芸術も、人に伝えるためのメディアも人間の主観や欲望を決して超越しえないということを思った。

藤井淳史

今日のゼミの中で特に印象に残ったものとして、写真には偶然が大きく絡むため、素人でも思いがけない写真をとることができるという点である。このことは、写真が、初心者たちでもとっつきやすいカルチャーである一方で、芸術以外のさまざまな目的に利用されてしまうことを示していると思われる。たとえば、イラク戦争時のアメリカの報道写真のように、写真は常に撮影者の恣意的な操作が加えられているにもかかわらず、その圧倒的なリアリティで、見た者にそこで作り上げられた“現実”を信じ込ませてしまうことも可能なのである。こうしたプロパガンダを目的とした写真は日々量産されており、もはや溢れてしまっている。加えて、写真は(絵に比べて)誰でも簡単にとれてしまうため、人びとを眼前の“現実”から逆に遠ざけてしまっている可能性がある。例えるなら、殺傷手段がナイフから銃に変わったことで、人々はこの変革を通じてなにかを殺すという生々しい感覚から遠ざかってしまった。同じように視覚的表象も、絵筆からシャッターへの変革を通じてその現実を描写することから得られる圧倒的“現実”の追体験から遠ざかってしまっているのではないだろうか。

志村響

P44.「写真を撮ることは枠をつけること、枠をつけることは排除することである。」、この“枠”とは、撮る者の視界(それもかなり限定された)に他ならない。写真は記録としての客観性と行為としての主観性を持つが、思うに主観性が優位に立つ。これは“私”の観た光景だ、写真はそれ以上のことを伝えない。写真はあくまでカメラを持つ人間の“眼”でしかない。ここで、問題は誰の“眼”を借りるかである。私たちは他者の痛みを知り得ない。私たちの脳は他者の神経に対しアンテナを持たない。それを踏まえた上で写真を苦痛の表象とするなら、最大の効果を得るには言うまでもなく“被写体の眼”が必要だ。しかし被写体は被写体の域を出ない。一人称を持つことはない。ここに写真の限界があるように思える。P59.「戦争の殺戮が個々人としてのアイデンティティ、人間としてのアイデンティティさえ破壊しつくす」とあるが、これはある種、写真についても同様のことが言えないか。写真は、対象を“枠”に収め、均し、過去に残す。‐枠をつけることは排除することである‐、写真は、個々人としてのアイデンティティを奪い去る。私たちが写真から読み取ることが出来るのは決して痛みそのものではなく、痛みによる叫びである。私たちの課題は、いくつかのフィルターで屈折した叫びをいかに正確に聞き取るかだ。

大江倫子

本書は苦痛の表象としての戦争写真の諸相について豊富な事例を参照しつつ、その現前との超えがたい断絶を検証する。それは生の現実的であると同時に構成的な表現でもあり、主観的記憶の喚起であると同時に客観的事実への最も確実な準拠でもあり、参入障壁の少ない平等性が保証されるがゆえに偶然性に委ねられてもいる。こうしたパラドクシカルな様相ゆえにその断絶は超えがたいものになるのである。それゆえその表象としての効力は、その「映像のエコロジー」は、「憑きまとい」の効果として受け取られるべきことを著者は提案している。かくして本質分析はうまくできたようなのだが、読者は何か物足りなさを覚えなかっただろうか。おそらくここに欠如しているのは、この媒体の本質を他の媒体と連接する構造であり、あるいはこの戦争写真という閉域における、著者としての私の独異的生と死へ連接する出来事である。それは読者としての私たちに委ねることなく委ねられている。