核の表象文化論

(2012年6月13日)

ヒロシマ・ナガサキあるいは核実験、原発事故…といった「核」をめぐる様々なイメージの事例を参照しつつ、「核のイメージ」が言葉と結びついてある特定のナラティヴを生成していく過程についてその問題点を確認し考察する。

発表者:中尾麻伊香(日本学術振興会/慶応義塾大学)、安永麻里絵(東京大学)

「核の表象文化論――原爆(症)不可視の表象」中尾麻伊香

核のイメージ

原爆・原子力 平和利用・軍事利用

国家・戦争の記憶と結びついた原爆観

Lisa Yoneyama, Hiroshima Traces: Time Space, and the Dialectics of Memory, Univ. of California Press, 1999. (米山リサ『広島 記憶のポリティクス』2005)

→被爆国となる以前の日本では、原爆はどのように捉えられていたのか?

(第五福竜丸展示館)

(広島平和記念資料館)

広島、長崎への原爆投下以前の原爆(原子力)イメージ

Maika NAKAO “The Image of the Atomic Bomb in Japan Before Hiroshima” Historia Scientiarum, 2009.

原爆投下後

原爆の出現は日本国内においても、人類による原子力の解放、原子力時代の幕開けとして語られた(例えば、武谷三男「革命期における思惟の基準」『自然科学』、1946年6月など)

*GHQのプレスコード 原爆被害の実相が隠された

堀場清子『禁じられた原爆体験』岩波書店、1995. 高橋博子『封印されたヒロシマ・ナガサキ』凱風社、2008

→「隠された」のではない、原爆被害の不可視化のプロセス

原爆被害に関する言説は、原爆投下後すぐに新聞紙面に現れた。占領期のメディアにおいても、原爆被害に関する情報は掲載されていた。しかしそれは徐々に変化していく。→原爆被害はどのように経験・想像されていったのか、ローカルな文脈

原爆症(原子爆弾症)という病

熱線・爆風、急性放射線障害、晩発性放射線障害

*第1期から第4期にわけられる症状が徐々に現れた。

*被爆者差別(結婚・就職)

8月 原爆投下、即死、熱線・爆風による死、急性放射線障害

9月 科学者たちの調査が本格化

10月以降、原爆症による死者数の減少

→原爆症は、一見落ち着き終息したかのように思われた。

第3期 1946~ 火傷あとのケロイド化、放射能による内蔵器の障害

第4期 1947~ 白血病・白内障・不妊症・畸形児

全国紙 米国医師の公式見解

地方紙 続くひとびとの原爆症への恐怖と「巷の噂」を打ち消す医師

・1946年6月6日『夕刊ひろしま』「ピカドン症もう出ぬ 斑点は蚊やノミの仕業」「健康復興いたつて快調」街の復興とともに市民の健康復興も行われている。

・1946年6月23日『夕刊ひろしま』「不妊・畸形児はデマ 受胎率はかへつて増大」「ピカと不妊」被災婦人に対して神経過敏にならないよう注意し、体力の回復をはかるよう呼びかける。翌月の『中国新聞』7月10日にもほぼ同様の記事。

被爆地の力学

広島の地方紙においては、医師たちが新聞に寄稿し、原爆症を否定していた。そこには人々の潜在的な不安と過去の忘却という、被爆地ゆえの力学が働いていた。

・ 被爆の過去化と新たな都市の再建「再生」「平和」

・大規模に徐々に進行していく症状とそれをすいあげるメカニズムの不在

・被爆者の終わらない原爆症への不安とそれにこたえなければならない医師

(峠三吉「一九六五年のヒロシマ」。「ユートピア広島の建設」キャンペーン受賞作。出典: 広島平和記念資料館 WebSite http://www.pcf.city.hiroshima.jp/Peace/J/subcon/pHsub2_2_1.html)

原爆症の心身相関的な束縛

「原爆症は被爆者にとって、苦痛に満ちた心身相関的な束縛となっている。被爆者にとって、ちょっとした通常の傷、ふつうの病気でも、放射能に無関係とは思えないのであり、直ちに死のイメージへと発展してゆく傾向を持つ。原爆症は、比較的初期に現われた放射能の影響と、比較的後期に現われた白血病の双方を包含するものであり、極めて不吉な要素を持つものであるが、反面、ちょっとした疲労、夏やせ、貧血、感冒、胃病等に対する心配も原爆症と考えられ、多くの被爆者は実はそのような症状を心配しているのである。原爆症という心身相関的な束縛は一種の悪循環であり、身体的症状から精神的不安へ、また逆に身体的症状へと続いてゆくのである。」(ロバート・J・リフトン『ヒロシマを生き抜く(上)』岩波書店、2009、186−187頁)

その後、ABCC(原爆傷害調査委員会)は厳格な科学データによって被爆者を安心させた。それは時に、被爆者にその苦しみが本物ではないと思わせ苦しめるものであった。 (Susan M. Lindee, Suffering Made Real: American Science and the Survivors at Hiroshima, 1997, p.147)

この「アメリカの冷たい科学」と「被爆者の苦しみ」は、すでに1946年に地元医師と患者のあいだにあらわれていた。

原爆症は、情報の隠蔽だけではなく、被爆地の、医師と患者、過去と未来との交渉において、過去化・不可視化された。国家と地域の記憶の交差。

「核」のイメージの氾濫と空白

日常性の回復と出来事の「記憶-化」の力学

—福島第一原子力発電所事故をめぐるイメージについての一考察—

安永麻里絵(東京大学総合文化研究科/日本学術振興会特別研究員)

(福島第一原子力発電所、3月12日放映のNHK画像)

震災直後、テレビで絶え間なく配信された原発事故のイメージは、「今そこで起きている/これからさらに起きるかもしれないカタストロフィ」への恐怖と不安に人々を晒し続けた。そのカタストロフィのイメージの氾濫に相補的な関係を結ぶかのように、公共広告の枠組みのなかでは「今、私にできること」というスローガンが掲げられ、それは人々の人間的な心の動き(正義感、罪悪感、倫理観、心からの同情、等)の受け皿となった。それは次第に、「絆」「がんばろう日本」などのキーワードとともに「復興」あるいは「被災地支援」の物語へと引き継がれていった。その反作用のようにして、「福島第一原発の事故」に対しては、徐々にこれを過去の出来事として「収束」させようとする力が働いた。首相による「事故収束宣言」はもちろん、「一週間」「一ヶ月」「一年」というような「区切り」を利用して事故を「振り返る」という作業がそれである。その背後には、「日常性の回復」という、いわば人間にとって根源的な欲求がある。これは、今なお現在進行形の事故でも過去の出来事として封じ込めてしまいたい、という無意識的な欲望と表裏一体を成す。このことが、封印したい過去の現在性を想起させるさまざまなイメージの不可視化、あるいはそうしたイメージの空白を生み出しているのではないか。このような空白に追い込まれたイメージを再び現前させ、日常性の回復志向と出来事の「過去―化」の力学に抗おうとするイメージとして、小原一真による福島第一原発作業員の肖像写真について考察する。作業員のポートレートとインタビューの言葉は、暫定的な日常性を回復したはずの私たちに対し、カタストロフィのイメージを再−提示/再−現前化し、その日常性の暫定さを突きつける。

(AC広告「今、わたしにできること」)

【発表の構成】

はじめに——イメージの2つの相

1. UTCPカタストロフィの哲学第三回「伝播する核のイメージ」(2011年5月23日)より

・ 氾濫したカタストロフィのイメージ:定点カメラ画像、報道の現在性

・ 地震・津波の被災地/福島第一原子力発電所事故

・ 原爆、核実験のイメージ/原子力発電所(核の「平和」利用)

・ 「3.11」のナラティヴの生成とイメージ

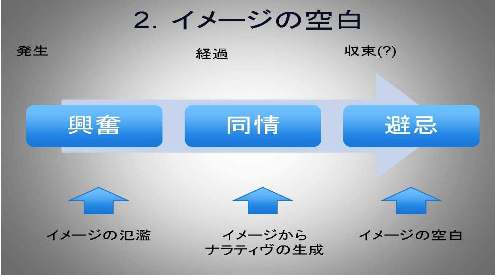

2.イメージの空白

日常性の回復への欲求/「現在進行形」の出来事を「過去−化」しようとする無意識的欲望

3.空白のイメージの再−現——小原一真写真集『RESET 福島の彼方に』

報道写真/肖像写真

おわりに

2.イメージの空白

あまりに悲劇的・衝撃的な出来事のあとには、そうした非日常から脱け出して日常を取り戻したい、という切実な欲求が生じる。なかでも直接的な衝撃を受け精神的傷を受けた人々にとって、その欲求はさらに強度で切迫したものである一方で、まさにその傷の深さ故に、その回復にはより長い時間が必要になる。社会が回復しようとする速度と、深い傷を負った個人の回復速度には必然的にギャップが生じる。この時、社会のなかで、被害者であるはずの個人もまた、忘却したい過去の出来事を想起させるものとして避忌されていく。

・地下鉄サリン事件の被害者が事件後置かれた状況について

(村上春樹・河合隼雄「『アンダーグラウンド』をめぐって」『約束された場所で―Undergroud2』、p.283-4)

3.小原一真写真集『RESET』

・ 小原一真

1985年、岩手県に生まれる。KEYSTONE(スイス)。宇都宮大学国際学部にて社会学を専攻。金融機関で働く傍ら、DAYS JAPANフォトジャーナリスト学校にて学ぶ。東日本大震災直後に会社を退職、3月16日から現地での取材を開始。2011年8月に行った福島第一原発での取材はヨーロッパ各国の新聞、テレビに掲載された。2012年3月10日、スイスのラース・ミュラー・パブリッシャーズより、東日本大震災、福島第一原発事故の取材をまとめた「Reset Beyond Fukushima-福島の彼方に」を出版。[小原一真ウェブサイトより]

・ 2011年8月、福島第一原発の写真取材

小原は、原発敷地内で働く友人に同行し、自らも作業員を装って写真取材を敢行。二台の小型デジタルカメラと4台の一眼レフカメラを使用し、一日でおよそ100枚を撮影。そのうち10枚が、「フロントライン・イン・フクシマ」としてイギリスのオンライン新聞『ザ・ガーディアン』で公開された。6時間の作業時間で60μSvの放射線を浴びることと引き換えに撮影されたこれらの写真は、撮影者が自らも恐怖や不安のなかで体感した、作業員を取り巻く劣悪な作業環境(全身防護服の苦痛、高線量環境に対する危機意識の麻痺など)を暴き、テレビなどのマスコミで不当に不可視化されている「英雄」たちに目を向けて欲しいと訴える。以下は記事で各写真に付された英文キャプションの抜粋(発表者訳)。

——福島第一で働いている人たちについて私たちがほとんど知らないというのはおかしい。作業員たち自身、自分たちの仕事の目的が何かを知らない。[…]原発作業員の健康と安全を保障することは不可能だ。彼らの労働環境は効率的な作業につながるのか?作業員たちはちゃんと守られているのか、それとも彼らは使い捨てと考えられているのか?これらの疑問に対する答えを見つけたいと思い、私は発電所に入る決心をした。/彼らは私たちを守るために命を賭けている。それなのにメディアは彼らの置かれた状況を伝えて彼らを守るようなことは何一つしていない。テレビ放送では作業員の顔はモザイクがかけられている。作業員たちのアイデンティティを隠したいからだ。しかし、果たして英雄の顔を隠すべきなのか?——(「汚染水タンク」)

——発電所の中に入るのは難しくはなかった。セキュリティのあまりの緩さに驚いた。Jヴィレッジで、(…)車と私の情報提供者が所属している会社の名前を登録しなければならなかったが、自動車の所有者についての記録は取られなかった。私は友人が働いている会社の社員を装っただけで、私たちはまっすぐ中に車を進めた。——(「ピンク色に包まれて」)

——8月1日に東京電力は一号機と二号機の間で毎時10,000mSvの放射線が観測されたと発表した。その場所のほど近くには、赤い文字で「心をひとつに ネバーギブアップ福島」と書かれた標識がある。(…)作業員たちはその時点でこのことを知らされていなかった。発表後も、作業員たちには何の説明もなされなかった。——(「ネバーギブアップ、福島」)

——煙草を吸う三人の男を写したこの写真は、古い110フィルムロールのおもちゃのような小型カメラで撮影した。彼らには話しかけず、彼らの目線を捉えないようにした。サイズ[の小ささ]に加えて、このカメラには音が鳴らないというさらなる利点がある。/これは私が原発の建物の中で使用した二台のカメラのうちのひとつだ。原発の敷地内、情報提供者の車の外では、プロフェッショナル仕様のデジタル一眼レフ4台を使った。私はその日どうにか100枚ほどの写真を撮影した。時々別の作業員が、私が写真を撮っているのに気づいたが、東電や現地のほかの企業も内部で利用する目的で頻繁に写真を撮っていたから、カメラを持ってその辺をうろうろしている人間がいても特に珍しいことではなく、誰も私を不審がって問いただしたりしなかった。/おそらく彼らの中には私が何をしていたか分っていた人もいたと思う。でも実際彼らとしても、私にこの写真を公表してほしいと思っていただろうと思う。私の情報提供者は確かにそう思っていた。彼自身やほかの作業員たちがどんな状況にあるか世界に見て欲しい、そう考えて彼は私に力を貸してくれた。——(「寡黙な目撃者」)

・ 写真集『Reset beyond Fukushima: Will the Nuclear Catastrophe Bring Humanity to Its Senses? 福島の彼方に―原発の巨大事故は私たちを目覚めさせるだろうか?』http://resetbeyondfukushima.com/

津波の被災地や原発周辺の写真のほか、原発作業員のポートレート写真とインタビューを掲載。【資料2】

・ テレビなどで不可視化された作業員の「顔」を可視化する試み。

・ 被災地などのカラー写真と異なり、ポートレートは白黒(「色は余計な情報。表情に注目して欲しい」)

cf. 報道写真/肖像写真;具体性/抽象性;現在形/過去形/完了過去形(「それはかつてあった」*)

——報道写真は、非常にしばしば単一な写真となる(単一な写真は、必ずしも平和な写真というわけではないのである。)報道写真の映像には、プンクトゥムはない。衝撃力はある——字義通りの意味は精神的ショックを与えることができる——が、しかし乱れはしない。単一な写真は、«叫ぶ»ことはできても、傷を負わせることはできない。そうした報道写真は、(いっぺんに)受け入れられ、それで終わりである。——(バルト『明るい部屋』、pp. 54-5.)

——社会というものは、純粋な意味に対して警戒心を抱くものらしい。(…)それゆえ写真は、その意味が(私はその効果と言っているのではない)あまりにも強烈すぎると、直ちに意味を曲げて受け取られる。政治的に消費されずに、美的に消費されてしまう。——(同書、p. 50.)

——[…]私が«写真の指向対象»と呼ぶものは、ある映像またはある記号によって指し示されるものであるが、それは現実のものであってもなくてもよいというわけではなく、必ず現実のものでなければならない。それはカメラの前に置かれていたものであって、これがなければ写真は存在しないであろう。[…]絵画や言説における模倣とちがって、「写真」の場合は、事物がかつてそこにあったということを決して否定できない。そこには、現実のものでありかつ過去のものである、という切り離せない二重の措定がある。[…]/それゆえ、「写真」のノエマの名は、次のようなものとなろう。すなわち、«それは=かつて=あった»、あるいは「手に負えないもの」である。ラテン語で言えば、それはおそらく«interfuit»〔動詞intersum「〜のあいだにある、相違する、居合わせる」の完了過去〕ということになろう。[…]——(同書、pp. 92−5.)

[資料・参考文献]

ロラン・バルト(著)、花輪光(訳)『明るい部屋―写真についての覚え書き』(みすず書房、1985年)

村上春樹・河合隼雄「『アンダーグラウンド』をめぐって」『約束された場所で―Undergroud2』(文芸春秋、2001年、265−292頁.)[初出:『現代』1997年7月号]

Christine Oliver. “Inside Fukushima: interactive guide.” The Guardian, Aug. 20, 2011 [http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/aug/20/fukushima-interactive-guide]

小原一真(写真)、アドリアーノ・A・ビオンド&ラース・ミュラー(編)『Reset beyond Fukushima: Will the Nuclear Catastrophe Bring Humanity to Its Senses? 福島の彼方に―原発の巨大事故は私たちを目覚めさせるだろうか?』(チューリヒ:ラース・ミュラー・パブリッシャーズ、2012年)

石井紀代美「私たちを守る顔―原発作業員の写真集」(東京新聞、2012年5月30日夕刊)

コメント

西山雄二

今期の演習では何度か涙を抑えながら話すことを強いられているが、今回の痛切な内容にも深く胸を打たれた。中尾さんによる広島原爆以降の核イメージの歴史的考察からは、現在の状況と見紛うほどの人間の愚かさと被害者の苦悩に愕然とした。イメージの空白は戦後のGHQ統制によるだけでなく、復興を願う人々の集合的心性こそが生み出したという指摘も重要だった。安永さんの発表では、減少する原発事故イメージが同時に、私たちのナラティブ(物語)の否定的な変容をもたらしている点が指摘された。復興に向かう未来志向の心情が、立場の弱い被災者に向けられ、「なにをまだ言っているのか」というさらなる圧力となる。「3.11」や「フクシマ」という固有名の裏にある多様な力学には敏感になる必要がある。中尾さんと安永さんが使用するイメージの空白はその意味合いが異なる。後者の場合、イメージはたしかに多かれ少なかれ流通しているものの、物語性と適切に結びつかない状況を指して、「空白」と言われていた。この語が適切かどうか。イメージとナラティブの「離接」、「乖離」といった表現の方が簡便だったかもしれない。いずれにせよ、優れた若手による重厚な発表からは、その内容のみならず、態度からも大いに学んだ。深く感謝したい。

中尾麻伊香

私の報告は、戦後、原爆症といわれるものがどのようにメディアに登場してきたのかを検討したもので、なかでも戦後の広島で、原爆投下を過去の出来事にする復興への欲求、そして地元医師と患者との関係において、原爆症が一見忘れさられ乗り越えられたことを指摘したものです。占領下のプレスコードにおいて原爆被害は隠蔽されたといわれています。原爆被害のイメージの空白がなぜ生じたのか、考えたとき、それは本当に空白だったのか、という疑問が沸き起こります。空白とされているものの背後にはさまざまな経験と想像、空白の力学といえるものがあったはずです。私の研究は歴史研究ですが、3.11以降にはじめたもので、私にとってはいまの問題とダイレクトにつながっています。ちょうど一年を迎えようという今年の2月頃、1946年の復興の希望であふれる新聞を見ていて、「いま」とシンクロするようななんともいえない感情を抱きました。どんな歴史の語りでも、いまと乖離したものはない、と思います。ときに捉え切れず溺れてしまいそうないまと向き合うために過去に向き合ってもよいのではないでしょうか。ゼミでは重要なポイントを質問していただき、今後の課題が見えたように思います。思考を、表現を促されるゼミだと感じました。貴重な機会を有難うございました。

安永麻里絵

ある事件についてのイメージが、メディアにおいて「氾濫」から「空白」の状態に移行する、というのは一見当然なことに思われるかもしれない。しかし、私がイメージの「空白」として問題にしたいのは、単にテレビ放送で放出されるイメージの総量に対して福島原発事故に関するイメージの量が時間の経過とともに相対的に少なくなる、というような問題ではない。そうではなく、現実に「まだ」未完の出来事について、それを語る言葉やイメージに対する「まだやってるのか」「なにをまだぶつぶつ言っているんだ」(村上・河合1997、傍点筆者)という否定的な感情が、その出来事にまつわるイメージを目につかないところに追いやる、そのようにして生じる空白である。その否定的な感情、より簡単に言えば嫌悪感は、日常性を回復し復興へと向かおうとする、それ自体健全で、なおかつ個人にとっても社会にとっても不可欠な肯定的感情と表裏一体を成すがゆえに、なおさら強力な力となってイメージを外へと押しやるのだ。

このような問題意識から、小原一真の写真集より、福島第一原子力発電所で事故収束業務にあたる作業員のポートレートを取り上げた(『Reset beyond Fukushima 福島の彼方に』2012)。これは、写真家自身が説明するように、メディアではモザイクがかけられるなどして不当に不可視化された原発作業員の「顔」を正面から捉えようとした白黒のポートレートで、写真にはそれぞれの作業員へのインタビュー記録が付されている。

まさに原発内で作業中の姿をとらえた樋口健二の写真と異なり、一見しただけでは原発作業員と判別できない小原によるポートレートは、直接的に作業現場の実態を告発するというよりもむしろ、特定不能な集合名詞化された原発作業員を、それぞれがそれぞれの名前と生活をもつ個人の「顔」に引き戻す。その「顔」写真を、小原は「色は余計な情報。表情に注目して欲しい」と白黒にしたが(石井2012)、この点については質疑応答で様々な意見が述べられた。その中で、「とても言い難いけれども、やはり、どうしても、遺影を想起させる」というコメントが特に印象に残った。(お名前を失念してしまいました。申し訳ありません。)それは、私自身そのことに感づきながらも、分析のポイントとして明言するのを躊躇せずにはいられなかったことだったからだ。正面を向いて鑑賞者にまっすぐ視線を向ける胸像の白黒肖像写真はたしかに遺影を想わせ、死の気配を纏う。けれども、写真に添えられた彼らのインタビューを読んだ後で、もう一度彼らの視線を正面から受けると、とてもそんなことを口にするべきではない、というブレーキがかかるのだ。だって彼らは生きていて、原発で今も作業に携わっているのだ。だが、やはりここにこそ、この写真の本質がある。

小原が彼らを「英雄」と呼ぶとき、そこには、現在あまりにも過酷な労働環境を強いられながらメディアできちんと取り上げられる事もなくその存在を過小評価されている人々に対し、彼らをせめて英雄と呼ぼう、という意図があるだろう(小原2011)。しかし一方で「英雄」には、「sacrifice=犠牲」すなわち、世界を救うために自らの死を受容することを引き受けるもの、という象徴的意味がある(西山コメント)。これを踏まえると、小原の写真はますます、彼らの現在と未来の生活に落とされた不吉な翳りを暗示するように見えてくる。ならば、今とりあえずの日常を送る事を許されている私たちが考えなければいけないことは、どうすれば彼らを「英雄」にしないですむか、彼らを「英雄」という名の犠牲にしないようにできるか、ということであるだろう。

演習での発表と質疑応答を経て、現在「まだ」起きている事件について考察する難しさを痛感しつつ、このように考えた次第である。貴重な機会を与えてくださった西山雄二先生とゼミの参加者の皆様に改めて感謝します。

川野真樹子

「核」のイメージや表象について、非常に面白く受講することができた。まず、原爆や核に関する博物館展示、すなわち目に見えない放射能の表象方法が興味深かった。放射能そのものは不可視なものであるため、それを可視化する手段として、被爆者の写真や、実際に被害にあった建物や、被害者が身に着けていたものを展示する方法がある。しかし、どれも、放射能そのものではなく、そこから起きる被ばくの恐怖を示すための手段にすぎない部分があると思う。さらに、被害の実態を明らかにすることとそれによって生まれてくる恐怖を消そうとすることとの相反する面を同時にメディアが保有しているというのも興味深い。3.11以後ツイッターをはじめとするSNSでは、放射能の影響とされる被害の報告とその打ち消しという騒動がたびたびおきている。現在の日本は1945年と同じような状況にあるという指摘がなされていたが、情報を共有、拡散する手段が1945年よりも格段に増えているぶん、さらに匿名での拡散が可能になっているぶん、恐怖を煽るメディアの構造はより複雑になっている。だからこそ、何か放射能の悪影響について否定しようとする文面を見た時に、恐怖に流されず、自分で考えて情報を取捨選択する能力が求められると思う。

カタストロフィのイメージの空白についてのお話も面白かった。カタストロフィという非日常からはやく日常を取り戻したいという意識は確かに存在しているというのは私の中で実感としてあって、例えば本屋での売れ筋の漫画や新しく放映されたアニメには日常を題材にしたものが震災の後に増加したように感じる。その一方で、現実には起こり得ないこと(あるいはカタストロフィとしても良いのかもしれない)から無力な人を救うようなアニメも大ヒットしている。日常に戻りたいという思いと、もとと同じ日常にはどうやっても戻れないからそれを何とかして乗り越えたいという思いとがそれぞれ形になったのだととらえることは不可能だろうか。その一方で、3.11のカタストロフィにつながるイメージは排除される傾向にある。(例えば、震災関連番組以外で津波そのもの、あるいは津波を思い起こさせる描写はそぎ落とされており、震災関連番組でも、津波のイメージを不用意に見る必要がないように細心の注意がはらわれている。)おそらく、このイメージの空白は今後何十年も続くのではないかと思う。9.11以降、WTCを想起させるイメージはアメリカのメディアの中で徹底的に排除されていると聞く。9.11の何十年も前に作られたものであっても忌避される。9.11から10年たってもイメージの空白がおきているのであれば、カタストロフィの表象のイメージの空白期間=人間がカタストロフィから立ち直るために必要な時間というのは、世代が交代するまで、もしくはそれ以上に続くのかもしれないと思う。

久津間靖英

中尾さんと安永さんの発表を聞いて、まずレベルの高さに驚いた。普段、このゼミでは話の内容が抽象的になり理解に苦労することもあるが、お二人の発表は、歴史背景、当時の新聞や写真集など、具体的なものに基づいていて非常に聞きやすかった。限られた自分の先攻や大学にとどまっているばかりでは、視野が狭くなると痛感した。

このゼミでもカタストロフィーに関する表象を今までに何度も取り扱ってきたが、マスメディアを中心的に取り上げたのは今回が初めてだったと思う。特に、戦後まもない時期の新聞などは普段見る機会がないので、中尾さんの発表は聞いていて純粋におもしろかった。今回の発表では1946年の広島の地方紙が取り上げられていたが、その後記事にはどんな変化があったのか(あるいはなかったのか)、また長崎の新聞でも同様の現象が起きていたのか、全国紙と地方紙ではどのような特色があったのか等、次々に興味が引き立てられる発表だった。

安永さんの発表は、記憶も新しい震災直後のCMというとても身近な表象からはじまり、導入から一気にひきこまれた。質疑応答でも盛んに取り上げられた小原さんの写真集も面白かったが、「興奮→同情→忌避」という図式が私には一番興味深かった。発表では河合と村上の対話が例に出されていたが、この図式は心理学的にも説明されているものなのだろうか。対話の中で河合が述べていた「汚れ」という考え方はとても日本的なものだと思う。是非、他のテキストも探してみたい。最後に、お忙しい中、参加してくださった中尾さんと安永さんに改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。

内田森太郎

今回の講義ではある関心事をどのような時間的位置づけで語るか、ということの重要性がわかった。しかしながら発表の中で過去化することの暴力性ばかりが取りざたされていたことに不満がある。過去化することは本当に事実を歪めるばかりで弱い立場の人を苦しめるものでしかないのだろうか。確かに人を苦しめるような言説は問題があるが、それは出来事を語る人の資質の問題で、過去化という情報処理に伴って必然的に生まれる問題というわけではないはずだ。私はむしろ過去化そのより、世論が形作られる中で人々が何の情報に飛びつき何の情報を厭うのかに興味を惹かれる。過去化することは人の悪意や事実誤認によって問題のある言説が生まれる危険性があり、その過程での情報の取捨選択や、被害者の定義付けなどといった情報整理がはらむ暴力性も持つだろう。私たちはここについて配慮すべきであると思う。議論が成熟しないまま拙速に出来事を過去化することはこれらの懸念が顕在化してしまう。しかし慎重な過去化であれば重要な考察となるはずだ。例えば出来事に連なる文脈を整理したり、その社会的意義を考える過去化は建設的であると思う。過去化によって出来事が”事件”として対象化でき、私たちは様々な議論が展開できる。それに際し現在進行という捉えは過去化の仕方の可能性に開かれていて、多様なアイデアの源として機能しているのではないだろうか。

鈴木奈都子

今回の授業では、この1年3ヶ月の間の私自身の感覚的体験を呼び起こしながら、安永さん・中尾さんのお話を伺った。とくに安永さんの発表の「イメージの空白」の図式は、3.11後のマスコミ報道やそれに対する社会の反応にあてはめて理解しやすく、そしてとても共感できた。悲劇を忘れて日常を取り戻したいという容易には達成されない被害者個人の欲求が、社会の回復の過程の中ではあたかも達成されたものであるかのように扱われてしまう。ここでは個人的な悲劇の過去化という現在進行形の事態そのものが社会のレベルにおいて過去化されるという二重構造が見られる。

小原一真氏の写真はそうした「過去化」に抗う、原発作業員の現在を映し出す写真であると紹介されていたが、私は小原氏の写真もまたバルトの言うところの「過去のものである」という措定を否定することはできていないのではないかと感じた。写真は記録であり芸術であるという性質上、小原氏の写真においてもそのポートレイト1枚をとれば芸術的に鑑賞されることには抵抗できないし、また私たちはシャッターが切られたその瞬間から私たちがそれを目にするまでの時間というものを無意識的に理解してしまうだろう。だがしかし小原氏の写真が失敗しているとは言い切れない。写真集の構成や、ポートレイトに添えられたインタビューも手助けして私たちは小原氏の、そして原発作業員たちのメッセージを受け取ることができる。しかしそれによって抱く印象は、やはりそれを見る時期や状況によってうつろいゆくものだろう(もしかしたら小原氏は、モノクロによってイメージの固定化を狙ったのかもしれないが…)。それを考慮すれば、小原氏の写真もまた過去化されることには抗えない。はたしてそのとき彼の写真はその有効性を失うのだろうか。ここで私は、イメージの過去化がつねに否定的な意味でしか作用しないとすれば、それはそのイメージの可能性を狭めることに繋がってしまうということもありうるのではないかと感じた。

福田浩之

たしかにまだ、原発事故を過去化してしまうのは早すぎる。その事はつよく感じられる。しかし、一方でどうしてもわきあがってくる疑問は、原発事故はいつまで現在進行形で語られなければいけないのだろうかということだ。たとえばいくら撒き散らされた放射性物質が減らないからといって、数万年もその根源としての原発事故を現在進行形の問題として表象し続けることなど不可能にちがいない。そのときにはまた、なにかしら別のかたちでそれらが表象されることだろう。事件が過去化されることでイメージが不可視化するというが、逆に、過去化されることではじめて表現可能になることも多いのではないだろうか。小原一真の「果たして英雄の顔を隠すべきなのか?」といった問いかけは、表象する行為と道徳倫理とをつよく結びつけた言だが、表現行為はしばしば道徳倫理と無関係になされることで、その豊かさを増すものではないだろうか。しかし現在進行形の表現では、そこにはもちろん当事者の存在が意識される以上、道徳倫理に強い拘束を受けずにはいられない。

有川浩『阪急電車』では、阪神大震災の慰霊のために河原に小石を並べて書かれた「生」の字をみて、そうとは知らない登場人物が生ビールを連想し、そのことが登場人物たちの恋愛物語にとって大きな意味を持つのだが、これなどは震災が過去化されることではじめて可能になった表現のあり方に違いない。そしてこの小説における「生」の字の多面化は、不道徳にも思われうるかもしれないが、一方で人々が出来事を完全に忘れ去ることなく、しかし一方で取り戻されたもののなかで前向きに生きることを肯定する意味合いを持つ描かれ方をしている。個人的には、現在進行形の表現の重要性を感じる一方で、過去化が表現にあたえるこうした多様化の可能性を信じたいと思う。