破局と共に在る、記憶の建築――ダニエル・リベスキンドの建築

(2012年5月23日)

脱構築主義の「建築しない建築家」として知られているリベスキンド。ユダヤ人虐殺を記憶するベルリン・ユダヤ博物館、アメリカ同時多発テロ事件後の世界貿易センター跡地再建のためのフリーダム・タワーの設計を手掛けてきた。破局の後の不在や空虚をいかにして建築的世界観として表現しうるのか。

発表者:八木悠允(仏文修士2年)/コメント:野田大基(法学3年)

丸括弧内の数字は、ダニエル・リベスキンド『ブレイキング・グラウンド』(鈴木圭介訳、筑摩書房、2006年)の頁数。

ダニエル・リベスキンドDaniel Libeskind(1946年-)はポーランド生まれのユダヤ人建築家。ベルリン・ユダヤ博物館の成功でその名が知れ渡る。世界貿易センターの再建計画コンペティションでは見事一等賞を勝ち取り、現在彼の案であるフリーダムタワーが竣工中である。

1.ベルリン・ユダヤ博物館

コンペ案「希望の裂け目」=歴史的記憶を忘却したり陳腐化させないために、ランドスケープに対して計画的な切れ目(=歴史的空間)を入れる

→「人間は永続的に二つの危険、つまり、秩序と無秩序に脅かされている」(ヴァレリー)という言葉をヒントに、全てを白紙にしようとしたり、あるいは歴史回顧へ傾倒したりという二つの動きの間に別の道を探す

=「既存部分と新しい部分、つまり開発可能部分との間の直接的な相互作用」

入り口

「最も過激だったのは、新しい建物には正面の扉がなかったことであった。博物館に入るには、まずはベルリン博物館の古いバロックの建物に入り、それから下の街路のレベルを走る三本の通路に降りなくてはならなかった。〔…〕こうした接続路があれば、それぞれの建物に納められたふたつの歴史は、はっきりと外から見える形では結びついてはいないかも知れないが、しかし見えないところで分かちがたく結ばれ合い、これからもベルリンの基礎の部分で永久に存在し続けるだろう」

ヴォイド(空洞)

「ヴォイドとは、共同体が地上から一掃されてしまうとき、あるいは個人の自由が踏みにじられるときに生み出される圧倒的な空虚の現前のことである」

「私はひとつだけ光を持たない部屋を作ろうと思った。博物館は二千年にわたるドイツのユダヤ人の歴史を年代記的に見せるのが目的である。ホロコーストで失われた一切のものを表現するために、無慈悲なまでに漆黒な、希望のない空間がひとつだけあっても良いのではないか」

「ジグザグなフォルムのなかを走っているのはヴォイド、いうならば中が空っぽな一種の切れ込みである。ヴォイドは、まっすぐに、しかし空間を断ち割るように走り、ギャラリーを抜け、通路を横切り、オフィススペースに達してさらにその向こうに突き抜けている」

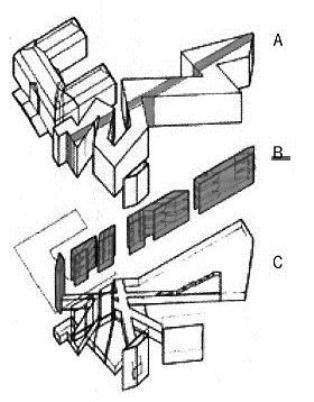

(A=ユダヤ博物館、B=ヴォイド、C=地下)

ホロコースト・タワー

「たいそう暗く、自分の足さえ見分けられないほどで、唯一差し込む光はほとんど見えないところに開いたスリットから漏れてくるのだった」

「迫害と移住の庭」

「この庭は、ベルリンから強制的に追放されたユダヤ人達の記念の場所とするつもりだった。そしてこの庭を訪れることで、人々にはドイツのユダヤ人の歴史が横着した難破に似た状況に思いをはせさせ、さらには全くの無一文になって見知らぬ新しい土地に到着するということがどういうことなのかということを思い出してもらいたかった」

「1948年というイスラエル国家が誕生した都市を表現するとともに、ベルリンのユダヤ文化全体から見て追放、移住、建国が何を意味しうるかを表現している」

「ユダヤ博物館のプログラムは、歴史を統合すること、つまりベルリンの歴史からユダヤ人の歴史を切り離さず、ユダヤ人の歴史を絶滅種の代表例のごときものにしないこと」

「この建物は、はっきりとした形では一切見いだされることのないある中心を巡って体験される。見いだされないというのはそれが目に見えないものだからである」

2.フリーダムタワー

「劇的で、誰もがあっと思うような、精神的な洞察を、人間の傷つきやすい部分に、悲劇的なものに、そしてわれわれが失ったものに向けている、そんな建物です。」(37)

〔グラウンド・ゼロの敷地にできた穴に入り、地盤を支える壁を見ながら〕「それは、わたしたちの上にのしかかるようにそびえ、かつて目にしたどんな建物より大きく見えた。そしてこの広大な穴の中に立っていると、それはほとんど無限に続くもののような気がしてきた。倒れたものも、回復したものも、建築の力も、人間精神の力も、なにもかもを具現するもののように思えた。(中略)それは、触覚から、手から読み取れる、考え得るあらゆる言語で書かれた、脈動する多層テクストだった」(中略)そのときに私は理解したのだった。私の仕事はニューヨーク市の岩盤から引き出されてくるような建物をデザインすることなのだと。」 (21)

〔グラウンド・ゼロ再建コンペで他の作品を見ながら〕「このプロジェクトでの目標とは何であるべきでしょうか?〔…〕起こったことの記憶を消し去ることでしょうか?何もかも大丈夫だったよと、伝えることでしょうか?〔…〕記憶というものをもっと深く表現するものが必要です。」(37)

プラン名「記憶の基礎(Memory Foundation)」(マンハッタン岩盤、世界貿易センターの基礎部分も露出させたままにして、防護壁や岩盤を剥き出しのまま保存する計画)

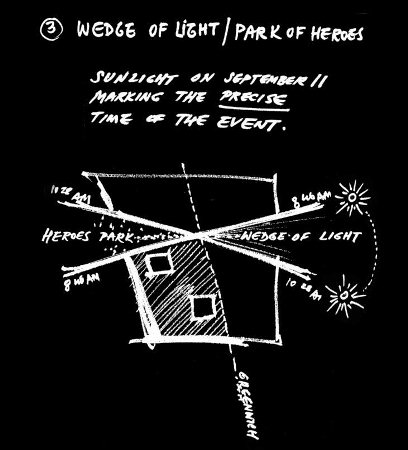

「光の楔(Wedge of Light)」敷地内に光の交錯点を作る計画。第一の線は毎年九月十一日午前八時四十六分きっかり—最初のジェット機が北側のタワーに突っ込んだ時間—に差し込む光の線であり、第二の線は午前十時二十八分に第二のタワーが埃と残骸を舞い上がらせながら崩れ落ちた場所を指定する線。

五つのタワー「ちょうど女神が掲げる松明の炎と同じ形に螺旋を描くように、南から北に行くにつれて徐々に高くなっていくように配置した。そして一番高いタワーは一七七六フィートとすることに決め、これにより近代世界に民主主義をもたらした独立宣言を記念するようにした。このタワーの上層階は植物園にして生命の証とするつもりだった。」 (52)

3.リベスキンドの建築をめぐって

・スケール

「偉大な書物はつねに、異質な印象を与え、異質であるからこそ、何度読み返そうとも異質であり続けるのである。では、建築における異質さとは何であろうか。建築語法とか建築にまつわる話とかの異質さではなく、「スケール」の異質さである。〔…〕ツインタワーが完成したときにも、或いは完成前からさえも、ごうごうたる議論が巻き起こったが、そのうちに愛されるようになっていった。というのも、建物がその場所の一部になり、そして空の一部にもなっていたからだ。」(72-73)

・意外性

「真正面には百年前に建ったビルが見え、その美しい眺めに心を打たれる。フォール・ストリート一番地では、ファサードの石積みがすべて揃って優雅なカーブを描いている。その右側にあるのはまったく無名のビルだが、最上階で突如心変わりを起こして神殿に返信して外壁に完全な柱廊が彫刻されている。〔…〕こういうものすべてが、お互い同士でやりとりをし合い、自らを見せ合っているのである。光の下でのフォルム同士の完璧なハーモニー。建物同士のこの種の公共的な振る舞い—他のものへの贈り物—の起源は、古くはルネッサンスにまで遡る。」 (76)

・アンチ・モダニズム

近代建築:技術進歩、合理主義、「国際建築」という普遍主義→アンチ・モダニズムとしてのポストモダン建築

ポストモダン建築:有機性、地層学、反構造主義→理想主義、空想的という指摘

*脱構築建築:相反する要素を構造に組み入れた建築

・音楽・調整・全体主義

「たくさんの可能性があるのに、しばしば私たちはたったひとつの旋律やリズムに合わせて行進しなければと思ってしまうのである。何かしら思い込みのようなものがあり、それは私の考えではモダニズムと共に始まったのである。すなわち、直角と反復が必然的に秩序感を生み出すという思い込みである。」 (131)

・リベスキンドの出自と「居場所」の問題

「問題は、50年間その敷地に暮らしてきた何万人もの人々を別の場所に移動させてしまってよいのかということなのである。」 (ダニエル・リベスキンド「最新5プロジェクト」、『建築文化』1995年12月号)

「居場所という感覚。これは冒しがたいものである。人がどこに帰属するかを考える際にも、あるいは建物が何を反映すべきかを話題にする際にも、それは変わらない。二十世紀の偉大な建築家、たとえばル・コルビジエやミース・ファン・デル・ローエやエーリヒ・メンデルゾーンたちは、この感覚を無視することによって従来の建築に反旗を翻し、過去との絆を断ち切ったのだった。〔…〕こうした最初の世代の建築家達は—いまや彼らの後に続こうとしている人々も同様だが—真の建築的精神とは権威的で独断的なものだと感じている。」 (47)

・土地と歴史という「多重テクスト」との対話の重視

「ポツダム広場のために提案されたデザインのどれひとつとして、ベルリンの込み入った歴史を考慮したものはなかった。ベルリンという都市の精神のよい部分であれ悪い部分であれ、より深いところにまで触れることに何とか成功しているものは皆無であった。現在のこの地域を歩くと、まるで生命観のない薄っぺらで平板なコンピューターのシミュレーションや、仮想現実の中にでもいるような感じに襲われる。」 (141)

=体験と歴史の分離への反発

・歴史と想起

「プルーストがこれから自分の本を書くことになると理解する瞬間(注)というのは、私にとってはことのほか建築的な瞬間である。全感覚世界が、つまり「みずからの場所でじっと待機しているもののすべて」が、いつの日かそこに内在する意味や構造—あるいは建築と言ってもよい—を明らかにされるのを待っている。スペースの形状を決めることが重要であるのは、それによって肉体と精神、感情と知性、記憶と想像がそれぞれ結び合わせられるからである。」 (226)

注:「私に天賦の才能がないとすれば、それは私のせいでもあるし、またひとつには、果たして文学が私の信じたほどの現実性を持たないとすれば、それは文学のせいでもあるのだ。〔…〕車の運転手の叫びに、私はかろうじてはっと脇によけたが、あとしざりしたいきおいで、思わず私は、背後が車庫になっているのででこぼこの非道い敷石に足をぶつけた。ところが、すばやく立ちなおろうとして、まえのならびからすこし落ちこんでいるひとつの敷石の上に片足を置いた瞬間に、私のすべての失望は幸福感のまえに消え失せた、その幸福感は、私の人生の様々な時期に私に与えられたそれとおなじもので、バルベックの周辺を馬車で散歩したときにどこかで見たことがあったように思った木々の眺めとか〔…〕煎じ茶に浸したマドレーヌの味とか、その他私が語ってきた諸感覚、ヴァントゥイユの最後の作品がそれらの総合をしていると思われた諸感覚によって、私に与えられた幸福感だった。マドレーヌを味わっていたときのように、将来についてのあらゆる不安、知的なあらゆる疑念は、吹き払われていた。〔…〕しかしこんどは私はしかと決意するのだった、煎じ茶に浸したマドレーヌのかけらを味わった日の自分のように、それがなぜかを知らないままであきめるようなことがあってはならないと。」 (プルースト『失われた時を求めて――第10巻第七編「見出された時」』井上究一郎訳、筑摩文庫、1993年、313−315頁)

・歴史の二重性

単に懐古的になるのでもなく、過去を消去して進もうとするのでもない、二重の時間性を内包する建築。

「「新しい天使」と題されたクレーの絵がある。それには一人の天使が描かれていて、この天使はじっと見つめている何かから、今まさに遠ざかろうとしているかに見える。その目は大きく見開かれ、口は開き、そして翼は広げられている。歴史の天使はこの様な姿をしているにちがいない。彼は顔を過去の方に向けている。私たちの眼には出来事の連鎖が立ち現れてくるところに、彼はただひとつの破局だけを見るのだ。その破局はひっきりなしに瓦礫の上に瓦礫を積み重ねて、それを彼の足下に投げつけている。きっと彼は、なろうことならそこにとどまり、死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せ集めてつなぎ合わせたいのだろう。ところが楽園から嵐が吹き付けていて、それが彼の翼にはらまれ、あまりの激しさに天使はもはや翼を閉じることができない。この嵐が彼を、背を向けている未来の方へ引き留めがたくお品がしてゆき、その間にも彼の眼前では、瓦礫の山が積み上がって天にも届かんばかりである。私たちが進歩と呼んでいるもの、それがこの嵐なのだ。」 (ベンヤミン「歴史の概念について」、『ベンヤミンコレクション1――近代の意味』、ちくま学芸文庫、1995年、653頁)

・記憶を消し去るのではなく「深く表現する」

「ミース・ファン・デル・ローエ、ヴァルター・グロピウス、そのほかの偉大な建築家達は、建築は世界に対してニュートラルな顔を向けるべきだと主張したが、彼らの哲学は今やほとんど陳腐にさえ感じられるほどだ。ニュートラルだって?二十世紀の政治的、文化的、精神的な後輩状況の後で、無菌状態の現実などと言うものを考えることができるのだろうか。本当に私たちは、魂のない気の抜けた建物ばかりに取り巻かれたいのだろうか。それとも、我々の歴史にしっかり向かい合い、我々の複雑で込み入った現実を直視し、我々の嘘偽りのない情念に真っ向から相対して、二十一世紀のための建築を想像するのか。」(17)

=見えない記憶(歴史)と見える記憶(建築)を同居させる

=「つまり博物館そのものは、何も見せるものがない空間の周りに組織されていることになる。何も見せるものがないということはふたとおりの意味があって、それはひとつはユダヤの歴史のカタストロフィに関わっている。その無のカタストロフィが、今現在ここに、その反対のもの、つまり一種の生の充溢、充満、コネクションと同化といったものを通してやってくるということなんです。」 (ダニエル・リベスキンド×小林康夫「「歴史」という空間」、『建築文化』1995年12月号)

「私たちと、とても近しい関係にあった人が亡くなると、その後の数ヶ月の物事の進行のうちには何かしら—それをあの人と分かち合いたかった、と私たちがどんなに願うにしろ—やはりあの人の不在によってのみ生じえたのだ、と思えるようなものがある。私たちは亡き人に、その人がもはや理解しない言葉で、最後のあいさつを送る。」 (ベンヤミン「一方通行路」、『ベンヤミンコレクション――記憶への旅』、ちくま学芸文庫、1997年、36頁)

リベスキンドはベンヤミンを『パサージュ論』ではなく「一方通行路」でしばしば引用している。「博物館を構造化するのに使った第四の要素は、ヴァルター・ベンヤミンのテクスト『一方通行路』である。テクストそのものが博物館のデザインに役に立ったということではない。逆に博物館の方がテクストを解釈する装置なのである。」 (ダニエル・リベスキンド「最新5プロジェクト」前掲)

・21世紀の建築

「個人的でもあり公的でもある空間から得られる喜びは理屈ではない。それは本源的なものであり、私たちの都市がどのように組織され建てられているか、そして最終的には私たちがどのように共同体のなかで、将来において自らの生活を営んでゆくかと言うことに関わるのである。」 (277)

=土地の歴史と個人の記憶の交錯点としての建築

コメント

西山雄二

「世界規模の破局の歴史理解をうながす建築」はいかに可能か。「終わり」を超克し忘却する建築ではなく、「終わり」と共に在る建築とはいかに可能か。とりわけ、かつての歴史を想起することさえ困難なほど、人間と事物が跡形もなく消え去った、極度の「終わり」と共に。リベスキンドの建築は、個々人の記憶と忘却の交叉が、その土地の歴史性とともに浮かび上がる仕掛けになっている。魅力的な自伝『ブレイキング・グラウンド』では、9.11の跡地に建てられるフリーダム・タワーの設計図を見て、遺族の男性が泣きながら語る。「〈光の楔〉とはよく思いついたものです。私の妻はあのとき、タワーの上階に居ました。妻が飛び降りたときに見た太陽の光が差し込むわけですね」。ユダヤ博物館は二度訪れたことがあるが、ホロコースト・タワーが圧巻だった。重厚な扉を開けてタワーのなかに入ると沈黙が支配する空虚が広がる。真っ暗なため遠近法が利かず、冷暖房が入らないため空気のかすかな流れに敏感になる。高い天上にわずかな裂け目があり、光が差し込み、かすかに外界の音が聞こえてくる。この無機質な空間では、そのわずかな裂け目から入ってくる光と音は、この光と音だけが異様なまでに人間的に感じられた。「終わり」と共に在る建築はたんなるメランコリーや悲壮感を体感させるだけでなく、かすかな救済を感じさせることが重要だ。この意味で、記憶の建築とは「誰かと共に在るための場」を創ることに等しい。

鈴木奈都子(数理2年)

「カタストフの後に建てられる」ことが前提となる建築において、カタストロフの後の歴史理解を反映することで終わりと共にありながら、「光」によって希望が表現されることで、ふりかえりつつ前進する私達という感覚的理解・体験を可能にするリベスキンドの方法。私が感心したのは、その体験というのがつまり「みずからの場所でじっと待機している」感覚世界に私たちが触れることなのだ、という点であった。なぜなら、この「みずからの場所でじっと待機している」という状態をまさしく体現しているのが他ならぬ“建築”だと思うからだ。意図的に構築されたものであるとはいっても、建築それ自体はただそこに物理的に、マテリアルの集合として存在しているだけだ。そこへ差し込む光も、その取り込み方を人間がデザインしているとはいえ、本質的にはただの自然現象にすぎない。これらはリベスキンドの建築においても同じであり、むしろ彼の建築に顕著であるといえるかもしれない。ベルリン・ユダヤ博物館では、まずユダヤの歴史を懇々と説明されるのではなく、そこに構築された建築を通して我々は自らユダヤの記憶にふれる。ただじっとそこにある建築にふれることによって、みずからの場所で待機しているさまざまな感覚を我々は想起する。私の勝手な解釈になるが、ここに私はリベスキンドの人間に対する愛のようなものを感じるのだ。この“愛”という言葉は“信頼”と置き換えてもよいと思う。リベスキンドが作用しようとするのはまさしく人間の感覚に対してであり、彼の建築を通して可能となる我々の感覚的体験への確固たるリスペクトが彼の中にはあるのだ。だから彼の建築はそれだけでは完結しない。受容者に対する愛(信頼)、それこそが、表現者としてのリベスキンドに我々が惹かれる理由の一つなのではないかと私は感じた。

福田浩之(表象3年)

発表を受けた感想として、まず、建築がこれほど思想的な芸術でありうるということに強い驚きを感じた。リベスキンドの建築の芸術性は、その建築が持つある種の不完全さによっているところがあるように思える。ユダヤ博物館のヴォイドや入り口の欠如もそうであるし、フリーダムタワーの「光の楔」なども、そうした意図的な欠損のひとつに数えることができるだろう。これらの建築のあり方は完全な建築など存在しないと静かに主張しているようでもある。原子炉のことなどが、ふいに思われたりする。だが、どうだろう。リベスキンドの仕事は、それはそれで大きな仕事ではあっても、それは言わば特別な仕事であって、地震や津波のような大規模な破壊のあとに、建築の分野に求められるのは、まずは有用な家を建てること、あるいは有用なインフラを整えることであって、そうした場において特別な仕事はどこまで意味を持つのだろうか。リベスキンドの仕事は結局のところ特別でない数多くの建築があるからこそ特別な意味を持つのであって、そのことが意識されなければ、これだけの建築被害のあった災害の前に、こうした建築は用をなし得ないのではないだろうか。

島田愛美(社会人類学4年)

私は建築に関して門外漢なので、建築物に思想があるということにまず驚かされた。印象深かったことは、無駄や空白が多いこと。空間を上手く使い便利で見た目に美しい建物が良いものだと思っていたけれどリべスキンドの建築物は扉が無いなど合理性に欠けるものばかりだ。しかし興味深いのは、日本の伝統的な建築物でも空白が重視されたものがあるがリべスキンドの建築物は意味が詰め込まれていて、そこにある空白は全く無駄のない無駄なのだ。また、見たところ非常に風変りで、革新的なものに見えるデザインは彼の自由な空想から得られたものではなくて、むしろそこに既にあったものを発掘した結果の、化石とか土器のようなものであることを知った。どちらも私にはとても新鮮で、建築に関する見方を大きく変えるものだった。メモリアルな意味が込められた建築物といえば原爆ドームを思いだしたが、その姿は過去の一瞬を切り取った写真のようで、風化しないように修復を繰り返している。対してユダヤ博物館やフリーダムタワーはあえて風化させるような仕掛けがあったり、9.11事件の日時に太陽光が差し込むなど時間的な広がりが存在する。それ故に「過去のもの」として置いてけぼりにされることなく人々の感情に強く訴えかけるのだ。絵画や文学や映画のように完結した物語ではなくて、建築は崩壊に向かって日に日に様子を変えていき、そしてまたリフォームして更新・再生し続ける。建築はまるで生き物のようだ。

聡倉富(社会学3年)

今回はダニエル・リべスキンドの建築が取り上げられた。彼は脱構築主義の建築家として有名である。私は建築にも脱構築主義にも明るくない。建築について全く考えたこともなかったが、今回のゼミで脱構築主義の建築について取り上げられたことで、そもそもの建築とは何か、ゼミを通して考えてみた。建築、特に建物の建築は、囲いをつくって何かのための空間、長期的にある土地を何かのために使用するための行為であり、そのプロダクトである。それには必ず目的ないし機能がある。脱構築とは、機能に形が従うべきであるというモダン建築に反目し、機能やその目的から形を、建築を解放しようとした運動らしい。ゆえに、リべスキンドもそうであったように実際には建築不可能な設計が多い。しかし、実際に建築する場合、必ずその機能と目的は達成されなければならない。脱構築の建築とは、その目的、機能のために「脱構築」しているのではないだろうか。特にベルリン・ユダヤ博物館は、そのコンセプトのために、そのコンセプトがリべスキンドの解釈を通した結果、極めて緻密に脱構築されているように感じられた。強烈であったり、不可思議であるユダヤ博物館の随所の建築は、単なる解放の意味の脱構築ではなく、極めて「構築的」に「脱構築」されているのではないだろうか。

大江倫子(仏文修士1年)

インタビュー記事でのリベスキンドは、卓越した聞き手に誘い出されるかのように、デリダの思想を集約するその創造理念を顕にしている。所与の地形と対話しつつ比喩としてなされる創造という「再-創造」は、デリダの脱構築的読解の実践そのものであるし、「再」と「創造」の間にある小さな非場所こそが彼の差し向ける場所であるということも、その決定の独異性の認知(「「あいだ」が制御されえないということ」)とともに十分に練り上げられている。また「怪物性」の比喩もそのまま継承されている。他方で、時間・空間、線、歴史といった哲学的な基本概念は練り上げが不十分なままではあるが、同じ希望が指示されている。知覚の直接的な反映である空間とは異なって、時間は私たちの意識の深層の記憶と絡まりあって認識されるものであり、超越論的主観性が他者に出会うことができる特権的な構造である。時間は運動として知覚されるが、空間に還元されることはない。アリストテレスは時間と運動を線のテロスに還元する錯誤をなしたが、ここでは「空間からの逃亡」「空間を取り扱う不能性」としてそれが引き受けられている。「経験できるが見ることのできない」超越論性、線ではなく「反復や変化」に希望が見出され、カタストロフィに抵抗しているのだ。