無垢なる者の絶対的な不幸――「ヨブ記」

(2012年11月7,14,21日)

『ヨブ記』はゲーテが『ファウスト』を、ドストエフスキーが『カラマーゾフの兄弟』構想するなど、宗教・文学・哲学に深い影響を及ぼした知恵文学である。無垢なる人間・ヨブに対して、神とサタンは賭けをする。すべてを奪われても、ヨブは神を信仰し続けることができるか。サタンの試練によって、ヨブは所有物すべてを奪われ、子供たちも死去、ヨブ自身の肉体にも苦難が降りかかる。同情した友人たちが慰めようとするが、結局、彼らは因果応報だとヨブを責めるのだった……。今回は3回にわたって『ヨブ記』を読解し、善と悪、因果応報と懺悔、苦痛と回復、良心と信仰、地上的・超越的な救済といった主題群をとり上げる。浅野順一『ヨブ記』(岩波新書)に即して発表してもらった。

〈参考文献〉『ヨブ記』岩波文庫、浅野順一『ヨブ記――その今日への意義』岩波新書

浅野順一著『ヨブ記』 (1~6章) 発表:三上恵里(人文社会1年)

1.ヨブ記について

旧約聖書はモーゼ五書、歴史及び物語、詩歌と教訓、予言の四つに分けられ、ヨブ記は第三の部門の詩歌と教訓に属する。

知恵文学=①内容が個人的な傾向がある。②人間の経験が重要な要素となっている。③民族を超え普遍的である。④人間から神という方向性

2.ヨブ記(全42章)の構造

1章~2章がいわば序曲(プロローグ)、42:7~17が終曲(エピローグ)となっており散文で書かれている。

中間部は詩文で書かれており大概して四つの場面からなる。

① 3~31章:三人の友人(エリパズ、ビルダデ、ゾパル)との論争

② 32~37章:エリフの独白

③ 38~41章:ヨブに対する神の呼びかけ

④ 42:1~6:ヨブの懺悔

序曲においてヨブは財産を失い、家族を失い、重病に侵されたのだが、その三つの試練の叙述の終わりにヨブの信仰の告白として結論は出されている。そこに至るまでの苦難の過程が中間部の友人との対話の中で繰り返し述べられており、何度もおなじ主題を巡りながらようやく結論に到達していることが読み取れる。

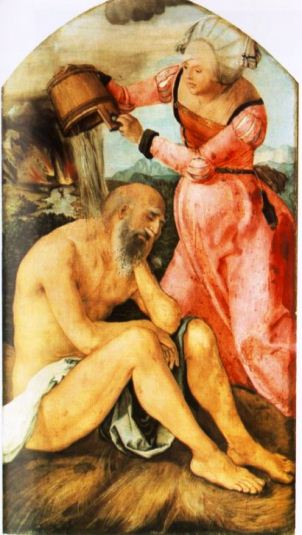

「ヨブとその家族」

3.ヨブについて

○「ウヅの地」の出身:セム族ではあるがへブル人ではない。のちに登場する三人の友人も同様。

→民族を超えた普遍的物語であることを示す。

○「ヨブのひととなりは全く、かつ正しく」 ≒「神を恐れ、悪に遠ざかる」

「全く」故に宗教的、祭儀的な語であって、道徳的な意味合いは含まない。つまり、神に対して誠実であったということ。

○ヨブ、妻、息子七人、娘三人

十二人家族→完全数あるいは聖数。 親子兄弟、仲が良く親密である。

○羊七千頭、駱駝三千頭、牛五百くびき、雌驢馬五百頭。財産、裕福さの象徴。遊牧者の長。

以上より、ヨブは信仰的にも道徳的にも非の打ちどころがなく、幸福な生活状況であることが読み取れる。

4.第1章

○サタン

行動半径が大きく、人間の弱点や欠陥に目をつけ摘発し暴露する天使。人間に対し批判的である。

○「ヨブはいたづらに神を恐れましょうか」

神に対するサタンの返答。「いたづらに」ヨブの信仰は、それに伴う報酬を期待している。

義人であるための条件が神によって備えられている。

→サタンの宗教観、道徳観。人間の信仰は、神からの反対給附が予期されるときにのみ成り立つ。

人間あっての神であり、真理である。その逆ではあり得ない。

○信仰と幸福とは

人間だれしも、大なり小なり“穴”を抱えており、それを埋めることだけではなく穴を通して見えるものも重要である。

→神は人間のためにあるという立場と、“穴”の存在意義の矛盾

○ヨブの態度: 「主が与え、主が取られたのだ、主のみ名はほむべきかな」

→宗教とは、人間が不幸な時になお幸福であろうとする、その幻覚もしくは錯覚なのではないか。

「神の玉座の前のサタン 」

5.第2章

○「人は自分の命のためにその持っているすべての物をも与えます」

神のヨブに対する賞賛へのサタンの反論。

「命(ネフェシュ)」“魂”とも訳される。“あなた”や“私”を強調する際に用いられる。

→サタンの人間観:自分自身を救うためにはどんな犠牲もいとわない、自己中心的でエゴイスティックなもの。そのような人間が神といかなる関係を持ちうるのか。神本位と人間本位の対立関係。

○妻の言葉 「神を呪って死になさい」

ヨブに対するサタンの言葉とみることができる。

「呪う」直訳すると“祝福する”。神との訣別を示す。

→信仰とはそれほどまでに犠牲を強いるものであるのか。命がけで信ずる価値はあるのか。

○ヨブの態度「神から幸を受けるのだから災をも受けるべきではないか」

→善悪、幸不幸を全体として受けることにこそ真の祝福がある。

「サタンによるヨブの息子たちと娘たちの破滅 」

6.ヨブの独白

○生の否定

① 生まれて来なかった方がよかった

② 生まれて来ても何かの障害で死んで生まれた方がよかった

③ 健康に成長しなければよかった

→普遍的苦悩としての生の否定。死と暗黒を求めるヨブに光と命を与える神は、むしろ残忍であり冷酷である。ヨブは死を許さぬ神に対し真正面から激しく抗議しつつも、なお生きよとする神の命に従ったことで最終的な解決を与えられる。

「ヨブにその不幸を告げる使者たち 」

7.神の義

○エリパズの言葉より

人間の一切の災いや不幸はそのものの罪過によるものであり、信賞必罰である。神は正義にして公平である。他の二人、ビルダデとゾパル基本的におなじ立場をとっている。聖書の立場では義しくない神というのは矛盾である。

→実際には人生は不合理であり矛盾している。

予言者であるエレミヤは旧約の歴史において初めてこのことを問題にし、詩篇の中でも取り上げられている。

○アウグスチヌスの喩え

一枚の刺繍の布のごときものであり、裏側は乱雑に糸が絡まっているだけである。

→世界の秩序、神の義の問題は倫理問題としてのみとりあげるのではなく、信仰の問題としてとりあげてこそ整然たる秩序を発見できる。自分の眼を外から内に向けかえねばならない。

**********

7~9章(.64~101頁) 発表:土橋萌(法学2年)

○ ヨブの立場と友人の立場

ヨブの立場: 苦難の当事者

友人の立場: 応報的賞罰主義

ヨブと友人たちの意見は相容れず、すれ違い口論となる

・ 意見の相違の原因

①世界を冷静に客観的に取り上げることのできる状態にあるかどうか

②人間が他人と真に苦痛を共にするのは不可能であるということを友人らが理解していない

→苦痛に対する実感の違い

「エリパズの幻視」

○ エリパズの弁論

・ 二つの「拠り所」

①善人は栄え悪人は滅びるという原則

②人間は皆汚れていて罪深いから、人間に神の刑罰が下り災禍に遭うのは当然だという考え

この二つの考えは「エリパズ自身が経験してきたこと」「知者たちが先祖から受けて語り伝えたもの」による

・ エリパズの主張

「しかしわたしであるならば神に求め、/ 神にわたしのことをきかせる。/ 彼は大いなることをされるかたで測り知れない、/ その不思議なみわざは数え難い。」(5章8,9)

ヨブはその厳しい状況において精神を惑乱し、意気阻喪しているが、エリパズは自分であればそうではないと主張する。このような不幸な時にこそ一切を神に委ね、その力を信頼するという

→この言葉は非常に信仰的に立派であるが、それは真実だろうか? それは信仰者として「かくあるべき」姿であろうが、ヨブと同じ状況に陥ったとき、人間の立場からその態度を取りつづけることは可能だろうか?

cf.明治の志士・橋本左内の死

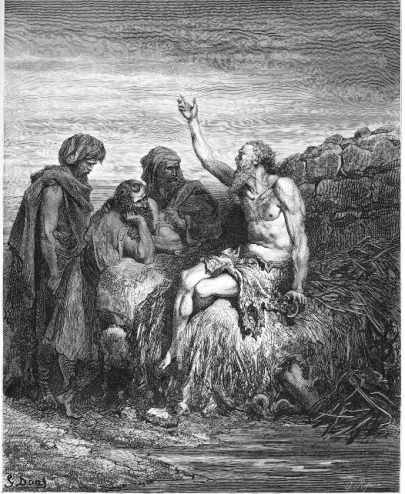

「三人の友によって難詰されるヨブ」

○ 友人たちの偽善

・ 友人たちによる神の弁護

友人らはヨブに対して神の弁護をしているが、それは本当の弁護になっているか?

→そもそも人間は神を弁護する必要はないし、弁護すること自体できない。(神は人間のためにあるのではない。) 友人らが神を弁護するのは、神に対して厳正であるというよりもむしろ、他人に対して「私は信仰者である」というアピールをしているだけではないか

・ このような友人たちの偽善は以下の理由から生じる

①自他の現実を直視していない

②ヨブの困難な状況を理解する洞察がない

③自分たちを義人であり信仰者であると思っている

○ ヨブの苦悩の根本問題と、そこからの救い

「しかしなお、わたしはわたしの道を/ 彼の前に守り抜こう。/ これこそわたしの救となる。」(13章15-16)

・ 苦悩の根本問題

・「わたしはわたしの道を守り抜く」

ヨブは人間としての立場を守り抜くといっている。つまり人間としての生き方を曖昧にしない、誤魔化さない、どこまでも良心的な生き方をするということである

・「彼(神)の前に守り抜く」

信仰は人の前、人を相手にしたものになりやすいため偽善となる。ヨブは厳正な神の前で、自分の人間としての立場を守り抜くといっている

前者は良心・倫理の立場、後者は信仰・宗教の立場と考えることができる

ヨブはこの二つにはさまれて抜け出すことができず、また抜け出そうとも思わない。これは極めて厳しい人間の生き方である

⇒ヨブの苦悩の根本問題とは、「良心・倫理(自己)と信仰・宗教(神)の間に立たされ、どのように両者を調和させ一致させるのか」

「ヨブの絶望」

○ 苦悩からの救い

「これこそわたしの救となる。」

友人らにおいては、倫理と信仰は矛盾なく調和している。したがって友人らは両者の深い断絶にまったく気づいていない。

友人らはヨブ本人またはヨブの子どもたちに不義不信仰があったと考え、神に懺悔して救いを得よと諫言する。しかしヨブはそれを拒み、神の前で自分の潔白を主張し、自分の義を保つことを選ぶ。ヨブは、それによってしか自分の苦しみの真の解決・救いはないと考えている

※ 死後観について

○ 旧約聖書における死後観

・旧約聖書における死後の世界は「陰府」と呼ばれる

陰府の語源は「うつろなところ」であるといわれ、「穴」「墓」に通ずる

→陰府は地下にあり、そこは暗黒で、塵に満ちている。死人は塵だと称される

・人間はみな死後は陰府に下る。肉体、霊魂ともに陰府に下り、全く無活動の状態になる

→地上の者との断絶、また神との断絶

・旧約聖書において、人間は霊肉二元的存在として考えられていない

人間は二つの構成要素によって成立し、融合している

「神は人間を土の塵をもって作り、その鼻から生命の息を吹きいれ、それによって人間は『生きた者』になったと記されている。」

→肉体と霊魂は死によっても分解されない

○ ヨブ記における死後の生命

・死者の復活を頭から否定。キリスト復活のような"復活の思想"はヨブ記にはまだ出てこない

・ヨブは14章において「わたしを陰府にかくし、あなた(神)の怒りのやむまで潜ませ」てほしい、つまり「死なせてほしい」と懇願している。ただし陰府は、人間が永遠に生きるとか、またそこから甦るとか、ポジティブな意味合いは一切ない

→ヨブの望む死は、現在の生命が厳しく惨めであるため、しばらく陰府で休ませてもらいたいという消極的な意味を持つのみ

「腫物でヨブを撃つサタン」

**********

10~12章 (102~147頁) 発表:鈴木奈都子(数理科学2年)

○ 顔を隠した神

神は容易に隠れたみ顔をヨブに現すことをしない

神による打撃と傷を受けた者が「包み」と「癒し」を受けるためには不抜の忍耐を必要とする

○ そもそも宗教とは人間の不幸を解決する即効薬、またはそれを忘却させる麻酔剤の如きものであろうか?

・ 聖書の信仰はむしろ我々に人間の問題を一層深く掘り下げ、その焦点を一層明確にさせるもの

・ 我々が聖書に問うということは聖書に問われること

・ 聖書の言葉によって平安を与えられる前に自己への失望と不安とを感ぜしめられる

○ ヨブの人間性

強くあるとともに弱くある

その人間性において彼は人間を語り、神をさえ語る

そのような人間と神とは一体どのような関わりがあるのか?:ヨブ記の課題

「ヨブの犠牲」

○ p.72 二五~二七の問題点

① 贖う者

ヨブの立場に立って彼の義、その潔白を弁護する者(天にある「証人」、高きところにある「保証者」)

ヨブは神自身が彼の義の保証者となることを切望している→ヨブを傷つける者ではなく、彼を癒す者でなければならない

② 「最後に彼は塵の上に立たれる」

聖書では神は始めであり終わりである→この「最後」は神だという解釈

③ 「塵」=陰府?「地」?

「地」と解釈するのが妥当とすれば、ヨブにとって贖う者が立つところは陰府ではなく地上

④ 「わが肉を離れてわたしは神を見るだろう」

「肉を離れて」=「肉をもって」とも解釈できる

→ヨブが贖う者として神を見るのは死んでからではなく生きたまま、この地上で

⇒贖う者は最後において必ずこの地上に立つ時がある。その時ヨブの義が明らかにされ、その義しさが証明される。(ヨブは死後に対して何ら積極的な期待を持っていない)

○ 肉体の重要さ

聖書が霊肉両面から人間を問題としている場合、霊を重視していることはもとよりであるが、肉の動きを軽視しているということにはならない

・ ヘブル人は肉の生活(=地上の生活)を重んじた

信仰の戦いにおける勝敗はこの地上において決せられるべき=来世に持ち込むわけにはいかない

・ 旧約聖書においては現世であるこの地上に大きな重点が置かれていた

○ ヨブの孤独

神とヨブは一対一の関係において対決

旧約・新約で指導的立場に立たされた者はしばしば一人荒野に退いてその決意を促される

○ 宗教の益

・ 不信仰者が幸福であり、信仰者が不幸

神に仕えるということは一体どういう「益」があるのか?(不信仰者の言葉であり、ヨブ自身の神の正義への疑惑)

→サタンの問題「ヨブはいたずらに神を恐れましょうか」

・ 「神に仕えることはつまらない」「悲しんで歩いたからといって何の益があるか」【マラキ書(旧約最後の預言書)】

→宗教・信仰が我々の日常生活の力とならず、却って重荷になるくらいなら、潔く捨ててしまったほうがよいのではないか?

・ ヨブ記は宗教は地上的な幸福すなわち「益」を約束しないものだという

→地上的幸福に問題を感じ、それに挑戦している書物

人間が真に信仰による生き方をするためには、場合によれば自己の生命を危険な状態に置かなくてはならない

→そこにこそ真に信仰の益というものがある。 信仰とは人間が空とするところに益を見出すこと “無益の益”

「明けの星が相共に歌う時」

○ 聖書と自然

・ 28章 - 真の知恵はそもそも何処に見出されるのか?

真の知恵 ― 神を恐れることによって初めて与えられる知恵であり、「知識のはじめ」「知恵のもと」は神への恐れ、信仰にある (箴言より)

箴言の知恵は本来人間にかかわるものであるが、自然にも関係している

・ 天地、自然は聖書の中でどういう位置を占め、如何なる意義を持つのか?

天地創造 - まず全自然が造られ、最後に人間が造られた→天地創造は神の救済史の序説

人間の歴史が枠となってその中に自然が語られるというかたち

自然を動かす神は歴史をも動かす神であり、その重点は自然ではなく歴史

・ ヨブ記は旧約聖書中最も多く自然を語っている

人間の問題と同時に作者の目が自然に向けられている

・ 人間と自然の関係

「野の石と契約を結び」(5章 二三)

…アラビヤの砂漠を後ろに控えた聖書の国の風土は人間に対してはなはだ厳しい

旧約聖書の世界では自然と人間は直接ひとつにはなり難く、創造の神が両者の中に入り、仲立ちをすることで初めてそれが可能となる(神と人間の間の人格関係)

契約を媒介として初めて自然と人間とは融和関係を結ぶことができる

・ 「契約」 … 神ヤハウェと民イスラエルとの間の特殊な(一種の法的な)関係

・ 旧約聖書は自然の中にひとつの法則的なものを見出そうとしている

神が定めた規定・法則が人間に与えられているように、同じものが自然にも発見されると見なす(もともと神と民、民と民との間を規制する掟の観念から出ている)

→旧約では今までほとんど触れなかったことがヨブ記にいわれている

○ 聖書における「奇跡」

・ 奇跡の意味する根本の観念とは?

ただ非日常的、異常な出来事を指すのではなく、創造の神と自然また人間との間の直接的な関係が奇跡の前提にされている

聖書の奇跡にはみな救済史的な意味がある

・ 神と自然、神と人間の間の直接的関係が基本になっていることを認めた上で、なお自然における規定、法則という語をヨブ記は用いている

・ 「雲」「霧」といった語は英改正訳では「内部」「精神」と訳され、しかもそれは「知恵」や「悟り」と結びつけられている

→一種の法則性の暗示

自然の変化に法則ある如く、人間の心の動きにも法則があり、それは皆天地創造の神から出ているのであってそれを知ることが知恵であり、悟りである

**********

第13~17章 発表:井上優・山下竜生(仏文3年)

「エリフの弁論」

第13章 苦痛による救い

・エリフ…「彼は神である」「神は彼である」=ヘブル人

・エリフの怒り:①「ヨブが神よりも自分の正しいことを主張するので」

②不敬虔で冒涜的なヨブを説得し悔い改めさせることのできなかった友人たちの不甲斐なさ

・エリフのいう「知恵」=霊的直観。神からの霊感による知識⇔経験による知恵

・エリフの説教の特色

■人間の最も警戒すべき罪=「高ぶり」

神がヨブの呼びかけに答えてくれないのは彼の高ぶりによる

ヨブが自分を神よりも正しいと考えている・・・ヨブの根本問題

■苦難は苦難それ自体の中に救済的意義を持つ

苦難が人間を鍛錬、浄化する力 cf.イザヤ書の予言者の言葉

人間の原罪=高ぶり→人生の困難、苦悩により謙虚に→救い

⇒しかしこうした見方はヨブの問題を根本的には解決しない

苦難に耐える人間の力+神の力→自己の力に絶望し、神の力により新しく生きるという転換が必要 ≒古き己れに死し、新しき己れに甦る、「己が生命を失う者はこれを得る」

■「仲保」

「もしそこに彼のためにひとりの天使があり、千のうちのひとりであって、仲保となり、

人にその正しい道を示すならば、神は彼をあわれんで言われる・・・」(33章23-25)

「仲保」=「通訳者」「使者」(創世記)、「仲裁者」「保証者」「贖う者」(ヨブ記)

→神とヨブとの間の仲立ちに言及。両者の間の執り成しをなす者が必要

⇒「天使」の仲立ちにより正しい道が神から人に示される

「つむじ風の中からヨブに答える神」

第14章 神の呼びかけ

つむじ風の中からの神の呼びかけ:

「この無知の言葉をもって経綸( はかりごと)を暗くする者はだれか。

君は男らしく腰に帯せよ、わたしが君にきくから、わたしに答えよ。」(38章2-3)

「男」=「人」、「勇士」、「戦士」、力強い人、逞しい男子

「腰に帯する」=出陣の姿勢をとり、その用意をすること

→神はヨブに対して男として、勇士としての自覚を呼び起こす

⇒神対ヨブの初めての対話 ・・・神はヨブに何を呼び掛けたか?

■ヨブが今も苦悩しているのは神とヨブどちらの責任か

「君はわたしの公義を否定し、わたしを非とし、自分を義しとするのか。」(40章8)

ヨブの自分の義の主張→神は不義である

創世記のアダムとエバの堕落の物語

・蛇(=サタン)の誘惑により自己自身に目覚める→人間としてのあらゆる苦悩。 人間が自己に目覚めること

=自己の運命に目覚めること、自己の負うべき苦悩を背負うこと=原罪

⇒人間の苦悩は人間の責任か、神の責任か? 神はなぜ蛇に彼らを誘惑させたのか?

・木の実を食べたアダムとエバ→神の否定的命令=律法を破ったという問題

⇒守るべき神の命令を守りきれないという人間の負う宿命、根源的な悲劇

・人間が神の像に作られた=律法の下に立つべき

神が責任もって世界を創造、支配している→人間も責任もって応えるべき

責任ならざる責任を負っているところにこそ人間の主体的な生き方 =神が人間の像を創造した意義

■神の叱咤激励によるヨブの目覚め

「御覧下さい、わたしはいと卑しい者です、何といってあなたにお答えできましょう、わが手を口にあてるばかりです・・・」(40章3-4)

→神の厳しく激しい叱咤を受けることでヨブは沈黙し、神と言い争うのを放棄する

=ヨブの懺悔、新しい出発 ≠運命への屈服、諦念

■自然に関する記述の多用 ex.星、海の水、雲、夜明け、獅子、山羊、河馬

→神の「創造の秩序」、「保存の秩序」⇒ヨブを悔い改めさせた神=自然創造の神

「ベヘモトとレヴィアタン」

15章 ヨブは何を懺悔したのか

■ヨブは神の全知全能を認める→「どんな策をも実行できる方である」(42章2)

■神の創造と支配は人間の知り得る以上のことであり、奇跡である→「知りもしない不思議」(42章3)ヨブは神の業を人間の知識を持って解釈しようとした

エリフの説教における「高ぶり」→ヨブの知的傲慢 道徳的、倫理的罪ではない

「御覧下さい、わたしはいと卑しい者です」(40章3)

→人間の知識の限界を率直に認めた

罪とは自己の無知を自ら知らないこと→無知の無知

ヨブは自己の無知を知ることにより懺悔とした→無知の知

「裸」:エゴイズムそのものの人間の姿

率直に自己の「裸」を認めることで、自己の弱さ、醜さを覆う虚飾を必要としない状態になる。

人間の衣装とされる、文化や教養、それらの飾りを捨てることが信仰や宗教の意味。

→「それ故私は自分を否定し灰燼の中で悔改めます。」(42章6)

■「わたしはあなたのことを耳で聞いていましたが 今やわたしの眼があなたを見たのです。」(42章5)

神とヨブの関係が、間接的関係から直接的関係になる。

直接に神の命令を聞くこと←神からの恵みの呼びかけ(42章1-6)

「君たちは偽りで上べをつくろう者、君たちはみなやぶ医者だ。」(13章4)

主体的な判断も洞察もなく伝統的な賞罰の教義をヨブに説く。

友人達の偽り←神と友人達の間接的関係

16章 ヨブの回復

神の第一の友人エリパズと二人の友人に対してあらわした怒り。

ヨブ:弱い、醜い、人間の姿そのままに神にも人間にもさらけ出して訴えた。

友人達:身についていない教義で自己を武装していた。←神に対して正しくなかった

■プロローグとエピローグの呼応

プロローグ 子供達のために執り成す

エピローグ 友人達の過ちを神に向かって執り成す。

→ヨブは他の罪を負い、代わってそのために自ら犠牲となって執り成す

共に散文体で書かれており、物語の額縁を成す。

「繁栄を回復したヨブとその家族」

■ヨブが繁栄を取り戻す

物語的ハッピーエンド←精神的、霊的に解釈。具体的な事柄は象徴的な意味を持つ。

しかしながら、肉を離れて霊はなく、物質を離れて精神があるとは考えられない。

ヨブの幸福なしには悲劇は終わることがない

→ハッピーエンドにならざるをえなかったのではないか

17章 結語にかえて

・用語の難解さ 原語が多くあり、翻訳者によって解釈がそれぞれである。

・ヨブ記を理解するための背景知識の広さ

例 聖書全体、ユダヤ教の文献、ヨーロッパの思想史

・解釈者の人生経験の切実さ、ヨブ記に対する洞察の深さ、鋭さの重要性。

→ヨブ記を前にした時の自己の無力さの痛感。

・人間の側に重心をおいたヨブ記の理解

ヨブ記の神義論的な意義を、人間存在の問題を真実に取り上げることによって明らかにした。

ヨブの新しい出発

「ヤハウェ与え、ヤハウェ取りたもう。ヤハウェのみ名はほむべきかな。」(1章20)

→逆に言えば「ヤハウェは取りまた与える」

空虚なもの、過ぎ去るものを奪うことによって、永遠の世界、真実の世界に出発する。

弱さと罪深さを持つ無知なる人間がもし周りの全てを奪い去られたとき、自滅に追い込まれることなく新しい出発をなさしめるものは、信仰や宗教にあるのではないか。

・ヨブは何の力を持ってして、戦い続けられたのか。

義人が何故苦しむのか→明解な回答なし

しかし、神からの呼びかけによりヨブは神の愛、悲しみを感じた。→思想的、神学的解決ではなく、肉体的感得

**********

コメント(11月7日分)

西山雄二

悪と救済をめぐる古典『ヨブ記』の読解が始まった。『ヨブ記』は一読すると、単純な応報思想と神義論に抗してヨブが抗議するものの、最後は神の圧倒的な力によって容易くねじ伏せられる筋書として読めるかもしれない。だが、注意深く読むと、その筋書きはさほど単純ではなく、単純な整合性を許さない部分がある。「悪とは何か」という形而上学的な問いと「なぜ私がこの悪を被るのか」という経験的な問いのあいだで人間は動揺する。「私だけは悪を被ることはない」と他人事のように日常を送る私たちは、途方もない災厄に見舞われてはじめて、悪の不条理さに打ちひしがれる。そうした状況において、応報思想は「被った悪」を「犯した悪」に転化することで、形而上学的な宿命論で人間を納得させる。「悪には悪、善には善」という応報思想は贈与と反対給付のエコノミーとして、私たちの文化に浸透している。『ヨブ記』では、神はヨブを義人とみとめつつも、応報思想を無視して、悪をもたらす。応報の原理が神の法ではないとして、この世界の善悪の構造をいかに考えるべきか、を本書は考えさせる。

久津間靖英

今回のゼミで、西山先生が『ヨブ記』のことをミステリーに例えられていた場面があったが、私はそれを聞いて、どちらかというとアンチ・ミステリーのことを思い出した。アンチ・ミステリーという言葉は、日本の三大寄書と呼ばれる『ドグラ・マグラ』、『黒死館殺人事件』、『虚無への供物』をはじめとした、推理小説の形式をとりながらも従来の推理小説のあり方を否定するような作品に当てられた呼称であるらしい。私は専門外なので詳しいことはわからないが、これらの作品を読んだとき、「犯人は誰だ?」「事件の真相は?」という観点で読んでいてもあまり面白くない作品だと感じた。

昔のことなのであまり覚えていないが、『ヨブ記』を初めて読んだときも同じような感想を持った記憶がある。『ヨブ記』は比較的ちゃんとした物語の構造を持っており、話しの筋も単純なため、一見すると聖書の他の作品よりも読みやすいように感じる。しかし、読んでみると決して読みやすいとは言えない作品であることがよくわかる。例えば、ヨブと友人たちの討論にしてもそうだ。討論とは名ばかりで、ヨブも友人も互いに「おまえの言っていることぐらい私も知っている。だから口をつぐめ」と言い合っている。

そうした記憶があっただけに、浅野さんの本を読んで『ヨブ記』の印象ががらりと変わった。彼の本を読んで思ったのだが、急いで結論を出そうとしながら『ヨブ記』を読んでも、あまり意味がないのかもしれない。ひとつひとつの言葉をじっくりと吟味しながら、そこにある問いを明確にしていくこと、私たちに必要なのはこうした姿勢なのかもしれない。今回のゼミで私が特にそう感じたのは、サタンに関する箇所である。「地上を歩きまわり、ふらついてきました」という彼の台詞だけから、あそこまでの考察が引き出されるのには驚いた。下手に他所から知識を持ち出してくるのではなく、目の前にあるテクストの言葉と一対一で向き合うこと、こうした姿勢は是非とも自分の研究でも大切にしていきたい。

三上恵里

聖書におけるヨブ記という視点から、内容までをおおまかにまとめた。”おおまかにまとめた”だけなのだが、重要な問いがそこかしこにちりばめられていた。ヨブ記におけるもっとも中心的な問いは「義人の苦悩」であろう。そもそも人間である以上完全なる義人というものはあり得ないのだが、道徳的にも宗教的にも非の打ちどころのない人間としてヨブを仮定する。そのヨブが”罪”を受けることで、”罪と罰”の関係があらわになる。どなたかが感想でドストエフスキーの『罪と罰』を思い出したとおっしゃっていた。主人公ラスコーリニコフが、自身の犯した罪を心に秘めながらある種の”罰”を体験していくわけだが、ヨブにはその罪の自覚というものがない。ヨブの苦悩は人類普遍のものとあったが、実際はラスコーリニコフのほうがより人間的だ。また、太宰の『人間失格』のなかで、”罪”と”罰”はアント(対義語)であるかシノニム(同義語)であるか、という言葉遊びの場面があった。個人的にはシノニムであると思う。罪はそれ自体で罰なのであり、罰はそれゆえに罪になり得る。さらに、「信頼とは罪なりや」という印象的な一文があるが、この「信頼」が「神への信頼」つまりは信仰と重なった。神に対する無類の信頼は、それだけで罪であるのか。そもそも罪とは何なのか。犯した罪に相応する苦しみが罰なのか。考えれば考えるほどわからなくなってくるが、これからヨブ記を読む中で自分なりの解決をみたい。

藤井淳史

今回のヨブ記は、内容も冗長で繰り返しが多く、決して読みやすいものではなかった。しかしながら、いくつかの発見はあった。例えば、因果応報という考え方が紀元前から存在しているということである。よく、何か悪いことが起こると、“バチが当たった”というが、程度は違えど、そういった世俗的な戒め、慰めがおよそ2000年前にすでに見いだせ、それが今でも言われていることは驚くべきことである。格段に科学技術が発達し、以前の生活様式とは大きくかけ離れた現代であるのにもかかわらず、人々の悩みは今も昔も変わっていないということは滑稽ですらある。しかしながら、ヨブ記にはそうした悩みに対し、神をツールとして、神を信じる者には論理的に納得できる説明を加えている。それに比べて現代では宗教の権威は失墜し、代わって科学が台頭している。しかしながら、科学によってこうした義人の苦難は説明できるのだろうか? こじつけかもしれないが、現代の社会において自殺や鬱が多いことはこうした救済機能を科学が持っていないからではないかと思う。

小島裕太

サタンの人間観に神、人間本位の対立関係がそれぞれ存在するということに驚いた。サタン(妻や友人)の発言はほとんど読者の聖書への指摘を示している。特に生の否定の箇所にそのことを感じた。生きることに苦しみを感じ、生を否定をすることは普遍的に経験のあることと思う。「神を命がけで信ずる価値はあるのか」という問いかけ。ヨブは多くの苦しみを課せられつつも、「生きろ」という神の命に従って納得する。神は決して理由を説明しないが、しかしそのことこそが答えである。アブラハムによるイサクの奉献に関しても同様であった。「答えはない」ということこそが神の与える答えなのか。また、「神からは幸だけでなく災をもうけるべき」という言葉に感じたこと。幸と災の二つがあって、初めて神を信じられる。ヨブのような信仰者にも、災は平等に与えられる。このように人間に様々を課す神の意志は何なのだろうか。神が人に幸と災の両つ与えるのは、信仰を得たいが為なのか。信仰を得た神はその名を永らく記憶される。神がそのような結果を踏まえて我々人間に信仰を強要しているとする。神は非常に人間らしい存在となってしまう。こうなれば「神は人による」という言葉にも十分頷けてしまう。神は人が作ったからこそ非常に人間らしい、そのように思えた。

土橋萌

宗教を信仰するというのは「依存すること」だと思っていた。依存とは自分の思考を停止することである。しかしヨブはこの苦しい状況においても思考停止していない。死を望んではいるが、考え苦悩しつづけている。このように、宗教、少なくともキリスト教とは、神の「こうあるべき」という言葉に対して、真剣に向き合うことなのではないだろうか。神の言葉を通して自分の生き方と真剣に向き合うことなのではないだろうか。宗教とは誰かの死を納得するための理屈であると思っていたが(そういう役割もあると思うが)、それ以上に、生き方について「問いかける」ものではないか。教えに唯々諾々と従うのでなく、教えを噛み砕いて自分の生き方と照らし合わせて「考える」ものなのではないか。(教えにただ従うということはつまり律法主義である。) しかし教えを尊重する、つまり「神を信じる」こととは一体どういうことなのだろうか。私がもし何かの神を信仰するとしたら、その根拠は「私が信じると決めた神を信じる」ことである。つまり私は自分自身を根拠にしている。「神様だから」と見えないもの・身近に感じられないものを信じることはできない。

大江倫子

ユダヤ教の因果応報思想は、奴隷状態から逃れて自ら固有の国家を創設できた誇らしい民族の記憶に根ざしている。その後異民族に滅ぼされ再び苦境に陥った際にも、それは民族の罪責として引き受けられ信仰が維持されるのである。ある個人の体験する歴史がこうした民族の歴史と一致しない場合、それはどのように受け取られるのだろうか。ヨブの事例がこうした例外であることは、これがサタンの提案として提起されたこととして枠づけられている。この苦境を受け入れることと受け入れないことはヨブの自由な決定に委ねられていた。この決定は、世界がすべて失われた状態においてなされるヨブの固有の決定である。それは歴史の外伝としての智慧の書として、信仰を証する際立った事例として残さ れるのである。かくして世界の内部の共同体に生きる私たちは歴史の運命に巻き込まれつつも、歴史を開き歴史を創るものでもある。キリスト教もまた、歴史のうちに場をもつものとして、応報思想をその遺産として引き受けるのであるが、それは意識の内なる神の国においてのこととなるはずであった。

吉田直子

サタンの言葉は、神への信仰に対する我々の疑問を代弁しているようだという川野さんの発言があったが、私もまさにそう感じた。まるで公案のようである。「死ねないことの不幸」という話があった。アウシュビッツからの生還者にとっては死ぬことすら無意味だったという先生のお話もとても沁みたが、確かに考えてみると、死の間際まで冷静に自分と対話しつつ死を実行するというのは、かなりのエネルギーを要することのような気もする。多くの場合、自らの意思というより、何者かにふっと魅入られた瞬間に、まるでむこうの世界から呼ばれるように・誘われるように、自死が実行されているように思うからである。だとすると、生きるということは、あるいは死ぬということは、それほど能動的な行為なのだろうかと思ったりもする。

コメント(11月14日分)

西山雄二

ヨブは応報思想を否定するわけではなく、実際に「若い日の咎」を認めている。だからこそ、応報思想を振りかざす友人らに対して「君たちの知っていることぐらい、私でも知っている」(13-2)と非難し、彼らを「やぶ医者」と形容する。ヨブが友人に激怒するのは、応報思想を教条化するあまり、現実を直視しない彼らの頑な態度のためである。友人らは応報思想という形而上学的な掟を認めつつ、その掟がこうした無慈悲な現実といかに結びついているのかを問わないからだ。「なぜ悪が?」と「なぜ私に悪が?」のあいだには途方もない隔たりがある。彼らはすれ違っているというよりも、当事者から傍観者の無知がよく見えている状態だ。友人らはゆるぎない信仰へとヨブを導くが、ヨブからすれば、ゆるぎない信仰へと到達するためには、信仰心そのものが根底的に揺らがなければならないのである。

藤井淳史

今回のヨブ記では、ヨブと神の関係が“法廷モデル”を使って説明され、冗長な文章から簡潔なイメージを引き出すことができた。当然のことながら、神は法廷の当事者であると同時に執行者でもあるため、ヨブの訴えが通るはずもなく情緒酌量を求めるだけの構図が浮かび上がり、ヨブの当事者としての苦しみがひしひしと感じられた。また、旧約聖書と新約聖書を比べると旧約聖書の“神”はあまり神々しさが感じられない。ヨブ記だけを取り上げてこのような比較をするのはよくないが、人間を超越した全知全能の神というよりは、どこか人間臭く、有無を言わせぬ頑固なおっさんという印象を持った。聖書自体に関しても、神秘的な雰囲気というよりは戯曲の台本という印象がある。しかしながら、 こうしたある種等身大的な?雰囲気こそ、ヨブの苦しみが直接に感じられる源であるだろうし、このテキストが平明なヘブライ語で書かれていたということからも、聖書が、この世を貫く一つの法則としてではなく、生活実践のすすめとして受け入れられていたのではないかと思った。

内田森太郎

今回の授業では、宗教の利益という重要な問題が出てきた。なぜ敬虔でいることがよいことなのか、なぜ敬虔でいれば救われるのか、なぜ敬虔でいなければならないのかという類の問いは古くから重要な問題だったというのがわかる。ヨブ記では現世利益を追求することは悪徳であるという宗教観が見られるが、それに代わって提示されるのが、たとえ逆境の中でも神と相対して人間としての法を貫くことが善であるという答えである。このことは神が人に与える掟というものを大事にするユダヤ教のイメージと合致するのだが、しかしあまりにラジカルで少なからぬショックを受けた。

ヨブ記の中でおもしろいのは神を弁護しヨブを責める三人の友人の言葉が、サタンの仕向けた言葉であるとも解釈できることだ。神はヨブを罰したのではなく、ヨブには罪はない。しかし神を恐れその行為を理解しようとする人であればヨブには罪があり、ヨブの被った災いはそれへの罰であると信じるのではないだろうか。ヨブを見てそれが神の気まぐれによるものだと洞察することは、ヨブが無辜の人であることを知らなければならないが、そもそも神がどのような基準をもって善悪を判断しているかは人の知恵を超えたところにあると思われる。ということは友人たちは全く正常だが、物語ではヨブに苦しみを与える明確な害悪なのである。この逆説的で不条理な物語の構造はヨブ記の内容を再帰的に暗示しているように思う。

鈴木奈都子

敬虔な信仰者であり義人であるヨブの受難を描くヨブ記であるが、今回の『「ヨブ記」の問い』の中で、ヨブが完全なる信仰者・義人としてではなくあくまで一人の人間として描かれているという発見があり興味深かった。時にヨブは錯乱状態の中で信仰者としてあるべき姿を忘れ神に抗議し、若き日の過ちをも懺悔する。その上でヨブは神の前に人間として良心的に生きることを宣言している。このように完全なる信仰者・義人として象徴化しえない、偽ることなき人間の姿において初めてヨブは自己と神との間の撞着に気づき、そこに問いを立てうるのだ。そう考えれば友人たちの標榜する応報的必罰主義はつまるところこの撞着を無視した理想論に過ぎず、ヨブと友との対立は、そのままリアリストとイデアリストの対立と見ることができるだろう。このヨブの立場が旧約聖書そのもののとる立場だとすれば、その死後観や地上的幸福に対する懐疑など、旧約全体に通底するのはやはり圧倒的なリアリズムであると頷ける。

伊藤玄

今回の授業の前半では、ヨブの立場と友人たちの立場の相違点を中心に講義が進めらた。私はこのなかでエリパズの主張に代表されるように、ここでの友人たちは総じて「矛盾」しているように感じた。エリパズの弁論によれば、彼は「善人は栄え悪人は滅びる」という原則と「人間は皆汚れていて罪深いから、人間に神の刑罰が下り災禍にあうのは当然だ」という原則を拠り所にしている。神や神への信仰というものは、実際、矛盾や論理を超越したものであるのかもしれないが、友人たちの応報賞罰主義的な立場を踏まえてこの「矛盾」を考えてみると、友人たちは神を単に災禍の「意味づけ」として信仰しているのだけのように見えてくる。震災のような災禍は、「意味不明」なものであって、犯人は存在しないものである。しかし、友人らは災禍などの「意味不明さ」を「神」というものを持って意味付けをし、災禍を「神」や「自身の信仰」のせいにすることで解釈しようとしているのではないだろうか。

田中麻美

このゼミに参加する為、ヨブ記を初めて読んだ。抹香臭いような説教が書かれているのかと思っていたが、全く違った。特にヨブの弁明部分は一筋縄では行かない。ヨブに対して神を弁護している友人の発言は、わかりやすい因果応報であり説教臭いと感じた。とにかく神を信仰すれば助かると言っている。この友人たちの発言は、人の不幸に漬け込んで宗教をセールスする現代の新興宗教と被るものを感じる。ヨブの発言について戻ると、因果関係の説明がつかないような不幸に見舞われたときどうすればいいのか。それについて問答を繰り返しているようだ。『答えが有る問い』と『無い問い』の、『答えの無い問い』をヨブは行っている。宗教のように盲目的に信じられているものは、現代でも沢山あるように感じるが、それを否定して自分の価値観で問いを発することの難しさをヨブに重ねてしまった。ヨブは友人たちと共存し生きねばならないわけだが、この互いのすれ違いはどうなるのか。病人と健康な人間は、根本でわかりあえずとも互いにベターな状態でいるためにはどうしたらいいのか。私が3.11のカタストロフィーについて考える時東京に住む今はすっかり普通の生活をしている部外者にならない為に、この事を考えたい。

大江倫子

ヨブの決意は、「わたしはわたしの道を守り抜く」と宣言される。この決定は自らのこれまでの生を自らのものとして改めて引き受け直している。状況が変われば生き方を変えるという選択は常に可能であり、妻が彼に勧めているのもそれである。私たちの日常もまた、健康や財産の維持、家族や社会への奉仕や自己実現を目標として、環境世界の変化に対応してつねに最適の選択をするべく努力してきたのではなかったか。このとき私たちは、世界に存在しているあれこれの事象に従属しており、それによって意味づけられ、評価され、その影響下にあり、誰にも理解可能な、また置き換えも可能な生を生きている。世界がそこにある間は。では世界がすべて失われたとき、私たちは何を思い、何に奉仕する のか、奉仕するべき他者が存在しないとしたら? ヨブは自らの決定について言う、「これこそわたしの救いとなる」。卓越した崇高な決定にも見えたヨブの決意は、私たち誰にも必然的に生じうることなのかもしれない。もしあの残余さえあれば。

コメント(11月21日分)

西山雄二

「神はヨブの生命を奪う能力はない、むしろ生命を奪うかどうかに躊躇している」(倉富)。『ヨブ記』は神の全知全能性を物語る一方で、神の無能力さの余地を残している。神はヨブの内面に踏み込み、心的葛藤まで知り尽くそうとはしない。人間の自由が残されることで初めて、人間の最後の尊厳も保たれるのだ。神は「神と人間のあいだに手をかける者」として自己差異化し、この差異によって人間を受け入れる。一神教的な原理を裏切る仕方で、義の神が愛の神へと無媒介的に変貌し、人間はその間隙において救済されるのだ。

藤井淳史

今回のヨブ記で特に印象に残ったところは、神がヨブの内面には全く触れず、その行為のみで信仰心を確認しているところだ。心が大切だとはよく言われることだが、ヨブ記においてはその心は行動のみによって計られている。それは、いくら立派な教養や文化を身に着けたとしてもそんなものは神の前では無力であり、個人は、そうしたすべてを捨て去らねばならず、己の無力さを自覚したところから信仰が始まるというその教説をよくあらわしている。蛇足になるが、こうした教説は、おそらく貧しい人たちにも信仰を広めようとしてつくられたのではないかと思った。また、先生の解説の中で、ヨブ記が逆境における人間の自由の再起動だとおっしゃられた部分があり、そこが特に面白いなと感じた。 そこで考えたこととして、逆境において人間にできることはなんだろうかという問いがある。ヨブ記のなかでヨブは耐えること、否定することの二つしかしていなかった。たしかに熱くなることはあったが、決してあきらめることもなく、恨み言を言うこともなかった。この姿勢が果たして正しいのかどうかはわからないが、逆境におかれた人間ができることについて一つの示唆を与えてくれていると思う。

井上優

三度にわたってヨブ記について学んできたが、改めてヨブ記のもつ普遍的で壮大な問いを前にし、まだ頭の中が少し混乱している状態である。ヨブと神の間の「仲裁者」、「証人」、ヨブの想いを「神に取り次ぐ者」とは誰かという前回の授業の最後に西山先生からされた謎かけの答えを自分なりに考えていたのだが、それは天使なのか、ヨブの別の人格なのか、もしくはそもそもそんな人物は存在し得ないのか、などと自分で明確な答えを出すことはできていなかった。そのため、その答えは自己差異化する神、分身的な神であると授業で聞いてかなり衝撃的だった。聖書に登場する神は唯一絶対の神のはずであると思いこんでテキストを読んでいたが、ヨブ記に登場する神は一神教の神とは区別され、 いくつかの人格を持つというところに、完全無欠な存在でなくなんとなく人間臭い部分を感じた。個人的に、初回の授業からずっとサタンの存在が気になっていたのだが、序曲の部分が終わると一度も登場しなくなってしまったのが不思議だった。サタンの言葉は人間の信仰心に疑問を投げかけるとてもリアルな言葉だと思ったが、もしかするとサタン自身も人間を試そうとする神の人格の一部であったのかもしれない。結局、なぜヨブのような義人がこんな目に遭ったのかという問いの答えは存在しないが、最終的に神は一度ヨブから奪ったはずの財産や子孫を再び与える。「なぜ不条理を被るのか」という理由ではなく、不条理な災いの後も神は再び恵みを与えてくれるという希望こそが宗教において重要となるのだと思った。

志村響

宗教とはそれを信じる者にとって数式のように絶対的なものだと思っていた。そして寄る辺のない紀元前、人々は盲目に宗教を信仰していたのだと思っていた。しかし「ヨブ記」が提示するのは“信仰”の本質的な意味に対する問いかけであり、それは得てして“何のための生か”という問題にも通ずる。これらの問いに答えはないが、特筆すべきは宗教全盛の時代にこのような問いが投げかけられたその事実である。「ヨブはいたずらに神を恐れましょうか」、サタンのこの言葉によって神を信じるには“理由”が必要となってしまった。ポイントとなるのは友人たちの掲げる応報的賞罰主義であるが、リターンの期待こそがその“理由”であれば神はもはや実務的な支配者でし かなくなる 。そしてそれは宗教の崩壊である。サタンはあくまで登場人物であり、筆を執った者の代弁者でしかない。僕が一番興味深かったのはこの点である。しかし一つ残念なのは結論としてサタンの問いの答えがYESで終わっていることだ。無償で神を信じたヨブに幸福が訪れハッピーエンドというのはどうも振り切れていない。最後には神を信じることをやめたヨブが新たな答えを見出すような結論であれば、それこそが本当の知恵文学たり得ると思う。

川野真樹子

ヨブが友人3人=共同体のスケープゴートとなっていたというお話が興味深かった。ヨブの友人たちの三段論法でいくと、彼ら自身にも人間であることの罪(アダムとイブの原罪と言ってもかまわないのだろうか?)への報いが降りかかってきてもおかしくはないはずではないか。それにも関らず、ヨブ一人が報いを受け、同時に共同体のスケープゴートとしての働きを担ったのは、彼だけが一人の人間として自覚を持っていた(=神の前でありのままに立っていた)からだというお話があったが、この人間としての自覚こそが「原罪」という理解で良いのだろうか。そうであるとするならば、原罪とは、皆平等に生まれながらに背負っているはずのものであるにも関わらず、その自覚の有無によって神に与えられる運命が変わって来るものなのだろうか。キリストの贖罪以後(イスラム教)にもヨブのような試練を与えられたものがいるかどうかによっても、この原罪や贖罪の持つ意味は変わってきそうな気がする。

山下竜生

人間がどこに人間の尊厳を求めるのか。何のために生き続けられるか。その問いが今回のヨブ記で最も考えさせられた部分である。最後の最後まで義人ヨブがなぜ苦しまなければいけないのか、その答えを留保したまま終わっていく。浅野さんはそれをヨブの肉体的感得に見出した。しかし、信仰ということの崇高さを理解できない私には、ヨブは神に単に話しかけられただけであり、謝罪もなければ、試練の理由も聞かされない、単なる一方的なおしゃべりである。私はヨブは何も得てはおらず、一般的な宗教の信仰者の規範ともいえる人物像を示している、ただの犠牲者にしか見えないのである。そう考えると、結末がハッピーエンドでないと、読者は納得しない。なぜ死ねない状況で生きなければいけないのか。なぜ信仰するのか。神が奪ったものを二倍、三倍にしてヨブに返すのは、具体的な形で、わかりやすく試練への報いがあることを示しているのではないだろうか。今回のテーマは3・11をはじめ、日常生活ふと考えるような設問であったから有意義であった。

福地ひかり

三人の友人が理想しか言っておらず、ヨブの苦難の辛さについて理解しようとしない。人間は結局自分が体験したことしか真実や相手の痛みを理解できないことを表している。三人というのは集団の始まりの数であり、三人の友人たちは大衆を表しているのかもしれない。直接的な震災の被災者や原発の被害者である東北の人たちに、世間一般は応報的賞罰主義の考えを抱いているかは分からないが、どちらにせよ、今に置き換えれば、私たちは三人の友人であり、もしかするとサタンなのかもしれない。自分も三人の友人と同じ考えしか持っていないと思うと背筋が凍るような感覚を覚えるとともに、素直に頷けてしまう複雑な心境だ。15章では、ヨブは自分の考えを固めることにより、それがたとえ諦めの決意だとしても、神の絶対的な力を認め(宗教や信仰)、新たな出発をすることができた。神が最終的にヨブの前に現れてはいるが、神に対する考えを改めることは神を信じようとする自分を信じているのではないか。つまり自分次第である。それは宗教を信仰する意味のヒントにもなるかもしれない。宗教は信じて意味があるのかと思っていたが、宗教は人間にとって不可欠なのかもしれないと考えを改めさせられた。サタンである私が言っても上辺の考えのようで、もどかしくて仕方がないが、被災者の方たちの自分を信じて新たな出発をしようとしている精神の強さに対して頭が上がらない気持ちとともに、私も何かしなくてはいけない気にさせられた。

三上恵里

三回にわたるヨブ記の講義が完結した。第一回、第二回と通じて信仰の根本を問うているヨブ記を読み下してきたが、最終回では神の存在の根本が問われていると感じた。神と人間をとりなすもうひとつの神の存在は、それだけで矛盾である。圧倒的他者であり、決定的な隔たりのあるはずの神と人間の、あいだに立つ”神”がいるのである。そもそも、神と人間に仲裁者は必要なのか。理解することもできす、相容れない存在だからこそ信仰は成り立つのではないか。現に身近な人を慕うことはあっても、信仰するとは決して言わない。それなのになぜ、神自身が人間との関係を取り持つようなことをするのか。絶対に塵の上に立つことがないからこそ神なのだ。もうひとつ、印象深かったテーマは人間にとっての最後の尊厳である。とても大きなテーマだが、それ以上に身近なものであり、だれしもにつきまとう命題だ。生きる意味を失う瞬間(多くの場合はそのように感じるだけであるが、その主観が重要なのである)はだれにでも訪れるものであろう。そのとき、死という選択肢が先ずないのか、それともあるけれども選ばないのかでは大きく違う。生を失ったとき、死をも剥奪するのが宗教であると考えると残酷である。死を剥奪しておきながら、宗教は必ずしも生を与えてはくれない。すくなくともわたしはそう思う。生と死のどちらでもない狭間で漂うしかないのか。また、最後に個人的な感想になるが、ヨブが死んで物語の幕を閉じてほしかった。因果応報の公式を崩し切ったうえで、それでもなお信仰というものを得られるのであれば、より大きな意味を持つと思うからだ。神の気まぐれで義人が死んだとしても拠りどころを神に求める、という構造のほうが現実的であり、おそらく真実である。

吉田直子

私は以前、水俣病患者の緒方正人に言及したが、図らずもその緒方の生き方がヨブのそれと重なる部分が多いことに軽く言葉を失っている。父親が水俣病で狂死し、自身も患者であった緒方は、当初は認定申請訴訟の先頭に立ち、国やチッソを激しく追及したが、その後自身の運動に疑問を抱くようになり、身内にも仲間にも理解されない孤独の中、申請を取り下げ、チッソの会社の前でひとり座り込んだ。緒方によれば、彼が水俣病の怨念から解き放たれたのは、人間の存在への問い、人間の罪深さと責任への問いに向き合った瞬間であったという。さらに緒方は次のように語っている。「わがふるさとである不知火の海が、悪魔の降り立つ場所として選ばれたというのは本当のこと。しかしです。悪魔が降り立つ場所というのは、同時に神が降り立つ場所でもある。いや、そうしなければならんのです」(緒方, 1996, 219頁)。したがって個人的には、緒方の人生との奇妙な符合や、震災との関連を意識しながらヨブ記を読むという意味では、授業ではほとんど取り上げられなかったが、神に対する人間の責任ある応答とは、「この世に起るさまざまの出来事に対して傍観的態度を取らぬということ」(浅野, 171頁)だというヨブ記の解釈に強く心を惹かれた。そしてそう考えるならば、例えば今回の原発問題を考える場合、東電という存在は、律法というよりも、我々自身の中にも巣食う「東電的なもの」の象徴として認めることからこの問題を捉え直すことが求められているように思われた。

大江倫子

「ヨブは何の力を以ってして闘い続けられたのか」「弱さと罪深さをもつ無知なる人間がもし周りのすべてを奪い去られたとき、自滅に追い込まれることなく新しい出発をなさしめるものは、信仰や宗教にあるのではないか」。発表者のきわめて適切な問いでこのテクストの読解を終了しよう。私たちにとってこの「信仰や宗教」の神とはいかなる神なのか。昨年のゼミでは、それがある種の「主観性」であるところまで学んだ。たとえばこの主観性は他者への応答とともに自己の単独性に誠実である。すべての他者を神と同一視し、日常的に生じてしまう犠牲と秘密の必然性を認知している。規定された倫理を超え出るという意味においてこれはある信仰を含意している倫理であり、倫理を含意する宗教なの であった。私たちがこのように真理や正義を行うためには、世界の過酷な偶然性に侵されることなく、世界に意味を与え返す独異な自分自身である必要がある。私たちが文学や哲学を学ぶのはそのためである。