怪物と母――災害の人類学的研究(2012年6月20日)

人類学の研究に対し災害はどのような寄与をなしえるか。考古学や歴史学からのパースペクティブのほか、人類学における生態や政治経済や文化に目を向けた各アプローチを加えた論集をもとに議論する。

テクスト:ホフマン+オリヴァー=スミス編『災害の人類学――カタストロフィと文化』明石書店

発表者:井上優(仏文3年)、小林豊(社会人類学4年)

「序論:災害の人類学的研究の意義」井上優(仏文3年)

・災害は「青天の霹靂」でなく、人間集団と破壊を起こす可能性のある素因という2要因が結びついて生じる

・社会のもつ歴史的に作り上げられた「脆弱性」のパターンの文脈の中で災害は避けられない →場所・社会基盤・社会政治組織・生産分配体制・イデオロギーの中で明らかになる

災害の中心的な要因、破壊素因の物理的な力よりも個人と組織の行動を決定する

・私たちが災害と呼ぶものは、地域社会とハザードとの「決定」された結びつきの中で生まれる事象と過程のパターンを通してのみ、姿を現す

・災害の2つの特徴:多次元的・人によって体験が多様である⇒形式的に定義しづらい

○災害とは

・自然環境・人が手を加えた環境・まったく人工的な環境に由来

・破壊を起こす可能性のある素因/力と、社会的また経済的に作り出された脆弱性が存在する状況下にいる人間集団とが結びつき生じる

・個人また社会の、物質的身体的存続や社会秩序や意味に対する欲求の、慣習的・相対的な満足が混乱ないしは中断したと認識されるに至った過程/事象

○ハザードとは

・社会や基盤設備や環境に損害を及ぼす可能性のある力や状況やテクノロジー

・社会はどのようにして直面している危険を認知するか、またその現実の危険からどのようにリスクを予測するのかという問題と結びつく

○災害と人類学

・人類学者が災害を真に人類学研究の焦点としたのはごく最近

・第二次大戦後:被災体験をどう組み立てていくか、「突然大騒動になったとき」社会と文化はどうなるか

⇔「平常の、日常の」生活の民族誌に基づいた文化の輪郭を作ることを重視

・1960~1980年代:人類学者の災害への関心増大→カタストロフィが人類学領域で重要に

伝統的に研究してきた地域における脆弱性の高まり、災害の深刻化、災害の頻発

○ハザードが明らかにするもの

・物質、生物、社会文化の3つの領域が複雑な相互作用、物質世界・文化の世界におけるそれらの操作

・人々が危険をどう組み立てているか、環境と生業をどう見ているか、説明・教訓・将来の見込み

⇒人類学は災害を研究する中で、過去・現在の文化・生態・政治経済の諸研究を融合する機会を見出す

人類学の理論的なプロジェクトが政策や実践と結びつくことが適切かつ重要

災害研究と人類学の理論

ハザードと災害の文脈で探究されうる理論的問題は多様

⇒災害とは、社会に挑みかかるもの。社会がそれと出会う前線ともいうべき数々のところで生態的・社会的またはイデオロギー的に適応ないし対応しなければならない力であるとするパースペクティブを用いて問題を組み立てる

○人類学における適応

・人間の、自然と社会的要素・文化的意味をもつ一連の相互作用→存続・維持・交代・社会的再生産

・人間の物質的活動(=食糧生産、居住、安全確保)は社会的な仕組みを通して成し遂げられるという前提(=環境の直接的刺激、社会組成の形態、イデオロギーの要求)から生まれる

→災害は、こうした過程を最も劇的に、鮮明に明るみに出す

・多くのハザードは自然環境内にあり、環境全体に影響を及ぼす

環境の周期的な動き⇒人間の適応と文化の変化や進化を説明するには、各環境の通常ないしは正常な事柄としてのハザードの言及が必要

・ハザードが活性化したとき、ある社会にどの程度災害をもたらすかは社会が環境にどの程度適応しているか否かの指標となる

植民地化・グローバル化等の介入前の社会:単なる生活様式と体験の一部

今日:政策・経済発展・人口増加・国境などによりうまく働かない、不適応

・ハザードや災害が果たす役割=文化変容

衝撃を受けるとただちに適応・対応を始めるが、社会はその進展に長期的影響を与える力を起動させるかもしれない

・自然過程が展開していく時間軸は、人が意思決定を行う時間軸と大幅に異なる

⇒非適応的な対応が定まると社会の脆弱性が増大

ハザードや災害は、環境へだけでなく、イデオロギー上の適応・対応の指標ともなりうる

○災害により明るみになるもの

・ある社会における社会的機構の本質(ex.親族関係、その他の協力関係の紐帯・回復力)→社会的諸集団の統一・凝集や、対立する集団同士の争いを促す

・人間の欲求、資源の獲得と分配、所有関係、利他性と利己性に関して社会的に表現されたいろいろな問題→実際的・理論的に探究すべき重要な課題

・それまで隠れていた時間・空間の使用という問題→土地への愛着の力、一見新しく見える事柄が古い伝統に根ざしているということ

・イデオロギー的事柄と物質的な事柄の関係を観察するきっかけ

人間と現世との関係、人間と超自然との関係に関するイデオロギー、不確実性・危険・安全・運・運命といった概念の構築・認識、文化的構造物がどのように作り上げられるか、観念的な構築物の本質と働き・新しい形態や解釈

・起こったことへの意味づけの過程における出来事の定義づけ、「話」の統制、称讃や中傷

→災害の「所有権」(「本当の話はこうである」という権利)が論争の形で噴出

→地域社会とその構成員との、外部の組織や機関との間のイデオロギー上の一体性や対立

・神話や伝説の出現とその働き

→文化の変容の様、文化が保たれる様、メカニズム、広く行き渡っている慣習、社会言語の適用と創出

災害は人類学の分析基盤を編み合わせ、人類学的研究の学問分野の根本に立ち返ることが可能になる。

人の物質的身体性は、人間が作り出した社会文化的体制・環境、考古学・歴史学によって示されるような

時間的奥行きのある社会的文化体制、生きる上での多くのテキストと関連を持つ。

災害研究と人類学の方法論の問題

○災害のもつ側面

① 長期にわたり展開するという側面

・災害もそれも招く脆弱性もかなりの時間をかけて展開

→それに応じて歴史的に災害に対して社会的に定められた対応が生まれる

どんな災害にも過去・現在・未来がある

災害に関する要望や関心事を交渉する複雑なやりとりの中で災害の本質は理解される

・リスク・脅威・脆弱性・衝撃・回復をめぐって人々と地域社会が対応した実際の過程は、その場に身を置いた民族史的研究を通して最もよく理解される

⇒その有用性は復旧と変化との間の再建過程の時期に明らかになる

研究者がその場で関係者と対話を行い、地域固有の知識や情報を集める陳述・観察ははるかに適応と回復の過程を知るのに適す

・災害はどんなに大きくとも、現地のレベルで体験される

⇒各地域社会は、あらゆるカタストロフィをそれぞれの脆弱性の様相の文脈で体験

災害研究には、他地域の民族誌と、より大規模な人間集団に接近できる定量的手法とを組み合わせなければならない

② 多次元的な側面

・企画準備や期限のある人類学的調査→偶発的に生じる災害には適さない

・災害の影響・災害からの回復を十分理解するには災害前の脆弱性の分析が不可欠

⇔社会と地域は、災害の備えと軽減の方策の中で脆弱性を分析している

⇒こうした状況にいる人類学者は現地の脆弱性を分析し、その地域社会のハザードに対する方策をより良くできる

調査地に定期的に戻ることで災害の長期的な展開を理解、災害の長期にわたる経緯を利用して自説と通説を検討できる

理論と方法から実践へ――そして義務

○災害に対する責任

・我々の責任:人々の苦難を軽減する責任、依存している環境保護に関する責任、必ずしも然るべく扱われない人々と場所に代わって発言する責任

・人類学者の責任:応用人類学に対する責任、得難い社会文化的情報やパースペクティブを提供し、災害の軽減・対策・再建という実際的な改善に貢献

○災害の人類学研究の問題

①人類学は、災害の研究に加え、援助という倫理的な事柄をめぐって災害対策のために何ができるか

②人類学の学術面に関して必ずつきまとう亡霊、すなわち理論と実践の関係をどうするか

・理論と実践は密接につながっているべき。政策とその適用は、理論の適切性と予見可能性が試される重要な場として働く

・政策ないし実践の上でうまくいかないのは、それらが文化という観点で柔軟性に乏しい諸仮説に基づいて組み立てられているため→援助の不適当な原則、不適切な提供

⇒人類学者の手法と調査で援助の構成を教示

・人類学者による慣行・制度の働きや価値の構造分析の目指すものの理解により援助機関と地域社会の関係はより「よい」状態になる

カタストロフィと文化

本書の目的:人類学の研究に対し災害はどのような寄与をなしえるかを探りながらも災害の領域に対して人類学はどのように貢献できるか

○スザンナ・ホフマン論文の概要

・災害の非物質的水準の象徴表現を検討:災禍を経験・予期している人々はその状況を扱う象徴的表現に満ちた信念体系をもっている→1991年オークランド大火等の研究

・自然災害時、自然事象を「文化のもとに置き直」そうとする→災害の「脱具象化」→災害の「怪物」化

・自然災害と対比されるテクノロジー災害のもつ象徴的意味

象徴は、文化の変容・それの保持にかかわり、文化や個人の存続を成し遂げる

「第6章――怪物と母:災害の象徴表現」小林豊(社会人類学 4年)

――社会生活の中心にある記号を研究すること(ソシュール)

災害:社会の構成員の知識に背く(=原因や場所を完全にいう事は出来ない)

⇒人間が災害に対して出来得る説明は、創造的・神話的なものに頼る傾向

災害の説明:自分達の状況をテーマとした象徴に満ちており、そのコスモロジーは

メタファーで満ち溢れている

・人類共通の精神過程

・創造への衝動と合理的推 が結実したもの

災害の象徴表現・社会文化的世界を保護する働き、変容させる働き両側面がある

災害表象の研究で浮かび上がるもの

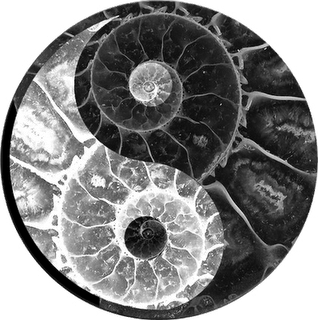

・二元論

・自然と文化の対立を映し出す

・循環図式も現れる。他の諸側面との関連

・象徴は、人々に共通の行動に影響を与える

・災害と関わる政治集団によって、利用され、操られ、政治的なものになる可能性あり

人の経験は構築された隠喩の図式によって考察すべき

オークランド大火(1991年10月20日)

25人死亡、6000人以上が家を失った

教育水準が高くかなり裕福な、中~中の上という階級

社会的に進歩的な意見を持った人々

行動 保険会社、政府に対し行動

10年近くで3/4が建て直され、その内半分が被災者

過去の災害

1923年に住宅582棟、1970年に37棟が火災により焼失

洪水、地滑りの2災厄(ミシャップ)をも継続的に経験 (第4章)

4つの災難(アフリクション)こそがカリフォルニアの四季

二元論図式の再出現

二元論――文化:人間的・安全秩序/自然:動物的・野性的

すべての人の態度と行動の中に潜在的に存在する。(レヴィ=ストロース)

しかし、生きる事の背景には常に自然がある・・・

「自然と文化を分ける時に存在する論理的逆説を克服するために、また、弁償論的緊張を低減するために、人は象徴的な記号(symbolic code)を用いる」 =自然を、文化的なものの中に組み込む

災害後:自然からの分離は誤りだった事が浮き彫りになる

オークランド

・火災は自然領域からやってきた現象

野性的、統制不能なもの、文化に逆らうものとして話題にされた

・要因―自然条件がそろった事

アリストテレスの四元素(風、大地、火、水)と響き合うもの→文化が機能しなかった

・被災地―「文明化された」地域(「都市」と称された)

・文化的要因:自然、文化の境界の不明瞭さ)

・儀式:自然界の事柄の進出を「文化のもとに置く(culturize)」ため

・焼失した場において、文化を立て直す活動(公園に戻す)

焼失した文化的なものをまつる(各家庭に聖堂が作られた)

・焼け残った自然物は文化的なものによって飾られた

(栽培された花、リボン、メッセージ等で飾る) ※ユンガイにおいても同様な現象が起きた

・無秩序―空間(散らかり放題)、時間(日の出、新月、冬至)

秩序―空間(長方形の敷地)、時間(予定帳的な時間)

・その他二元論の顕在化

象徴の具現化 ―怪物と母―

人は、象徴を具現化する時、観念を特徴と人物像(ペルソナ)で捉えることがある

被災者は、自然に慈悲深い母のイメージを与えた

=キリスト教文化始まって以来の自然の人間化(humanization)

すでに図式の集大成(コーパス)の中にしまわれている象徴を取り出し、活用した

災害の原因:自然の酷使⇒母なる自然を正しく敬意を持って接するべき

被災者は、自然を完全に「自然」というカテゴリーに分類する事が出来なかった

⇒荒々しい自然との逆説。この逆説を2通りのイメージで解決

・火災に自然の一面という役を割り当て、自然を野性的で統制不可能なものとして描く

・母のイメージを選び出し、自然をほとんどすべてそのイメージに変える

自然を許し、文化的なものとして見ようとすると矛盾が生じる

⇒矛盾(自然の野性的で統制不可能な部分)に比喩的で架空のものを割り当てた

= 怪物 *神話に出てくる怪物は常に非自然的なもの

自然:人間に使えるものに具現化 / 災害:非人間化 (怪物)

工業化した社会においては象徴的図式はそれほど直接的ではない(定型がない)⇒ 恐怖

怪物が象徴する二つのもの ・危険を与えるもの ・カテゴリー(二元性)を破壊するもの

・「抵抗する他者」働きと運動を通してのみ知られる ― 襲ってくる時にのみ理解の機会

・通時的 ― 知恵と記録を通して理解され、現在から振り返ってのみ理解が可能なもの

・政治的事態をも引き起こす ― 戦闘行為や統治行為を正当化する

人々が動ける社会的空間の範囲を定め、知的または地理的な移動を妨げる

・願望を表す ― 世界を認識する新たな道に誘う

外的循環宇宙観―怪物が繰り返し訪れる時

「社会的時間は物理的時間を社会的―文化的(sochio-cultural)文脈の中に置く」

循環イデオロギーの中でのみ、災害の象徴表現は生まれる

=時間が永久に循環しているというイデオロギー

災害は循環を引き起こす犯人、創造者として描かれる

Ex.インド土着の宗教的宇宙観、インカ帝国のパチャクティ

1970年のペルーでの大地震の後には、インカの循環宇宙観が顕在化

オークランド

循環の信念を持ってはいたが、形式は定まっておらず、二系統の循環論がでてきた

・古来定期的に不道徳によって繰り返されるもの(西洋、ユダヤ-キリスト教の思想)

→飽食の罪の認識(現在においては性に関してではなく倫理に関して裁かれる)

・反復パターンという衣で覆う。

大火は「予定通り」「70年ごと」に起こるもの→予定表に収め、カタストロフィを文化的に操作

「再び」という言葉の多様

循環論の二元論との相違 *象徴表現の多くにおいては二元論図式と似ている

:自然と文化を仲裁する(一つの連続体にする)働き(二元論は両者を分断するのみ)

・人々は再スタートをきることができる(順応可能になる)

・起きる事はすでに神話(現在と過去は結び付いている)

・因果応報の否定、政治的側面(人々を脆弱なままにする働き)

テクノロジー災害の問題点―文化が文化を襲うとき

・テクノロジー災害は、人間が定めたパターンの中核を損なわせる

「安全」と見なされている文化のカテゴリー文化から現れる為

⇒象徴に置き換える事が出来ない 「置き換えはシンボルを操る活動の起源である」

「野生なるもの(savage)」として災害を否定する事を不可能に

・特徴:いかに論理を再構築するかという問題を残す。 しかし、その問題は解決不可能

・テクノロジー災害は、物資的身体的に計りしれない衝撃をもたらす事が多い為

自然災害:人が手を加えたものに損害

テクノロジー災害:人間の生活と自然環境とのやりとりに混乱

・概念の秩序を根本的に混乱させるため

「人間は、社会的相互作用の中で組み立てられた概念カテゴリーによって

媒介された環境を経験する」が、この相互作用を永久に揺るがす

・引き起こされる儀礼

・断片収集―安全のための儀礼

・悪人探し―悪人とし「怪物」のカテゴリーに入れるべき人を探す

文化的領域の行為における判断ミスを探す

・循環の「外」に位置する

決して繰り返されることのないもの=過去のもの

自然災害のように美化されることもなく、回復もない

災害の美化―結論

オークランド

・「創造的破壊」、「憐れみを感じさせる部」という表現を使い、順応した

・忠告として受け止め、自然はよいことをしてくれたと納得した

災害表象の研究の可能性

・被害者が戻ってくる事の説明

隠喩は象徴の概念と繋がっている、愛着を強める→変化(避難)の必要性を弱める

・過去のものとして見ない事の重要性

コメント

西山雄二

自然が文化を襲うという災害をくり返し経験することで、人間社会はその脆弱性を自覚し、未来への再生を積み重ねてきた。災害は自然と文化の二元論を浮き彫りにし、人間的な時間を循環させる。その際に、蝶番の外れた自然と文化の関係を指し示す根本的な象徴が必要となるが、二元論の解体と再生をなすがゆえに、この象徴は怪物かつ母である。ただ厄介なことに、文明が発達するにつれて、人間は、文化が文化を襲うというテクノロジー災害を経験するようになる。それは循環の外にとどまるがゆえに、美化とも回復とも無縁な、人間の自傷である。『無常素描』の際に山下氏は、3.11において自然災害と都市災害、原発事故を峻別した。今回の発表では、人類学の豊かな知見から、異なる破局を考察する術を大いに学んだ。自然科学が自然を、社会科学が文化を対象とするならば、人文学は両者の構造と力動を考察する使命を負う。

市岡あやな

このテキストではカタストロフィについて非常にはっきりした丁寧な分析がなされていて、2011年の3月11日以降に出てきた様々な現象についてわたしはただ漠然とした印象を持っているだけだったのだが、それに対する明確な型を提供してくれるものだった。

日常性の回復を求める意識が「文化」と「自然」という二元論図式を出現させるという説明はなかなか興味深い。今回の災害においては、津波が自然領域からやって来た現象と位置づけられ、野性的・制御不能なものと見なされ文化に逆らうものとして扱われたこと、津波に耐えた一本の松を「奇跡の一本松」として神聖なモニュメントに変貌させたこと、これは、「文化」という自分たちが暮らす領域に安心を求める人間が秩序や日常を取り戻そうとしたことの現れである。しかし、序論にあるように、災害はどんなに大きくとも、現地のレベルで体験される。実際に体験していない人から被災地・被災者に対するアプローチについては、多くの困難があるのだろう。『怪物と母』の中に、オークランド大火後に何千人もの人々がオークランドに行き、そのうちの多くが「カタストロフィを体験してみたかった」と述べた、とある。この記述を読んで思い出したことがある。映画『無常素描』の中で、地元が災害に会い、現在住んでいるところから帰省して復興活動を行なっていた男性の言葉。これは、地元への貢献とかそういうものではなくて、自分には共にカタストロフィを体験していないことに対する罪悪感があるのだが、その罪悪感が活動へのモチベーションなのだ、と。こういった感情をどのようにして掬い上げていけば良いのか。このテキストには、問題に対する人類学の姿勢が自信を持って示されているように思う。

伊藤玄

私は、人類学というのは、ミクロな視点で、国や地域の慣習や文化などといった、「日常」を考察する学問だと考えていた。なので、今回の「災害の人類学」というテーマ設定は、私にとって、少し意表を突くものであった。その中でも、「テクノロジー災害」のトピックが特に印象に残った。人間が構築した社会システムは「日常」では、うまく働いているように見え、「災害」の様な、「異常」なときにこそ、システムの本当の機能性が判明する。人間が定めたシステムの完成度に関わらず、「異常」な事態をもたらすもの。それがテクノロジー災害であると私は考える。今回の震災に当てはめて言えば、地震や津波といった自然災害が、原発というテクノロジー災害を引き起こしている。本来テクノロジーというものは、環境の循環の外にあるもので、人間が作りだすものであると私は考える。この「テクノロジー」を、私たちの循環の中に入れてしまい、あたかも「なければならないもの」として勘違いしてしまった(している)ことに、いまの原発の問題があるのではないかと私は考えてしまう。この思考こそが、「怪物」のカテゴリーにいれるべき「悪人」であるのではないだろうか。