核廃棄物と共に生きる私たちの未来(2012年4月25日)

原発を即時ないしは漸進的に停止したとしても、核廃棄物の管理と処分には数万年を要します。本演習を開始するにあたって、核廃棄物と共に生きざるをえない私たちの現状を心に刻んでおく必要があります。受講者全員に参考文献の少なくともどれか一冊を読んできてもらい討議しました。

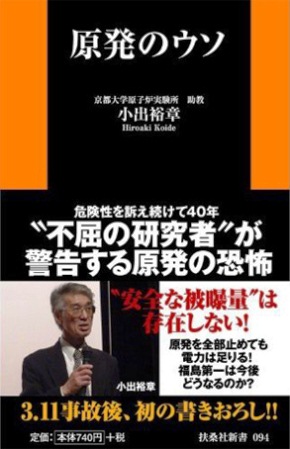

〈参考文献〉小出浩章『原発のウソ』扶桑社新書。中沢新一『日本の大転換』集英社新書。高木仁三郎『原子力神話からの解放』講談社α文庫。宮台真司・飯田哲也『原発社会からの離脱』講談社現代新書。大島堅二『原発のコスト』岩波新書。

小出裕章『原発のウソ』/発表者:大宮 理紗子(心理学4年)

はじめに

3.11以降、震災や津波による目に見える被害は受けていなくても、私たちの暮らしの状況は変わった。「目に見えない危険」とともに暮らすことになっているのだ。果たして、状況が変わっているのに、「社会」は変わっているだろうか。これからは自分で何を選ぶか、どう生きて、どんな未来を残したいかを考えなければならないのではないだろうか。

目次・構成

まえがき 起きてしまった過去が変えられないが、未来は変えられる

小出氏はかつて原子力に夢を持ち、原子力研究に踏みいれた。しかし、学んでいく中で原子力の危険性を知り、「原発=危険」との意識を持つようになる。40年前から危険を訴え続けてきたが、当時はほとんど聞く耳を持たれず。3.11以降は多くの人が耳を傾けるようなった。小出氏は今こそが日本の大転換であり、過去は変えられないがこれからの未来を変えていこうと説いている。

第一章 福島第一原発はこれからどうなるか

現在(初版第一刷発行6月1日)の福島第一原発の状態・これから起こりうる事態および政府や東京電力(以下:東電)の対応についてチェルノブイリの事例も交えながら、原子力の専門家として分析、批判している。

第二章 「放射能」とはどういうものか

放射能と放射線の違いを説明し、放射線が人体にどのような影響を及ぼし、いかに危険であるか、ということをJCO臨界事故の事例を踏まえながら訴えている。

第三章 放射能汚染から身を守るには

安全な被曝など存在しない、ということを国際的な研究を用い説明した上で、風や雨によって広がってしまう放射能汚染から身を守る方法を述べ、政府の被曝限度量に関する見解(被曝限度量の引き上げ、子どもと大人の量が同じなど)を批判的に述べている。

第四章 原発の‘常識’は非常識

まさに「原発のウソ」について書かれた章。前半では原発にかかわる利権。後半では一般的に言われてきた説について異をとなえている。

第五章 原子力は「未来のエネルギー」か?

原子力にかかせないウランの枯渇の早さを指摘し、原子力は「未来のエネルギー」となりえないことを主張している。

第六章 地震列島・日本に原発を建ててはいけない

日本に存在する原発を例に出しながら、現在の原発が地震に耐えうる力を持っていないことを指摘。

第七章 原子力に未来はない

全章を踏まえ、まず「原発を止めてみること」を主張。電力不足にもならないであろうが、安全な未来のためにエネルギー消費を抑えていく必要があると述べている。

内容

第一章 福島第一原発はこれからどうなるか

1、楽観ムードの広がりと原発の状態―漏れ出続ける放射能―

地震による破壊→放射能が放出→原子炉の中の熱を冷やさないと、燃料棒が溶融(メルトダウン)→※崩壊熱の関係でなかなか冷えない→放射能は漏れ続ける→燃料棒の中の燃料ペレットが落下し、圧力容器にたまっている水と接触したら、急激に水が熱せられ爆発(水蒸気爆発)→大量の放射能が放出され続ける→危険は続いている。

2、信用できない政府と東京電力の対応

・生のデータを開示しない。

東電と、東電をチェックする立場のはずの政府が一体となって会見

会見は事前登録制

・5月12日にメルトダウンを発表

3、チェルノブイリを取り上げて

・原発安全神話「モスクワの中心部に建てても安全」と言われていた。

・ソ連政府は事故を隠そうとした。

・住民の避難と葛藤

第二章 「放射能」とはどういうものか

1、放射能と放射線

・放射能とは、もともと「放射線を出す能力」を意味する。日本では、放射性物質として用いられている。

・放射線とは、身体の外側および内側(飲食や呼吸を通して)から生命体を攻撃するもの。

2、放射線に被曝することの恐ろしさ―JCO臨界事故より―

・3人の大量被曝者

水戸病院に担ぎこまれるも病院側は診察を拒否。ヘリコプターで千葉の専門病院、東大病院と移動するも治療できないほどの被ばく量。内一人は、目に見える外傷はなかったが、被曝一ヶ月後には皮膚全体が焼けただれたようになる。被曝83日後、死亡。

→放射線は細胞を再生できなくし、身体を破壊していく。

・外部被曝、内部被曝の違い

第三章 放射能汚染から身を守るには

1、被曝限度量と政府の動き

・政府やマスコミの「ただちに影響を及ぼす量ではありません」

=すぐに障害は起きないけれど、のちのち出るということを示す。

←「安全な被曝線量は存在しない」ので、当たり前のことを言っているだけ。

・文科省の定める学校での被曝量の「安全基準」

一時間あたり3.8マイクロシーベルトだと、子どもと大人が同じ年間20ミリシーベルトになってしまう。子どもの方が大人より被曝の影響を受けやすい(←子どもの方が細胞分裂が活発であるため)

・被曝から身を守る方法

2、自らで被曝に関するさまざまな情報を得ようとすることの重要性

知らない内に被曝するのではなく、自分の被曝は「自分で」決める。

⇔原発を安全だと思い込み、容認してきた「だまされた人」にも責任がある。

第四章 原発の‘常識’は非常識

1、 責任の所在と補償

・原発事故が起きた時の責任はだれに? 国民? 東電? 政府?

・電力会社は一定の賠償金(1200億円)までしか出さないことを原子力損害賠償法にて定める。

2、 原発のウソ

・コスト

・環境面、エコ

第五章 原子力は「未来のエネルギー」か?

1、石炭や石油よりも早いウランの枯渇の早さ

2、核燃料サイクル計画の破綻

1995年から止めていたもんじゅを2010年、再び試験運転した際、939回の通報に32個の不具合。

第六章 地震列島・日本に原発を建ててはいけない

1、地震が起きた時の原発の被害の大きさ

2、非常事態に耐えられない原発

第七章 原子力に未来はない

1、電力不足と原発

2、核のゴミ=負の遺産

3、安全な未来のために

本書の魅力および問題点

・原発の問題点がその構造だけでなく、原発を支えてきた東電や政府たちの動きについても触れて分かりやすく書かれており、さまざまな角度から原発について考えることができる。

・原子力研究者である小出氏が代替エネルギーではなく、電力消費の抑制を主張している点に覚悟を感じられる。

・後半の章の方で、データのソースがあるともっと説得力が増すと思われるところが見られた。(石炭よりウランが先に枯渇する、など)

・経済と原発についての書かれ方が少ない点

私の意見―自分で安全を選ぶ―

私は小出氏のエネルギー消費量を抑制して、脱原発の方向に進んでいくことに同意見である。私は3.11が起きてから、衝撃的な原発の映像と報道の不信感から脱原発デモに参加するようになった。最初のうちは、正直なところ大したことではないのではないか、と思っていたが、ニュース報道で情報が変わっていくにつれて不安を感じ、ネットで調べる、または講演会に行くようになった。今では、経済成長や豊かな暮らしよりも安全を選びたい、と考えている。

中沢新一 『日本の大転換』/発表者:鈴木奈都子(数理2年)

要旨

大自身と津波、そして原発事故により、日本は根底からの転換をとげていかなければいけないことが明らかになった。未知の領域に踏み出してしまった我々は、これからどのような発想の転換によってこの事態に対処し、「復興」に向けて歩んでいくべきなのか。原子力という生態圏外的テクノロジーからの離脱と、「エネルゴロジー」という新しい概念を考えることで、これからの日本、さらには世界の目指すべき道を指し示す。

目次

1. 津波と原発 / 2.一神教的技術 / 3.資本の「炉」 / 4.大転換へ / 5.リムランド文明の再生

太陽と緑の経済(「日本の大転換」補遺)

内容説明

1. 津波と原発

・ 島弧に築きあげられてきた日本文明は、津波の襲来をあらかじめ自分の存在条件のひとつとして、みずからのなかに織り込みつつ歴史を刻んできた

・ 大地の揺れがおさまり、すさまじい爪痕を残して津波が去って行くと、生物はほとんど同じ場所で、もとどおりの生態系の秩序を回復しようとする活動を再開することができる

→いったん大量の放射性物質があたりにばらまかれてしまうと、もはやその土地は人間にとっての生態圏ではなくなってしまう

・ 原子力発電そのものが、生態圏の外部に属する物質現象から、エネルギーを取り出そうとする技術であることが原因

・ 原発の建設は経済と一体の産業界からの強い後押しによって進められてきた

→この経済のあり方が私達の生活や意識の質を決定している

→技術的な問題が、私たちの実存と一体になっている

・ 地球科学・生態学・経済学・産業工学・社会学・哲学をひとつに結合した新しい知の形態が必要とされる

→「エネルゴロジーEnergology=エネルギーの存在論」

・ 1942 人類最初の「原子炉」→17億年前のウラン鉱床の再現にすぎなかった

天然の原子炉も人工の原子炉も、およそ「原子炉」と呼ばれるものは、生態圏の外部で起こる高エネルギー現象を地球上で発生させる機構である

→原子力発電は、生物の生きる生態圏の内部に、太陽圏に属する核反応の過程を「無媒介」のままに持ち込んで、エネルギーを取り出そうとする機構として、石油や石炭を使ったほかのエネルギー利用とは本質的に異なる

→原発は人類のエネルギー革命の歴史の中で、類例のないテクノロジー

2. 一神教的技術

・ 七段階のエネルギー革命(アンドレ・ヴァラニャック)

第一次革命:火の獲得と利用、「炉」を中心とする「家」

第二次革命:農業と牧畜の発達、新石器時代

第三次革命:金属がつくられるようになる 火の工業的利用 家畜や風、水力がエネルギー源に

第四次革命:火薬の発明 14~16C

第五次革命:石炭利用による蒸気機関を動かす技術→産業革命

第六次革命:電気と石油 19C西欧

第七次革命:原子力とコンピュータの開発

・ 第一次~第六次までは、原子の外殻を形成する電子の運動からすべてのエネルギーが取り出されている

「原子力の利用」が原子核の内部に踏み込んだことによって、生態圏の「内部」に、本来あるはずのない「外部」が持ち込まれた

→宗教思想における対応物は一神教(モノティズム)

・ 一神教に特有な「超生態圏」的な思考は、西欧においてキリスト教の衰退後に覇権を握った科学技術文明の深層構造にも決定的な影響を及ぼしている

・ 一神教以前…神々は思考の生態圏に所属

生態圏に属しているものは、全体性のバランスをとって存在

すべてが「媒介」された状態 絶対的な善は存在しない

アニミズムや多神教の神々は生態圏の全体性の表現(例:インド文明の「シヴァ」)

・ 福島原発の事故が露呈させた、原子力を扱う日本人の科学者の多くが、自分が専門とする分野で何が起きているのか、ことの本質を理解していないのではないかという疑念

→日本の科学者の思考には、一神教の本質の理解がセットされていないのかもしれない

3. 資本の「炉」

・ 原子力発電と20世紀後半の資本主義には切っても切れない関係

資本主義は、「社会」というサブ生態圏の内部に、それとは異質な原理で作動する「市場メカニズム」を持ち込んで、社会そのものを変質させてきた

・ 生命的・精神的な生態圏にとっての資本主義の三重のリスク

①人間の心がつくるサブ生態圏である「社会」を解体する可能性をはらんでいる

②成長を続けなければ停止に向かうシステム→原子炉ときわめて類似

③原子の「炉」をもっとも重要なエネルギー源とする産業形態を発達させる

・ 福島第一原発事故…文明と経済の結びつきの根幹に触れている

社会…具体的な人間の心のつながりでできている 「キアスム(交差)」の構造

外部生とのつながりを保ちながら、矛盾を受け入れながら作動するダイナミズム

資本主義以前は、人間と生態系の間にもキアスムの構造

市場が社会を包摂し飲み込んでいくようになると、生態圏の理法などは市場にとっての「外部性」として扱われるようになる

・ キアスムの働きによってつくられていた東北の世界

縄文文化…人工秩序と自然秩序の間に太いキアスム構造のパイプ

・ 自分の内部で繰り広げられるゲームにますます自閉していく経済システム(=資本主義)の中に、太陽圏につながりをもつ、生態圏にとって完全に外部に属する技術の作品(=核分裂の「炉」)が、ほぼ無媒介の状態で設置されているというパラドックス

4. 大転換へ

・ 実現すべき第八次エネルギー革命

第七次エネルギー革命の「弁証法的否定」によって生み出される

太陽との直接的な対面の中からエネルギーを取り出す技術→ふたたび原子核の外殻を回る電子を操作

・ 一神教から仏教への転回

生態圏の外部の超越者という考えを否定

思考におけるいっさいの極端と過激とを排した中庸に人類の生は営まれなければならない

・ 太陽光発電(=光合成のメカニズムと類似)

「自然エネルギー」の活用…太陽エネルギーを生態圏のなかに媒介的に変換するシステム

・ 「脱原発」のさきに「脱資本主義」への変化を予測

・ 贈与性を本質とする太陽エネルギーとの関係をいちばんの土台とする新しい経済学の出現

5. リムランド文明の再生

・ 日本でこそ起こるべき大転換の認識

① 原子力発電という技術体系は、エネルゴロジーの構造において致命的な欠陥をかかえている。すべてのイデオロギーを排除して考えてみても、エネルゴロジーに視点からは原子力発電の脱出こそ、人類の選択すべき正しい道である。

② 「自然エネルギー」の開発と普及によって、原始の地球に原始的な植物がはじめた生態圏再生の運動を、人類は科学技術をもって模倣することで再開しようとしている。

③ エネルゴロジーにおける構造転換は、人類の経済活動全体にも大きな転換を生み出していくことになる。

④ 第八次エネルギー革命の生み出すものは、人類の心の本性との親和性が高く、過激主義を変質させていく。

・ リムランド文明たる日本では、自然力を外に押し戻したり、ブロックしてしまうのではなく、インターフェイスの機構をつうじて媒介的に自分の内部に取り込む方法がさまざまな分野で発達

→自然と人工の画然たる区別がない、インターフェイス型の概念、思考法が発達した

・ 日本型資本主義は、リムランド文明にふさわしく、複雑なインターフェイスの機構として設計、運営されてきた

グローバル経済や原子力発電とは異質な本性

太陽と緑の経済

・ 経済学の見えない土台

第一種の交換…市場で見られる交換 内部に閉ざされた合理的空間→トーラス

第二種の交換…インターフェイスの構造(システムの外部で「敵」としてふるまっていたものを「味方」として内部に取り込み、コミュニティーの新しいメンバーに加えてたえず自分を刷新していく)→メビウスの帯(方向付けされない図形)

・ 生存のためのモジュール

第八次エネルギー革命以後の世界の経済に適合できる、来るべき「太陽と緑の経済」のモデル

=トーラスとメビウスの帯が結合してできる新しい構造

→第一次産業が身近に対応するモデル

→ケネー・モジュール(ラカンが描いた人間の無意識の構造とまったく同じかたち)

・ つぎの経済システムへ

資本主義はもともと、第一種交換と第二種交換の結合体である「カタラティン」の働きから出発

→第二種交換の働きが失われると、経済システムとしては死滅に向かう

・ これからはじまろうとしている新しいエネルゴロジーの革命

・贈与=キアスムの構造をもった別の交換原理が組み込まれる

・第一種交換の産物として抽象を行う機能を果たしてきたいままでの通貨から、「地域」の生活に密着した「地域通貨」へ

・「地域」のよみがえり

・エネルギー利用の「モジュール化」

→太陽エネルギーからの贈与に向かって開かれたモジュールのネットワークでできた世界

=第八次エネルギー革命に対応した世界像

実現できるかは私達の認識と実践にかかっている

感想

原発事故後繰り返される安全キャンペーンや、技術者による原発擁護発言に漠然と宗教のような疑わしさ、そしてさらにはそれによって周りの空気が洗脳されていくような感覚を覚えたが、「外部性」をキーワードとして原発と一神教とがその構造自体から類似しているという考え方はとても理解しやすかった。一貫してマクロな視点から述べられているので、構造のイメージを掴みやすかったように思う。本書は震災後すぐに書かれているため、著者の提唱する第八次エネルギー革命や、著者のはじめようとしている運動が現在どうあって、今後どのように進展していくのか興味深い。個人的には、『「原発からの脱出」はイデオロギーなどではない』という表現が印象的だった。エネルゴロジーの視点から見て多くの欠陥を抱えた技術作品が生態圏にとって異物であり続けるとき、それは必要か否か。資本主義そのものの転換が必要とされるときだからこそ、「原発からの脱出」はこのような大きな視点で語られることが可能なのではないか。

コメント

西山雄二

今回参照した文献の筆者はみな、「3.11」以前から原発の危険性や矛盾を指摘し続けてきた。今回の事故後、マスメディアでの情報があてにならないと感じたとき、彼らの分析を求める人々は少なくなかった。たしかに、原発をめぐる国民的な議論は日本ではさほどなかったかもしれないが(チェルノブイリ事故時にはそれでも反対の意見が盛り上がった)、原発の社会構造をめぐる論理は着実に紡ぎ出されてきていたのだ。とりわけ、印象的だったのは、小出裕章さんが「原発事故を止められなかったのは私の責任でもある」と聴衆を前に泣いていた姿だった。原発反対の深い思想と実践をもつ者は他人事のように原発を断罪するのではなく、原発社会に暮らす自らの立場を自覚している。

「感情論」という日本語独特の表現は、日本人のセコイ討論レトリックのようで賛同しない。論理的か感情的かという判断ではなく、「あなたの論理は認めるが感情に侵されているから説得的ではない」という微妙な判断。往々にして、感情=女性的/論理=男性的という対立が用いられる以上、男性的なものによる女性的なものの抑圧もここには見え隠れする。3.11以後、政治家が脱原発の現象を「集団ヒステリー」と揶揄したり、学者が「放射能を正しく理解し正しく恐れること」と呼びかける際に、感情的行動や感情論への抑圧がみられた。ただし、感情のない論理などないし、論理に裏打ちされた感情が噴出することもあるだろう。確固たる論理があるからこそ、割り切れない思考がやりきれない感情として力強く湧き上がることがる。脱原発デモには、「子供たちの未来」に敏感な多数の女性が参加し、日本の新しいデモ風景をつくりだしていたが、そこには感情論の健康的な表現がたしかにあった。

鈴木奈都子(数理2年)

今回の授業では、カタストロフィの思想を考えるにあたって我々が心に留めるべき原発問題がテーマとなった。このような問題を扱うときもっとも危惧すべきことのひとつは、イデオロギーに固執したり、原理主義的な思考に陥ってしまうことだと私は考えている。少し前に、とある火山学者が福島の火山灰に含まれる放射線量のマップを作成し、それでも福島から避難しようとしない人々に対して、「これだけ危ないと言っているにもかかわらず言うことを聞かないのであれば、今後福島をなきものとする」という発言をしたことがあった。この言葉に私はあまりの恐ろしさと憤りを感じた。「身体の安全の確保」という絶対的な“善”のもとに福島の人々の感情は、ふるさとを想う気持ちは殺されてよいのか。

授業のなかで先生がおっしゃった「僕はすべて感情論だ」というような言葉に、私は素直に共感した。原発事故は人災であり、国や東電の罪を問うていかねばならないという重大な問題であるのだから、それを個人的な感情のレベルに引き下げるべきではないという意見はあるだろう。しかし結局私にとってあの事故は、例えば10年後にあの土地に私の大切な人の笑顔があるかどうか、ただそれだけの問題なのである。そこから私の原発に対する怒りや問題意識は生まれる。個人的な日々の生活から生まれるのはあくまで個人的な感情だ。そこから論理的なレベルで自らが納得できる答えを探すために、客観的な事実やデータを知ることが必要で、様々な立場の意見にふれたうえで自分がどう思うかを尊重することが大切なのではないか。だから極端に言えば誰もが脱原発に賛成する必要はないし、ある程度の線量の高さならやむを得ないとして福島に住み続ける人がいてもよいのだ(この場合自ら判断できない子供の問題というのは確実にあるが)。絶対的に正しいものが存在しない以上、何をもっとも重要とするかによってそれぞれの結論は違う。だからこそ立場の違う相手の意見に共感はできずとも理解することからはじめることはできるのではないか。そして様々な意見が存在するなかでこれから先の未来を模索していくためには、妥協という言葉はよくないかもしれないが、それぞれが受け入れることができる点を見つけていく以外方法はないのではないだろうか。

下東香月(仏文修士2年)

今回の福島第1原発の件で思い出したのが、中学の理科の授業で先生が「中学の理科の先生数人が集まれば、核を創りだすことが出来る。」と話していたことだ。この言葉は、私には非常に印象に残っていた。憶測になってしまうが、中学の理科の先生をはじめ高等教育以上の理系の勉強をしたことがある人なら、原発が危険であることを知っているはずである。そう考えると日本には原発を研究している人だけでなく、多くの人が原発の危険性を知っているはずだ。それでもほんの一部の人たちが原発反対を訴えていただけで、大きな運動にならなかったのは日本の社会の構造に問題があると思う。こうした問題を解決するためには、中沢さんが書いた『日本の大転換』のような、大きな視点も重要だと思う。思想や宗教にまで遡るのは少々大胆な気もしたが、「脱原発」を目指すには多角的な視点も必要だ。また、小出さんが書いた『原発のウソ』は、私のような原発についての知識を知らない人たちに分かりやすく原発の危険性や恐ろしさを伝えている。このような著作が原発の危険性と向き合わなければいけないと思う人を増やし、「脱原発」に向かう風潮を創りだすことを促進してくれる。

川野真樹子(表象4年)

3.11後のこと、原発事故のことを考える時、どうしても自分の体験から一歩離れてあの経験を眺めてみることができない。前回、今回の二回の授業を通して、そのことを痛感した。今回の授業の時に、FUKUSHIMAについては、自分より他国の友人の方がもっと深刻に受け止めている(というよりも、私自身が見ないふりをしている)ことを気付かされてショックを受けた、という話をした。それと同時に、こちらは授業の時には話さなかったことであるが、もう一点、どうしても原発事故を考える時に思い出さずにはいられない個人的な話をしたい。高校の物理の先生(当時新任で赴任された先生だったので20代半ばだったと思う)が青森の出身で、六ヶ所村の原子力再処理施設に反対する運動(このあたりの記憶はあいまいなのだが)をされていた。彼は私たち生徒に『六ヶ所村ラプソディー』という映画があるから、ぜひ見て、原発について考えてほしいと何度か口にしていた。当時の私にとっては原発というものは遠い存在で、この映画も残念ながら見に行くことがなかった。しかし、FUKUSHIMAを経てようやく、彼が私たちに何度も原発について真剣に話してくれた意味がわかったように思う。起きてしまっては遅いから、起きる前に理解しておかなければならない、彼はそんなことを考えていたのではないだろうか。事故の発生、そしてその後の情報の氾濫を通してあまりにも原発に無知である自分にぞっとした。「無知は罪」、本当にその通りであると感じている。

市岡あやな(哲学4年)

福島の原発事故があるまで、わたしは原発のことを何一つ知りませんでした。事故のあと、世間に溢れた原発に対する多くの人の声を聞き、原発って何なんだろう、と小出裕章さんの本を手に取りました。ネットや雑誌で、多くの人の声、意見を見ました。正しさというものは実に曖昧です。わたしは「原発はいらない」と思っています。チェルノブイリ原発事故のその後、福島の現在、放射能の恐ろしさを思えば、それは自明のことではないかと不思議に思いました。しかし、多様な意見があるように、それは自明のことではないのです。

わたしには技術のことはわかりません。小出さんや様々な学者の方が原発の仕組みを説明していますが、それでわたしにわかるようなものではないのでしょう。頭のいい人たちが、研究に多くの時間や労力を費やし、到達した、当初は夢のある最先端の技術だったことと思います。それは、この先の未来にも繋がっていくものです。

しかし、やはり限度はあったのではないでしょうか。作家の坂口安吾が、『不良少年とキリスト』の最後でこう述べています。「……私はこの戦争のおかげで、原子バクダンは学問じゃない、子供の遊びは学問じゃない、戦争も学問じゃない、ということを教えられた。大ゲサなものを、買いかぶっていたのだ。学問は、限度の発見だ。私は、そのために戦う。」わたしは、原発のことを考えるとき、いつもこの言葉を思い出します。今は、おそらく、限度を見つけていかなければならないときです。人文学は、ここで、戦うことができるのだと思っています。

吉田直子(聖心女子大学大学院)

2008年、私は北海道グリーンファンド(以下HGF)が管理する市民風車「かなみちゃん」の出資者となった。飯田哲也氏はHGFのアドバイザーである。その前年、ゼミ研究の一環でほぼ一年かけて市民風車のことを調べ、関係者にもインタビューをし、彼らの深い思いに触れたことが出資を決めた理由だった。HGFの前身は北海道生活クラブ生活協同組合である。泊原発の反対運動を長く行っていたが、それでも原発がつくられていく状況下で運動を続けることに行き詰まりを覚えた彼らは、イデオロギーではなく、別のかたちで反原発を訴える方向へ発想を転換した。それが日本初の市民風車の建設へとつながったのである。

私が印象的だったのは、HGFのメンバーが、自然エネルギーの可能性を信じつつも、風力発電施設が大きな資本の力で一気に、そして大量に作られることに懸念を示していたことだった。現行の会計基準では、風車の耐用年数は17年、風車の心臓部であるナセルの耐用年数も20年ほどであり、その後はすべて取り壊すしかないらしい(但し2007年当時の話)。しかし、風車の建設が急速に進む中、おそらく20年後にやってくるであろうその巨大な廃棄物の処理問題について、風力発電を推進する一部の人々があまり問題視していない、と話していた。

今にして思えば、彼らが懸念した光景は、原発が各地に建てられた当時のそれとだぶって見えはしないか。そして今また、「自然エネルギー=善」との意識のもと、すべてをある方向へ一気に動かしてしまうことで、原発建設当時と同じことを繰り返そうとしているのではないか。だからこそ彼らは、それぞれは地域レベルの小さな規模で、しかし多様なかたちで自然エネルギー開発を行うことを大切にしていたし、さらにそのことが地域の再生にもつながると考えたのである。

自然エネルギー開発を批判しているのではない。まして原発再稼働を容認しているわけでは決してない。ただ思うのは、社会の成員がみな同じ方向に向かって一斉に走り出すことの恐ろしさである。岡井隆は「原発は むしろ被害者、ではないか 小さな声で弁護してみた」と詠んだが、私も原子力=悪という言説に触れるたび、少し物悲しい気持ちになっている。