2021年

9.6

都立大集中講義「地球の明日、地球との明日」担当回終了。1限でマルクス・ガブリエル「新しい啓蒙主義に向けて——ポスト・パンデミック時代の学際的・多文化的な連携」。旧来の啓蒙主義への異論をかわし、ラディカルにヴァージョンアップして、探求されるべき「新しい啓蒙」を提唱。

啓蒙主義が立脚する「強い自律性」を具現化するべく、文化相対主義に左右されない倫理の実在論、共通した人間性という根拠、無条件的な行動原理たりうる普遍主義が必要。新しい啓蒙のためには地球規模での学際的・多文化的な共同が重要で、現在のパンデミックも含めた、人類の危機への対処法となる。

啓蒙主義を新たに増強するべく、その光はラディカルな輝きを帯びる。そのため、非倫理的で矛盾した行動でも今を生きる、という人々の鼓動がうまく捉えられないのではないか。「新しい啓蒙が欠落しているから、パンデミックに人類は失敗」という上から目線の物言いも気になる。失敗の連続にある人間を下支えする力こそが「新しい啓蒙」だろう。

無観客トークライブ・3限の小林康夫はあえて真逆の啓蒙イメージを呈示。天から下降するのではなく大地から湧き上がる、理性ではなく感性的な啓蒙こそが、地球と共にある前−倫理。松尾芭蕉の「野ざらし紀行」で、独り山路を歩いた末に出会う「何やらゆかし(懐かしく惹かれてしまう)かすみ草」がそのモデル。

ガブリエルは溺れている子供を無条件に救うべし、と言うが、その後の話は問われていない。小林は芭蕉の「猿を聞く人捨子に秋の風いかに」を引用。富士川で孤児を見つけて、わずかな食べ物を与えただけで立ち去る芭蕉。「猿を聞く(母を求めて苦しむ)」幼子の声は秋の風にどう響くのか、という詩句は非倫理的にみえる。小林は芭蕉が救済しなかった後味の悪さを指摘し、善悪の中間地帯の謎を示唆。

私からは、子供を助けて溺死した者と残された者の悲哀(「竜とそばかすの姫」)を例示。これは悲痛な事例ではないか。小林が断固反論して、いや、溺死した事実を安易な犠牲として神聖化することなく、両者の一瞬の倫理的つながりを肯定すべし。自分の命を曝け出す瞬間以外に倫理はないのだから、と。

3.15

デリダ『時間を与えるII』、第一巻から30年の時を経て4月に刊行予定。デリダ自身が刊行した第一巻には1978-79の講義の冒頭5回分が、第二巻には後半9回分が収録。交換や計算の論理とは異質で、現在時から逃れ去る、現前し得ない贈与そのものを探究。

第二巻ではハイデガーが集中的に論じられ、『芸術作品の根源』『物』『存在と時間』『時間と存在』に言及。ハイデガーのEs gibtをめぐって、(物として)存在しない何らかの「もの」、時間と存在よりも根源的な贈与そのものが追究される。

ガリマール社からスイユ社に権利が移行して、デリダ講義録の刊行ペースが上がっている。年2−3冊刊行され、しかもいずれもが重厚で、目新しい論点を提示。時系列順に生成ないし散種されるデリダの思考が講義録から明らかになる。デリダ資料は飽和状態で研究の余地あり。

3.1

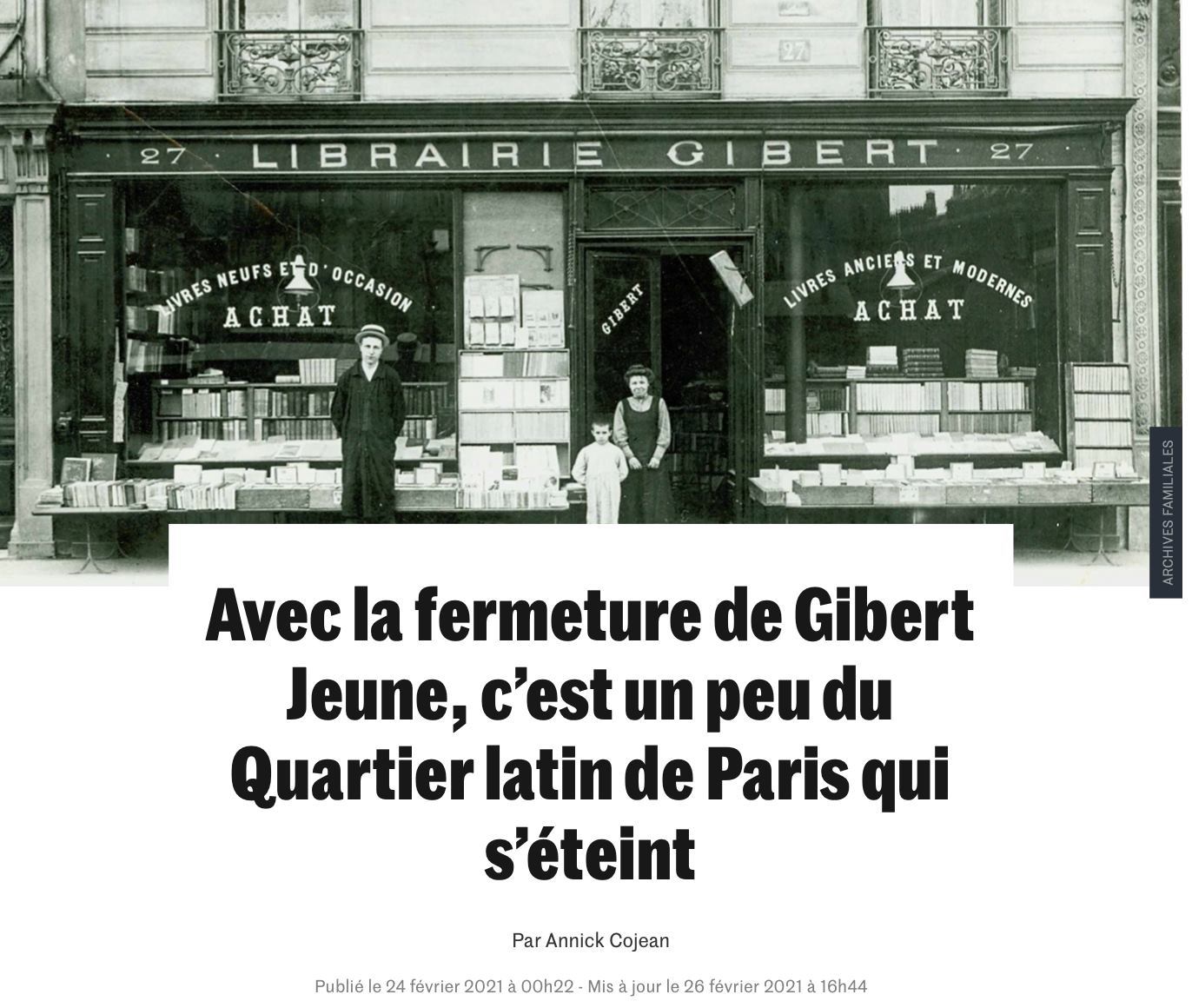

3月末で4店舗が閉店するパリの老舗書店ジベール・ジュンヌ。その歴史を記した書物はないので、ルモンド紙が長めの記事を設けている。

ジョゼフ・ジベール(1852年生)はフランス中南部にあるオートロアール県の農民の息子。読書家で野心的なジベールは34歳でパリに旅行したときに、書店開業の構想を抱く。フェリー改革で教育無償化が実施され、彼は本の提供が重要だと考えた。夫人と一日12時間、連日働き続けたおかげで、サンミシェル広場に3店舗にまで拡大。古本販売は好評で、月二回の冊子は読書家の間で話題に。

ジベール夫妻が没した後、1929年、二人の息子によって書店は分割。相続を巡るけんか別れではなく、別々の手法で経営を試みたかったから。こうして黄色いジベール・ジュンヌと青いジベール・ジョセフが誕生し現在に至る。この書店が英米式をまねて1934年に初めてセルフサーヴィス方式を導入。日本のジュンク堂のように、客が各階を廻遊してレジでまとめて精算する方式。はじめは常軌を逸したやり方に映った。

ジベール・ジョセフ書店は70年代、フランス初の多角化に着手。文房具、音楽やヴィデオの販売を展開。絶頂期には、新学期前、数万人の親子が本と文具を買い求め、数百人の販売員が接客したという。世界からの観光客はルーブルとデパートに、そしてジベール書店に立ち寄った。

今回のジベール・ジュンヌの閉店はカルチエラタンの書物文化にとって大きな悲しい変化。ジベール・ジョセフが残っているとはいえ、象徴的な書店の140年の歴史が途絶えたことになるだろう。

2.6

リヨン第三大学での博論審査に参加。丸山眞男の政治理論から今日の民主主義を論じたもの。フランスでの博論審査は初めての経験なので、体験談を記しておきたい。これまで聴衆としては何度も参加したけれど、審査員からの見え方は違うから。

審査依頼が来たのがひと月半前。2名は事前報告者となるが、気軽に引き受けて後悔した。報告書は諮問ひと月前までに出さなければならないと知ったから。2週間で全文を読んで、2頁とはいえ公式報告書を書くのはそれなりの作業。

報告書では、論文形式や方法論の妥当性も記される。参考文献やインデックスが適切だ、第一部は〜頁、第二部は〜頁・・・で全体的なバランスがいい、註は〜個あるので論証に十分、文章は学術的で読みやすい、誤字脱字が少ない、等。こうした形式の点検は日本の審査でもあっていい。

また、各部の要約をして、本博論が審査に値するかどうかを最後に表明。2名の事前報告で賛同されれば、口頭諮問が公式に設置。審査員は3-6名で、同大学と外部のメンバーで構成。今回は委員長+6名の大所帯。動物論のGonthier、丸山眞男訳者のJoly、中江兆民研究のDufoumentら。

応募者がまず20分で内容を説明。審査員はひとり15分づつ発表し、応募者から応答。15分は誰も守らず、タイムキープしていた当の審査員長が結局最後に一番長く話した。人文系の諮問は4時間ほどらしいが、今回も4時間続く。

無事に合格して博士号(哲学)。フランスでは哲学の博士号は年間200本ほど。大学の公募は10-15にすぎず(国立大学は70ほどなので)、「19世紀ドイツ哲学」のように細かく分野指定されるからかなり狭き門。ポスドクの道は日本よりも遙かに険しい(リヴィエールのマンガ『博論日記』花伝社を参照)。

1.25

都立大・教養科目「フランス語圏の文化」今年も終了。もっとも力を入れてる授業だが、今年も学生らの意欲的な参加によって多くを学んだ。最終回は大教室から無観客配信。コロナ禍の困難を象徴的な意味でキャンパスで、教室で締め括りたいから。オンデマンドの録画とは異なり、無観客だがリアルタイムで受講生の雰囲気が感じられ、無人の大教室だけど話しやすかった。授業前の選曲は、ワンオクのThe BeginningとLiSAのdawn。キャンパスでのいつの日かの始まりを願って。