「大学」をめぐって

高学歴ワーキングプア―大学院の現実

高学歴ワーキングプア―大学院の現実(2007.12.31)

近年、日本の格差社会構造の深刻化とともに、非正規雇用やフリーター、ワーキングプアの実態がようやく知られるようになってきた。こうした不安定な生活は大学院での研究・教育生活そのものであるが、その構造を解明するはじめての新書、水月昭道『高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院』(光文社新書、2007年)が発売され、1ヶ月で早くも5刷を重ねている。大学院生と教員にとっての必読書である。

事の発端は1991年に文部省が打ち出した大学院重点化政策である。それは2000年までに大学院生を2倍の20万人程度に拡大するという提言である。水月の論によれば、この提言は文科省と大学側の利害が一致したところで練られたものだ。つまり、日本社会が成長減退期に入り、少子化が加速する中で、学部だけでなく大学院にまで進学してもらうことで学生からの授業料収入などを確保するという秘策である。結果的に、大学院生数は91年の98,600人から2000年に20万人を突破し、2007年現在で262,100人に上る。

大学院生のなかでも、博士号を所得した後、定職を得られず、大学の教職ポストを待つ者は現在約12,000人いる。30歳を過ぎて就職口のないこうした余剰博士たちを、水月はあえて「ノラ(野良)博士」と呼ぶ。「ノラ博士」たちは、非常勤講師をしながら本業の研究・教育を継続させる。だが非常勤講師の給与は安く、週1コマの講義の報酬は月2-3万円であり、働いても食べられない(数コマかけもちしてやっと食べられる程度の)ワーキングプアの状態である。非常勤は社会保障がなく、単年度契約なので来春以降同じ仕事があるかどうかわからない。だから「ノラ博士」たちは、同時に、塾講師、予備校教師、肉体労働、コンビニ店員、ウエイトレス、あるいはパチプロなどをしながら生計を立てており、フリーター同然の生活をしている。

博士号を取得するまでに学生が大学に支払う授業料は巨額である。2007年度の学生納付金標準額で計算すると、大学院を5年(修士・博士)で終了するとしても、学部・大学院の入学金282,000円(×2回)、授業料535,800円(×9年)で、総額は5,386,200円になる。私立の場合、総額1,000万円以上納付することも珍しくはないだろう。これだけの納付金を払いながら、学生は博士号を取得すると、社会に放り出され野良となるのだ。

水月が指摘していない論点を加えるならば、「ノラ博士」たちはさらに、奨学金という多額の借金を背負っていることが多い。家庭の事情などから、大学生・院生は学生支援機構(旧・日本育英会)から奨学金給付を受けることが少なくない。第一種奨学金(無利子)の場合、国立・私立大学や自宅・自宅外通学といった区別によって異なるが、貸与総額(2007年度で計算)は大学学部4年間で216-307万円、修士課程2年間で211万円、博士課程3年間で439万円になる。仮に博士修了まですべて奨学金を所得した場合、総額で866-957万円にもなる。博士号取得後、少なからぬ「ノラ博士」たちはただちに社会的な立場を失い、この現実を背負い込だまま無職となるわけである。ほとんど自己破産にも似た、途方もないマイナス地点からの再出発である。

(本書では博士課程修了者のうち、「死亡・不詳の者」が9.2%という数字が挙げられている。この数値は、ネット上では「創作童話 博士が100人いる村」ですでにお馴染みである。たしかに、心身の病に陥ったり、引きこもりになる者は少なくはない。だが、この9.2%の数字の中には調査機関に所在を連絡していない者、連絡し忘れた者も含まれているだろうから、過度に読み取ってはならないだろう。)

このように大学院で大量に生産される博士号「難民」だが、こうした現状に対して、当然ながら、冷ややかな見解もあるだろう。「大学の教師になるのは昔から大変。骨身を削って努力しない者は教職に就けなくとも仕方がない。」「一般の会社員とはちがう自分だけの道を模索するという点で、大学院生はミュージシャンや芸術家と同じ。リスクの大きい人生の選択をしたわけだから、ある程度の自己責任はある。」「中小零細企業だって、この過剰な競争社会の中、自分で看板を背負って生計を立てている。彼らも日々、生き残るのに精一杯。大学院生だけが大変だというのは御門違い。いや、定職について社会の中で格闘していないのだから、まだまだ甘い」・・・等々。

たしかにどれも一理ある批判だと思う。しかし同時に、日本の国家政策の展望として考えると、大量の「ノラ博士」を放置する状況は好ましいものではない。博士1人を育成するために投入される国費は1億円から1億5000万円である。国民の血税が注ぎ込まれた博士号取得者が、社会の片隅でフリーターとして置き去りにされることは、社会の知的活力として大きなマイナスではないだろうか。ほとんど使用されない道路やダムが建設されることに対して公共事業批判が起こるように、大学院生の将来性に関しても、日本の社会設計という観点で活発な議論がなされるべきだろう。

こうした「ノラ博士」の現状に対して、水月が本書で提示する解決策は次の通りだ。

まず、博士号取得者の専門知識が高度な社会的サービスとして一般社会に還元されるようにすることである。例えば、就職の当てのない法務博士が障害者の係争支援に関わって、弁護士との仲介役を果たすこと。音楽科や芸術科を出た院生が、団塊世代の大量退職によって人手不足の小中高校などで専門教育者として配置されること、などである。理系であれば、中小企業やベンチャー企業などが即戦力としてポスドクを雇用することで、民間企業での活躍が見込まれるだろう。

次に、博士号取得者は最終的な就職先として塾講師や予備校教師を選ぶことがある。ただその場合、博士号取得者の処遇は経営者からしてみれば学部生のアルバイト講師とさほど変わりはない。博士号をもっていようがいまいが、ゼロからの再出発である。アメリカでは、アドミッション・オフィスなどの公的な機関に、博士号取得者が専門知識を有する者として雇用される場合がある。同じ教育産業に従事するにしても、博士たちの専門性を重視し、活かせるような官民の環境づくりはないものかと、水月は問題提起している。

そして、これは決定的な提案だが、大学教員への道を臨機応変に見切ることが重要である。「研究職しかない」と固執するのではなく、博士課程で習得した学識に誇りと自信をもったまま、社会の中で別の選択肢を探すのである。能力や技能が劣っていたから学問を諦めるというわけではない。少なくとも博士号は立派に取得した上での選択だからだ。また、大学院生数と教員空きポストの落差は圧倒的であるからだ(1名の教員公募に100名以上の応募者が殺到することは珍しくない)。さらに言えば、少子化の影響で定員割れを起こし、倒産する大学も出てきている。大学教員が安定した職であるという保証はなく、大学が閉校すれば無職に転落する可能性はある(弱小大学の現実と苦労に関しては、杉山幸丸『崖っぷち弱小大学物語』中公新書ラクレ、2004年を参照されたい )。そして、水月が指摘しているように(176-177頁)、研究ばかりしている大学院生は一般の社会人(誰?)と比べて社会不適格者であるというイメージは正しくない。大学院生は大学や研究室、学会などの人間関係においてさまざまなコミュニケーション・スキルを学ぶのであり、これは社会で仕事をしていく上でも役立つものだろう。

さらに私見では、何よりも授業料の問題がある。博士号を取得して職がない者は、引き続き同じ大学に籍を置く。社会的な身分としても、また、図書館や研究室などの研究設備を利用するためにも大学の所属が必要だからだ。そうなると、講義を受ける必要がないのに高額の授業料を払い続けるということになる。フリーターとしての給与の大部分は授業料に消えることだろう。こうしたノラ博士の社会的身分を保障するために、研究生などの枠をもうけて、授業料ではなく、施設使用料などの名目で年間数万円の負担で済むようにはできないだろうか。学生は学部から通算すると数百万の授業料をすでに支払い、母校に貢献しているわけだから、必要以上に追い金を請求することはない。彼らが不必要な出費を強いられることなく、実力を伸ばすための最低限の研究環境が整えられるべきだろう。たとえ就職が困難であろうとも、やる気がある研究者には機会をなるべく平等に与えるべきである。学術研究に心血を注ぐ者に対して、社会は可能な限り寛大であるべきだ。学ぶ行為を尊重できない社会に将来への活力は生まれない。

著者の水月自身、博士号を取得しながらも現在研究員にとどまっており、来春からの身分は未定だ。だが、水月は悲惨な博士たちの現状を取材し、報告しながらも、大学院生のたんなる恨み言を並べることはしない。大学院の諸制度が産み出す問題を客観的に分析しつつ、説得力ある論を展開している。そして、「ノラ博士」という境遇を見切って、しかもそうした過去を肯定しながら社会の中で立派に生きる人の実例を紹介するなどして、水月はあくまでも生きる希望を本書の通奏低音として響かせている。

博士号取得者の問題は、NHKクローズアップ現代(2007年7月3日)「にっぽんの“頭脳”はいかせるか―苦悩する博士たち」でも取り上げられた。ある理系研究者が自分の専門分野で世界一の研究成果を上げているにもかかわらず、定職に就けないという底知れぬ不条理な現状が報告されていた。また、本書の反響をもとに、東京新聞では特集が組まれ、大学院の問題点が紹介された(12月4日朝刊)。『週間読書人』(12月21日第2718号)の年末特集「2007年の収穫から」では、小宮正安(横浜国立大学)が「こうした現実を大学にいる者として真剣に受け止めずにどうする」と評している。また、吉田裕(一橋大学)は「多少不正確な記述がないわけもないが、誰よりも現状を黙認している大学教員自身が読むべきだろう」と記している。『図書新聞』(12月22日第2851号)の「07年下半期読書アンケート」では、古賀徹(九州大学)が「真の問題は、人生を豊かにするはずの文系学問が、逆に生を貧困化し、人間関係を砂漠化する乗り物にまで落ちぶれているところにある」と述べている。

「知識基盤社会」と表現されるように、21世紀の高度情報化社会においては、知識の蓄積・理解・活用が重要となる。情報サーヴィスが政治・経済・社会の発展の重要な鍵となり、そのために高等教育が果たす役割は甚大である。実際、OECD加盟国はこの10年間で国民1人当たりの高等教育予算を増額させており、増加していないのは日本と韓国だけである。例えば、旧・国立大学の運営費交付金は毎年1%の効率化係数をかけられて削減され、各大学に深刻な資金不足をもたらしている。高度な知的専門能力を習得し、学識の創造的活用を修練する大学院の充実、大学院生の社会的活用の改善は大学のみならず、日本社会の将来にとっての賭け金であるだろう。

2007年は日本の格差社会が限界に達し、不条理な現実に対して、非正規雇用やフリーターたちの自発的な運動が全国で開始された年だった。インディーズ系の労組、反貧困ネートワークなど、毎日を生き延びるためにフリーターたちが団結し、声を上げ始めている。大学院が再生産し続ける「高学歴ワーキングプア」の問題も、本書を口火として、ありとあらゆる大学関係者のあいだで議論が盛り上がることを期待しつつ、筆をとった次第である。

学問は、学ぶ者たちの人間関係を枯渇させる手段に堕してはならない。

人々の生きることへの信を萎えさせるとき、

学問はその根幹から絶え果てるだろう。

困難な現状に抗して、私たちはこれからも、学問を通じて、

共に現実を根底的に思考し、恥じることなく共に夢を語り合おう。

日本の大学の現在―競争による競争のための競争の減失?

日本の大学の現在―競争による競争のための競争の減失?(2008.02.15)

2004年に国立大学は法人化されたわけだが、2007年度は日本の大学制度にとって新たな節目となる年であった。

まず、2007年度には、国立大学法人を対象に、翌08年度から実施される中期目標の達成度の評価の準備が始まった。2004年、国立大学の法人化とともに、6年周期で実施される中期目標・中期計画の第一期(2004-2009年度)が設定されたわけだが、その実質的な評価が始まるのだ。中期目標・中期計画は5年度目に「大学評価・学位授与機関」(文部科学省が認定した5つの評価機関のうちのひとつ)によって評価されるが、その結果は今後の運営費交付金に反映される。

次に、世界に通用する卓越した研究教育拠点の形成を重点的に支援する「21世紀COEプログラム」(2001年-)の第一期(生命科学、化学・材料科学、情報・電気・電子、人文科学、学際・複合・新領域)が終了し、継続する形で今度は「グローバルCOEプログラム」が開始された。‘Center Of Excellence(卓越した拠点)’の形成を目指すCOEプログラムは、第三者評価に基づく競争原理によって、大学院レベルの人材育成と研究活動をさらに高度な水準で発展させようという事業である。人文系に限ると、21世紀COEは20件、グローバルCOEでは12件の拠点が採択され、より積極的な活動を展開している。私たち「共生のための国際哲学教育研究センター(UTCP)」もそのうちのひとつである。国立大学への交付金が削減されるなか、COEプログラムには毎年総額で350億円程度の予算が集中的に投下され、日本の大学の研究教育活動を牽引する先端的役割を期待される。21世紀COEが終了し、グローバルCOEへと引き継がれる2007年度は、それゆえ、この多額の資金投下の成果や目的が再検討されるべき時期である。

法人化によって国立大学は競争原理のなかに投じられたわけだが、つまり、この2007年度には、大学の評価がいよいよ具体的な形をとり始めたのである。教育や研究を評価し、学科や研究科を評価し、ひいては大学を評価するとはいったいいかなることなのか。さらに、学術教育研究の目標の達成度を交付金に反映させるとはいかなることなのか。たしかに、「大学ランキング」の類はかねてからジャーナリスティックな仕方でおこなわれてきたのだが、今度は、予算獲得をかけて大学は評価を競うわけである。今後、学問をめぐる競争の輪郭がよりいっそう明確になるだろう。

昨今の雑誌特集をとりあげると、岩波書店の『科学』誌(2007年5月号)は特集「《競争》にさらされる大学―法人化後の評価」を組んだ。40名ほどの寄稿者の口調はさまざまだが、一概に言えるのは、大学教員にとって、大学は法人化以後、必ずしも幸福な場所ではなくなった、ということだ。激増する書類作成業務、交付金の削減による大学運営の窮乏、評価と競争の圧力、理工系的な実学偏重の増大、時間をかける人材育成機能の衰退、新自由主義と連動した企業統治(governance)の論理の浸透……など。誌面からは、大学教員や研究者たちの徒労感がひしひしと伝わってくる。

また、『中央公論』(2008年2月号)では特集「崖っぷち、日本の大学」と題され、学力低下や大学倒産の危機という終末論的な視点から大学の現状が論じられている。

そして、『週刊 東洋経済』(2007年10月13日)では特集「本当に強い大学」が組まれ、大学ランキングも併載された。なかでも目を引いたのは科学研究費補助金の問題を指摘する竹内淳氏(早稲田大学先進理工学部教授)の文章である。竹内氏はかねてから科研費の不平等性を指摘し続けてきた方で、すでに自身のHP上で問題点を的確にまとめている。

科学研究費補助金は日本学術振興会によって実施される公的な研究助成費のことである。個人ないしは共同での独創的・先駆的な研究を助成する「学術科学研究費」、業績の公刊やデータベース化のための「研究成果公開促進費」といった種別がある。毎年、科研費の予算は増額されており、2007年度は1,913億円が投じられている。

(逆に、法人化以後、国立大学の運営費交付金は毎年1%ずつ削減されており、交付金だけで人件費を充当することができない大学がほとんどである。大学は自助努力で「競争的研究資金」を獲得して、運営の資金をも確保しなければならない。それは、いわば「基本給」が削減され、足りない部分は「歩合制」となり、同じ仲間との競争のなかで「能力のある者」が高い報酬を獲得できるというドラスティックな仕組みである。「競争」といっても、一定の生存が保障された上での競争ではなく、まさにお互いの生存を賭けた競争である。)

さて、竹内氏の問いは、大学での教育研究活動に競争原理を導入するのはよいがそのルールは果たして公正なのか、という至極基本的な問いである。

竹内氏はアメリカの事例と比較しながら、日本の競争原理の問題の所在を解明する。まず、現在の競争的施策では、旧帝大を中心とする8校程度の大学に資金が集中し、研究費の極端な寡占化が生じている。一部の大学に手厚く資金を投下しても日本の大学全体の活力は失われてしまう。中堅以下の大学にもやや均等に資金を配分する必要がある。

また、研究の評価が実績主義に基づいているため、新規の研究や斬新な発想が評価されにくい。そのため、ある研究が科研費を取り、業績を積み重ね、その業績をもとにさらに同じ研究が科研費をとるという雪だるま式の再生産が続く。それは「原始的な資本主義」に等しく、研究資金の少数校への寡占化が容易に起こる。

そして、そもそも科研費は国立大学と私立大学では不平等に配分される。国立大と私立大で科研費の申請件数は2.3倍だが、その配分額の比は5.6倍である。私立大の潜在的活力を活かしてこそ、日本の大学全体の活力は高まる。ハーヴァード大学やスタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学などの一流私立大学の活躍にアメリカの多額の公的資金が活用されていることをみれば、このことは明らかであろう。「しかし、国立大は私立大と比べてやはり優れているから…」という物言いの前に、その優劣を固定化する公的研究費の配分構造を精査する必要があるだろう。

竹内氏の明快な表現によれば、つまり、日本の現状では、「競争的施策」と銘打っていながら競争は終わってしまう。旧帝大と他(地方)大学、国立大と私立大の格差的配分を是正し、科研費の審査制度の多様性を確保しなければ、日本の大学全体の活力は長続きしないのではないか、という竹内氏の主張は妥当なものだろう。

学ぶこと、祈ること、信じること―ワークショップ水月昭道「高学歴ワーキングプア」

学ぶこと、祈ること、信じること―ワークショップ水月昭道「高学歴ワーキングプア」 (2008.03.17)

3月17日、水月昭道氏(立命館大学衣笠総合研究機構研究員、浄土真宗本願寺派僧侶)を招いて、ワークショップ「高学歴ワーキングプア―人文系大学院の未来」が開催された(司会:西山雄二)。

いつものUTCPイベントと比べると、学部1年生から院生、非常勤講師、そして教員や一般市民まで幅広い層の聴衆が集まった。深刻な論題だったが、水月氏のユーモア溢れる絶妙な語り口に引き込まれて、あっという間に時間が過ぎた。

水月氏の新書『高学歴ワーキングプア』(光文社新書)は、発売から半年の現在、すでに8刷、7万部を超えた。まず、彼は執筆の背景、若手研究者を取り巻く現実、いま語られている問題について語った。この新書で指摘されている大学院の現実に関しては、すでに過去のブログに詳しく記したので繰り返さないでおこう。この日、水月氏がとくに強調した点だけいくつか書きとめておく。

若手研究者(とりわけ、現在1万6千人以上の余剰博士たち)をめぐって、その「質の問題」がしばしば指摘される。つまり、「現在、大学院生は量が激増したのだから、質も落ちている。だから、ほとんどの者が就職できなくて当たり前」という論理である。だが、水月氏によればそれは「ウソだらけ」の説明だ。単純に考えて、量が増えれば競争は激化し、質もまた向上しているはずだからだ。かつてと比べて優秀な人材が不安定な身分の「野良博士」として放置されているのだ。

また、水月氏は若手研究者のいわゆる自己責任論を慎重な仕方で斥ける。一般の若年フリーターと同じく、「博士号をとって仕事がないといっても、好きで大学に残ったのだから自己責任」という見解は広く浸透している。しかし、博士進学者は本当にフェアで適切な情報を与えられているのか。十分な情報が与えられて選択したならば、自己責任と言えるかもしれないが、そうなってはいないのではないか。なるほど、世間は院生の自己責任云々を批判してもよいかもしれない。だが、少なくとも、人文系の研究者は自己責任論を語ってはならない、それを言っては人文学そのものの価値が損なわれはしないか、と水月氏は言う。まずは、自己責任論を抑制することから出発しないと、大学院の問題解決の糸口は見えないのである。

そして、とくに大学教員が口に出す表現だが、「昔から大学への就職は難しいから仕方ない」という説明がある。たしかに昔も大学院生は研究職ポストを勝ち取ることは大変だっただろうが、しかし、問題なのは今と昔の量的な違いである。大学院生は20年前に7万人だったが、現在は26万人もいる。しかも、少子化によって市場は縮小する傾向にある。この圧倒的な量の違いを認識し、問わなければならないのだ。

これまで大学院では研究職への道という単線型がよしとされてきた。しかし、大多数の博士学生が大学教授職で就職できない現在、この人生モデルを複線化する必要がある。つまり、多様なスキルを開発することで、いろんな自分をみつけることが重要である。また、大学院の側も、複数の人生経路を提供できるような能力開発の場となるべきだ。水月氏によれば、大学院生にとってまず大切なのは、「学問をすることと飯を食うこととは本来、別」だと自覚しつつ、「自分の身は自分で守ること」である。仏教風に言えば、「聖の世界」と「俗の世界」は別、というわけだ。水月氏の年来の研究主題は「子どもの道草」であるが、彼は単線型の大学院モデルに対して、まさに「道草」をも含めた複線型の人生を提唱するのである。

ところが、大学院の現状はどうか。民間企業と比較した場合、人材育成という点できわめて劣悪である。民間の場合、雇用した人の能力を最大限に活かす環境整備をし、世界を相手にともに戦う仲間として社員を遇することは基本である。しかし、大学院では学生が自分のところの人材という意識はない。むしろ院生はあくまでも「子供」扱いのままで、しかも「子供」からお金(授業料)をとっている。教師は論文を書けとは言うが、論文指導のサポートはさほどしない。「大学はだまっていても人が入り、ほっておいたら邪魔者は勝手に消えてくれる」場所なのである。

さらに、水月氏は自らの学問観を披露した。人文学によって、「生きるということにたいして、必死で考えることができる。そのための、さまざまな経験をすることもできる」。とはいえ、「今なにをすべきかという問いをつねに持ち続けなければならない、そのしんどさ」はある。「どんなに注意を払っても、失敗を経験するのが私たち人間である。どれほど生きたいと願っても、いつかは死なねばならない」。「そのような人間の不自由さを自覚したうえで、どのように生きねばならないのか、と問い続けること」が人文系学問の使命である。「迷った時期もあったけど、人文系でよかった」と率直に告白する水月氏の表情は印象的だった。

水月は最後に、「自分が今もえていること」について語った。それは筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者同士のネットワークづくりである。ALSとは重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患である。有効な治療法はいまだなく、呼吸器を装着する等の措置がもしとられなければ、多くの患者が発症後3年から5年で呼吸筋麻痺により死に至るという難病だ。ALS患者はかろうじて動かせる指先のわずかな動きや頬の筋肉、瞼の反応を電子信号化してパソコンに入力することで、かなりの時間をかけて文字を書く。水月はそうしたALS患者の現実に対して学問の力で何ができるのか、こうした現実をどのように考え、社会へと回答を寄せるのか、と最後に聴衆に問うた。

質疑の時間にはさまざまな議論が提起された。

「水月氏は大学院生の人生の複数化を主張するが、それは諸刃の剣ではないか。大学院個人の生き方を説くだけなら、むしろ文科省の大学院重点化政策を支持することになりはしないか。社会正義の観点から大学院制度の改革もまた提起しなければならないのではないか。」

「大学院生の人生の複数化は学生だけでなく、教員にとっても重要な課題。これまでの大学教員は人生の選択肢を研究職以外に知らない。だから、教員は学生に複数の職の可能性を助言する術をもたないまま教育をおこなう。その場合の指標は、この学生は学者になれるのかどうかという単線的なものしかない。」

「ともかく、水月氏の著作を出発点として、大学院の現状を社会に発信することが重要。」

「自己責任とはいえ、モラトリアム的に大学院に進学する若者も多いのではないか。論文を書いたり学会で発表したりして、社会的な責任を果たしているのだろうか。大学院生の自己責任というのは半分は当たっているのではないか。」

「大学院で研究しながら生活の糧を得るための手段を考える、と言われたけれど、では逆に、仕事をしながら学問をすることもできるのではないか。大学院に残って研究することのメリットは何か。」

「大学院重点化政策が失敗だと議論されているが、とくに教員の方にはそう言ってほしくない。私としては大賛成だ。なぜなら、機会が増えて、自分は大学院で好きな研究を続けることができたから。」

「大学院の個別的な問題も一般的な社会状況において、経済問題として考えなければならない。大学院生だけが悲惨なのではなく、格差構造が強化されるこの日本社会全体において、若者一般が非正規雇用として苦しい状況にある。」

ときおり、学ぶことと祈ることが類い稀な仕方で共存する学者に出会って、はっとすることがある。子どもの道草の実態と本質、高学歴ワーキングプアの問題、ALS患者のネットワーク構築に取り組む水月氏の姿を見て、彼はまさに学ぶ人であると同時に祈る人だと感じた。実際、彼は自らを「僧侶」ではなく「念仏者」と呼称する。「僧侶」という言葉には教師然とした響きがあるので、祈りをささげる「念仏者」の方が好きだという。教える立場が回避されつつ、生を学ぶ行為と生を祈る仕草が水月氏のなかで無理のない仕方で交錯しているように思われた。

私が思うに、高学歴ワーキングプアにとってもっとも切実な問いは「信じる」ということだ。苦しい研究生活のなかで、彼/彼女らには、自分を信じること、学問を信じ続けることが試されるからだ。私は最後にこの念仏者に、「学問において、信じることとは何か。私たちは何を信じることを許されているのか」、と問うてみた。

「私自身、この先どうなるのか、分かりません。実際、この4月からの身分(立命館大学で研究員として継続雇用)が確定したのは少し前のことでした。私は道が開けるだろうなどとは考えていないんです。私に何かやるべきことがあれば、どこかに縁が降りてくるだろう、と信じているだけです。学問の道で縁がなければ、また別の場所にきっと別の縁があるのだろう、と。縁をひたすら信じること、それは道が開けることとは違うんです。縁のなかに含まれる自分の使命にしたがうだけです。」

大学の夜 「条件なき大学」@早稲田大学生協

大学の夜 「条件なき大学」@早稲田大学生協(2008.05.23)

5月22日、早稲田大学生協ブックセンターで「大学の夜:条件なき大学」が開催され、岡山茂(早稲田大学教授)、藤本一勇(同)、西山雄二(UTCP)が登壇した。閉店後の書籍部が会場となって議論が交わされる異例の連続イベントである。

デリダ『条件なき大学』をめぐって、まず、西山雄二が基調報告をおこない、デリダと教育の問題設定、『条件なき大学』の構成(大学および人文学とグローバル資本主義)と趣旨の説明、信仰告白と大学論の関係について述べた。

続いて、岡山茂がこの著作の意義についてコメントし、大学においては「宗教的な知」「科学的な知」という「知の真昼」に対して、「イマジネールな知」という「非知の闇夜」が存在するという視座を提示した。最後に、藤本一勇はデリダに師事した経験にもとづいて、この哲学者の講義の演劇性について回顧的に語った。

議論の詳述は省略して、この連続イベント「大学の夜」の意義について是非とも記しておきたい。

2007年秋から開始され今回で5回目となるこの催事だが、閉店後の早稲田大学生協ブックセンターが会場となる。書店の一角にある喫茶コーナーでのトークイベントならジュンク堂書店などですでに実施されていることだが、この催事はパイプ椅子を並べてまさに書棚の片隅でおこなわれる点がきわめて特徴的だ。地下一階にある店内の照明はすべて落とされ、卓上ランプと映写機の灯光が話者を仄かに照らし出し、ライブハウスのようなアングラ的雰囲気である。大学の昼の営みが終わり、夜の帳が下りた後、地下の書店、書棚の狭間の薄暗い場で言葉が紡ぎ出される、という舞台設定である。

担当者・永田淳氏によると、この催事「大学の夜」はデリダの『条件なき大学』に着想を得て企画されたという。それはつまり、議論や発言のための無条件的な場を大学空間の隙間に創造する実験である。筆者(西山)は基調報告で、「なぜ大学という場が必要なのか、なぜ書店という場が必要なのか」と問い、「見知らぬ誰かと共に自分たちが生きている時代につかまれるための場」として大学や書店が必要不可欠だと答えた。このささやかな催事は、そうした大学や書店の根拠律を参加者が共有することのできる貴重な試みと言えるだろう。

条件なき大学は、当の無条件性が告げられうるいたるところで生じ=場をもち、自らの場を求めるのです。この無条件性が、おそらく、(自らの)思考をうながすところならどこにでも。ときには、おそらく、「条件」という論理や語彙を超えたところにさえ。―ジャック・デリダ『条件なき大学』

この夜は学生のみならず、研究者、他大学の生協書籍部職員、出版関係者ら35名が集い、静かな熱気が感じられた。こうした稀有な催事を果敢に実施されている早稲田大学生協ブックセンター店長・射場氏と担当者・永田淳氏に敬意を表すると同時に、来場された方々に感謝する次第である。

参議院議員・広田一氏来訪―高学歴ワーキングプア支援対策の拡充のために

参議院議員・広田一氏来訪―高学歴ワーキングプア支援対策の拡充のために(2009.01.15)

参議院議員(民主党)・広田一氏がUTCPを来訪され、西山雄二が応対した。来週から補正予算案が参議院で審議されるのだが、若年研究者の正規就業支援事業費に関するヒアリング調査のためである。

平成20年度補正予算第2号追加案は、選挙向けのバラマキにすぎないと評判の悪い「定額給付金」約2兆円を含めて、総額4兆7千億円が予定されている。その中で「非正規労働者雇用安定対策費」として「若年研究人材の正規就業支援事業費」が約10億円盛り込まれている。これは、独立行政法人・産業技術総合研究所(経済産業省管轄)が、博士号および学士・修士号をもつ若手研究者を、同研究所と企業との共同研究などに活用することで、正規就業に結びつく将来的な取り組みを促すものである。総額10億円を投じて、例えば、無職の博士号取得者を200名救済して、ひとり500万円を給付することで彼ら/彼女らの正規就職が確保される道を開くという方法が考えられるだろう。

広田氏とは今回の施策の具体的な検討だけでなく、大学院の実態、学術研究の将来的な展望、効果的な政策などについて語り合った。

大学院重点化によって、大学院生の数は20年前の7万人から、約26万人と約4倍もに増加している。文科省と大学側の利害が一致して執行されたこの制度変革に対して、誰ががどのような責任をとり、どのような施策を実施するのかが問われている。「自分が行きたくて大学院まで行ったのだから、就職できなくて路頭に迷っても、自業自得。自己責任でしょう」と冷淡に単純化することもできるかもしれない。だが、博士1人を育成するために投入される国費は1億円から1億5000万円である。国民の血税が注ぎ込まれた博士号取得者が、社会の片隅でフリーターとして置き去りにされることは、社会の知的活力として大きなマイナスである。高度な専門的技能をもつ彼ら/彼女らが社会のなかで積極的な役割を果たすことが望ましい。

だから、「なぜ博士号取得者を税金で救済しなければならないのか」という見解をまずは変える必要があるだろう。高学歴ワーキングプアを支援することは、生活保護のように個人を救済することを意味するだけではない。それは、日本の学術研究の構造全体を支援し活性化することにつながるのだ。諸個人の救済の妥当性ではなく、日本の学術の将来的な展望をどのように描くのかが問われている。

芸術やスポーツの世界と同じく、学術研究の世界もまた、将来を夢見て下積みを重ねる多くの若手の情熱と労苦によって支えられている。授業を受ける学部学生と大学運営に携わる正規教員のあいだで大学院生は研究や教育の面で重要な役割を果たす。若手研究者全員が大学のポストを得られることを目標にとは言わぬまでも、ある程度の期間、若手が安定した研究生活を送ることのできる施策が望ましい。

だから、若手研究者の支援事業において重要なことは、目標を二重に設定し、二重の意味で「責任」概念を考えることである。国民の貴重な税金を使った施策である以上、当然ながら、数値目標を設定し、その結果を広く説明する責任が必要となる。具体的に何名の若手が就職できたのか、企業側に院生の好印象を与えることに成功したか、など具体的な成果が必要である。しかし、個別の成果とは別に、その成果がいかに低調なものであっても、日本の学術研究全体を底支えするという大局的な視点もまた大切である。短期的な視点で目に見える成果を要求するのではなく、この困難な時代のなかで、学術研究はいかなる希望を紡ぎ出すのか、といった問いに応答するために学術支援を実施する必要があるだろう。

若手研究者の支援事業においては、それゆえ、諸個人の結果に基づく説明責任(accountability)と学術の将来に対する応答責任(responsibility)という二重の目標と責任を考慮しつつ、長期的な視野で支援を継続させることが理想的である。

高学歴ワーキングプアの現状を理解しようと大学の現場に足を運んでいただき、積極的に対話をしていただいた広田議員には心より感謝申し上げます。

再び見い出された大学の記憶──欧州連合エラスムス・ムンドゥス「Euro Philosophy」開催中

再び見い出された大学の記憶──欧州連合エラスムス・ムンドゥス「Euro Philosophy」開催中(2009.04.06)

「どこの大学から来たんですか?」「学部はフランスのポワティエ大学で、大学院に入ってからはプラハのカレル大学、ベルギーのルーヴァン大学、今月は日本の法政大学で、最後はフランスのトゥールーズ大学で修士論文を提出する予定です」──欧州連合エラスムス・ムンドゥスに参加する学生の答えだ。

この4月の一ヶ月間、欧州連合エラスムス・ムンドゥスの哲学部門「ユーロ・フィロソフィー」が法政大学で開始され、関連イベントが東京と大阪で実施されている(2008-09年度法政大学プログラムと関連イベントの概要は本ブログ末尾に掲載)。エラスムス・ムンドゥスとは、ヨーロッパの大学間短期留学・単位互換制度を世界規模に拡大しようとする試みである。これまでは学部段階の制度だったが、新たに修士課程が2007年度から創設された。

(フローランス・ケメックス氏の講義)

「ユーロ・フィロソフィー」では、毎年、非ヨーロッパ圏も含めて25名ほどが選出され、年間2万1千ユーロ(150円換算で315万円)相当の奨学金を得ながら、二年間で仏・独などの三つの大学で研究教育活動をおこなう。フランス語とドイツ語の習得が義務づけられており、主たる必修科目は「カントからニーチェに至るまでの近代ドイツ哲学」「ビランからドゥルーズに至るまでのフランスの現代哲学」「独仏の現象学」。年度初めにベルギーのリュクサンブール大学で、毎年一回パリの高等師範学校でプログラム参加学生全員が欧州各地から集い、集中講義が実施される。また、ヨーロッパの参加学生は、非欧州圏の提携大学、つまり、アメリカのメンフィス大学、ブラジルのサンパウロ大学、日本の法政大学のいずれかでこのプログラムを短期間受講しなければならない(今回、日本には5名の学生が滞在している)。

このように欧州連合という政治的枠組みを確固たる背景として、国境を越えて、各々の大学において、回遊的な知性にもとづく研究教育活動が促進されているわけである。たんなる大学間の個人的な留学ではなく、個々人の研究教育活動の移動が制度化されている点で画期的な試みである。しかし、大学の記憶をたどり直してみると、こうした知の越境的運動は中世ヨーロッパの大学の特徴をなしていたと言える。

12世紀に教師の同業組合から生まれた大学(universitasは「組合・結社」の意味)は専用の建物を所有せず、教会や修道院のなかで授業がおこなわれた。少数の大学都市にはアルプスの峠道を越えて学生たちが集い、また彼ら遊歴学僧(ゴリアルディ)たちは優れた教師のところへ自由に転学した。実際、神学、法学、医学、人文学という4学部と並行して、大学では国民部(nations)が有力な自治組織として機能していたのは、各地方から大学都市に集ってきた移動する学生たちの生活を支援するためだった。例えば、フランス(現在のパリ周辺を含意)、ピカルディ、ノルマンディ、イングランドといった国民部が組織されていたのだった。

また、少なくとも15世紀になるまで、教師と学徒の群れそのものが引っ越しを厭わなかった。大学団は世俗的権力の事情によって拠点の移動を余儀なくされることもあれば、また逆に、当地の権力に抵抗して自主的に移動を敢行することもあった。例えば、13世紀半ばに聖俗権力との対立からパリの大学団が講義を停止し、トゥールーズとケンブリッジへと移動した事件は中世大学史上で最大の引っ越しである。

大学はキャンパスという閉域のなかで動かない「象牙の塔」ではなく、逆に固有の場所とは結びつかず、つねに移動する運動体だった。ヨーロッパのさまざまな知性が集合し流動し、大学はつねに旅の途上にあった──今回のエラスムス・ムンドゥスはこうした大学の原光景を強く思い起こさせるものである。

この野心的な試みを、現在、私たちはいかに評価するべきだろうか。画期的とはいえ、少数エリート主義を促進するだけで、高等教育の民主化・大衆化とは逆行する試みだと批判する向きもあるだろう。しかし、政治的・経済的なグローバル化が世界の画一化を押し進めるのだとすれば、それとは別の仕方でコスモポリタニズムを発明することができるのは、ともすれば、こうした知性の積極的な移動によってではないだろうか。そして、欧州連合とは異なる歴史的文脈をもつこの東アジアにおいて、制度と運動の狭間で大学という存在をいかに想像することができるのだろうか。

今回のエラスムス・ムンドゥス「ユーロ・フィロソフィー」の講義および関連イベントは、他大学の大学院生や、さらには一般聴講者が自由に参加することが歓迎されている。哲学のヨーロッパの現場と日本の現場とが広く交わるこの絶好の機会に、できるだけ多くの方が参加されることを期待したい。

他者の耳をもつ哲学―エラスムス・ムンドゥス×UTCP

他者の耳をもつ哲学―エラスムス・ムンドゥス×UTCP(2009.04.24)

昨日4月23日、欧州連合エラスムス・ムンドゥス「ユーロ・フィロソフィー」の一環としてエティエンヌ・バンブネ氏の講演「メルロ=ポンティにおける自然と人間」がUTCPで実施された。講演の報告は後日掲載することにして、画期的なエラスムス・ムンドゥスに関する感想をさしあたり記しておく。

嬉しいことに、今回のUTCP講演には、エラスムス・ムンドゥスに参加しているヨーロッパの教師3名と学生5名も足を運んでくれた。一ヶ月間継続される集中講義の終盤で疲れているであろうにもかかわらず、駒場キャンパスにまで来て下さり、活発な討論を繰り広げていただいたことには感謝する次第である。講演会はフランス語のため少人数(とはいえ25名程度)で実施されたものの、ヨーロッパ勢と日本勢が入り混じった空間は何処と特定しがたい知的空間を醸成していたように思えた。

エラスムス・ムンドゥス「ユーロ・フィロソフィー」はフランス・ドイツの哲学を核として2年間のプログラムが組まれており、選抜された少数の修士課程の学生がヨーロッパの内外の提携大学で講義を受講する。こうしたエリート主義的とも言える試みを揶揄してこう裁断する向きもあるだろう――これは所詮、フランス・ドイツの哲学の覇権の伸長のために実施される西欧中心主義的な企画にすぎない。日本やアメリカのような西欧圏外の大学で開催することで、フランス・ドイツの哲学を延命させ、保身的な身振りで輸出しているのだ、と。

だがしかし、エラスムス・ムンドゥスに若干参加した限りでの私の感想は逆である。私が目の当たりにしたのは、むしろ、フランス・ドイツの哲学が己を他者へと果敢に曝け出している姿である。しかも、個々人の私的交流や一回限りの国際会議という形ではなく、研究教育という持続的な大学間制度としてこれを実施している点が画期的である。

哲学こそが諸学問の王であると公言できる時代は過ぎ去り、いま、哲学の使命や課題が存在論的に問われている。哲学が「知を愛する」というある種不定形な営みであるならば、今日、その使命とはさまざまな学問、さまざまな文化、さまざまな人々に耳を傾けることであるだろう。哲学を通じて他者の声を聞きとる耳を涵養すると同時に、自らの耳を他者の耳へと変容させることが重要だろう。エラスムス・ムンドゥスは、他者の耳に曝され、他者の耳を形成することで、哲学が有する本質的な開放性を将来的な制度として十全に肯定する試みであるようにみえる。

ある外国人が私たちの国の大学制度のことを知ろうと思ったならば、彼はまず、力を込めて、「あなたのところでは、学生は大学とどのように関係しているのですか?」と尋ねるだろう。私たちは「耳を通して、聴講者としてです」と答える。外国人は驚く。「耳を通してだけですか?」と彼は再び尋ねる。「耳を通じてだけなのです」と私たちは再び答える。――ニーチェ『私たちの教育施設の将来について』

「脳カフェ」の試み——人文学にとって現場とは何か

「脳カフェ」の試み——人文学にとって現場とは何か(2009.08.02)

脳科学の知見を社会に開放し、自由に議論できる場を設けようと、本年4月から「脳カフェ」が開始され、すでに3回を数えている。発起人であるUTCP研究員の中尾麻伊香さんに「脳カフェ」の成果と可能性をうかがった。

科学の専門的知識を社会のなかで議論する場として、すでに「サイエンス・カフェ」が各地で試みられている。また、哲学思想系の「哲学カフェ」も草の根的に実施されている。一見、「脳カフェ」という命名は、「脳科学」という特定の専門分野に対象を限定しているかのように聞こえる。しかし、中尾さんが目指すのは、逆に、脳科学を中心とするカフェを開催することで、「サイエンス」と「哲学」を、つまり、知の実証性と思弁性を架橋する地点(例えば、脳神経倫理など)を幅広く開くことである。

「脳カフェ」では、大学の教室やセミナー室とは異なる場所で、飲食しながら気軽に議論できる場づくりが重視される。これまでの3回では、場所や状況を変えながら、「脳科学を議論するための現場をいかにしてつくり出せばよいのか」が模索されてきたし、今後も試行錯誤されることだろう。

[第1回@初年次活動センター]

第1回目「しなやかな脳、柔軟な社会」は初年次活動センターで実施され、45名ほどが集まった。狭い部屋だったので、独特の親密感のなかで議論が交わされた。第2回目「記憶を取り戻す!? 食べて治す認知症」は、学内の軽食レストラン「イタリアン・トマト」で実施され、30名ほどが集った。実際のカフェでたしかにおこなわれたわけだが、しかし、プロジェクターやマイクを準備することで、逆説的にも、カフェが教室化してしまうという逆効果も生じたようだ。実は「本物のカフェ」がそのままで「公共的なカフェ」であるわけではなく、そこで知的交流を成立させるためには適切な工夫が必要なのである。

[第2回@イタリアントマト]

第3回目「道徳って何?―脳科学が明らかにする道徳的認知のメカニズム」は、18号館4階の多目的オープン・スペースで実施され、40名ほどが参加した。たしかにこのスペースはセミナー室の一角にあって、一般の人間がふらっと立ち寄るような場所にはないので、クローズドな雰囲気だった。しかし、机と椅子を自由に配置することで、リラックスした議論のできる空間設営に成功した。

[第3回@18号館4階オープン・スペース]

こうした現場づくりには数々の工夫が凝らされている——マイクを使用すると発言者の特権性が生まれてしまうので、地声で誰もが好きな時に発言できるようにすること。それゆえ、マイクなしで声が届くような小さな空間を用意し、場の一体感が損なわれないようにすること。大学院生が特権的な司会ではなく、ファシリテーター(促進者)として運営・進行を務めることで、院生各人の参加意識を向上させ、現場経験を豊かにしてもらうこと。「知識のある専門家」と「一般の非専門家」という非対称的な二分法ではなく、「すべての人が何らかの専門家である」という前提で相互的な知的対話を重視すること。それゆえ、専門家に「先生」として噛み砕いた話をしてもらうのではなく、各人の立場から気軽に議論できる場づくりを心掛けること。これまでは大学内の施設でカフェを臨時につくってきたけれども、今後は街中のカフェで実施してみること……等々。

「脳カフェ」の試みにおいては、「カフェ」という場の規定性を前面に出すことで、従来のセミナーや講演会のスタイルとは異なる知の公共性が目指される。しかし、そもそも、日本において「カフェ」とは何だろうか。

17世紀半ば以来、イギリスではコーヒーハウスが、フランスではカフェが人々に自由な交流と談話の機会を与えた。クラブやサロンが同じ階級の閉鎖的な空間であるのに対して、コーヒーハウスやカフェでは安価な値段で身分の異なる人々が言葉を交わした。世論を形成する「私設議会」ともなったコーヒーハウスは謀略とデマの危険な温床であるとされ、17世紀にはイギリス政府がコーヒーハウスを閉鎖したこともあった。コーヒーハウスやカフェがもたらした市民的公共性は、ときに過激な政治談議を許容し市民革命の源泉となり、文人や芸術家の交流を促して新たな文化を生み出す力となったのだった(スティーヴ・ブラッドショー『カフェの文化史』、臼井隆一郎『コーヒーが廻り世界史が廻る』など参照)。

〔1868年創業のウィーンの老舗「カフェ・ツェントラル(Café Central)」。高い天井と壮美な円柱がベル・エポックの雰囲気を伝える印象的なカフェ。フロイト、ホフマンスタール、シュニッツラー、クリムト、シーレ、トロツキーなど、作家、詩人、画家、思想家、革命家たちの知的故郷。亡命したトロツキーはこのカフェでオーストリアの社会主義者たちと交流しており、革命はこのカフェから着火されたとさえ言われている。〕

〔1885年創業のパリのカフェ「レ・ドゥ・マゴ(Les Deux Magots)」。ヴェルレーヌ、ランボー、マラルメが利用し、ピカソ、ヘミングウェイ、サルトルやボーヴォワールらが交流した伝説的なカフェ。シュルレアリズムと実存主義の興隆を促進した文化的な磁場であり、1933年には「レ・ドゥ・マゴ文学賞」も設立しているほど。〕

歴史的にみて、ヨーロッパのように、文士や芸術家が集い、談論風発する公共空間として現在の日本のカフェが機能しているだろうか。むしろ居酒屋において、あるいは、鍋料理を囲むことで、真摯な内容にしろ取りとめのない内容にしろ、議論が円滑に交わされるのではないだろうか。そして、そうした自由な議論の場と大学のアカデミズムの場はいかなる関係にあるのだろうか。ただたんに「飲食できるから自由で気軽」というわけではないだろう。

「大学を社会に開く」「アカデミズムの成果を一般の人々に還元する」「専門的な知識を人々に伝達する」——大学と社会、アカデミズムと在野、専門と非専門といった区別を前提として議論するだけでなく、さらに重要なことは、両者のあいだを結ぶ交渉の場をいかに構想し実践するのか、である。(取材協力:中澤栄輔)

大学の未来像 ― 行政刷新会議「事業仕分け」

大学の未来像 ― 行政刷新会議「事業仕分け」(2009.11.26)

11月第4週目、行政刷新会議によって2010年度予算概算要求の無駄を洗い出す「事業仕分け」は後半に入った。11月25日は文部科学省の担当事業を対象とする「仕分け」がおこなわれた。筆者が傍聴した二つの事業の仕分けについて私的な報告を記しておきたい。

国立大学は2004年に独立行政法人化され、各大学の自主性・自律性が重視される制度へと大変革されたが、その後も、デュアル・サポートとして基盤経費と競争的資金が国立大学に配分されている。基盤経費とは「国立大学運営費交付金」であり、各独立行政法人は授業料徴収や付属病院収入などと合わせて、これを人件費や物件費などの必要な運営費に充てる。他方、競争的資金は「科学研究費補助金」や「グローバルCOEプログラム」などで、計画の内容や将来性を公募で競争した後で獲得できる資金である。25日の仕分けでは、「国立大学運営費交付金」と「グローバルCOEプログラム」などが対象となったが、いわば、国立大学の生活費と特別手当(ボーナス)のあり方をどうするのかが議論されたわけである。

事業番号3-51 国立大学運営費交付金

国立大学運営費交付金(要求額1兆1700億円)に関する論点は以下の通り。

1)国立大学の困難と将来

2004年の独法化以後、運営費交付金は毎年1%ずつ削減されており、国立大学の運営を困難な状況に追いやっている。現在まで720億円が削減されたが、これは地方の総合大学の年間予算5-6校分に当たる数値である。他方で、競争的資金や外部資金の獲得によって、収入をさらに確保・増加している学科や大学もある。この二重の趨勢の狭間で、当然ながら、競争に不利な学問領域や大学がもっとも困難を強いられることになり、とりわけ、人文社会学系の教員数の減少、地方大学の衰退が顕著である。この制度的な矛盾を解消して、日本の国立大学全体のグランドデザインをどのように構想すればよいのか。

2)文科省から国立大学への天下りや出向

各大学の自主性が高まった法人化後も文部科学省からの出向者は約270人と少なくはない。この人脈が文科省と大学との権力的関係を存続させており、「国から金を取るのがうまい人が国立大理事になっている」(原田泰・大和総研常務理事)場合さえあるのではないか。

3)特別教育研究経費

運営費交付金の一部は予算の効果的執行を促すために「特別教育研究経費」が含まれている。その内訳は「プロジェクト経費」(770億円)、「留学生受入促進経費」(12億円)などであるが、この「特別経費」は他の関連補助金と重複しているのではないか。

(蓮舫・枝野幸男議員)

概況

「事業仕分け」は各事業1時間程度で実施されるが、大学関連の仕分けは1時間30分が予定されており、しかし、さらに15分程延長して議論がおこなわれた。国立大学を効率化の観点から「事業仕分け」することの困難さが何度か指摘され、実際、議論は経済的合理性の尺度には収まらず、各人の大学論(社会や国家にとっての大学の必要性)、学問論(役に立つ学問と役に立たないが必要な学問)、制度論(独法化の意義、大学における大学人と民間人の運営参与の割合)などに拡散することになった。大学の予算を判断するためには長期的な視座での「そもそも論」が必要で、「国立大学の役割とは何か」「独法化が良かったのかどうか」といった疑問が漏らされることもあった。

各大学の自主性と全体的な制度構築

1)に関して言えば、文科省と評価者の理念が一致している点もあった。「これ以上基盤的経費を削減することは限界であり、大学をむやみに競争に駆り立てるのではなく、教育環境の充実、各大学独自の機能分化などによって、国立大学全体の制度的構想を明確にするべきである」という理念だ。3大都市圏以外では国立大学の学生数は私立大学を上回っており、高等教育の機会均等に貢献し、また地方の活性化を促進している。議論では、各大学の使命・役割を明確に分類し整備する「カリフォルニア高等教育マスタープラン」(1960年~)の事例も参照されたが、各大学の自主性を尊重しつつ、国全体のガイドラインを構想する必要がある。

人文社会科学の未来

私が驚いたのは、枝野幸男(衆議院議員)氏の口から、「科学技術優先の研究競争も結構だが、芸術や……文学……哲学といった人文系の研究も大事ではないのか。こうした学問分野に対して、守りの姿勢だけでよいのか」との強い発言がなされたことである。中村桂子(JT生命誌研究館館長)氏もまた、「人文社会科学の芽を重視するべき。科学が狭い意味での科学だけで語られることは問題だ」と強調した。

(文科省・財務省担当者)

大学の人材

大学への民間人参入に関しても、積極的な提言がなされた。学長は大学人でよいが、理事長職には民間人を登用することでガバナンスおよびマネージメント機能が向上するとの提案もなされた。今回の「事業仕分け」では省庁の天下りが厳しく追及されているが、文科省からの出向に関して蓮舫・枝野議員からの言葉はもっとも厳しく、「200人出向しているということは、文科省は200人も人材が余っているということ。この分は人員削減できますね」「何年までに出向をゼロにするのか」といった言葉が飛んだ。

評価

国立大学運営費交付金の評価結果は評価者15名全員が「国立大学のあり方を含めて見直しを行う」で、「経営改善努力の継続(民間的経営手法の徹底)を反映」が 8 名、「資金の効率化・重点化の観点から人件費・物件費の見直し」が 7 名、「社会のニーズ等を踏まえた組織・教職員数の配置の見直し」が 6 名、「ガバナンスのあり方の見直し(民間人の登用等)」が5 名などだった(複数回答)。

特別教育研究経費をめぐる議論と評価

特別教育研究経費の770億円はその大部分がビックサイエンスのための共同利用機関の運営に充てられている。世界最大級の「すばる望遠鏡」を備えた「国立天文台」や世界をリードするニュートリノ研究のための「東京大学宇宙線研究所」などである。いずれも競争的研究とは異質の基盤的予算であることは明確だが、評価者の十分な理解は得られず、予算要求通り2名/廃止6 名/予算要求縮減6 名という結果には驚かされた。

とりまとめコメント

「国立大学運営費交付金(特別教育研究経費を除く)については、複数回答で15名全員が見直しを求めるという結果となった。大学の教育・研究については、しっかりやっていただきたいということで、皆さん異論はない。そのためのお金はしっかり整備すべき。ただ現在の国立大学のあり方については、そもそも独法化したのがよかったかどうかということに始まって、運営費交付金の使い方、特に教育研究以外の分野における民間的手法を投入した削減の努力、あるいは、そもそも交付金の配分のあり方、こういったことを中心として、広範かつ抜本的に、場合によっては大きく見直すということも含めてその中で交付金のあり方について見直していただきたい。」

事業番号3-52 大学の先端的取り組み

このセクションでは以下の5事業が検討された。

1)大学院向けの2事業

①「グローバルCOEプログラム」:世界をリードするための研究者を養成するための大学院拠点140を創設・運営。

②「組織的な大学院教育改革推進プログラム(通称GP)」:従来の課程大学院制度の趣旨に沿って、大学院教育の組織的展開を強化。

2)学部向けの3事業

③「国際化拠点整備事業(グローバル30)」:海外の優秀な人材を留学生として確保し、国際交流を促進。

④「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」:各大学が連携し、資源を集約させることで大学全体の教育力の充実を促進。

⑤「大学教育・学生支援推進事業」:厳しい経済状況のなか、学生の就職支援を強化。

以下、「グローバルCOEプログラム」に関係する議論だけ報告しておく。

COEプログラムの見通し

2004年度からの21世紀COEの後続であるグローバルCOEプログラムでは、拠点数が274から140へと大幅に縮減された。文科省の理想的目標としては、このCOEプログラムは新しい学問領域や制度を開拓するためのスタートアップ資金であり、プログラム終了後は各大学や学部で新しい専攻を設置することが期待される。大学の各学部や学科に散在している人材やリソースを集約させ、新たなプロジェクトや博士課程の卓越した制度を創出するための教育プログラムである。

COEプログラムの数

議論では「世界をリードする140の拠点数は過剰である」との批判が目立った(ただし、人文社会系の拠点数〔人文12/社会14〕が少ないのではとの質問もあった)。また、COEやGPを獲得した一部の大学は良いが(COE・40校、GP・90校程度)、その他の大学(大学院のある大学は約680校)との格差が助長されるのではないか、との声もあった。「たしかにCOEプログラムによって若手研究者は成果を向上させているものの、それ以外の大学院を置き去りにしてはいないか、最先端拠点への支援だけでなく大学全体の底上げも重要ではないか」という指摘、「業績だけでなく最終的な出口(就職)の結果も重要」との意見もあった。

ポストドクターの運命

私が注目せざるを得なかったのは、「COEプログラムは所詮、大学院生やポストドクターの生活支援や雇用対策、つまり〈飯の種〉にしかなっていないのではないか」、という指摘だった。世界の学術競争に参入するための研究を促進するはずが、若手研究者の生活費に消えているという指摘だ。しかし、私見では、両者は明確に区別することはできず、むしろ両者を支援することではじめてより充実した研究成果が多層的に生み出される。一部の最先端の研究者と若手がチームを組むことで優良な成果が生まれ、しかも将来的な人材の再生産がなされるのだ。

現在、先進国のどの大学でも、博士課程在籍中あるいは博士号取得後に大学教員として雇用されることは困難である。それゆえ、若手はポストドクターという不安定な宙づり状態において、しかし、より激烈な競争を強いられることになる。大学院向けの支援事業は、行き場のない若手研究者の生活費を充当するたんなる生活保護ではなく、制度的な欠落を補填し、学術全体の活力を生み出す可能性を秘めている。それゆえ、問題があるとすれば、COEプログラムの若手採用(PD)に関して、自大学卒の研究者ばかりではなく、公募によって広く優秀な若手を適切に採用しているかどうか、となるのはないだろうか。

評価

「グローバルCOE」「組織的な大学院教育改革推進プログラム」の大学院向け支援2事業(同計365億円)は3分の1程度の予算削減の厳しい結果となった(廃止3名 予算計上見送り1名 予算要求の縮減8名〔半額3名、1/3縮減3名、その他2名(2 割縮減1名、9 割縮減1名)〕、予算要求通り2名)。学部向け3事業(同計131億円)の方は削減と判定された。判定後、中村桂子氏から「評価のばらつきは同様なのに、大学院向け支援2事業だけがなぜ1/3と明確な数値なのか」との質問も出された。

とりまとめコメント

「グローバルCOEプログラム及び組織的な大学院教育改革推進プログラムについては、予算要求通り2名、廃止3名、来年度の予算計上見送り1名、予算要求の縮減8名であり、その内訳は、半額3名、1/3 程度を縮減3名、その他2名(2 割縮減1名、9 割縮減(グローバルCOEプログラムの廃止)1名であり、散らばりがあるが、WGとしては、1/3程度の予算要求の縮減と結論する。グローバルCOEプログラムは廃止すべきとの指摘や、対象が広すぎるとの指摘が複数あり、より絞り込んだ形で企画をしていただきたい。

国際化拠点整備事業(グローバル30)、大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム及び大学教育・学生支援推進事業については、廃止4名、予算計上見送り2名、予算要求通り2名、予算要求の縮減6名(半額2名、1/3 縮減1名、その他3名)であり、かなりばらつきが大きいが、WGとしては、予算要求の縮減と結論する。そもそも大学の本務としてやるべきだという意見、結果・効果が不明だという意見、学生の雇用に関する課題は重要だという指摘も複数あった。」

事業仕分けを傍聴して

「政治ショーにすぎない」「人民裁判や魔女狩りに近い」「財務省のマニュアルが存在する」「時間が短すぎる」など数々の批判があるものの、完全に公開式でこのような「事業仕分け」をおこなうことには、端的に驚かされるものはあった。会場では誰でも写真や動画は自由に撮影できるし、ネット上では資料が公開され、ライブ中継されている。短時間で評価を出すために短絡的な質疑や不勉強もあったが、しかし、有益で本質的な論点や争点もまた浮き彫りとなった。

私的関心に引きつけると、会場では人文社会科学に限定した議論もなされた。人文社会科学系の研究者は研究教育の必要性を語る言葉をもつように促されているが、さらに高等教育の政策論まで見据えた展望や論理を磨き上げることも大事だ。私たち人文社会科学系の研究者は学問と社会をつなぐ言葉や理念をどの程度もっているだろうか。大学に対して経済合理主義的な評価がなされる現実を前にして、私たちの現在と未来を包み込むような説得的で実効的な理念をどの程度もっているだろうか。

潮木守一「職業としての大学教授」

潮木守一「職業としての大学教授」(2010.01.29)

2010年1月28日、セミナー「職業としての大学教授 ― 人文系大学院の未来」が開催され、潮木守一(桜美林大学)氏のお話を聞いた。

潮木氏は主に、近著『職業としての大学教授』(中央公論新社、2009年)に即して、大学院の問題と大学教員の採用・昇進制度の問題を、米英仏独の事情との比較を踏まえつつ指摘した。初めに、「大学制度に関しては、どこの国でも上手くいっているわけではないが」という留保が付けられた。

大学院の人材育成に関しては、他の4か国では博士号取得者が、大学行政職、NGOやNPO、一般企業などに就職する機会がある。しかも、自分の専門とはまったく異なる仕事ではなく、専門性を活かすことのできる仕事につくことも少なくはないという。潮木氏は、博士修了者の大学への就職について、その全容を調査し把握する機関が日本にはないことが問題だと指摘。文科省はそうした機関を率先してつくらないだろうから、大学の連合で手を打たなければならないとした。

大学教員の採用・昇進制度に関しては、他の4か国では基本的に外部評価が主流である。ドイツでは同一大学での昇進が禁じられており、フランスでは大学審議会が人事に携わる。

同一大学内ではどうしても評価が甘くなり、研究教育の質の劣化を招くため、他の大学へと採用され昇進することになっている。日本では大学教員は終身雇用的な制度であり、エスカレータ式に昇級できる。そのため、日本の大学教員の構成は、教授40%、准教授24%、講師12%、助教20%、助手3%という異例の逆ピラミッド型となっている。

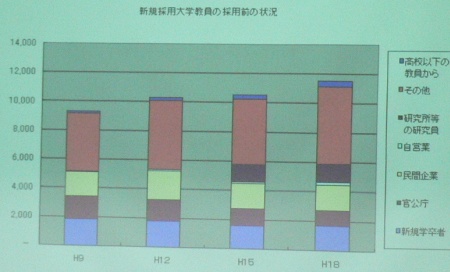

最後に、潮木氏は「新規採用大学教員の採用前の状況」の資料グラフを説明した。平成18年度の採用数は11,700名だが、そのうち、「新規学卒者(大学院修了とともに大学教員に就職する者)」が約14%にまで落ち込んでいる(上図の青色最下層)。かつては35%程度を占めていたという。その代わりに、増加しているのが、「その他」のカテゴリーで約46%を占める(上図の上から2層目の赤)。ここにはおそらくアルバイト、非常勤講師、無職の者が増えており、博士課程を修了してから不安定な身分を引き受けなければ大学職に就くことが難しい現状を物語る。実際、毎年の博士課程修了者は16,000人だが、その新規採用数は5,000名から8,000名にしかならないという茨の道なのである。

大学院問題に関しては悲惨な話が付きまとうが、潮木氏はいつもためらいながら文章を書いていると告白する。事実をありのままに描くと悲観的になり、学問を志す者に対して逆効果をもたらすのだ。実際、本セミナーの雰囲気も悲惨な現状報告といった側面があったが、問題は悲惨話の拝聴ではなく、聞き手がその「語り口のとまどい」をまずは共有する点にあるだろう。

そもそも、研究や学問は面白いことを発見して驚き、喜びを感じることに尽きる。そうした気持ちで研究を続けていると、思わぬ仕方で、同じ問いを共有する友とめぐり会うことがある。それが大学院にとどまり、大学で仕事をすることのかすかな希望ではないだろうか、と潮木氏はセミナーを締めくくった。

早い時期からいろいろな場所で告知したため、本セミナーには40名の聴衆が集い、ほぼ満席となった。その構成は多様で、一般の方から出版関係者、学部学生が来ていた。意外だったのだが、大学院生、とりわけ東京大学の院生は少なく、UTCP関係者(わずか3名)を含めて7-8名の参加にとどまった。当事者である大学院生やポストドクターの参加の低調さを目の当たりにして、あらためて、大学院や大学の問題のもっとも深刻な病を実感した夜だった。

ニコ生×現代思想 「危機の大学――御用学者と高学歴ワーキングプア」

ニコ生×現代思想 「危機の大学――御用学者と高学歴ワーキングプア」

2011年12月7日、ネットのニコ生動画と「現代思想」誌の共同企画で討論番組 「危機の大学――御用学者と高学歴ワーキングプア」が放映された。島薗進(東京大学)、西山雄二(首都大学東京)、千葉雅也(東京大学)が登壇した。青土社の『現代思想』誌がニコ生に初登場の回だったので心配したが、2万以上の視聴があり盛会だった。

進行内容は、「いわゆる「御用学者」が大学でなぜ、いかに生まれてきたのか」「一連の大学改革によって教員・学生・職員にいかなる影響が生じたのか」「教養(課程)の減退、大学の就職予備校化、そして院生問題について」「震災以後の大学の役割とは?」という段取りだった。

大学院生の視聴が多いように感じられたので、院生問題に関する議論が盛り上がった。千葉さんからは、「院生に対して、研究者職への期待を過度に駆り立てるべきではない」「大学院生数が多すぎるのではないか」「研究者職に就けなかった場合に就職できる方向性と専門的技能を考慮しておいた方がいい」といった指摘があった。

今回の番組タイトルは「御用学者と高学歴ワーキングプア」で、最初聞いたときには刺激的ではないかと驚いた。しかし、両者は実は深い関係にある。とくに理系の場合、ポストドクターや院生は大学研究者の研究資金で雇用されることが多い。市民に対して真理を歪曲している「御用学者」の下で雇用されていると感じ、不安定な身分ながらも、自分の立場に悩む若手がいると聞く。大学の研究組織のなかで両者が学問的・経済的に深く関係し合っていることがあり、その意味で、今回のタイトルはある本質を突いている。