巡回上映の記録 2010年6-8月 香港ほか

2010/06/19 香港中文大学(Chan-fai Cheung, Kwok-ying Lau, Ping-keung Lui, Dennitza Gabrakova)

2010/06/19 香港中文大学(Chan-fai Cheung, Kwok-ying Lau, Ping-keung Lui, Dennitza Gabrakova)

香港では街中でも蝉の大合唱が聞こえてくる。日本の8月を思わせる都会のむっとする熱気。屋台やらネオン看板やらアジア的活気に満ちていて、その雑多さがよりいっそう熱気をかき混ぜる。2010年6月19日、香港中文大学にて、同大学のChan-fai Cheung, Kwok-ying Lau, Ping-keung Lui (Hong Kong Society of Phenomenology), Dennitza Gabrakova (City University of Hong Kong)とともに上映・討論会がおこなわれた(司会:Ching-yuen Cheung. 約25名ほどの参加)。

香港中文大学は1963年に創設された公立大学である。丘陵地帯に広大なキャンパスを有し、移動にはスクールバスが不可欠だ。丘の頂上まで関連施設群が並んでいて、建物ごとにエレベータを乗り継いで、上部の施設へと移動することもできる。

(キャンパス丘の頂上にある絶景スポット)

討論会で、哲学科長のChan-fai Cheung氏は、やや悲観的な口調で、単刀直入に「香港では哲学は死んでいる」と告白した。1980年代から哲学学会を創設して、哲学的な活動を盛り上げようとしてきたが、一定数の聴衆を獲得するには至っていない。たしかに、大学では哲学が講じられてはいるが、それはテクストに即した哲学史の習得に過ぎず、社会と密接にかかわり影響力をもつ哲学は不在であると診断した。

Dennitza Gabrakova氏は、インタヴューィーたちの多声的語りが本作を豊かに構成しているとし、現実のデリダの固有名とコレージュにおけるより曖昧なデリダの名、現実のパリと象徴的なパリのあいだで各人の語りが拡散していると述べた。また、最後のトラヴェリング・ショットで使用される「視覚上のぶれoptical blurring」は、美学的な効果にとどまらず、本ドキュメンタリー作品の認識論的枠組みを提示していないだろうか。それはつまり、コレージュの制度的実践=脱構築という枠組みである。さらにGabrakova氏は吉増剛造の『キ・セ・キ』との類似性に言及し、軌跡と奇蹟のはざまでこそ「出来事」が生じるとした。

(Ping-keung Lui, Kwok-ying Lau, Dennitza Gabrakova)

1980年代にパリに留学していたKwok-ying Lau氏は、映画を一度観ただけとは思えないほど的確なコメントを網羅的に加えた。哲学にとって制度とは何を意味するのか。フランスでは18世紀の哲学者は大学の外で批判的思考を実践してきた。必ずしも公的制度とは結びつかない哲学者の活躍についてはサルトルの事例を見れば明らかだ。それゆえ、大学の哲学科閉鎖されることはあるだろうが、ソクラテス以来の哲学的な議論は至る所で残り続けるとした。

Ping-keung Lui氏は、香港での哲学の不振について、制度や運動を形作るのは人間であり、人材(育成)が不足してたと付言した。また、もっとも重要なことは、哲学には時間が必要なことだと言葉を締め括った。

(Chan-fai Cheung〔左〕)

今回は東アジアでは初の映画上映と討論会だったが、香港中文大学の準備のおかげで、香港の哲学の現状を垣間見ることができた貴重な会となった。

2010/06/21 カルチュラル・スタディーズ学会@嶺南大学(本橋哲也、デンニッツァ・ガブラコヴァ、リチャード・レイタン)

2010/06/21 カルチュラル・スタディーズ学会@嶺南大学(本橋哲也、デンニッツァ・ガブラコヴァ、リチャード・レイタン)

2010年6月21日、カルチュラル・スタディーズ学会の世界大会Crossroads(@嶺南大学)にて映画上映がおこなわれた。約25名程度が観賞したが、カルチュラル・スタディーズ(以下CSと略記)に辛辣な場面では会場から軽やかな笑いもおこった。

映画上映と連動したパネル・セッション「カルチュラル・スタディーズおよび新自由主義的人文学教育におけるその理論状況――制度、我有化、翻訳」では、本橋哲也(東京経済大学)、デンニッツァ・ガブラコヴァ(香港城市大学)、リチャード・レイタン(Franklin & Marshall College)とともに討議がおこなわれた。

映画と関連する論点としては、「ある学問分野が制度化されるとはどういうことか」が議論された。本橋の分析によれば、日本では1980年代の批判理論の受容に引き続き、90年代にCSが本格的に定着する。CS研究は一定の支持を得て、CS専攻の教員が大学にポストを獲得するようになる。CSに関する出版物は続々と刊行されてきたが、しかし、日本ではCSを専門とする学科は存在せず、CSの学会も定期刊行物もいまだ存在しない。それゆえ、CSは大学の既存の学科(社会学、メディア研究、地域研究、比較文学など)の周縁的な位置においてその影響力を行使してきたと言える。

(デンニッツァ・ガブラコヴァ、本橋哲也、リチャード・レイタン)

かくして、日本では、CSは緩やかなネットワーク的運動としてアカデミズムと在野のはざまで展開されてきた(その成功例は2003年から日本各地で開催されている学術的イベント「カルチュラル・タイフーン」だ)。それは、過度に専門分野化されることなく横断的実践知として効果を発揮すると同時に、大学内に固有の特権的場所をもたない脆弱さという点で曖昧な立場である。日本のCSは制度化と運動のあいだで展開される学問分野の特異な事例であり、この事例は国際哲学コレージュの在り方とも通底するものだろう。

CSの観点から大学制度をみると、現在、香港やシンガポールではCS関連の学部学科が新設されているという。政府が高等教育への予算を増額して、留学生を引きこむことのできる魅力的な新設学部が次々に生まれているのだ。香港やシンガポールの大学では英語使用が一般的なので、世界中から留学生を呼びやすいという利点もある。いずれにせよ、人材育成や知識資本への社会的投資という点で、大学への期待は高まっていると言えよう。日本では高等教育への公的支援が貧弱だが、研究教育費を出し惜しんでいる場合ではないことを痛感させられた。

香港での2回の充実した上映・討論会を経て、東アジア初の映画上映が終了した。わずか3日の滞在だったが、現地の教授たちからは中国各地の上映の準備には協力するとの言葉をいただいた。今回の香港上映は数年後に開始される中国での巡回上映の始まりにすぎないのだろう。私の意志とは違う力学で、新たな出会いの力に導かれて、映画はさらに旅を続けていく。

2010/06/25 新潟大学(逸見龍生、番場俊、城戸淳、宮崎裕助)

2010/06/25 新潟大学(逸見龍生、番場俊、城戸淳、宮崎裕助)

2010年6月25日、新潟大学にて、同大学の逸見龍生、番場俊、城戸淳、宮崎裕助(司会)とともに上映・討論会がおこなわれた(新潟哲学思想セミナー主催。45名ほどの参加)。

番場氏はきわめてコメントが難しいと留保しつつ、独特の距離感でもって言葉を紡ぎ出した。一方で、デリダの仕事は素晴らしいと肯定しうるものの、だが他方で、フランスはやはり恵まれているのではないかという冷めた感想を抱いてしまう。日本の大学の制度運営において、積極的な役割を果たしてきた番場氏はある種の徒労感を告白しながら、大学に広がる荒廃を示唆した。また、最終場面の監督のナレーションに触れ、日本人がフランス語で語る必然性はあるのか、むしろ日本語での素朴な語りが挿入された方が、「国際」哲学コレージュの映画作品に相応しかったのではないか、と指摘した。

(番場俊、城戸淳、逸見龍生)

カント研究者の城戸氏は『学部の争い』に言及し、18世紀に下級学部たる哲学部が上級学部(神学、法学、医学)に対して真理への権利を担っていたことを想起。コレージュはこの種の啓蒙の精神を現代的に引き継ぐのではないかとした。実際、当時の哲学部は博士号授与権をもたなかったという点でもコレージュと共通している。その上で、日本のかつての教養学部の哲学が果たしていた役割は意外と重要だったのではないかと敢えて回顧的な口調で語った。また、哲学が古代ギリシアを起源とする西欧的な限定性をもつことを確認し、コレージュは非―哲学的なものをどの程度歓待することができるのかと問うた。

18世紀研究者の逸見氏は、フランス語のphilosopheやphilosopherが「哲学者」「哲学すること」という日本語訳には実はそぐわないと繊細な指摘をした。むしろ大学制度の外で哲学活動は実践されてきたのであり、それはドイツの伝統的なイメージをともなう「哲学」とは大きく異なるものだろう。コレージュはアソシエーション(市民団体)であり、それは市民の自発的な連帯によって生まれる活動である。人文学が新自由主義的な趨勢に巻き込まれるなかで、そうした哲学の権利の市民的な行使はいかなる効果を発揮するのか。逸見氏は最後に「抵抗」に着目し、本作で示される抵抗の言葉が哲学の別の分身を、啓蒙の別の分身を創造するのではないかと述べた。

新潟大学での討論はパネリストの方々の鋭いコメントによってたいへん充実した会となった。各人が大学における苦悩や葛藤から問いや言葉を発していたからであろう。深く感謝する次第である。

(宮崎裕助〔左〕)

上映会には、30代で無職のSさんも参加され、懇親会にまで残ってくれて、深刻な身の上話をしてくれた。期間従業員としてマツダ工場で働いたこともある彼は、最近同工場で起きた無差別殺人が他人事と思えないという。Sさんは人文学と出会い、人文書を読むことで何とかぎりぎりの精神状態を維持している。しかし、本当に生きるか死ぬかの生存状況にいる人々にまで人文学は届くのだろうか。人文書の読書がささやかな生存の糧になっているSさんの切実な言葉には、今後も続く映画上映のなかで、何度も立ち返ることになるだろう。

2010/06/26 石川県西田幾多郎記念哲学館

2010/06/26 石川県西田幾多郎記念哲学館

2010年6月26日、石川県西田幾多郎記念哲学館にて映画上映とレクチャーがおこなわれた(60名ほどの参加)。

(自然の傾斜地形を利用した建物)

西田幾多郎の生誕地に設立された記念館は、2002年に安藤忠雄氏の設計で新規移転し、田園地帯の真ん中でひときわ目立った近代的なたたずまいである。わざわざ「哲学館」という名称が付けられており、たんなる西田の記念館ではなく、哲学に触れる機会を幅広く提供することが目指されている。

(瞑想のための円形の吹き抜け空間)

西田哲学に魅了された安藤氏の建築では、彼独自のコンクリート様式に温かみのある木材が調和している。館内は案内指示が極力排され、鑑賞者自身が道順を迷い考えながら散策する仕組みになっているという。哲学入門と西田の生涯に関する展示があり、哲学書の図書室も併設している。

年間12回の哲学セミナーが開催されているが、その一環で映画上映がおこなわれた。哲学館はけっして交通の便の良い場所にあるとは言えないが、それでも石川県中から聴衆が一定数集まって来るようである。

観衆からのアンケートでは、「日本人が西洋哲学に触れることについて、今後の議論に期待したい。日本の哲学者の位置を問い直してもらいたい」「日本に哲学のニーズはほとんどないのではないか。学問として、哲学の発展可能性はあるのか」「映像の切り方、つなぎ方は一考の必要あり」「『哲学とは何か』『大学と在野で哲学することの違いとは』と考え続けてきたが、それにある形が与えられたように思う」といったコメントが寄せられた。

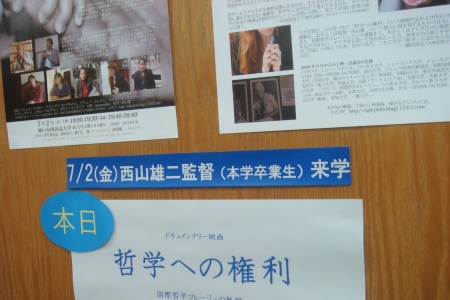

2010/07/02 神戸市外国語大学(丹生谷貴志、村田邦夫、村上信一郎)

2010/07/02 神戸市外国語大学(丹生谷貴志、村田邦夫、村上信一郎)

2010年7月2日、神戸市外国語大学にて、同大学の丹生谷貴志、村田邦夫、村上信一郎とともに上映・討論会がおこなわれた(主催=映画『哲学への権利』神戸外大上映会実行委員会〔代表=辻龍太郎〕、後援=神戸市外国語大学)。出身校での映画上映と討論会であり、10年ぶりに同校を来訪した。関西圏の学生らを含めた学部1年生から院生まで、教員と事務員、図書館員など幅広い層の人々が100名ほどが参加した。

司会の村上信一郎氏は、まず一言感想を述べて、本作を観て1960年代末期の学生のラディカリズムのことを強く思い出し、当時の学生が大学に求めていたものを感じたと述べた。また、デリダは国際哲学コレージュを遺産として残した点で、浅薄で凡庸なポストモダン思想家ではないことがよくわかったとした。

村田邦夫氏は、「まだ終わらないのか、何だこのしつこさは」という気持ちで本作を鑑賞したが、それこそが「これでもか」という西山の力強さそのものだったと述べた。映画の内容を十分に分かったとは言えないが、しかし、〔学部時代から現在までずっと〕西山が闘い続けている姿はよく分かったと彼なりの言葉を加えた。

(村田邦夫、丹生谷貴志、村上信一郎)

丹生谷貴志氏はあくまでも個人的な感想を物書きの立場から述べると断った上で、彼なりの仕方で作品批評をおこなった。プロモーション・ヴィデオ的な作風は退屈で、内容もデリダの仕事のごく簡単な紹介にすぎない。デリダのことは20世紀最大の思想家として尊敬してはいるが、ただ、この西山の感傷旅行映画からは何も学んだ気はしないと述べた。また、映画である以上、アクションが不可欠で、例えば、ドゥギーと他のインタヴューィーとの討論が挿入されるべきだったのではないかと指摘した。

丹生谷氏はフランスの高等教育制度の特質にも触れ、中央集権的な傾向のために、フランスでは中心と外部、反動と抵抗といった明示的な構図がある。これに対して、州立・私立大学からなるアメリカの大学制度は中心が不在の、いわば脱構築的な構造をなしているのではないか。マラブーが証言するアメリカでの戸惑いは、中心に対する対抗原則が作動しないことから生じるものではないか。

アルチュセールは晩年に「世界に真理への権利が語られる場所はあるか?」と問い、「バチカンとモスクワ」と答えたことがある。それは、真理への権利や態度を要求する学問や生き方が保証されるために、絶対を擁する場所であるだろう。デリダはそうした真理の場所性のことを踏まえて、コレージュを脱構築された絶対として、「真理が真理である」に抹消記号が付された場として構想したのではないか。それはいわば大学の分身であり、デリダはコレージュにおいて真理の分身がもたらされることを夢見たのだろう。その失敗をも見越した作品としてコレージュは独特な機関である。とはいえ、実際のコレージュは「哲学研究者」の集団にすぎないのではないか。哲学研究者のキャリア養成のためには制度はたしかに必要ではあるが、キャリアの安心に全面的な救いを求めるならば哲学は滅びるべきだろう。本来的には「哲学者」に制度は必要ないと丹生谷氏は最後に明言した。

質疑応答では、「ネット上で無料公開した方がよい」との質問から始まって、教職志望の学生が「子供たちにも哲学的なことを具体的に教える機会をつくるには?」と等身大で問うた。また、吉森義紀氏は、「インタヴューィーの応答よりも西山の質問の方が気に入っていて、ドキドキして聞いていた」「神戸市外国語大学から西山のような人材が出ることは驚き」と個人的な感想を述べた。鈴木創士氏は、「領域横断性について言うと、デリダは『ひとつ以上の言語』を語ることができた。それはフランス語とドイツ語…という意味ではなく、ひとつの言語の複数性のことだ。コレージュは、いや、そもそも制度はひとつ以上の言語で語ることができるのか」と鋭い指摘をした。

今回の上映会の話は、後輩の辻龍太郎氏からの昨年の電話から始まった。「出身校で上映しないのはおかしい」という彼の熱のこもった言葉が発端である。図書館――大学院進学時に浪人した時に一年間アルバイトをしたことがある――の方も、館内で著作紹介のコーナーを設けてくれていた。入念な準備をしていただいた辻さんと支援スタッフの方々には心からの感謝の気持ちを表したい。

出身校での上映・討論会のため、どことなく距離感の近い感想が多く見受けられた。神戸市外大には哲学科やフランス文学科はなく、デリダのことを知らない門外漢の学生も参加されたようだが、分からないなりに素直な感想を寄せてくれたことはこちらとしては大きな喜びだった。

以下、いくつかのアンケートの回答です。

「非常に面白く拝見するとともに、映画を観ながら、私も思考の実験に誘われていました。大学の官僚制化と大衆化が当たり前になり、効率性・実効性重視の風が吹き荒れるいま、実にタイムリーな問題提起の作品でした。これから大学に入ろうとする高校生、大学で学んでいる大学生、大学教員のすべてが向き合うべき根源的な問いが発せられていました。」

「なぜ映像でなければならなかったのか疑問でした。言葉を聞かせようとするなら、別のやり方があったのではと思います。」

「高校教師を目指す私が生徒から引き出したいものは『哲学』です。そう公言すると、ぎょっとされたり、語弊を招いたりしますが、そうした反応は正直残念です。公衆に『哲学』を空気のように感じてもらいたい。哲学カフェであれば、コーヒーの一杯のように。」

「正直あまりよく理解できなかった部分が多い。だが、『哲学のような根源的な問いを大学卒業後にどうして考えてはいけないのだろう』という私の考えは間違っていないのかなと思えて嬉しかった。」

「最近、『考えること』について思い直したことがあります。文武両立を大学でどのようにすればよいか悩んでいました。部長に就いてから、実社会では無意味のように感じられる哲学を考える時間が割かれることに、とても苦しんでいました。哲学よりも部活のことを考えるべきではと悩んでいましたが、今回、見つめ直す時間をとるべきだと思い知らされました。」

「コレージュのような機関があれば大学は必要ないのか?など、答えは見つかりませんが、多くの問いを得た映画でした。問い続けることが哲学、学問なのだとすれば、やっと私は学問を始めたことになるのでしょう。貴重な機会をありがとうございました。」

「雑多なレベルの人々を一同に集めて講座を開いて云々というのは、市民講座の域をあまり出ないのではと思った。」

「光の捉え方の粗雑さ、無駄なカットの挿入という点で映画作品として観られない。あらかじめ予想できる路線に沿って、コレージュにとって肯定的な意見ばかりが語られる点で、ドキュメンタリーとしての誠実さを欠いている。コレージュの広報映画以外の何ものでもなく、だとすればもっと短い方が優秀だ。はじめから書籍の形で十分だ。音楽の使い方にセンスがまったくない。コレージュの教官が無報酬であることを誇りにしているならば、それを賛美する上映会も当然ながら無報酬でおこなわれるべきだろう。」

「効率を求め、競争社会になり、ネットなどの新たな通信手段が普及するにつれて、人間同士の関係は疎遠になる。私も含め、社会全体が汗臭い対話を求めているのでは。哲学がある種の答えを出してくれるのではないですか。」

「『国際哲学コレージュが存在することだけで意義がある』という言葉が胸に残りました。〔…〕趣旨とそれるのでしょうが、一点だけ、ギリシア文明の見直しにも少し触れてあればと思ってしまいました。母校でこのような上映をしてくださり、一後輩としてとても嬉しく希望が湧いてきました。」

2010/07 人文学の旅

2010/07 人文学の旅

旅に次ぐ旅――この3週間、香港、北陸、神戸と週末毎の上映ツアーを実施した。首都大に就任する前に組まれた日程だったのでやってみると意外に大変だったが、平日は休まずに首都大の教壇に立った。まず第一に、当然ながら、こうした課外活動を言い訳にして大学での教育をおろそかにしてはいないか、と自分に問う。なるべく休講にしないことはもちろんだ(香港出張の際は大学から香港に飛び、深夜便で帰路について羽田空港から月曜早朝に出勤した)。さらに、高額の授業料を支払い税金で運営されている大学である以上、講義やゼミに誠実に取り組んでいるか、と自己点検をする。そのような旅の合間の6月30日、着任したばかりの首都大学東京でゼミ拡大版として大学論イベントを実施し、とても充実した会となったことは大変な喜びとなった。

(香港中文大学にて)

香港の国際会議で本橋哲也氏は、エドワード・サイードの「旅する理論(Traveling Theory)」(『世界・テキスト・批評家』所収)を参照しつつ、カルチュラル・スタディーズと日本の場所性について歴史的・政治的・学問論的な分析をした。その発表原稿から引用させて頂くと、「サイードによれば、思考や理論の循環は「人から人へ、状況から状況へ、ある時代から他の時代への旅」として捉えることができる。サイードはその旅を「原点」、「他の時期と場所への通過」、「理論や思想を迎える際の受容や抵抗の条件」、「新たな使用による変革」という四つの局面に区分する」。

サイードならではの的確な分析だが、言葉を付け加えると、理論が旅するためには既存の「制度」もまた旅の途上にあらねばならない。大学という制度もまたそのオルタナティブな余白の場との相互関係において活性化され、数々の出来事(イベント)と出会いを誘発しなければならないだろう。私が映画上映を続けるのは、見知らぬ力を人々を巻き込みながら、制度が旅に出ることを期待してのことである。

とりわけ人文学に必要なのは、こうしたさまざまな場での活動と国内・国際的なネットワーク形成だ。私はこのことを東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター(UTCP)」での仕事を通じて学んだ。既存の学部学科の制度を超えて、国内外の人々が力動的に交流するにはどうしたらよいのか――その活動性に人文学の未来像が賭けられており、そしてそもそも、そうした動的な知のあり方が大学の原像であったはずだ。

(石川県西田幾多郎記念哲学館にて)

大学の人文学研究者がタコツボ的な態度で孤立した研究教育を続けている限り、「人文学なんて結局、趣味的な探求では?」「図書館とネットがあれば、在野で十分で、大学の人文学なんて必要ないのでは?」といった問いに対する的確な回答はない。人文学こそが制度内に安住することなく、その固有の制度を旅の経験にさらさなければならないだろう。さまざまな活動の場を柔軟な仕方で探し求め、国内外の人的ネットワークを展開させる限りにおいて、人文学は個人的な趣味などではなく、そして、その動的な最大拠点として大学は必要である。「条件なき大学は、当の無条件性が告げられうるいたるところで生じ=場をもち、自らの場を求めるのです。この無条件性が、おそらく、(自らの)思考をうながすところならどこにでも。ときには、おそらく、「条件」という論理や語彙を超えたところにさえ。」(ジャック・デリダ『条件なき大学』)

(神戸市外国語大学での討論会)

今後も映画上映などの課外活動は継続されていく。無理な日程は避けたいところだが、仕事の依頼があれば応答せざるをえないし、そもそも、応答したいと思う。それぞれの現場で、さまざまな人の苦悩や葛藤の息遣いが感じられる距離感で、人文学の現状と展望をめぐって誰かと共に思考し続けたい。

2010/08/27 カフェCOYA @逗子市

2010/08/27 カフェCOYA @逗子市

2010年8月27日、神奈川県逗子市のカフェCOYA にて上映・討論会がおこなわれた(担当:若林ふみ子)。逗子は三浦半島の付け根に位置するこじんまりした街。小高い山の尾根筋に囲まれて広がる逗子海岸には、連日の残暑のせいで、まだ海水浴客が絶えない。逗子は東京や横浜のベッドタウンで、60年代から新興の高級住宅街が整備されてきた。

会場となった「COYA」は逗子海岸にほど近いところにある、白を基調とした古民家カフェ。店内は古家具が使用されレトロな雰囲気で、お店の奥では雑貨なども販売されている。今回の上映会は、かつて東京大学UTCPにはるばる通ってくださっていた逗子在住の若林さんの提案で企画された。本作が市中のカフェで上映されたのはこれが初めてである。学生、地元の方々、小学校の先生、画家など40名ほどが集まった。

今回は、首都大学東京のゼミ生数名とともに泊りがけで上映会をおこなった。慶応大SFC、東大、早稲田大の学生も加わりなんだかゼミ合宿のようで、吹き抜ける海風と共に楽しい雰囲気だった。