巡回上映の記録 2011年8月

2011/8/11 名古屋市立大学(土屋勝彦、寺田元一、別所良美)

2011/8/11 名古屋市立大学(土屋勝彦、寺田元一、別所良美)

実に暑い夏の日が続くなか、2011年8月11日、名古屋市立大学にて、映画上映・討論会が同大学の土屋勝彦、寺田元一、別所良美氏とともに開催された。人文社会学部・人間文化研究科国際文化学科の主催で、私が担当している夏季集中講義の受講生にも鑑賞してもらった(約60名の参加)。

寺田氏は、ヨーロッパにおいて哲学はやはり「高みや上方にある知恵」というイメージが強く、デリダがその構造を形而上学として批判した後でも、なおもその高尚さは残るのではないか、とした。また、文系と比べると、理系は企業との共同研究やプロジェクトといった目立った側面だけでなく、意見交換のための昼食会を定期的に開催するなど、社会との日常的な接点を持ち続けている。人文学もそうした日常的な社会的関わり対する感性をもったほうがよいのではないか。

(寺田、別所氏)

別所氏はドイツの事例に触れ、70年代にドイツ哲学は自らの科学的客観性を確立しようと、ヘーゲル、フィヒテ、シェリングなどの文献学的整備が進んだと指摘。哲学の客観的な存在証明として、校訂版の全集が刊行されたという。土屋氏は、文学の役目として、異なる表現を実践し学習することで、世界の異なる切り方を獲得する有用性があるとした。

(土屋氏)

会場からは、薬剤師の女性から、「人文学は無益だとは思わない。薬学部では資格取得を目指して、カリキュラムが組まれているので、人間の精神的活動を学ぶ機会がない。人文学に触れているからこそ、例えば、『なぜこんなに薬ばかり飲んで生きていていいのか』という高齢者の問いにも余裕をもって私は対応できる」と印象的な発言があった。学生らを交えた討論は、名古屋市立大学の存在意義や学生生活の充実にまで話題が及び、有益な議論だった。

2011/8/20 やぼろじ・ののカフェ(国立市谷保)

2011/8/20 やぼろじ・ののカフェ(国立市谷保)

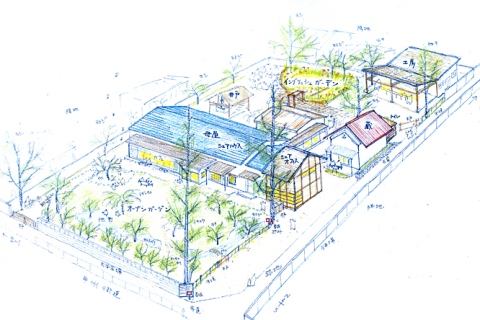

連日の猛暑が一陣の涼雨とともに和らいでくれた、2011年8月20日、「やぼろじ」のコミュニティカフェ「ののカフェ」にて『哲学への権利』の上映・討論会がおこなわれた。私の家から自転車で10分、国立市谷保にある「やぼろじ」は、江戸時代からの旧家とその庭園を再生した憩いの古民家。畑と茶の間のある暮らしが体感できるこののどかな場所での上映に、国立市民15名ほどが集まった。

主催者の菅井さんは、この「やぼろじ」を開設して、市民の場づくりを準備するときの苦労と悩みを込めて、こんな魅力的な宣伝文を書いてくれた。

「2年前。耕作放棄された荒れた畑をようやく借りることができた時。草に覆われ、農業資材や住宅資材などのゴミが散在している畑を、全て人の手によって開墾しようとする私たちは「crazy」と言われました。

草を刈ると畝が現れ、耕作していたころの姿が見え始めました。と同時に、マルチや寒冷紗などの農業資材が畑のまわりに捨て置かれ、なぜか、ガラスや有刺鉄線、セメントなど畑には関係のないものも畑の隅や笹の中にあることがわかってきました。自分たちがすてたものではない。でも、それを片付けないと畑にはならない。目の前にあるゴミを少しずつ少しずつ片付けるしかありませんでした。それは大変な作業。でもその作業は、自分たちがしたいこととは何か、ということを考えた作業でもありました。畑の中にともに生きるものたちを感じ、畑のまわりで生活している人たちと出会い、私たちが目指すものを具体的にイメージしていく時間でもあったのです。

(2011年6月のオープニング・イベントの様子)

『年齢やしょうがいの有無、学校に行っているかどうかに関わらず、苦しいとき安心して悩んでいられる場、暮らしを基盤とし、一緒に食事をつくり、食べ、遊び、働き、生活の中から確かなつながりと学びを得られる場、そんな居場所づくりのために活動しています。』私たちはあの時間を経ることで、私たちの活動の柱を探し当てたような気がしています。 悩むことを、考えることを、あきらめない。考え抜くこと。頭だけでなく、身体でも考えること。そうすることで見えてくることがある。――その実感をもって、西山雄二さんが監督された『哲学への権利』の上映会を企画しました。」

上映後の討論では、フランスの哲学教育やアソシエーションの社会的仕組み、原発事故以後の日本社会の未来など話は多岐に及んだ。また、市民の場づくりという具体的な課題に即して、有償/無償のバランスのとりかた、公的資金(補助金)に頼ることの是非、活動組織の閉鎖性と開放性の課題、行政との関係と自律性の維持といった議論ができたことは有益だった。

参加していた市議会議員の方からは印象的なコメントをいただいた。「『哲学への権利』とは挑戦的な表現だと思う。まず、「哲学」や「思想」は使いにくい表現だ。原発問題を考えるために、小説家・松下竜一の70年代の作品『暗闇の思想を――火電阻止運動の論理』を紐解いているが、市民運動のなかで「思想という言葉を思い切って使う」と書かれていて驚かされる。「思想」などと主張すると、市民は引いてしまうところがある。ただ、現在の状況では敢えて「哲学」や「思想」という言葉を積極的に使用する必要があるだろう。

また、「権利」という言葉は、現在の日本では体制側はもちろん、一般市民からもむしろ敬遠されている。「対立」や「抵抗」も同様で、社会的な対立を経て権利を得るという発想がない。だが、「哲学への権利」という表現を前面に押し出すことは、現在、逆に新鮮ではないだろうか。」

2011/8/27 東京都高等学校公民科「倫理」「現代社会」研究会(お茶の水大学附属高校)

2011/8/27 東京都高等学校公民科「倫理」「現代社会」研究会(お茶の水大学附属高校)

2011年8月27日、東京都高等学校公民科「倫理」「現代社会」研究会(都倫研)の主催で、お茶の水大学附属高校にて『哲学への権利』の上映・討論会がおこなわれた(20名ほどの参加)。都倫研は創立50年にもなる歴史ある研究会。都内の高校で「倫理」「現代社会」を担当されている教員と対話できる貴重な機会だ。討論と懇親会では非常に有益な話をすることができた。

「倫理」の高校教師を前にして、上映後、私はフランスの高校の哲学教育について話をした。フランスの高校3年で必修の哲学の授業では、人名やキーワードの暗記ではなく、主題(意識、欲望、自由など)とテクスト(プラトンからサルトルまで)に即して自分の頭で思考し作文することが重視される。大学入試(バカロレア)での哲学科目は、参考書の持ち込みなしで4時間の小論文作成、と厳しい。国家によって哲学の学習が制度的に義務づけられているのだ。

会場の先生方からは各々の実感に即して、有益な質問をいただいた。

「討論や作文中心の授業や大学入試はたしかに素晴らしいものだが、ある意味でゆがんだ方法とも言えるだろう。哲学の歴史や体系をきめ細かに教えて、知識を重視する方法とは逆だからだ。」

「思考力を徹底的に磨くフランス式の哲学教育を、日本の高校にも導入するべきか。」

「国際哲学コレージュのような在野の研究教育団体において、一般市民も含めた「聴衆を惹きつける」とはどういうことか。往々にして、研究者は学会でごくわずかな専門家の承認を得ることを目指し、一般聴衆を必要としないのだから。」

「日本の「倫理」科目でも、議論の時間を設けるがなかなかうまくいかない。生徒らは馴れていないので、批判されると人格が否定されたと思い、感情的になって喧嘩が始まりそうになる。フランスと日本でなぜこうも違うのか。」

「実は大学入試の国語問題で思想や評論テクストが出題されることが多い。デリダの脱構築やソシュールのシニフィアン/シニフィエなど、現代思想の鍵語が出題されもする。大学の教師は高校の内実を知らないので、彼らの目線で問題が作成されるからだろう。そして、国語の先生は国文学専門なので思想の知識がなく、こうしたテクストに対応できていない。」

かつて「倫理・社会」は日本の高校の必修科目で、哲学や社会学に相当する内容が教えられていた。1978年に学習指導要領改訂で、「倫理・社会」は必修から外され、総合科目「現代社会」が新設されたのは大きな変化だった。必修から外れて選択科目となってから「倫理」を受講する高校生は激減した。「人間としての在り方や生き方に関する教育」は高校においていかにして確保されるのか。生徒の側では受験教育が過熱し、大学入試に向けた効果的な学習が好まれる。教師の側では、部活動担当や学内委員などで運営や事務仕事が増え、教材研究に費やす時間がますますとれなくなっている。「教育と事務の比率は、理想的には7:3だけど、現実にはこの比率が逆転している」とある教員は残念そうに語っていた。

参加した教員たちからは、校務に追われて、哲学の原典にあたる時間がなくなることが問題だと聞いた。簡単な解説書を読んで教えることはできる。むしろ、解説書で理解して、原典に返ると「これで正しいのだろうか」という疑問が生じる。テクストはそう単純ではない。「疑問が解消される確率はそれほど多くはないかもしれないが、原典と格闘して授業に臨みたい。自分が身をもって理解したことでなければ、学生には本当に伝わらないから」という教員の言葉は印象的だった。

高校教員の真摯な態度と職業倫理に触れて、自分もますます勉強しなければと決意を新たにした。

(お茶の水大学の敷地内に小中高の校舎が併設されている。土曜の誰もいない校内を散歩していると、のんびり、まったりした猫が3匹もいた。)