巡回上映の記録 2011年1-3月 書籍刊行記念

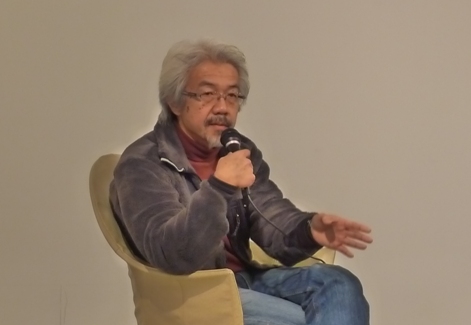

2011/02/18 書籍『哲学への権利』刊行記念イベント「旅と思考」(池澤夏樹)

2011/02/18 書籍『哲学への権利』刊行記念イベント「旅と思考」(池澤夏樹)

2011年2月18日、三省堂書店神保町本店にて、DVD書籍『哲学への権利』刊行記念として、池澤夏樹さんとの対談「旅と思考」がおこなわれた(約80名の参加)。

これまでの討論会は研究者を交えておこなわれてきたが、今回は書籍刊行記念として、背伸びをして憧れの作家・池澤さんに依頼してみた。面識はもちろんなかったので、了解の返信が来たときは嬉しかった。控室で理由を尋ねると、「勉強したかったから」という率直な返答だった。

私は2001年の9月から2003年までパリ南方の郊外に留学をしていた。9・11の事件が起こり、世界の動乱を感じるなか、池澤さんが当時発信していたメールマガジン「新世紀へようこそ」(100回ほどの発信)を、理性の泉で乾いた喉を潤すように熟読していた。私が帰国してから、今度は池澤さんが2004年からパリ郊外で生活を始めた。滞在記『異国の客』『セーヌの川辺』(ともに集英社)の連載は興味深く読み、共感できる点が少なくなかった。こういうわけで今回の相手として池澤さんに登壇をお願いした。

池澤さんは映画での風景に対する個人的な感慨から話を切り出した。フランス社会においていかに哲学が具体的に根付いているのか。人間がさまざまな事象について理詰めで考える努力をする。フランスには知性によって社会を運営するという責務が感じられる。具体例として、世界的なベストセラーになった子供向けの哲学書、ブリジット・ラベ、ミシェル・ピュエシュ『哲学のおやつ』(全三巻、汐文社)が参照された。日常生活の事例を理性的に考えていくこの小さな絵本は、フランス人の哲学の縮図だろう。理系での数学の立場のように、人文学において哲学は真理を探求するときに立ち帰っていくべき学問として機能しているのである。

通常、作者は孤独に本を書き、読者は孤独に本を読む。両者のあいだには直接的な関係はない。また、書きあがった著作に関して、作者はもはや作者ではない。加筆修正を施せる段階までが作者であって、刊行された本に対しては筆頭読者でしかない。その意味で、今回の映画と上映運動において、西山は作者権を保留している状態だった。討論会で映画の周辺ににじみ出す議論までも含めて西山の作品、という大変興味深い事例であると池澤さんは評した。

大学の研究者たちとは異なって、池澤さんは「野生の理性」とでも言うべき鋭敏な角度から印象的な言葉を発していた。「川が流れて渦ができるが、渦の形は流れがあるからこそ生じる。制度は運動からしか生み出されない」。「「世界」という言葉を使った途端、その根底にある普遍的なものを説明しなければならなくなる。たんにローカルな事実の集積が「世界」なのではないから」……等々。

今回の対談には「旅と思考」という題をつけた。『セーヌの川辺』で圧倒的なのは聖フーゴーの文句。

「全世界は哲学する者たちにとって流謫の地である。〔…〕祖国が甘美であると思う人はいまだ繊弱な人にすぎない。けれども、すべての地が祖国であると思う人はすでに力強い人である。がしかし、全世界が流謫の地であると思う人は完全な人である。」

固定したキャンパスをもたず、世界のあらゆる場所でプログラムを遂行しようとする国際哲学コレージュは、こうした流謫の地の実践なのかもしれない。

DVD書籍の初回の刊行記念イベントに池澤さんをお招きできたのは喜ばしいことだった。池澤さんのフランスへの愛着と、池澤さんなりの哲学的実践をうかがい知ることができた。自分なりに旅を続けていれば、たとえどんなに短い時間であっても、旅の同伴者とどこかで出会い、確かな言葉を交わすことがある――この至極単純な悦ばしい事実を再確認した夜だった。

2011/02/23 書籍刊行記念イベント「哲学と大学の未来」(鷲田清一)

2011/02/23 書籍刊行記念イベント「哲学と大学の未来」(鷲田清一)

2011年2月23日、大阪・アートエリアB1にて、鷲田清一(大阪大学総長)氏と対談「哲学と大学の未来」がおこなわれた。DVD書籍『哲学への権利』×『ドキュメント 臨床哲学』刊行記念イベントで約140名が集まった。(司会:本間直樹〔大阪大学〕。主催:大阪大学コミュニケーションデザイン・センター、カフェ・フィロ、勁草書房)

鷲田清一氏は1997年に大阪大学の「倫理学」講座を「臨床哲学」講座へと名称を変え、従来の狭義の哲学研究を脱して、医療や学校といったさまざまな現場での対話から哲学の理論を再創造する試みを積み重ねてきた。10年間の活動を振り返って、「臨床哲学とは何か?」と本質的な答えを探り出すわけでも、マニフェストによって活動の方向性や展望を限定するわけでもなく、関係者各人の回想と反省によるドキュメントという形で著作が刊行された(『ドキュメント 臨床哲学』、大阪大学出版会)。今回は、臨床哲学の試みと、ドキュメンタリー映画「哲学への権利」の活動をめぐって、むしろ両者に共通する課題や問いが議論され、たいへん貴重な機会だった。

ドキュメントとドキュメンタリーに共通するのは「事実」に対する感性である。それはある出来事や誰かの語りといった事実を手放すことなく、しかも、新しい事実(実践的対話や上映運動)をさらに積み重ねることである。事実に対する手触りを忘れない姿勢が重視されるのだ。

鷲田氏によると、これまでの哲学はしゃべりすぎた。哲学は物事の根拠をどこまでも問い続ける試みであるため、過剰に余分に語ってきた。哲学は今度は聴く力をもつべきである、という決意から、鷲田氏は関心のある「ケア」概念を確かめるために、尼僧や華道家、ダンス指導者などの異分野の人々に耳を傾けてきた。ただ、異分野の人だから黙って言葉を聞くことができたけれども、相手が哲学者だったらそうはいかなかったかもしれない。同じプロとしてとして言葉を返して論争になったかもしれない、という告白は示唆的だった。

昨年から日本はサンデル・ブームで、大学における対話型授業の成功例として好評を博している。ただ、アメリカの大学では、課題図書のかなりの頁数の予習やティーチング・アシスタントによる少人数のグループワークなどがおこなわれている。哲学のための周到な場づくりがなされているのであり、カリスマ講師の力量だけで対話が促進されているわけではない。日本でもサンデル式の授業を成立させようと思うならば、個人の芸に頼るのではなく、制度的な条件設定を練り直す必要があるだろう。

鷲田氏は、「哲学は、世界とそれに向き合う自己についての問いの作法であり、基礎づけられた学問ではない。哲学にとっては学問ですら自明の出発点ではなく、その可能性と限界とがつねに問いに付せられねばならない」と言う。哲学が大学の枠内に収まることなく、現場との具体的な対話を志向してしまうのは、哲学のあり方そのものに関わることではないだろうか。

鷲田氏らの臨床哲学関係者との交流を通じて、誰かと共に思考の現場を創る試みの奥深さと喜びを実感することができた。

2011/02/25 立命館大学(椎名亮輔、竹内綱史、加國尚志)

2011/02/25 立命館大学(椎名亮輔、竹内綱史、加國尚志)

2011年2月25日、立命館大学(衣笠キャンパス)にて、椎名亮輔(同志社女子大学)、竹内綱史(龍谷大学)、加國尚志(立命館大学)とともに上映会がおこなわれた(主催:立命館大学文学部 共催:立命館大学間文化現象学研究センター 司会:亀井大輔)。会場の充光館地階のミニシアターは映像学部の創設にともなってつくられたそうだが、映画館並みの画質音質でありがたかった(約65名の参加)。

まず、竹内綱史が本作への違和感をいくつか表明した。表題の「哲学への権利」は仰々しく聞こえるが、哲学する権利を大っぴらに主張するのは恥ずかしいことではないだろうか。本作ではカント以来の哲学の正当化の戦略、つまり、哲学以外のものを正当化するからこそ哲学は重要であるという構図を踏襲しているようにみえるが、哲学はそれほど尊大な営みだろうか。批判や反省、啓蒙のための哲学的な場づくりというが、それらは哲学の専売特許なのだろうか。むしろ哲学は自己中心的な求道にも近いものであり、自分のやりたいことをやっている者がわざわざ権利を主張するのは恥ずかしいことではないか。そして、哲学を表現する映像表現としてきれいすぎる、カッコよすぎるのではないか。

(竹内綱史、椎名亮輔、加國尚志)

次に、椎名亮輔はフランスで国際哲学コレージュに関わった経験を語った。エリック・マルティがアルチュセール論を公刊した時に、コレージュで書評会がおこなわれた。アラン・バデュウはラカン理論を通じた読解は妥当ではないとした一幕があったという。国際哲学コレージュはアソシエーション法によって創設されているが、椎名氏はフランス滞在中に自ら日仏カップルのアソシエーションを立ち上げた経験を述べた。代表者と会計、規約だけでアソシエーションは簡単に設立でき、運営基金や事務所などは必要条件ではない。この自由と軽快さはしかし、組織の脆弱さと表裏一体である。フランスの背景として、哲学のステータスが高いこと、若手研究者の発表の場がないことが指摘され、こうした状況に対するコレージュの意義が示された。

最後に、加國尚志は、ハンガリーの哲学者に対する弾圧を紹介した。政治的・経済的な状況によって〈哲学への権利〉は容易に制限される。そうした状況では、理性を公的に使用する〈啓蒙〉が重要だが、これをデリダなりに引き受ける実践が国際哲学コレージュではないだろうか。また、哲学と国家の関係を考えてみると、「哲学は痛烈な社会批判はするけれども、そうした哲学の立場は認められなければならない」という関係がソクラテス以来くり返されてきた。その際、晩年のフーコーが説いたように、真実を口外することが哲学の主要な根拠になるだろう。

会場からは、「抵抗のための哲学という主張とともに、エンディングで「手をつなぐ」イメージが描かれるのは危険ではないか」「日本において〈哲学への権利〉を主張すべきか」といった質問があった。

2011/02/26 書籍刊行記念イベント「彷徨うこと、考えること」(管啓次郎)

2011/02/26 書籍刊行記念イベント「彷徨うこと、考えること」(管啓次郎)

2011年2月26日、千駄ヶ谷のBibliothèque(ビブリオテック)にて、『哲学への権利』刊行記念イベントとして、管啓次郎(明治大学)氏と対談「彷徨うこと、考えること」がおこなわれた(約35名の参加)。

管氏は自分の研究スタイルとして、ある作家、ある作品、ある旅、ある人物との出会いを同じものとみなし、同じレヴェルで書き続けてきた。とりわけ旅について書くことは実は難しい。旅の経験を文字にすると、誰かがどこかで書いたことと似ているように感じられるからだ。文字による抽象化は異なる旅の経験を類似させる。自分がどんなに独自の旅をしていると思っていても、それは誰かの反復でしかない、これは旅のエクリチュールにつきまとう試練である。

日常のなかで異質なものに出会ったり、知らないことを知れば人間は傷つき、そこから思考が始まる。とりわけ、異国の人との出会いや外国への旅は最たる傷をもたらすだろう。自分の不慣れな外国語で交流し、生きなければならない状況において、私たちはまるで子供に帰ったようである。それは自分の人生を生き直す経験にも等しい。

この日は岡本太郎の100歳の誕生日であり、その「太陽の塔」で有名な大阪万博の経験が管自身の旅への衝動として回想され……また、2月に亡くなったグリッサンの追悼詩5編が朗読され、このクレオールの作家への想いが綴られ……と管氏の巧みな語りと圧倒的なパフォーマンスが止まらなかった!

管はフィクションよりも日記や紀行、回想などのドキュメントに惹かれるという。それは「重力とともに生きるほかない存在」を記した文章であり、日付(時間)と土地の名(空間)のリズムが刻み込まれたエクリチュールである。私の方はデリダの哲学の活動をドキュメンタリー映画として表現した。文学と哲学におけるドキュメント=生の重力への志向がこの日の対話の通奏低音をなしていたと言えるだろう。

2011/03/04 琉球大学(持木良太、佐喜真彩、金城國夫)

2011/03/04 琉球大学(持木良太、佐喜真彩、金城國夫)

2011年3月4日、琉球大学にて、持木良太さんをはじめとする学生らの主催で上映・討論会「空(そら)の大学」がおこなわれた。春休みの閑散としたキャンパスだったが、学内外から35名ほどが集まった。

(前日、古くからある栄町商店街で教員・学生とさっそく懇親会。閉店後、各商店のカウンターがテーブルとなり、即席の開放的な飲み屋に変わる。)

持木さんによる討論会の魅力的な告知文は以下の通り。

「一方、新自由主義経済の中で大学は企業や社会の圧力に押しやられて本来の大学としての機能を失いつつある。例えば、「シュウカツしなくちゃ!」と躍起になる学生にとって、大学は「高校」と「実社会」の間の単なる「つなぎ目」としてしか機能していない。だがそういう「廃墟」の大学にもまだ大学生が回収できる知は転がっている。それは学生が何かを持ち込める「空(から)の大学」であり、同時に重力に抗する可能性を秘めた「空(そら)の大学」かもしれない。」

(佐喜真彩、金城國夫、西山雄二、持木良太)

佐喜間彩さん(法文学部4年生)は、ジャック・デリダ『条件なき大学』の拙訳を読み、「あらゆる我有化の権力への抵抗」「条件なき大学は当の無条件性を告知するいたるところに生起する」という引用から自分なりの大学観を語った。合理的な社会をつくるために、権力による監視が幅を利かせることがある。こうした事態を改変するために、やはり合理的な手法に訴えるだけでは効果は十分とは言えないだろう。さまざまな社会的制約の箍を外すために、大学はどこか「空(から)」であった方がよい。ただ、無批判に学生が大学のカリキュラムをこなし、制度に安住するだけでは、大学は空っぽで空虚なものに映る。「空の大学」はこうした虚無主義と隣り合わせだ。

持木良太さん(法文学部4年生)は、大学のモラトリアム的な雰囲気が決定的に失われていることから口火を切る。大学は学生が就職の目的意識をもつことを強く要求するが、大学での教育はキャリア・アップに直接結びつくわけではない。持木さんは、白石嘉治とビル・レディングズを参照しつつ、中世の大学と近代の大学を歴史的に比較。前者は教師と学生の組合的運動体であり、後者は国民文化を洗練させる制度であった。中世の大学の原像へと回帰する郷愁だけでは不十分だろうし、とはいえ、近代の大学の理念もまた失われている。だが、大学がそんな「空」であるからこそ、みんなが何かをもち込める場所であった方がよい。「大学とは何か?」「大学とは~である」という積極的な規定で、性急にこの「空」を埋めて、大学の可能性を制限しないようにしよう。むしろ「大学とは~ではない」という否定形で大学を問い続けたい、とした。

金城國夫さん(教育学部4年生)は、映画の印象的なセリフ、「国際哲学コレージュは哲学が特権的な立場であることをまっさきに放棄した」を引用。大学もあらゆる特権に対して疑問を呈することができる場であってほしい。いまの社会では「大学に行かない、大学をやめることができない」という選択をすることは難しい。そうした大学の権威には居心地の悪さを感じる。

準備運営に参加した大学生のみなさんは何度か勉強会を重ね、等身大の疑問を誠実に語ってくれた。学生が大学制度についてこれほど自覚的に考えざるを得ない状況は果たして幸福なことだろうか、との問いも頭をよぎった。ただ、日本の新卒大学生の就職率が60%で騒がれているが、沖縄県は30%程度。大学は就活のために役立たないという現状認識は切実なものがあった。学生による主催上映ということもあり、これまでの(本土の)大学での上映とはまったく異なる雰囲気が会場で感じられた。

郊外にある琉球大学は広大な敷地を有し、キャンパスの中央には野鳥が生息する大きな池もある。ガジュマルの樹木が並ぶキャンパスでは、いたるところに緑が生い茂る。高台に位置するため、住宅地を見下ろす光景が開け、視界に入る空は広い。「空の大学」という魅力的なイメージが、このキャンパスの景色とともに着想されたことに納得した。

(ある学生が「フランス人ジャーナリストの通訳がけっこう大変で…」とつぶやいたのを聞いて思わず、返答した。「エミリー・ギヨネさんでは?」「え、そうです…どうして?」ギヨネさんはル・モンド紙などに沖縄関係の記事を掲載しているフリーの記者で、以前大学問題の取材で知り合いになった。さっそく連絡をとり、翌日、一緒に辺野古海岸を訪れて、基地建設反対のテントで関係者に取材した。)