2012年度

(前期・後期)カタストロフィの思想(水曜5限・フランス語圏文化論A・B)

本演習の成果の詳細は「カタストロフィ」欄で公開されています。

2011年、日本社会は震災・津波・原発という、人類史上初の三重のカタストロフィ(破局)を経験しました。甚大な数の行方不明者、被災者の困難な生活再建、無情にも故郷を追われた原発避難民、目に見えない放射能の不安……この自然災害かつ人為的災厄は、現在もなお進行中と言えるでしょう。カタストロフィ(catastrophe)はギリシア語源では「転覆」を含意しますが、日本社会は「3・11」によってまさに転覆し、大きな転換期を迎えています。本演習では、日本が直面しているカタストロフィを直接扱った文献ではなく、過去の人文・社会科学の文献や作品を敢えて参照します。これまで人間はいかにカタストロフィを表象し、解釈してきたのでしょうか。科学技術はカタストロフィにいかに対抗しうるのでしょうか。カタストロフィに見舞われた無垢な被災者たちの苦痛をどう受けとめればいいのでしょうか。人文・社会科学の文献を網羅してカタストロフィと人間の関係を根本的に問うことで、私たち自身の救済や希望の方途を探ります。

以下の5つの論点に即して、さまざまな文献・作品を発表形式で順次議論していきます。参加者が希望するカタストロフィに関する文献があれば、担当教員と相談の上、その文献で発表することもできます。

1)カタストロフィの表象

自然災害、疫病、放射能汚染、大虐殺といった破局的出来事はいかに表象されてきたのか。作家たちは破局の表象にいかなる思想を込めたのか。

アルベール・カミュ『ペスト』(小説) ハインリッヒ・V・クライスト『チリの地震』(小説)

本多猪四郎『ゴジラ』(映画) クロード・ランズマン『ショアー』(映画)

ダニエル・リベスキンド「ベルリン・ユダヤ博物館」「フリーダム・タワー」(建築)

レオナルド・ダ・ヴィンチ「大洪水」(素描)

2)カタストロフィの解釈

自然災害はたんなる天災だろうか、それともつねにある意味で人災だろうか。その物理的な原因や因果関係が解明される一方で、自然災害が人間への宿命や天罰として解釈されるのはなぜだろうか。

ヴォルテール『リスボンの災厄に関する詩編』 ルソー「ヴォルテール氏への手紙」

カント『判断力批判』 ジャン=ピエール・デュピュイ『ツナミの形而上学』 清水幾太郎『流言蜚語』

スザンナ・M・ホフマン、A・オリヴァー=スミス編著『災害の人類学――カタストロフィと文化』

3)カタストロフィの傷跡

無垢な人間たちがなぜ、突然の破局的出来事によって無慈悲な苦痛を与えられるのだろうか。死者に対する喪の作業、生存者の喪失感や罪意識といった他者の苦しみを第三者はいかに受けとめればいいのか。

『旧約聖書 ヨブ記』 フロイト『喪とメランコリー』 スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』

ジャック・デリダ『雄羊』 ビヴァリー・ラファエル『災害の襲うとき――カタストロフィの精神医学』

アーサー・クラインマン『他者の苦しみへの責任』 小田実『被災の思想 難死の思想』

4)カタストロフィと科学技術

人間が自然の諸現象を予知し管理するために科学技術は不可欠だが、その本質とは何か。科学技術は想定外の偶然的な事故をも計算に入れることはできるのか。

ハイデガー『技術への問い』 竹内啓『偶然とは何か』

村上陽一郎『人間にとって科学とは何か』

5)カタストロフィからの救済

破局的な出来事をくり返さないために、私たちはいかなる責任を負い、いかなる社会的諸制度によって、いかにリスクを避け、いかに破局を記憶し、いかなる救済と約束を紡ぎだすことができるのか。

ウルリッヒ・ベック『世界リスク社会論』 ハンス・ヨナス『責任という原理』

ポール・ヴィリリオ『アクシデント――事故と文明』

ナオミ・クライン『ショック・ドクトリン』 ヴァルター・ベンヤミン『歴史哲学テーゼ』

(前期)「人間・文化・社会」(月曜4限)

総合テーマ「愛」

愛を知らない人間はひとりもいない。明らかに愛は誰もが経験する人間共通の感情的な現象である。しかし同時に、逆説的なことに、愛の体験は各々の言語のように絶対的に特殊なものであって、他人と同じ経験を共有することがほとんど不可能なようにもみえる。個々人が別々の仕方で経験する愛に対して、いかなる普遍的な規定を与えることができるのだろうか。愛は各々の文化において、穏和な人間関係として(友愛、仁愛、博愛…)、私的な愛情(恋愛、片恋、悲恋、同性愛…)として、家族的な関係(家族愛、兄弟愛、母性愛、父性愛…)として、社会的制度(婚約、結婚、離婚…)として、共同体の紐帯(愛国心、愛郷、愛校、愛社…)として多様な形で現われる。「愛」のさまざまな問題系をめぐって、人文社会系の各分野の教員が順番に、オムニバス形式で講義をおこなう。総合司会・西山雄二(フランス語圏文化論)

4/9第1回 「愛と憎しみの起源――母子関係から考える」永井撤(心理学)

4/16第2回「「パリスはヘレナを愛する」をどう分析するか――関係の論理と形而上学入門」岡本賢吾(哲学)

4/23第3回「アメリカ文化・文学における愛と人種」辻秀雄(英語圏文化論)

5/7第4回「「君は僕のもの、僕は君のもの」――ドイツ中世文芸にみる様々な愛のかたち」山本潤(ドイツ語圏文化論)

5/14第5回「北京のドラマから見る幸福のかたち」落合守和(中国文化論)

5/21第6回「植物への愛は可能なのか」猪股ときわ(日本文化論)

5/28第7回「在日外国人からのまなざし」西郡仁朗(日本語教育学)

6/4第8回「なぜ昔から人は「国」を愛そうとするのか?」源川真希(歴史・考古学)

6/11第9回「いじめと友情――思春期の仲間関係を考える」乾彰夫(教育学)

6/18第10回「ジェンダー概念の数奇な遍歴――インターセックスとの関わりを焦点に」左古輝人(社会学)

6/25第11回「社会福祉の現場から」長沼葉月(社会福祉学)

7/2第12回「悪魔に愛された人を取り戻す愛の儀礼」高桑史子(社会人類学)

7/9最終回「詩と映画の現在、愛はどう表現されているか」福間健二(表象言語論)

(前期)「フランス語圏文学史A」(月曜5限)

20世紀のフランス文学をめぐる代表的な批評と思想をオムニバス形式で通観することで、その理解を深める。批評と思想の潮流に焦点をあてることで、20世紀フランスの文学・思想的輪郭を理解し、変容する人間の可能性を考察する。

第1回 導入 第2回 表象とは何か?

第3回 マルセル・プルーストの批評―作家の「別の自我」

第4回 シュルレアリスムの思想―無意識の芸術的創造性

第5回 読者とは誰か?―読者反応論の可能性と限界

第6-7回 ジャン=ポール・サルトルの思想と批評―実存主義の射程

第8回 アルベール・カミュの思想―不条理と反抗の彼方のヒューマニズム

第9回 ジョルジュ・バタイユの思想―文学と共同性

第10-11回 68年5月革命―「私」から始まる革命

第12回 ロベール・アンテルムの思想―強制収容所の後に残された人間性

第13回 ロラン・バルトの批評―テクストの誘惑

第14回 ミシェル・フーコーの思想―新たな人間像の告知 第15回 まとめ

(前期)ジャック・デリダ『獣と主権者』を読む(水4限・大学院演習)

_

_

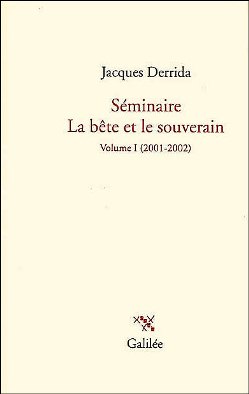

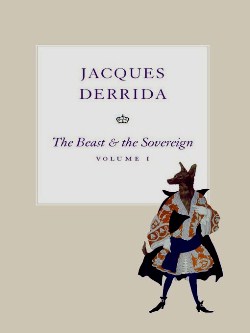

本演習では、2008年11月に刊行が開始されたデリダのセミネール・シリーズ(約14000頁、全43巻)の第1巻目『獣と主権者』をフランス語原書と英訳を用いて精読する。本書では、主権の概念とその諸形象の政治的かつ存在-神学的な歴史が、人間の固有性に対する動物の規定性という概括的な問いと交差されつつ探究される。動物の問いは、まず、動物的な生はいかにしてさまざまな領域(狩猟、家畜化、飼育、動物園、動物実験など)で扱われるのか、という生き物に関する政治的思考、生物学的なものや動物学的なものをめぐる政治性の問いとして分析される。またさらに、「人間が政治的動物である」という伝統的な定式にしたがうならば、獣を政治的主権性へと従属させる政治的な過程はいかにして組織されるのだろうか。また、獣と主権者は法や権利の空間に対して外在的かつ例外的な場を占めるがゆえに、法の起源と根源となりえるのだが、だとすると、両者の類比関係はいかなる過剰さを指し示しているのだろうか。本演習では、獣と主権者の古典的な対立を脱構築的に読み替えることで、政治的な主権の伝統的な規定を問い直すデリダ晩年のセミネール(第3章)を読み進める。

〈使用テクスト〉

Jacques Derrida, Séminaire La bête et le souverain Volume I (2001-2002), Galilée, 2008.

(英訳)The Beast and the Sovereign, Volume I, University Of Chicago Press, 2009.

(後期)カトリーヌ・マラブー『真ん中の部屋』を読む(水4限・大学院演習)

カトリーヌ・マラブーCatherine Malabouは、デリダの脱構築思想をもとにヘーゲルやハイデガー研究を展開しているフランスの哲学者である。マラブーは「形を贈与すること―形を受け取ること」という「可塑性」概念に着目し、哲学のみならず、脳科学の分野でも考察を進めている。今回は論集『真ん中の部屋――ヘーゲルから脳科学へ』(La chambre du milieu: De Hegel aux neurosciences, Hermann, 2009)に収録されたデリダ論やヘーゲル論を読む。