2010年度大学説明会

2010年度大学説明会

7月18日および8月20日、受験生向けの「大学説明会」が首都大学東京南大沢キャンパスにて開催されました。7月24日には「大学院説明会」もありました。仏文学関係からは、学系長の石川知広先生が最初の挨拶をされ、大久保康明先生が仏文教室の説明を担当しました。

「大学説明会」での仏文教室の紹介はここ数年小生が行うことが多いのですが、これが精神衛生上大変よろしくないイベントで、いつも内心はパニックとなります。「5分」でなんらか「仏文」について語る、それも何の準備もない高校生の聴衆?にお話しするということには、いかなる「準備」も可能ではないからです。どんな文句を用意して行っても、それが壇上で無効になるのです。「フランス語圏文化論教室」(名前は確かそうだったよな…)という表象の伝達可能性が、話の直前、そして最中に、完全に破壊されてしまいます。あったはずの語るべきことのイメージが崩れ、全体像が壊れ、しかも終わったときには、何らかの形で残るのです。何と凄絶な時間でしょう!

「仏文学プロパーよりはずっと広い関心や研究の間口を許容する教室です、にも拘らず、対象はやはり個に発するものに傾くでしょう… 芸術性、人間性、思想性というようなことが重要ですから… それに触れて、ある角度から鋭利に裁断・論述して行くのが勉強の核心ですが、その際、これまた個たるわれわれが用いる言語(媒介言語というか)の水準に、高く精緻なものを求め、深く切り込むというのが、仏文教室の構成員がまずは共有する一点、心構えかと思います」などと言っていた微かな記憶が… (大久保康明)

「哲学への権利」の上映会@逗子

「哲学への権利」の上映会@逗子

2010年8月27日、神奈川県逗子市のカフェCOYA にて、映画「哲学への権利」の上映会をおこなった。逗子は三浦半島の付け根に位置するこじんまりした街。小高い山の尾根筋に囲まれて広がる逗子海岸には、連日の残暑のせいで、まだ海水浴客が絶えない。逗子は東京や横浜のベッドタウンで、60年代から新興の高級住宅街が整備されてきた。

会場となった「COYA」は逗子海岸にほど近いところにある、白を基調とした古民家カフェ。店内は古家具が使用されレトロな雰囲気で、お店の奥では雑貨なども販売されている。本作が市中のカフェで上映されたのはこれが初めてである。学生、地元の方々、小学校の先生、画家など40名ほどが集まった。

今回は、首都大学東京のゼミ生数名とともに泊りがけで上映会をおこなった。慶応大SFC、東大、早稲田大の学生も加わりなんだかゼミ合宿のようで、吹き抜ける海風と共に楽しい雰囲気だった。(西山雄二)

モリエール「スカパンの悪だくみ」

モリエール「スカパンの悪だくみ」

モリエール作「スカパンの悪だくみ」(Molière, Les Fourberies de Scapin)が、2010年10月15日-17日、シアターXカイにて上演されました。スカパン役のジャン・スクラヴィス(Jean Sclavis)が人間とほぼ等身大の8体のマリオネットに魂を吹き込み創り出す世界は、揶揄と風刺に満ちたモリエール喜劇のエスプリそのもの。本作品は2006年の初演以降フランス国内外で絶賛を浴び、230回を超える上演を重ねてきました。

モリエール作「スカパンの悪だくみ」(Molière, Les Fourberies de Scapin)が、2010年10月15日-17日、シアターXカイにて上演されました。スカパン役のジャン・スクラヴィス(Jean Sclavis)が人間とほぼ等身大の8体のマリオネットに魂を吹き込み創り出す世界は、揶揄と風刺に満ちたモリエール喜劇のエスプリそのもの。本作品は2006年の初演以降フランス国内外で絶賛を浴び、230回を超える上演を重ねてきました。  スカパンを演じるジャン・スクラヴィスが8体の人形とともに行う『スカパンの悪だくみ』はおよそ1時間半に及んだ。原作を多少変えているところもあるが、ほとんどの部分では忠実に進められる。スカパンが人形8体を自分の思い通りに動かすさまは、まさに彼の悪だくみによって動かされる登場人物たちの様子が現れ出ていた。人形の頭、手足を巧みに動かすことによって感情が表現され、また、女性の人形(イアサント)を扱う時には台詞すべてを歌に変えるという工夫を施されていた。第三幕第二場の有名な棒叩きのシーンではかなりの笑いが会場に起こったが、彼らが喜んでいたのは棒でたたかれる主人の図ではなく、スカパンの一人芝居であるようだった。この場面では本来彼は主人を袋に詰めるが、この劇では自分の来ていた上着を脱いで人形にかぶせる。上着の下に来ていた服の背中にはFOURBE(ペテン師)と書かれている。まさにこれから主人を騙し棒で叩こうとする男の本質が現れた場面であった。(文責:坂巻美穂)

スカパンを演じるジャン・スクラヴィスが8体の人形とともに行う『スカパンの悪だくみ』はおよそ1時間半に及んだ。原作を多少変えているところもあるが、ほとんどの部分では忠実に進められる。スカパンが人形8体を自分の思い通りに動かすさまは、まさに彼の悪だくみによって動かされる登場人物たちの様子が現れ出ていた。人形の頭、手足を巧みに動かすことによって感情が表現され、また、女性の人形(イアサント)を扱う時には台詞すべてを歌に変えるという工夫を施されていた。第三幕第二場の有名な棒叩きのシーンではかなりの笑いが会場に起こったが、彼らが喜んでいたのは棒でたたかれる主人の図ではなく、スカパンの一人芝居であるようだった。この場面では本来彼は主人を袋に詰めるが、この劇では自分の来ていた上着を脱いで人形にかぶせる。上着の下に来ていた服の背中にはFOURBE(ペテン師)と書かれている。まさにこれから主人を騙し棒で叩こうとする男の本質が現れた場面であった。(文責:坂巻美穂)

アナクロニックな時を求めて

アナクロニックな時を求めて

2010年11月1日、大学祭「みやこ祭」の初日、生協前ステージにてバンド演奏をおこないました。仏文関係ではヴォーカルで西山、ギターで平山が参加しました。(Bass= Yoshi / Key= Abeko / Drum= Kazuhide Sakurada)(写真撮影:八木悠介)

大学祭のために練習して演奏するのは15年ぶりのこと。しかし、若い学生たちと練習すると、音の波とともにたちまちかつての自分に戻りました。学生のうちにこうしたアナクロニックな時間を身体のどこかに養っておくことは貴重です。放っておいても人間は成長し老いていきますから、むしろ時間を止めておく経験と技法を探し出すことの方が重要なのかもしれません。

ライブではシャンソンを含む4曲を演奏。前日までの雨があがって、気持ちの良い青空の下での演奏でした。協力していただいた若い皆さんに感謝です。(西山雄二)

独特の緊張感に包まれながらステージに上がりセッティングを終えると、演奏が始まりました。少し体が硬く、体温が上昇していくのがわかりました。2曲目の最中に、ふと顔を上げると秋の乾いた風が吹いていることに気が付きました。それがとても心地よいもので、体に染み入るようでした。日常において味わえない体感にとらえられ、時間感覚も吹き飛んでしまいました。そして、耳に響くバンドの音、ステージから見える景色、指先の弦の感触が断片的に体に残っています。全ての出来事はもちろん完全に同一に再現することは不可能で、実は一回限りのことばかりですが、それを強く実感することができました。今回、演奏する機会を下さった方々、協力して下さった方々、わざわざ訪れて見ていて下さった方々に感謝します。(平山雄太)

「20世紀フランス文学と写真」

「20世紀フランス文学と写真」

2010年11月6日、東京大学本郷キャンパスにてワークショップ「20世紀フランス文学と写真」がおこなわれた。  写真が生まれたのはフランスにおいてであることは異論も含め周知の事実だ。写真はそのメディアとしての特異性が注目され、誕生とほぼ同時に美学的な議論を数多く引き起こしてきた。芸術といういわば一回性の生、あるいは現実という不確かな表象、そのいずれをも写像として複製し続けることが出来る写真というメディアが芸術論に及ぼした影響は決して小さなものではないだろう。ワークショップではそういった単に芸術論における写真を論じるのではなく、フランスの特に文学分野において写真が及ぼした影響から敷衍して写真と文学、ひいてはエクリチュールを問い直すというきわめて同時代的なものであった。

写真が生まれたのはフランスにおいてであることは異論も含め周知の事実だ。写真はそのメディアとしての特異性が注目され、誕生とほぼ同時に美学的な議論を数多く引き起こしてきた。芸術といういわば一回性の生、あるいは現実という不確かな表象、そのいずれをも写像として複製し続けることが出来る写真というメディアが芸術論に及ぼした影響は決して小さなものではないだろう。ワークショップではそういった単に芸術論における写真を論じるのではなく、フランスの特に文学分野において写真が及ぼした影響から敷衍して写真と文学、ひいてはエクリチュールを問い直すというきわめて同時代的なものであった。

特に第一部での鈴木雅雄氏の、シュルレアリスムにおける写真の役割をジェフリー・バッチェンの「バナキュラー写真」と絡めた論や、第二部のサルトルからバルトへと受け継がれた『イマジネール』におけるイマージュ論を論じた澤田直氏、シミュラークルという観点からベンヤミン、クロソウスキー、ドゥルーズ、ラカンらを俯瞰した兼子正勝氏らの発表は刺激的であった。

しかしながら、当日のパネリストらの発表は写真の表象作用に的を絞ったものばかりだったのが目についた。写真論全般にいえることだが、「写真」と名指したときに我々が想定するのは現前する写真ではなく抽象的な写真である。私たちはバルトの「温室の写真」を想像することは出来るが、それを手にすることは不可能である。もちろん他にバルトが取り上げ論じた写真群は、複製写真として私たちは『明るい部屋』の中で閲覧できる。しかしながらそれはバルトの見た写真では決してない。バルトは『明るい部屋』を携えながらそれらの写真を論じたわけでは決してないからである。この点こそがメディウムの問題であり、ある写真を論じるのがミロのヴィーナスを論じるのと同列にはなり得ないゆえんである。

実際、『明るい部屋』においてバルトが取り上げる写真がことごとく雑誌などの商業的複製写真であることは興味深いし、「温室の写真」というバルトの極めて個人的な物語が付着しているはずの写真が写真内容ばかり語られ、どのような紙質のプリントなのか分からない(光沢か半光沢かさえ想像するしかない)というのは十分に奇妙なことだ。こうした観点を踏まえたのかは分からないが、桑田光平氏がコメントでバルトの『明るい部屋』は写真論としては破綻している、と述べていたのは十分に納得できるし、さらに写真を語るための言説はまだ生まれてはいない、という発言はワークショップでなされてしかるべき発言であったと思う。(文責:八木悠介)

Joyeux Noël !

Joyeux Noël !

仏文学専攻の八木さんが、5時間かけて「お菓子の家」をつくってきました。演習や事務室のみんなからは歓声があがりました。さて、どこから食べるか …… Joyeux Noël !

ジャン・ジュネ 生誕100年

ジャン・ジュネ 生誕100年

昨年2010年はジャン・ジュネ [1910-1986]生誕100年で、翻訳刊行や雑誌特集が相次ぎました。

生後数カ月で母親に捨てられ、10歳の頃から泥棒をくり返して何度も施設に入れられ、18歳で軍隊に入るが脱走してヨーロッパを放浪……1942年に刑務所内で書き上げた『花のノートルダム』がジャン・コクトーに絶賛され、作家デビュー。20世紀のたぐい稀な文学者ジュネは作家のみならず、思想家や詩人を、そして私たちを魅了し続けて止みません。(文責:西山雄二)

『ふらんす 2010年 12月号』特集「ジャン・ジュネ生誕100年」

岑村傑「葉書 / 雪 / 生誕」、根岸徹郎「ジュネ演劇」、鵜飼哲「明かしえぬ共犯性―ジュネをめぐる二つの集いのこと」

『ユリイカ 2011年1月号』ジャン・ジュネ―“悪” の光源・生誕100年記念特集

ジャン・ジュネ「アメリカに向けてジッパーを下ろす」「あるアンケートへの回答」

松浦理英子×宇野邦一「死刑囚に寄り添うもの 自己形成する悪の発生」など

Le Magazine Littéraire, no. 503, décembre 2010, Jean Genet

『女中たち バルコン』渡辺守章訳、岩波文庫

姉と妹,ふたりの女中が夜ごと興じる「奥様と女中ごっこ」.危険で残酷な遊びは次第にエスカレートし,警察への密告,旦那様の逮捕,奥様殺害計画と,臨界まで突き進む.乱反射する模倣と幻惑,破局と浄化の力.泥棒=詩人=革命家が20世紀に甦らせた,めくるめく祭儀的演劇.

『花のノートルダム』中条省平訳、光文社古典文庫

泥棒で同性愛者だった青年ジュネは、獄中で書いたこの処女作で20世紀最大の<怪物>作家となった。自由奔放な創作方法、超絶技巧の比喩を駆使して都市の最底辺をさまよう犯罪者や同性愛者を徹底的に描写し、卑劣を崇高に、悪を聖性に変えた、文学史上最も過激な小説。

『シャティーラの四時間』鵜飼哲・梅木達郎訳、インスクリプト

1982年9月、西ベイルートの難民キャンプで起きた凄惨なパレスチナ人虐殺。本書は、最初のヨーロッパ人として現場へ足を踏みいれたジャン・ジュネによる事件告発のルポルタージュであると同時に、パレスチナの戦士たちとの交わりを通して幻視された美と愛と死が屹立する豊饒な文学作品でもある。

プルースト『失われた時を求めて』新訳刊行

プルースト『失われた時を求めて』新訳刊行

マルセル・プルースト『失われた時を求めて』は、これまで井上究一郎先生、鈴木道彦先生のお二人の個人全訳があった。この度、吉川一義先生、高遠弘美先生の両先生によってそれぞれ新たな個人全訳の刊行が始まった(それぞれ岩波文庫、光文社古典新訳文庫より刊行)。

『失われた時を求めて』は20世紀を代表する長編小説の一つで、「Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 長い間、私は早くから寝た。」という冒頭の有名な一句からすでに謎めいた呼びかけとなっており、読者をその壮大な物語へと誘っている。

高遠弘美先生は既訳を尊重しながらもその問題点を意識し、自身の新訳を試みた経緯を後書きで説明している。その後書きでは、たとえばジョルジュ・サンドの田園小説のくだりを取り上げて既訳の問題点を指摘し、自身の訳との比較検討を紹介している。

(高遠弘美訳の光文社古典新訳文庫版、吉川一義訳の岩波文庫版)

吉川一義先生も先行訳を踏まえつつ、より精確な翻訳へと更新しようとしている。一例を挙げると、「不眠の夜」の場面で他の訳が「調整者」や「調整係」としている単語について、同時代の資料調査を行い、またプルーストが造語したという背景を踏まえて「改装業者」と訳出する。難解で知られるプルーストの文章であるが、吉川訳の方針は「プルーストの原文に忠実で、読みやすい翻訳をめざすことに尽きる。」としており、原文の語順を尊重してプルーストのイメージの展開に沿う訳を試みている。

高遠弘美先生はフランス文学者で翻訳家、明治大学商学部教授。2008年に「消え去ったアルベルチーヌ」の翻訳を刊行の後、今回の全訳に取り組まれている。吉川一義先生はプルースト研究の大家であり、特にプルーストの草稿研究、絵画とテクストの関係における研究などで先駆的業績を残されており、今回の全訳も長年の研究の成果がふんだんに盛り込まれている。吉川訳岩波文庫版には図版が多数収録されていて、絵画等プルーストのテクストの下敷きになっているイメージが伝わるよう工夫されている。(川原雄太)

フランス滞在(1) ― ボルドー第3大学視察

フランス滞在(1) ― ボルドー第3大学視察

東北大震災の後、福島原発の事故が心配されるなか、悩んだ挙句、3月19日深夜、予定通りフランス出張に旅立った。今回の目的は、パリ・国際哲学コレージュでの二回のセミナー開催、ボルドー第三大学の視察、研究者との研究交流などである。国際ゼミ合宿の名目で、希望する学生4名が同行し、セミナーに参加することになっている。

パリのモンパルナス駅から南に下り、ボルドーまではTGVで3時間ほど。ガロンヌ河が流れ、大西洋にも近いボルドーはローマ時代から中継貿易都市として栄えてきた。温暖な気候と湿気を含んだ土壌はワイン栽培に最適で、ボルドー・ワインの優美な味は世界中を魅了し続けている。ガロンヌ河が三日月状の形をしているため、ボルドー市は「月の都」と呼称される。

ローマ時代の名残を残す石畳の道は現在、目貫通りになっていて、主要なブッティクやレストラン、カフェが並ぶ。中心市街地は適度な大きさで、1時間あれば無理なく散策できるほど。路面電車がのんびりと街中を駆け抜けるが、そのゆったりした姿もまたボルドー市の景観の一部だ。パリと比べてフランスの地方は物価が安く、実に美味しい食事を楽しむことができる。

(定番料理「鴨のコンフィConfit de canard」。塩漬けにした鴨肉をたっぷりの油で時間をかけてじっくりと低温で揚げ、最後に強火で皮をパリッと焼いた料理。)

友人のエディー・デュフモン准教授の案内でボルドー第三大学を視察し、図書館、食堂、日本語学科事務室、付属語学学校などを見学した。郊外にあるキャンパスは路面電車の5-6駅に及ぶ広大さで、パリの大学とは異なり、緑の多いゆったりとした敷地が特徴的だった。

日本語学科の浅利誠先生、曻地崇明先生とアルゼンチン・レストランで夕食をとり、ボルドー第三大学の実情やフランスの大学制度について話をうかがった。日本語学科は英語、スペイン語に次いで人気があり、新入生が220名ほど登録するという。漫画やゲームなど、若者のオタク文化の影響だ。ただ、フランスの大学は評価が厳しいので、一年次を終了できるのは4割ほどで、卒業できるのは40名ほどだけだ。

ボルドーで身体一杯に浴びた心地よい太陽の光を後にして、TGVに乗って再びパリへ。車中で翌日の発表資料の準備。国際哲学コレージュでの初のセミナー開催へ。

フランス滞在(2)―「美しき街」にて

フランス滞在(2)―「美しき街」にて

「ベルヴィルBelleville(美しき街)」というフランス語の響きと意味とは少し異なり、この地区は移民が大半を占める騒々しい庶民的な区域だ。パリ20区の北東、メニルモンタンの丘のふもとにあるこの街にアパートを借りて滞在している。

(地下鉄駅前の中華料理屋。中国語では「美麗都」。)

20世紀初頭からベルヴィルは難を逃れた移民がやってくるアジール空間である。虐殺を逃れたロシアおよびポーランド系ユダヤ人、アルメニア人、トルコの支配から逃れたギリシア人、ナチスの迫害を逃れたドイツ系ユダヤ人、フランコ独裁政権から逃れたスペイン人……中国・ヴェトナム系の移民も含めて、ベルヴィルは雑多な雰囲気が漂う街区だ。

(フランスではローラー・スケートは一般的。ローラー・スケート愛好協会が企画する、集団街頭走行が度々実施される。警察官もスケート靴を履いて併走し、数百人が車道を走り抜けていった。)

パリではいつも魅力的な展示がいくつもおこなわれている。3月末現在で興味深いのは、まず、パリ市役所で開催されている「パリコミューン」展(5月28日まで)。1871年に民衆が蜂起して革命政府が誕生してから140年。200以上の版画、写真、ビラが展示され、革命政府の樹立から崩壊までが紹介されている。頓挫した革命を公的な施設で記念して展示するのは興味深い。

フランス国立図書館(ベルシー)では、「ガリマール、1911-2011年――出版社の一世紀」が展示されている(7月3日まで)。ガリマール出版社はフランスを代表する世界的な出版社で、20世紀の出版史の核をなすだろう。ジッド、プルースト、アラゴン、ブルトン、マルロー、ジョイス、フォークナー、サン=テグジュペリ、サルトル、カミュ、デュラス、三島、ル・クレジオ、クンデラ……ガリマール出版社の出版カタログはそのまま20世紀文学史と言えるほど。

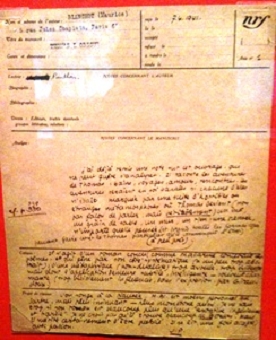

(査読委員会による評価資料〔右〕。ジャン・ポーランがブランショ『謎の男トマ』を査読した結果報告。「サルトルの『嘔吐』を想起させる。それほど多くの読者は望めないだろうが、出版するべき」)

そもそも『新フランス評論(NRF)』誌の刊行から始まり、雑誌出版からガリマール出版が生まれ、20年代にフランスの主要な出版社となる。戦争期には文化占領の一環としてナチスに主導権を握られもした。戦後は、プレイヤード叢書、フォリオ文庫、子供向け書籍、人文科学叢書など画期的なシリーズを刊行し続けてきた。今回の展示では、ガリマールお馴染みの装丁の朱色の壁が設えられ、著名な作者の草稿やガリマール社宛の書簡が並び、ヴィデオ映像が投射されている。

(カルチエラタンを歩いていると道路が封鎖されて、延焼したバスの周りに消防車と警察が多数。「もしかして、テロ?」と咥え煙草の青年に聞く。「まさか! たまたまタイヤから出火したらしいよ。」)

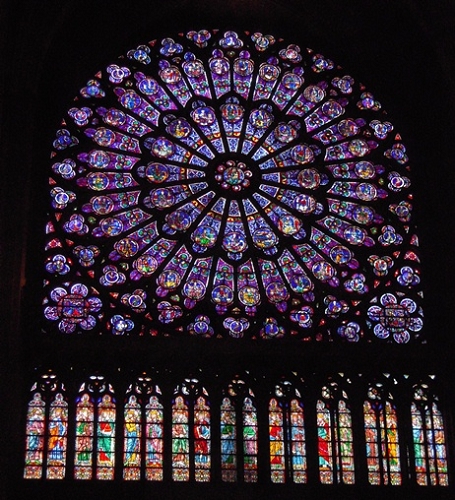

フランスでは、古くからある教会でコンサートが頻繁に開催される。主にクラッシックが演じられ、厳粛な空間に音が響き渡る様子は圧倒的だ。「パリの宝石」とも呼称される壮美なステンドグラスに囲まれたサント=シャペル教会で、ヴィヴァルディの「四季」を聴いた。弦楽団によるかなり自由な解釈の演奏で、ロックのライブをも思わせる激しいパフォーマンスは刺激的だった。明日、三月の最終日曜日にフランスはサマータイムに移行し、日没が劇的に遅くなる。

フランス滞在(3)-国際哲学コレージュ・セミナー

フランス滞在(3)-国際哲学コレージュ・セミナー

2011年3月24日および28日、パリ批評研究センターにて、国際哲学コレージュのセミナー「哲学の(非)理性的建築としての大学」が開催された。昨年、ディレクターに選出されてから初のセミナーで、初回は40名ほど、2回目は15名ほどの聴衆が集まった。

冒頭で、国際哲学コレージュと日本の関わりに言及した。1983年10月にコレージュが創設された直後に、デリダは日本を訪問した。彼は中村雄二郎氏に依頼し、翌11月に彼の講演「『場所の論理』と共通感覚」が実現した。初の海外研究者の催事にもかかわらず、会場にコレージュ関係者はほとんどおらず、デリダはとても失望したという。今期のディレクター構成は外国人13人中、アジア人は私一人だけで、西欧のディレクターばかりだ。私としては、東アジアへとコレージュの活動を展開させたいと考えている。

初回のセミナーでは、90年代以降の日本の大学の現状を説明した上で、近年の自分の活動を紹介し、最後に今後の研究計画の展望を概観した。

これまで30分程度のフランス語の発表は何度も経験してきたが、今回、フランス語で二時間のセミナーを担当するのは初めて。日本の大学では90分なのに、不自由なフランス語で二時間も話し続けることなどできるのだろうか、と思っていた。幸い二時間話し続けることはできたが、その内実は決して満足できるものではない。時間が経つにつれて、精神的・体力的に余裕がなくなり、勢いが衰えていった。来年度のセミナーに向けて大いに改善するべき課題である。

28日は藤田尚志(九州産業大学)氏を招いて、発表「条件付きの大学」をしてもらった。藤田氏は巧みなフランス語でフランスの大学についての制度的考察をおこない、デリダ『条件なき大学』への批判的コメントを寄せた。藤田氏の余裕のある話し方とその充実した議論からは大いに学ぶことがあった。あらためて感謝申し上げる次第である。

フランス滞在(4)―緩やかな時空間において人が集まるということ

フランス滞在(4)―緩やかな時空間において人が集まるということ

「フランスとは大きく異なり、日本には広場がない」――2月に対談した池澤夏樹さんの印象的な言葉だ。フランスではいたるところに広場や教会があり、即席の市場を設けるために歩道は広い。人々が集い、言葉を交わし、日常とは異なる緩やかな時間が流れる空間がある。公共性の充実とは、社会のなかでそうした時空間が残されていることを言うのだろう。

今回の滞在で印象的だったのは、パリ市役所前の広場で市役所の警備員たちがデモをおこなっている場面だ。改革によって、警備員の待遇(給与減額、有給休暇の日数削減など)が改悪されるという。このことに抗議して、市議会が開催されている時間にデモをしている。デモと言っても、勇ましい戦闘的な雰囲気はない。ただ、警備員が一堂に会して、おしゃべりをしているばかりで、時折「ピー!ピー!ピー!」と仕事道具の笛を鳴らして気勢を上げる。非常に緩やかなデモである。また、警備員がデモをしているあいだ、市役所の警備はなく、警察が代わりに警備にあたっていた点はユーモラスだった。

(デモは数時間続くのでお腹が減る。労働組合が即席の店を出し、コーヒーやサンドイッチを安価でふるまっていた。)

フランスには日本のような居酒屋はない。気心の知れた仲間と安価で歓談するためにフランス人は誰かの家に集まることが多い。いわゆる、fête(フェット)だ。Fêteには「祝日、パーティー、楽しみ、陽気さ」という意味がある。今回も滞在先のアパートに日本人留学生を招待し、14人ほどでフェットをおこなった。どうでもいい話題から最先端の研究動向まで話は多岐に及ぶ。ただ、こうした緩やかな交流こそが学びの場となり、研究活動の思わぬ糧になるのだ。

(アパートでのフェット)

(日本人・韓国人留学生の懇親会)

社会の緩やかな空間で人が集まって、穏やかな時間を過ごすこと――「フランスとは大きく異なり、日本には広場がない」という言葉の重さを再確認した。

フランス滞在(5)―学生の感想

フランス滞在(5)―学生の感想

今回のフランス滞在には学生4名が同行して、国際哲学コレージュのセミナーに参加し、フランスの現実に触れた。旅の本質は出会いと経験の強度にあるが、教育の本質も同様である。旅を通じた学びとはいかにして可能だろうか。参加した各人に文章を綴ってもらった。

「コミュニケーションの重要性」 川野真樹子(首都大学東京2年生)

私にとってはフランスに滞在するのは2回目のことだ。ただ、前回の滞在は旅行であり、今回の滞在とは大きく意味が異なっていたように思う。今回の滞在で私が得た一番のものは語学の大切さ、そしてコミュニケーションの重要性を学ぶことができたということである。

フランスに到着してまず驚いたことは、様々な人種が共存しているということだ。デパートのおもちゃ売り場を覗いてみると、彼らに合わせて肌の色や髪の色、目の色が異なる人形がずらりと並んでいる。日本でも馴染みのある「バービー人形」も肌の色が白いタイプと黒いタイプとがあり、日本で売られている肌の白いタイプのものしか見て来なかった私にとっては衝撃だった。しかし、様々な人々が暮らすというパリの特徴が身を持って実感できたという点では、このようにデパートの売り場を巡ることも非常に勉強になった。

また、語学やコミュニケーションという点から考えると、自分のフランス語や英語の拙さがはっきりと分かった。しかし、その拙い言葉を根気よく拾い上げてくれるフランス人は意外と多く、フランス人に対して持っていたイメージ(自国語を話せない相手に対しては非常に冷たい態度を取るというもの)が根本的に崩れたように感じた。コミュニケーションと言えば、フランスではお店に入る時、出る時に必ず店員と挨拶をかわす。目を見て、言葉を発してお互いを認識するのだ。日本との大きな違いはその点にあると思う。日本では、お店に入っても、客と店員とがあまりお互いを認識し合っているとは感じられない。この認識されているという感覚が、私にとっては非常に心地よいものであった。メトロの駅や車内でも、人々は常に周囲に気を配っていて、お年寄りや小さい子供連れの親を見ると、さっと席を立って譲ったり、ベビーカーや荷物を運ぶのを率先して手伝ったりするのだ。日本のように、弱者が弱者のままであるのではなく、弱者を社会の一員としてどのように認めていくことができるのかが常に問われているように感じた。このような日本との違いは、他者を異端なものとして排除しようとする文化か、それとも他者を他者として認めて受け入れようとする文化か、という違いによるものだと思う。この受け入れようとする態度が、フランスが移民の多い国であることを示しているように思う。

しかし、移民の多い国家だからといって、全ての人々が本当に平等に暮らしているのかというとそうではなかった。メトロや、パリの地区によってそこを利用している人種がはっきりと分かれていたり、職業が明確に分かれていたりした。観光客の多い場所に、観光しに来たり、土産物屋で働いたりしている人々は、ほとんどが白人で、私たちがイメージする「フランス人」である。しかしそのすぐそばで、露店を並べて土産物を売っているのは、ほとんどが黒人やアラブ人である。平等であると言ってもかなり露骨に「階級」が見えてしまうことにショックを受けた。

国際哲学コレージュの授業では、様々な国籍の人が授業を聴きに来ており、国際的な学問の場と、日本の学問の場との違いを体験することができた。日本の大学の授業よりも、国際哲学コレージュの授業の方が、より人々に開かれた授業であると感じた。生徒は疑問に思ったらすぐにその場で(先生の話を止めて)質問することができる。また、同時に自分の意見を述べることもできる。先生と生徒との関係が、日本よりも、もっと近いものであるように見えた。西山先生の、国際哲学コレージュでの授業を受けてみて、国際的な場に出るためには、堂々とした態度、そして語学力、相手を受け入れようとする姿勢が重要なのだと感じた。フランスに限らないとは思うが、日本人であることが長所にも短所にもなる。その時に、堂々としている方が、彼らからの信頼を得やすいのではないかと思った。自分に自信のない態度をすること、それは信用に値する人間であるとは受け取られない。信用に値する人間とみなされないということは、フランスでは、対等な立場に立つことが非常に厳しくなるということであると感じた。将来、国際的な場に出た時にどう振舞えば良いのか、それを勉強する機会に恵まれたことは幸せだと思う。

(モンパルナス墓地のサルトルとボーヴォワールの墓。墓石に口づけの跡が多数。)

フランスでの十日間の滞在は、日本の中だけにとどまっているのは井の中の蛙にすぎない、ということを考えさせられるものだった。今回の体験を通して、私はもっと積極的に世界に出て行きたいと強く思うようになった。

「私がパリに来て少しでも学んだこと」 大宮理紗子(首都大学東京2年生)

私がこの国際ゼミ合宿に参加させていただいたのは、東京とパリとの違いを体感するため、また国際哲学コレージュという誰でも参加可能かつ無償、また単位制度などが存在しない学問の場がいかにして成り立っているのか、またどのような人たちが来るのかを実際に見るためだった。そして、私は想像以上の東京とパリとの差に驚かされ、その驚きはだんだんと羨望へと変わっていった。一言で言うと、私はパリの「生きた雑多性」に惹かれた。をまず驚きだったのは地下鉄の中で音楽を奏でお金をもらう人たちの存在。彼らは地下鉄の中でこのようなことをやってよいと許可を得てやっているのだが、日本ではまずありえないだろう。許可は出ないし、お金を渡す人がどれだけいるだろうか。そんなフランスの地下鉄の中には「携帯オフ」「お静かに」という印はもちろん全くない。それでもお年寄りの方が来たら席を譲るという場面を何度も目にした。パリの地下鉄には行きの改札口はあっても帰りはない。つまり悪いことをしようと思えば出来てしまう(時に抜き打ち検査があるが)作りになっていた。

またパリにはいろんな人が集まる広場、公園とにかく「場」があった。驚くほど面積が広くて、たくさんの人(白人、黒人、アジア人など人種もさまざま)が集まっているので「パリって東京より面積広かったっけ」というような錯覚をしたほどだった。子ども連れの家族やカップル、物乞い、大道芸人、観光客など本当に様々な人たちがいた。人が集まるおもしろい催しものもあり、多くの人がローラースケートを楽しめるように道路が解放されることがあったり(ローラースケートの集団の先頭は警察)市庁舎の中で「パリコミューン」展が開かれているのは、何ともおもしろいなと思った(下は展示写真)。

特に日本と違うなと感じたのはお店の人たちの対応。お店にお客さんが入ってくると「ボンジュール」といつも挨拶をするのだ。それは観光名所のお土産屋だけでなく、街の小さなブティックやスーパーでレジ打ちをしている人、さらには美術館での持ち物検査する人、空港での税関の人などみんな挨拶をしてくれた。レジ打ちは座っていて、お客が来るまでは絵を描いていたり新聞を読んでいたり自由にやっているのだけれども、お客さんが来たら絶対に目を合わせて「ボンジュール」と言うのだ。私は最初、少し戸惑ってしまった。日本では「いらっしゃいませ」と言われることがあるけれどもそれに客が反応することはほとんどない。だから反応することに慣れてない私は最初少し戸惑ってしまった。「ボンジュール」と返しているうちにすぐに慣れ、この双方向でのやりとりはとても気持ちよく感じるようになった。そのやりとりに慣れていた自分は帰りに日本の空港に着いた際、税関の日本人に恐い顔でいきなり「パスポートを見せて下さい」と言われたのにはびびらずにはいられなかったし、少し不快に思えた。私がパリで感じた「生きた雑多性」は「ユーモア」「寛容さ」「信用」でなりったっているのかもしれない。

国際哲学コレージュの授業には2回参加した。2回とも授業が普通のアパートのようなところで開かれた。特に目印や看板も出ていないので正直見つけるのはとても大変だった。国際哲学コレージュが既存の場所をもたないため大学を借りるなどして授業を行っているというのを知ってはいるつもりだったが、このようなところで行われるのは驚きでもあったし、人の集まり方をみると少し寂しくもったないない気もした。一回目は多くの方が集まったが、西山先生とかねてから出会っていた方が多く2回目は人数自体が非常に少なかった。フランス語だったため内容はほとんど分からなかったが、大学論に興味のある学生は(無償でもあるわけだし)もっと来ても良いかなと思った。国際哲学コレージュ自体は誰しもが来れるはずの開かれた学問の場であるはずなのに、なぜこのようなことが起きるのか。まず単純に広報の少なさがあるような気がした。フランスの街にはデモやコンサートのポスターが貼ってあるところが多々見られたのだが、このようなところを利用して広報をすればもっと認知度が高まるのではないかと感じた。

また推測でしかないが、無条件性の一つである「単位が出ない」ことがむしろ学生の来ない要素の一つなのかもしれないと思った。通っている大学内で国際哲学コレージュでの授業と似たようなものがあれば、単位が出る大学内の授業をとるという学生が多いのではないだろうか。ジゼルべルクマンさんと少しお話させていただいた時に「就職で有利にならないからという理由で哲学をしなくなる学生が増えた」という話があった。まったく日本と同じだなぁと感じたが、コレージュでの授業でも近いものを感じた。一方で人数は少なかったが来ている人たちは非常に意欲的でメモをとりまくっていたし、質問もばんばん出ていた。これは私が見たことのない授業風景だったし、私自身がこれほど質問したり先生の説明にわって入るようなことはしたことがなかったため衝撃的だった。質問するということは「自分がここまで分かっているということを示す」ためであるということを再確認させられ、自分の大学における授業の受け方の受動性について考え直させられた。4月からは授業の空気を読まないで質問してみようかなぁ!

「次は留学に向けて」 松本友也(慶應義塾大学1年生)

今回のパリ合宿は、僕にとっての2度目の海外行きとなった。1度目は昨年訪れたカンボジア。ヨーロッパは今回が始めてだったので、どのような違いが見つけられるか楽しみだった。

国際哲学コレージュでの西山先生の授業に出ることが、今回のゼミ合宿の主要な目的だった。個人的にフランスの哲学教育に興味があったので、フランス語の講義内容はわからなくても、どのような場所でどのような人が聴講してどのような雰囲気が授業が進められるのか、この目で見てみたいと思っていた。授業を受けてみた感想としては、意外と人が少なく、普通の教室のような場所で講義が行われていることにまず驚いた。本や映画で繰り返し強調されていた「場」についての理念が、現実的な形に落とし込まれるとこのようなスタイルになるのだろうか。

また、聴講者は日本人・韓国人が多く、何人かアメリカ人やフランス人もいた。質疑応答の時間に、日本人の研究者の方が日本人である西山先生に、フランス語で質問をする。そのあとのやりとりもフランス語で交わされる。講義が始まる前まで普通に日本語で歓談していた二人が、フランス語で議論している光景は、とても新鮮であり、国際発表であるということを強く実感させられた。

個人的な収穫としては、映画の出演者の一人でもある、ジゼル・ベルクマン氏に質問ができたことが貴重な経験となった。それはフランスの哲学教育改革の最新の動向に関するものだったが、日本在住でフランス語がまだ拙い僕ではなかなか手に入れることができない情報だった。一人の現場教育者が、自分の置かれている状況だけでなく、大局を見据えて行動していることにも感銘を受けた。日本と安易に比較することはできないが、高校教員が、教育も行いながら精力的に研究・講演活動を行い、その成果を出版するというのは日本では考えられないようなことに思えた。

また、街で買い物をしてフランス人とやりとりをしたり、こちらに留学している日本人の方と会話をしたりする中で、フランス語を「使う」ということについて考えさせられることが多かった。僕は大学で1年間フランス語を勉強したが、読み書きは多少できても、ほとんど喋れない。しかし逆に、うまく文章が作れなくても通じてしまう。また、研究目的でフランス語を操るのと、若者言葉を駆使できるようになることも違う。ただ一枚岩の「フランス語」があるわけではないようだ。今後勉強していく中で、そういったことにより自覚的になれれば良いと思う。

今回のゼミ合宿のもう一つの目的として、異文化体験があった。こちらに来てからは驚きの連続で、生活習慣や礼儀作法、社会の慣習もまるっきり日本と異なっていた。一番実感として残っているのは、他人が自分のパーソナルな空間に踏み込んでくるなあ、と感じたことだ。うまく言葉にできないが、例えば、道や店内を歩くときなどに手で押しのけられたり、肩に手を置かれたりなど。不快というわけではないが、びっくりしたというか、一瞬警戒心がはたらいた。日本とは、物理的な距離と心理的な距離の関係が異なるように思えた。

もう一つ驚いたのは、料理だ。移民の国だから、というのもあるだろうが、外食で中華やベトナム料理、アフリカ料理を食べる機会が多かった。僕は去年カンボジア旅行のさいにベトナム料理のフォーを食べたのだが、そのとき食べたフォーと、こちらで食べたフォーは、形式がまったく異なっていた。パリでは、中華にもベトナム料理にもテーブルクロスが敷かれ、ワインが合わせて飲まれている。他国の伝統料理がフランス料理の形式と融合していて、不思議な感覚だった。そうした料理がフランスに持ち込まれた経緯は色々あるだろうが、料理や文化は環境が変わってもしぶとく生き続けるのだろう、と思った。

今回はゼミ合宿として訪れたが、次回は留学という形でパリに来たいと思っている。おそらく2、3年後になると思うが、語学もある程度できるようになっているだろうその時には、今回の滞在とはまた違ったフランスの姿が見えてくる気がしている。

「孤島での決意」 満江亮(山口大学修士2年)

私はこのパリ滞在の前に、ホセ・ルイス・ゲリン(Josê Louis Guerin)という監督の『シルビアのいる街で』(Dans la ville de Silvia)というフランス映画を観ました。上映は3月11日からたったの3日間。私は11日の夕方の上映会に行きました。舞台はストラスブールで、街のカフェで会話したり、道で佇んだりする人々の様子が印象的な映画でした。

アパートに帰ってテレビをつけると、東北関東大震災のニュースが大きく報じられ、大変驚きました。その後、詳しい被害の様子が報道されるにつれて、これからの生活や社会がどのように変わってしまうのかと、私の不安は増幅されていきました。そのようななかでパリに行ってもよいのだろうかとかなり戸惑いましたが、なにもせずに山口にいるよりも、これからなにをすべきなのかをつかむため、私は予定通りパリへ行くことにしました。

しかし、このパリ滞在は最悪な事態の連続でした。空港に到着した途端、私の手荷物が空港に届いていないことがわかり、着替え・デジカメ・電子辞書・携帯充電器がすべてなくなってしまいました。また、パリ滞在の後半で宿泊する予定だったホテルの予約が取れていないこともわかり、私はかなり落胆しました。西山先生やほかの学生の方たちがいろいろとアドバイスをしてくれたり、買い物に付き合ってくださったりしましたが、私の気持ちはなかなか癒えませんでした。

こうした私の気持ちを癒してくれたのは、まさにパリの人々でした。私は一人でリュクサンブール公園で多くの人々が集っている景色を眺めたり、地図を見ずにモンマルトルの路地を歩き回ったりしたのですが、そのときに小さな子供が話しかけてきたり、ベビーカーを押すのを手伝ってもらえないかとある母親から頼まれたりしました。その経験によって、私の萎えた気分は少しずつ癒えてきました。また、あるパン屋さんでクロワッサンとコーヒーを頼むと、こちらが頑張ってフランス語を使っているのに、どう見てもパリのマダムが日本語で応えてくれたことは、本当に楽しかったです。

さらに、パリにはたくさんの民族の人々がいることにはびっくりしました。フランスが多民族国家であることはパリに来るずっと前から知っていましたが、これほどまでに多くの民族の人々が住んでいることには驚きました。ただ、こうしたさまざまな民族の人々と街で出会い、ほんの少しの時間でも会話をした経験が、私の落ち込んだ気分を爽快にさせてくれました。

こうしたパリの人々との触れ合いのなかで最も印象的だったのは、ジゼル・ベルクマンさんとお話できたことでした。私は彼女に「フランスでの高校の哲学の授業は、試験勉強になってしまってはいないだろうか。哲学は自分自身を見つめ、自分の問いを見つけるものであるはずだと思うが、フランスの高校の哲学の授業でその心配はないのか」と質問しました。フランス語ができない私は、当初英語で伝えようとしましたが、それも全く通じず、結局西山先生のフランス語訳に頼ることになってしまいました。しかし、ジゼルさんは、私の稚拙な英語にも真摯に耳を傾けてくださり、また私の質問に対してご自身の高校生時代の体験も交えながら、尽きることのない哲学への興味を話してくださいました。ジゼルさんの、相手の言葉を真剣に聞こうとする寛容さには大変感謝しています。そのおかげで、私たちとジゼルさんと会話はとても楽しいものになりました。

このように親しみやすいパリの人々の様子は、まるでパリ滞在直前に私が観た映画のなかの登場人物さながらでした。街はストラスブールとパリで異なるのですが、会話を楽しみ、人々と触れ合うことを大切にするフランスの人々の様子や気質は、私にとってはほとんど「救い」に等しいものでした。

ただ、残念なことは、私はフランス語が全くしゃべれずにパリに来てしまったことです。言葉を大切にするフランスの人々と交流するにあたって、それはかなり致命的なことでした。これまで大学の授業で、まるで暗号解読のようにして語学を勉強してきたことをいま大変恥じています。言語とはまさに生きたものであり、人々と交流し学んでいくための最も重要な手段であることを、私は全く軽視していたということです。今回の滞在は、私がこれから研究活動を進め、一人前の研究者として生きていくためにも、言語学習は手を抜いてはならないものだと改めて認識させられた旅になりました。

今回、国際哲学コレージュで2回にわたる西山先生の講義は、大変貴重なものでした。もちろん、私はフランス語がほとんどわからないので内容はあまり理解できませんでしたが、自分の考えをまとめて人々の前で発表することが、どれほど苦しいものであるのか、しかもこうした時間がどれほどスリリングで楽しいものであるのか、ということが感じられる時間になりました。そうした場に私が居合わせたことは、私のこれからの研究生活において、非常に役立つものであると思います。

特に、2回目に行われた藤田先生との授業は、参加していて楽しいものでした。西山先生の発表や藤田先生の発表、その他会場からのレスポンスの様子を見ながら、私は、パリ滞在中に聴いたサン・シャペルでのコンサートを思い出していました。というのも、「哲学と教育」という一つのテーマを用いながら哲学者たちが自らの能力を駆使して発表し、また相手の発表に対しても真剣に答えを返そうとする姿勢は、ヴィヴァルディの「四季」という解釈され尽くした楽曲を用いながら、音楽家たちが自らの才能を最大限に生かして生演奏に挑み、現代の人々の心を揺り動かそうとした姿勢と似たものを感じさせたからです。私にとっては、有名な楽曲の演目であったはずなのに「未聴体験」させてくれた演奏家たちと、まるでジャズのセッションを聴いているかのようなコレージュでの講義は、パリ滞在のうちで最も印象的で貴重な体験であったと思います。

また、講義のあとに行われた発表者や参加者による交流では、私にとっては勇気を得る機会となりました。パリでこれほど多くの日本人・韓国人研究者がいらっしゃることに驚いたのと同時に、みなさんがフランスという異国で異邦人としての孤独に耐えながらも、自分自身の研究に自信を持って研究に挑んでいらっしゃることに、私も見倣わなければならないと感じました。これからも、私は、山口という日本ではほとんど忘れられたに等しい片田舎で研究を続けることに決めたのですが、こうした日本人・韓国人研究者の方々との出会いは、山口という「孤島」で自らを厳しく鍛えながら研究活動を進めていくという私の決心を再確認することができた機会でした。

(シャルトル大聖堂)