【書評】『笑い その意味と仕組み』

【書評】『笑い その意味と仕組み』

笑いは様々なメッセージを表す、言葉を使わないコミュニケーション手段だ。エリック・スマジャ『笑い その意味と仕組み』(白水社、2011年)では、笑いの持つコミュニケーションの概念を用いながら、生物学的、心理学的、病理学的、文化・社会的側面のなかで「笑い」を検討している。

筆者のエリック・スマジャはパリの12区に診療所を開いている精神科医で、精神分析学者としても数多くの論文を発表している。『笑い その意味と仕組み』(原題:Le rire)は1993年に初版が刊行された。邦訳されているのは2007年の最新の増補・改訂版だ。

この著書は全部で四章からなっており、第一章では筆者はまず、「笑い」という語の定義やフランス語における用法をあげている。さらにプラトンからベルクソンまで14人の哲学者による笑いに関する理論を取り上げ、定説となった重要概念の形成過程を説明している。第二章では、エソロジーから、現象学的に笑いを見て、笑いの個体発生、系統発生について記述している。第三章では笑いが起きる要因である外的要因と内的要因について言及されている。内的要因は心と脳による笑いの産出であり、神経学、精神医学、精神分析のデータに基づいている。第四章では笑いに対する文化・社会的アプローチを検討している。アメリカ大陸、アフリカ大陸の諸民族の笑いについて言及し、また「笑いを誘うこと/笑い」というコミュニケーション・システムとして、媒介とする言葉や状況、発信者、受信者について、さらに笑いのテーマ、テクニック、機能について述べている。

このように、筆者はこの著作で多様な方面から「笑い」というものを分析し、「笑い」と「笑いを誘うこと」の関係を生物学的、心理学的、文化・社会的に解き明かしている。「笑い」とはコミュニケーションであり、喜びや快感を表すだけでなく、不安や攻撃性をあらわすものでもある。さらに、そこに愛想笑いなどの社会的笑いも加わり、「笑い」というメッセージの多義性、多様な機能性が明らかになっている。

この著作では、「笑い」についてあらゆる人びとによって様々に分析されてきた理論がまとめられ、「笑い」がどのように分析されてきたのか、またそれぞれの理論がどのように互いに関係しているのかが窺え、非常に興味深かった。また、個人的には異なる文化での「笑い」と「笑いを誘うこと」に興味を持った。アフリカの民族の死と隣り合わせの厳しい生活の中で生まれる「笑い」の機能は我々のものとは全く異なるように思え、改めて「笑い」が様々な面を持っていることを感じさせられた。(修士課程・坂巻美穂)

フランスの文学・哲学のマニュアル小冊子

フランスの文学・哲学のマニュアル小冊子

留学して書店を巡って意外に思ったのだが、フランスには人文学系の廉価なマニュアル小冊子が充実していることだ。文学・哲学ならば、各作品の抜粋テクストと注釈、キーワードの説明や周辺知識の解説が百頁ほどの冊子にまとめられおり、とても簡便である。他にも、主題別に「19世紀フランス文学」とか「時間」「愛」「民主主義」といった冊子も存在する。例えば、『時間』ならばゼノンやアリストテレスからレヴィナス、ドゥルーズに至るまで、時間論の原典抜粋が収録され、「時間」についての解説とキーワード集、主要参考文献集が付されている。一冊せいぜい4-8ユーロ程度(約600-1000円)で、古書も格安で多数出回っている。

実はこれらのシリーズは大学入試(バカロレア)向けの試験マニュアル。あらかじめ告知される文学・哲学の出題作品や主題に関して手頃な冊子が刊行されてきたのだ。ただ、高校生向けの小冊子だからといってレベルが低いわけではない。受験問題の難易度がそもそも高いので、基本的な事実を抑えて、具体的な作品読解や主題の理解が深まる趣向になっている。

たしかに、日本にも新書などで一作品あるいは主題に関する解説書や入門書はある(フランスでも「クセジュ文庫」〔白水社より日本語訳あり〕がこうした類の出版物に相当する)。しかし、それらは著者による解説が主で、原文の抜粋や全文が掲載され、読者が原典と直接向き合うようにはなっていない。またシリーズ化がなされておらず、単発的だ。初心者向けの入門書でもなく、著者(その分野の専門家)による解説書でもなく、こうした原テクストを中心とした入門的注釈書は意外と重要ではないだろうか。(西山雄二) _

_

_

_

Hatier出版社のProfil d'un œuvreシリーズ。一作品の抜粋と解説で、現在200作品ほど。青表紙の方はProfil pratiqueシリーズ。フランス語の練習帳で、留学中、古本で購入して何冊も解いた。http://www.profiletcie.com/index.php _

_

Nathan出版社のBalisesシリーズ。一作品の抜粋と解説。Hatier社やNathan社は教科書を数多く刊行している。右は哲学の一作品に関するLes Intégrales de Philoシリーズで、現在40作品ほど刊行。http://www.nathan.fr/ _

_

_

_

Flammarion出版社(http://editions.flammarion.com/)のGF Corpus Philosophieシリーズ。「時間」「意識」「死」「正義」「情念」「神」「身体」……など、主題別の抜粋解説集。現在までに50冊ほど。

http://editions.flammarion.com/catalogues_list.cfm?CategID=2943&OwnerId=2943 _

_

_

_

Ellipses出版社(http://www.editions-ellipses.fr/)のPhilo-Notionsシリーズ。主題別に現在までに60冊ほど。Vocabulaire de...シリーズは有益な語彙集。ソクラテス、アリストテレスからデリダまで55冊ほどを刊行。

http://www.editions-ellipses.fr/philosophie-c2-4.html?filter_id=140&sort=5d

ジャン=ポール・サルトル『黒いオルフェ』

ジャン=ポール・サルトル『黒いオルフェ』

西洋文化の基盤のひとつであるギリシャ神話の魅力は私たちを引きつけてやまない。失った妻エウリュディケーを求めて冥界へ下るオルフェウスの神話(フランス語ではOrphée「オルフェ」)も多くの人々を魅了し、オルフェウスの姿は常に様々な文学者、芸術家たちによって繰り返し描かれてきた。20世紀のフランス人文学者、ジャン=ポール•サルトルもそのうちの一人だ。

サルトルの『黒いオルフェ』は1948年、セネガルの詩人レオポール・セダール・サンゴールによって編集された『ニグロ・マダガスカル新詞華集』の序文として書かれたもので、後に『シチュアシオンIII』に収録された。この詞華集はその名からも分かるようにフランス語で書かれた黒人たちの詩を集めたものであり、サンゴールらフランス語圏アフリカの文学者によって提唱されたネグリチュード運動が生み出した詩集である。

ネグリチュードとは何か。実はこの言葉こそがサルトルの論評のキーワードとなっている。ネグリチュードとはサンゴールの造語で、黒人意識や黒人的特徴を意味する。詞華集において自分たちの魂であるネグリチュード探索のために絶えず自分自身の内部への深化を試みる詩人たちの中にサルトルはエウリュディケーを求めて冥界へと下っていくオルフェウスの姿を見ている。そしてサルトルによれば詩人たちがそれを直視しようとすると、ネグリチュードはエウリュディケーのように消え去ってしまう。なぜならば黒人たち共有の言語を持たず、また白人的教養のなかで育った詩人たちにとってフランス語で詩を書くという行為そのものがネグリチュードの探究の障害となってしまうからだ。

しかしサルトルにとって事はもっと複雑だ。黒人詩人たちにとって黒人の復権とはネグリチュードの表明によってなされる。彼らはネグリチュードという人種主義によって白人たちの人種主義による差別に立ち向かう。しかしサルトルの指摘によれば詩人たちの行為は人種のない人間的な社会達成の前段階にすぎない。白人社会の覇権というテーゼに対して黒人詩人たちはネグリチュードの表明というアンチテーゼを突き付ける。そしてその結果、人種主義撤廃というジンテーゼが生じる。つまり黒人たちは自分たちがネグリチュードを追い求めることによって、ネグリチュードの消滅を引き起こすことになる。サルトルはここにも強く望むが故に捉える事の出来ないエウリュディケーの姿を見ている。

サルトルがこの評論の中で直接描いているのはオルフェウスではなく黒人詩人たちだ。しかし私たちは彼の巧みな展開を通じてオルフェウスと出会い、そしてその時知的喜びを感じる。二千年以上の時を経てもなお、オルフェウス神話の魅力は衰えない。(修士課程・久津間靖英)

ポストモダンについてのノート

ポストモダンについてのノート

ポストモダン、ポストモダニズム、ポストモダニティ。これらの諸語が使われるとき、それは多くの場合時代区分として「現代」を指し示すかのように用いられている。モダニズムという「近代」の後に続く、いま我々が生きる「現代」として。

当然ここで疑問が生じる。我々が生きる現代がポストモダンならば、数十年先の未来はポスト・ポストモダンなのか。あるいは「いま」という言葉のように、便宜的に常に更新され続ける時代を「現代=ポストモダン」として命名し続けるような用語がポストモダンなのだろうか。

一方で、二〇世紀後半の哲学者たちの思想をひとくくりにポストモダン思想と名付ける傾向も存在する。この傾向には同じく二〇世紀に登場したレヴィ=ストロースら哲学者の思想にポスト構造主義という命名を成したことと同様の動機があるとみなせよう。すなわち、モダン思想からの脱却としてのポスト(post-「後の、後に続く」という意味の接頭語)という用法を見つけることができるということだ。

しかし、このように先行する時代に遅れてきたという時代区分がポストモダンという用語の説明だとするならば、それは片手落ちだといわざるを得ない。というのも、ポストモダンという用語の立案者たちが構想していたポストモダンとは、上記のような<モダンからポストモダン>という直線的な進化・進歩への懐疑の思想であったからである。モダンの後にモダンを乗り越えた・脱却したポストモダンが続くという発想は極めて直線的な歴史観に乗っ取っており、この単一的な発想を批判したのが、今回取り上げるフランスの哲学者J.=F.・リオタールである。今回のノートでは彼がいかにポストモダンを位置づけたのかについて、その著作『ポスト・モダンの条件』『こどもたちに語るポストモダン』(日本語訳はそれぞれ水声社、ちくま学芸文庫)を参考に簡略に説明する。 _

_

まず、リオタールによる「ポストモダン」とはマルクス主義やハーバーマスへの批判として打ち立てられたという事実が重要である。ハーバーマスは「啓蒙のプロジェクト」においてモダニズムの啓蒙の側面を強調し、啓蒙の完了と人類の幸福を同義的に扱った。しかし、この考えは非進歩的な存在の排除という、歴史的にいえばアウシュビツへ至る全体主義への傾向に歯止めをかけることはできなかった。モダニズムへの信頼とは科学的進歩が人類幸福をもたらすという側面を持っていたのだが、その裏には統合化への意志が働いていたこと、加えて科学的進歩の結果が大量殺戮をもたらしたことの2点が明らかになったのである。ハーバーマスと同じフランクフルト学派のアドルノは、この経験から「啓蒙のプロジェクト」を捨てる決心すらしている。

リオタールによるハーバーマス批判は、モダニズム自体の正当性の問題に向けられる。モダニズムはメタ言語によって正当化されているという批判である。モダニズムは現代を肯定し続ける発想であるが、これは現在よりも未来はより優れているという素朴な感覚に支えられている。この感覚を正当化するシステムをリオタールは「メタ物語」として退けようとする。あるいは別の言い方で、「メタ物語」への不信感を「ポストモダン」だとして表明し、リオタールはハーバーマスやマルクス主義のみならず、知そのものへの不信感にまで議論を発展させる。

モダン=近代はそれまでの歴史を背負って、自身を先端とみなし、その正当性を歴史=物語(フランス語ではどちらもhistoire)に依ってきた。歴史・物語は資本主義やマルクス主義、あるいは大学という制度など様々な形をとり、それぞれの中で流通する言説を正当化し、価値づけてきたのである。われわれはその言説や価値について議論し思考してきたのだが、ポストモダンとはそもそもその正当性を疑う思考形式なのである。

モダニズムへの不信感がポストモダニズムだとするならば、モダンが発生したと同時にそれは生まれていてもおかしくはない。この先端への感覚の問題を、リオタールは「アヴァンギャルド」という美学領域での概念と比較することで説明する。アヴァンギャルド(avant-gardeは戦争用語で「前衛」の意味)は常に最先端として、現代を追い抜かそう、現代の行く末を刺し示そうとする。この追い抜きはあくまでモダンの直線上で、振り返り続けながら行われる。一方でポストモダンはその直線が直線として延長し続けるという思考の枠組みそのものへ不信感を抱き、分析を行うという点で、アヴァンギャルドとは異なるのである。

メタ言語、メタ物語とリオタールが呼ぶ概念は、共通基盤だと言い換えてもいいものだ。それがなくては会話も立ちゆかなくなってしまう。では結局われわれは何に正当性を与えるべきなのか。この問題点は多くの論者が指摘してきた。リオタール自身、明確な解答は用意できないと認めている。しかしながら、リオタールの仕事とは問題の解決ではなく、問題を問いとして開いていくことにある。ポストモダンの議論は例に挙げたアヴァンギャルドだけで無く、多くの領域において展開されている。それぞれの領域でポストモダンの概念が有効に機能しているかどうかは留保せねばならないにせよ、議論されるべき問いを開いたという評価はなされるべきであろう。(修士課程・八木悠允)

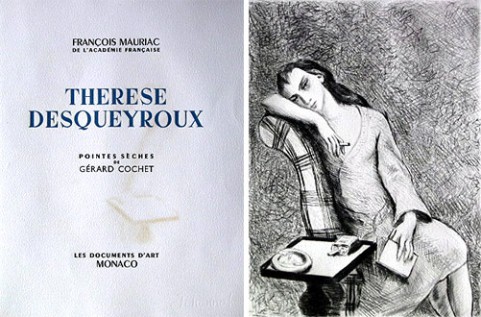

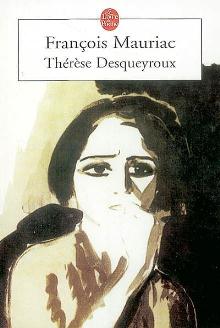

作中人物に対するカトリック作家の態度―フランソワ・モーリアック『テレーズ・デスケルー』

作中人物に対するカトリック作家の態度―フランソワ・モーリアック『テレーズ・デスケルー』

西欧文学と宗教は切り離すことができない。いかなる作家の前にも、「神の存在を否定するか、肯定するか」という問題が立ちはだかる。カトリック作家の中には、キリスト教徒と文学者という自己の内面の矛盾に苦しむ者がいる。

現代フランス作家、フランソワ・モーリアックは自分の中に存在するこの二つの立場に苦しんだカトリック作家の一人である。そして、彼はカトリック作家としてキリスト教を積極的に称揚する護教文学でなく、人間の内面に潜む罪深さを描く作品を多く世に出した。

(アンリ・カルティエ・ブレッソン撮影の肖像写真)

小説『テレーズ・デスケルー Thérèse Desqueyroux 』(1927年。日本語訳は遠藤周作訳・講談社文芸文庫など)は、モーリアックが47歳の頃に刊行され、多くの作家から称賛を浴びた。1925年に『愛の砂漠』でアカデミー小説大賞を受賞したことをはじめとして、彼の華々しい時代に生まれた作品の一つである。

物語の冒頭は印象的な次の文章で始まる。「テレーズ、あなたのような女がいるはずはないと多くの人がいう。だがぼくには、あなたは存在しているのだ……。」まるでモーリアックがテレーズに問いかけているかのようなこの文章から、主人公テレーズに対する彼の思い入れの強さを感じるとることができる。

『テレーズ・デスケルー』のあらすじをたどっておこう。

夫殺害の嫌疑をかけられていたテレーズ・デスケルーは、家族の利益を守ろうとする夫ベルナールの偽証のおかげで免訴の判決を受ける。公衆の面前で、無罪であることを表明された彼女であったが、真実を知る夫に自分がなぜ彼を殺そうとしたかを説明するために、故郷であるアルジュルーズに戻る汽車の中で過去を遡り、自分の行動の動機を探ろうとする。

少女時代にベルナールの義理の妹であり、友人であったアンヌと過ごした日々、ベルナールとの愛のない結婚生活、自分の知らない世界を知る青年、ジャン・アドヴェドとの出会いなどを思い出し、そして、ベルナールを殺そうとした場面の回想にたどりつく。

(ジェラール・コシェによる挿画本)

ベルナールと再会したテレ-ズであったが、自分の気持ちを説明できず、また彼から幽閉生活を強いられてしまう。彼女は幽閉生活の中、究極の孤独に苦しみながら、自己の内面と向かい合う。

この弧絶した生活によって変わり果てた彼女の姿に恐怖を抱いた夫は、テレーズにパリに出て暮らすことを提案する。別れの日、パリのカフェで夫は彼女に殺そうとした動機を初めて問いかけるが、会話の行き違いから、二人の心は離れてしまう。夫と別れた後、パリに血の通った人間が息づくのを感じながら、テレーズは一人歩き出す。

読者は、裁判所からアルジュルーズに向かう途中でたどり直される彼女の記憶、また幽閉生活の中で味わう孤独に苦悩する彼女の内面と向き合わされる。そして彼女の内面には、肉欲に対する嫌悪感、家族との生活で自己が失われていく感覚、自由への羨望などが渦巻いていることを見出すことができる。しかし、そうした複雑で多層的な彼女の内面と夫を殺そうとしたという行動のつながりは理解しがたい。

いやむしろ、モーリアックは彼女の行動を読者が理解することを望んでいないのだ。実際、彼は「彼が創り出したい人物というのは作家の意のままに行動しない、心に汚れた秘密を持つ人物である」と語っている。登場人物の言動が作家の意図するところにあり、容易に理解することができるような人物を彼は必要としていない。そして、そのような姿こそ人間の真の姿であると彼は考えている。  _

_

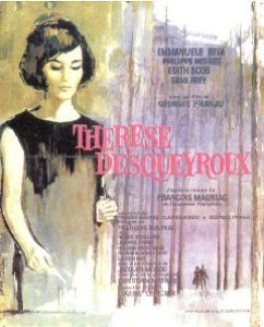

(1962年の映画ポスターと現在の文庫版)

彼が創造した作中人物の中でも、とりわけテレーズの存在はモーリアックの中で大きく膨らんでいく。この作品の後に、短編『医院でのテレーズ』『ホテルでのテレーズ』、そしてテレーズの晩年を描いた『夜の終わり』を彼は書いている。『夜の終わり』においては、テレーズの魂は究極的に救われるかどうかという疑問の答えをモーリアックは出している。汚れた罪の過去を持ちながら孤独の中に生きる自分の創造物の結末にカトリック作家として責任を持とうとしたのではないだろうか。それほどに、テレーズは生きた魂を持った一人の人間として彼の前に存在し続けたのである。

モーリアックの中で次第に存在感を増していく一人の女性が誕生した作品『テレーズ・デスケルー』の中には、作家が創りだす作中人物の魂に対する、カトリック作家としての彼の態度が実に洗練された筆致で示されている。(修士課程・下東香月)

【付記】2011年夏、クロード・ミルネール監督が新作「テレーズ・デスケルー」をボルドー周辺で撮影を開始した。テレーズ役は『アメリ』や『ダ・ヴィンチ・コード』、『ココ・アヴァン・シャネル』などで有名なオドレイ・トトゥ。2012年に公開予定。

セリーヌ没後五十年目を巡って

セリーヌ没後五十年目を巡って

プルーストと並んで 、20世紀前半にフランス文学上の偉大な貢献を成し遂げたと言っても決して過言ではない、ルイ=フェルディナン・セリーヌは、今年で死後50年目を迎えた。二つの世界大戦を、一つ目は兵士として、二つ目は作家及び医師として生き抜いたセリーヌは、遺作となる小説『リゴドン』の下書きをすべて終えた翌日、1961年7月1日の夕刻、脳出血によってこの世を去った。

2011年初頭からこの異形の文人はフランス文学界及びジャーナリスムを騒がせた。フランスの文化省が、セリーヌをフランス文化に貢献を成した偉人の一人とみなし、その偉業を追悼する国家的行事をおこなおうとしたからだ。このリストの中には、政治家、芸術家、科学者、例えばクローヴィス、ルイ14世、フランツ・リスト、マリ・キュリーなどが含まれていた。セリーヌの場合には、反ユダヤ的な攻撃文書(パンフレ)を執筆し、ユダヤ人大虐殺(ホロコースト)に間接的に加担したため問題となった。セリーヌは国家の式典に値しないとして、「強制収容されたフランスユダヤ人の息子と娘による会(FFDJF)」代表のセルジュ・クラルスフェルドが、フランス文化大臣フレデリック・ミッテランに追悼リストから直ちに彼を除外するように公式に要請したのだ。クラルスフェルドの言い分は、次のようなものだ。「共和国は自らの価値観に一貫性を持たせなければならない。フランソワ・ミッテランが、もはやペタンの墓前に花束を供えないことを余儀なくされたように、フレデリック・ミッテランはセリーヌの追悼に際して、献花を断念するべきである。」これを受けて、フレデリック・ミッテランはセリーヌが反ユダヤ主義を最初に明確に打ち出した攻撃文書『皆殺しの為の戯言 Bagatelles pour un massacre 』を再読し、この作家を式典のリストから除外することを決定したと公表した。

(1896年頃のルイ・デトゥーシュ〔セリーヌの本名〕)

この間、フランスのメディアは大きくこの問題を取り上げた。「ル・モンド」、「フィガロ」、「リベラシオン」といった大手の新聞のウェブ記事の読者投稿欄にも様々な意見が寄せられた。中でも最も注目すべきは、やはり、セリーヌの小説をプレイヤード版に編纂したソルボンヌ大学名誉教授アンリ・ゴダールの行動だろう。彼はフレデリック・ミッテランに宛てて、セリーヌは、小説における口語文体を昇華させたこと、彼の生きた時代の様相を文学作品にまで高めたという二つの業績から鑑みて、例え、我々の道徳的価値と合致せずとも、セリーヌは国家的祝典に値すると直訴状を書いたのだ。

セリーヌ研究者が、常に直面する問題が喧々諤々のこの討論に集約されていたように思われる。そもそも、セリーヌ未亡人リュセットとその弁護士は、戦後、反ユダヤ主義的な攻撃文書の再出版を望まなかったセリーヌ自身の遺志を尊重する形で、作家の死後も、『懺悔Mea culpa』(反共及び反ソビエト連邦的な攻撃文書)以外のパンフレの再出版を差し止めている(このことは、少し文学に詳しいフランス人でも意外に知らない事実である)。しかしながら、一度世に出てしまった出版物は、古本として、もしくは違法にコピーされ、あるいはインターネット上を通じて、作家の遺志に反し、現在の我々がいとも簡単にアクセス可能なのである。また、このようなセリーヌの遺志が例え存在しなかったとしても、セリーヌの反ユダヤ主義的、人種差別的攻撃文書は、マルシャンドー法及びプレヴァン法(人種、出自、宗教に対する憎しみの誘発、あるいは名誉毀損を取り締まる法律)で、現在のフランスにおいて、その出版は認められない。

このような作家のある一部の著作、しかも作家がその再出版を望まないと生前に希望していたその一部分の作品群の為に、その他の小説作品や戯曲、バレー台本、歌の価値やそれらを生み出した創作家としての価値も受け入れ難いとするかどうか。個人や家族の歴史的体験が、セリーヌの攻撃文書によって表現されている反ユダヤ主義や人種差別主義とおそらく直接的に関係しているかどうか。こうした問題と文学の関係が問われているのではないだろうか。実際、ナチス・ドイツによるユダヤ人大虐殺及び強制収容から地理的には遠く離れた日本では、セリーヌの攻撃文書の全訳が公に出版されているという事実からもそのことは伺える。つまり、これは筆者の推測であるが、現在の日本にはユダヤ人大虐殺の悲惨な犠牲者を家族に持つ人々がヨーロッパやアメリカと比較すれば、存在する可能性が非常に低いこと。このことから、攻撃文書の翻訳出版物が日本の本屋の店頭に並ぶことにより、耐え難い屈辱、悲しみや不快感を直接的に彼らに与える可能性も低いこと。よって、セリーヌの全作品の翻訳出版により読者にもたらされる、全体的な作家の執筆活動の把握、ひいては彼の文学へのより深い理解の可能性の方が、むしろ日本においては高いのではないかというリュセット未亡人とその弁護士の判断が働いた結果ではないかと思われる。類似の例を挙げるとすれば、ヒトラーの悪名高き『我が闘争』は、現在本国ドイツでは出版差し止め、その隣国フランスでは、この書籍によって掲げられているヒトラーの信条により、ユダヤ人大虐殺に到ったことを説明する序文を付加するという条件でのみ出版が認められている。ところが日本では制約なしにこの書籍が出版されている。また、昨今漫画版の『我が闘争』が日本で出版され、どのような目的であれ、こういった曰く付きの書物が、売れ行きもまずまずであることについて、フランスの新聞でも話題に上ったことは記憶に新しい。日本においては反ユダヤ主義に関する書籍は、ヨーロッパと比較すると出版段階で差し止められることは少なく、その道徳性の判断は読者個人個人の見識に委ねられているといえよう。

(リュセット婦人とオウムのトトとともに)

さて、セリーヌを巡る議論が沸騰したのは、何も今年が初めてではなく、1992年、作家の終の棲家であったムードンの自宅を公式に歴史的建造物に指定するという案に対し、同じように反対意見が提示され見送りとなった。そもそも、セリーヌは生前からこの種の仰々しい「記念」的取り扱いを鼻で笑っていた。ゾラの追悼式典には、彼の良き理解者であったルシアン・デカーヴの顔を立てるために参加し、スピーチさえ行ってはいる。だが、セリーヌ自身が読み上げた原稿を読めば、彼がこのような式典の存在の馬鹿馬鹿しさをそのスピーチにおいて、包み隠しさえしていなかったことを伺い知ることができる。よくよく考えてみれば、作家自身にとっては、公的に彼と彼の文学作品を追悼するか否かで騒がれるのは甚だ迷惑な話であると言えるかもしれない。フランスにおいて、戦後66年を経た現在でも、セリーヌの文学的偉業を讃えようという案が持ち上がると、彼の反ユダヤ的な攻撃文書の執筆という過去を快く思わない人々から反対の声も上がる。このような反応の裏には、ホロコーストの犠牲となった人々の家族やユダヤ共同体の人々の反対を別として、第二次世界大戦中に、一部のフランス人が行っていた対独協力の事実を葬り去りたいというフランス人の意識も働いている事は否めないように思う。実際、私がフランスに留学し意気揚々と『演劇とホロコースト』と銘打った講義に出席し、半ば拍子抜けしたような気分がしたのは、レジスタンスに関しては多く語られるのだが、対独協力については黙して語られない事実に直面した時であった。恐らく、真に客観的にホロコーストの時代の文学または歴史を論じるならば、レジスタンス、対独協力というこの時代のフランスにおける2面の政治活動、また第二次世界大戦末期の国土解放とその下で起こった対独協力者への容赦ないまでの静粛をも網羅して議論する必要があるように思われる。しかしながら、講義で大きく取り扱われたのは英雄的レジスタンスと強制収容所の悲惨さのみであったというのは、少なからず、忌まわしい記憶にはできるだけ触れたくないという教育者の意識も働いていたと言えるのではないだろうか。

上に述べてきたような、セリーヌの文学性と道徳性に関わるフランスにおける論争、政治家や研究者、教育者の煩悶や無意識あるいは意識的な逃避や拒絶などから我々が学ぶべきことは大きい。つまり、反ユダヤ主義的な攻撃文書作成を一時期行ったセリーヌへの強い嫌悪の情、忌まわしい過去として葬り去りたいという意識は、日本で我々が想像するよりもはるかに大きなものなのだ。そして、ホロコーストの歴史は、ヨーロッパ大陸を越えアメリカ大陸に至るまでその傷口を未だ生々しく開けていることに改めて気づかされるのだ。フランスにおいて、反ユダヤ主義的活動を行った作家の作品を取り扱うには、未だ多くの感情的しこりに直面することになる。これは、我々日本人の歴史教科書を巡る問題と同様に、当事者であるだけに、客観的にそのような問題を取り扱った記述を、感情や何らかの思惑なしに、純粋に学術的に取り扱うことが難しいことに共通していると考えれば分かり易いように思う。フランス、もしくはヨーロッパでは、セリーヌ作品を学問的に取り扱うにしても、強制収容され不当に命を奪われた人々やその家族、反ユダヤ的な攻撃文書を執筆するような作家を生み出してしまったことを快く思わない、あるいは恥であると感じている人々への細心の配慮が必要となのるのだ。セリーヌを研究し、特に攻撃文書を扱う際には、二度と同じ過ちを繰り返さないために、徹底的にそのメカニズムを解明するという姿勢で臨むのが、学問的には真摯な姿勢であるのではないかと思う。そして、ホロコーストから地理的に遠く離れた日本に生まれ、ある年齢まで日本で教育を受けたからこそできるセリーヌ研究というものも、また存在するのではないかと思う。これから長丁場の博士論文に取り組むセリーヌ研究者として、セリーヌ没後50年を巡る一連の出来事により、気持ちを新たに引き締める必要性を感じた。

参考文献:

―FTV (avec agences) , « Mitterrand a relu Céline avant de se décider », France 2, le 24/01/2011, .

―Henri Godard , « Céline émerge comme un des grands créateurs de son temps », Le Monde. fr, le 24/01/2011, .

―Mohammed Aissaoui, « Célébrer Céline ? Serge Klarsfeld en appelle à Sarkozy», Le Figaro, le 21/01/2011, .

―Michel Temman , « «Mein Kampf» en manga fait fureur au Japon », Libération, le 29 octobre 2009.

―Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit . Casse-pipe . Hommage à Zola, Préf. pour Bezons à travers les âges. Guignol's band, édition établie par Jean A. Ducourneau, Paris, Balland, « Œuvres », T. 2 , 1966.

―菅野賢治「ひとつの至極厄介な生誕百年―セリーヌと反ユダヤ主義」、『ユリイカ』、1994年10月、120-133頁。

―東京都立大学フランス文学研究室、『フランスを知る 新<フランス学>入門』、2003年、法政大学出版局。

人文学と就職活動――内定を獲得した一学生との対話から

人文学と就職活動――内定を獲得した一学生との対話から

ゼミに出席していた学生Iさんが内定を獲得し、来週内定式を迎えるので、都内のクスクス屋で祝宴を開いた。Iさんを支援し、私のゼミに出ていた不動産屋O社長も同席した。今夜は、就職活動や企業の経営論理から、大学の人文学のために学べるものはないかとむしろ聞き役に徹した。Iさんは数万人の希望者から内定10数名という魅力的な企業に選ばれたが、彼の確固たる語りから多くを学ぶことができた。

競争と平等――企業が利益をあげていくために、苛烈な成果主義がよいのか、それとも、平等性を保持したまま調和を重視する方がよいのか。競争と平等のバランスをどうとるのかは難しい。成果主義は人間関係をぎくしゃくさせ、過度の横並び主義は生ぬるい雰囲気をもたらす。要点は、一部の人間に絶対的な敗北感を抱かせないようにする配慮だろう。成果主義的な競争が効率を発揮するのは、成員間の格差を固定させず、全員に向上心を起こす余地を残すときである。この原理はとりわけ大学のゼミナールなどの教育活動にも当てはまる。私はゼミをひとつのチームとみなし、一学期を通じて全員共同で何かを成し遂げることを重要視している。そのためには、機会を平等に与えると同時に、適材適所の役割配置も必要となる。各人の長所短所は異なる。だから、学生が誰かの長所を見て自分の短所を伸ばすように適切な競争をうながす必要がある。

事業モデルの刷新――世相が刻一刻と変化し、技術革新が日進月歩の現代社会において、企業の事業モデルは十年ほどが有効限度だと言われている。中・長期的な視野でもって、事業を一新する大胆な勇気と構想力が不可欠だ。大学もまた中期目標・中期計画を策定して、六年ごとに理念とモデルを掲げる。ただ、こうした計画は周期的な義務であるがゆえに、以前の文章に微妙な修正を加えて上書きしたような形式的な刷新にとどまることもある。必要に応じて、大学教員が共同の意志で運営モデルを主体的に刷新するのは、いかにして可能だろうか。私見では二点、重要だと思う。「改革の主導者は他の成員を巻き込んでしまうくらいの勢いで、もっとも時間と労力を使って機敏に動くこと」「組織を動かすためには、成員との対話を尽して変革への土壌をならし、地平がスムーズに動くようにしておくこと」である。

人文学と就職――社会学でも心理学でも文学でも、サークル活動をするにせよ、留学するにせよ、重要なのは「何をなしたか」ではない。しかじかのことを「なぜ」「いかに」なしたか、である。学生生活のなかで自分がやってきたことの理由と方法を説得的に語ることこそが必要である。では、就職のために人文学は何の役に立つのか。人文学を学ぶことで得られるのは「読み書き能力」であり、ただそれだけでしかない。しかし、文章を読み書く力は、メール、企画書、報告書など企業活動に必要な一般的な技能である。また、日本語を複眼的に洗練させるためには、英語プラス他の外国語の経験は有効だろう。私自身、人文系の学生に「読み書き能力」を向上してもらうために尽力したいと思う。

(2010年2月、Iさんとパリ第8大学での上映に向かう)

実はIさんは首都大学東京ではなく、他大学の学生である。出会って2回目に「『哲学への権利』のフランス巡回上映について来る?」と誘って、即返を受けて実際に同行して以来の交流だ。大学とは、さまざまな学生と社会人が交流し、学び合うネットワーク的な拠点となりうるであり、私はこのことを今夜再び、十全に肯定した。(西山雄二)

レンヌ大学訪問

レンヌ大学訪問

2011年11月22日、パリ・モンパルナス駅からTGVに乗り2時間、ブルターニュ地方の都市レンヌを訪れた。

(サンタンヌ教会前広場)

レンヌは人口40万人で、フランス第十番目の規模の都市。こじんまりした市街地に地下鉄が一線だけ走っている。有名な観光地モン・サン・ミシェルにはバスで1時間ほど。レンヌ第1および2大学と28のグランゼコールがあるレンヌは6万人の学生を擁する大学都市だ(留学生は5500人ほど)。他の都市と比べて若者の比率が多く、活気のある街である。左派の政治色が強いため、社会保障が手厚く、フランスでも住みやすい都市として定評がある。

かねてからの友人でもある東京都立大学の出身者・高橋博美さんがレンヌ第二大学で日本語教師として教鞭をとっているため、お会いして大学の話をうかがった。交換留学枠で沖縄に夏まで滞在していたキムさんも同席した。

レンヌからは交換留学制度を利用して毎年10名ほどが日本に留学している。みんな日本での生活に満足しているようで、キムさんも日本の大学のサークル活動(空手とエイサー)や居酒屋が懐かしそうだった。レンヌ大学には日本語学科はないが、学生らは幼い頃から日本の漫画やアニメに触れてきたこともあり、未修言語科目として日本語に人気が殺到するという。フランスでは一年間日本語を学んだだけだが、留学した学生は熱心に勉強し、見事な成果を上げている。

留学生活を回想するキムさんの活き活きした表情を見て、私自身、留学初年度の喜びと苦労を思い出した。若い学生が留学を通じて、真新しい経験を積み重ねることは実に肯定的なことだ。残念ながら、首都大学東京の留学制度はその教員や学生の数や歴史に比例してきわめて貧弱である。交換留学制度を拡充することで学生の国際交流を充実させたいところである。(西山雄二)

(昼食をとったクレープ屋さんはすっかりクリスマス・ムード)

(ブルターニュ地方の伝統料理「ガレット」≒黒麦のクレープ。カップに入っているのは、ブルターニュ名産の林檎酒「シードル」。この地方では幼児からシードルを飲む。)

都市教養科目「フランス文学」

都市教養科目「フランス文学」

都市教養プログラム「フランス文学」は昨年は受講生23名だったので、小教室が確保されていた。初回時に教室に行くと、廊下一杯に学生がいて教室にたどり着けない。他の講義だと思っていたところ、自分の講義への参加者だと知って驚愕。大至急、階段大教室に移動して講義が始まった。500名にも人数が膨れ上がった理由は、試験・レポートを課していないことと同じ時間帯に人気科目がないことだった。理系の学生も多数参加していたので、趣向を変えて、大人数でも参加意識をもてるような試みを仕掛けた。

「表象と作品」「実存と共同性」をそれぞれ全4回のシリーズとして、中期的な時間の流れを入れた。また、68年5月革命の回は、脱原発デモという時事的主題と連関させて、参加学生の政治的な意識を直接問うてみた。講義開始前に、その日の講義内容に「間接的に」関連する作品を前座として放映したことは刺激的だった。講義そのものを参加者との共同によってワーク・イン・プログレス的に創作し続けたと言える。

また、「大学の講義とは何か」というメタ的問いを学生に対して適宜投げかけた。私語の禁止、著しい遅刻の禁止、コメント・シートの意義、着席場所による学習効果、大教室の非人間的な空間性など、大学制度への自覚をうながした。最終回は、そうした実践の一環として教務職員6名に出席してもらい、学生らとの全体討論の会とした。登録500名中、実際の受講は440名ほど。欠席0が約60名、1回欠席が75名、2回欠席が90名。半分の学生が0-2回の欠席というとても高い出席率だった。学生の熱心な参加のおかげで、これまでになく成功した名残惜しい講義となった。(西山雄二)

10/4 導入 10/11 表象とその限界

10/18 マルセル・プルーストの批評―作家の「別の自我」

10/25 シュルレアリスムの思想―無意識の芸術的創造性

11/8 受容理論―読者の自由の方へ、そして、その彼方へ

11/15 受容理論(続)―生の記述

11/29 ジャン=ポール・サルトル―実存主義の射程

12/6 アルベール・カミュ―不条理の方へ

12/13 ジョルジュ・バタイユ―死と共同性

12/20 「私」から始まる革命―68年5月革命から脱原発デモまで 12/27 復習

1/10 愛と死:見ることの禁止―オルフェウスの眼差し 1/17 全体討論

2011年度卒業論文審査

2011年度卒業論文審査

2012年2月2日、卒業論文審査会が終了した。フランス語圏文化論教室の審査会では、一人に対し複数人の教官が質疑応答にのぞむ。教官ばかりではなく、学生も聴講可能で、今年は十名ほどの学部生、院生が聴講した。

1時間ほどのやりとりは過酷だが、学生にとっては自分の論文を複数人に真剣に読んでもらえた事を実感できる、かけがえのない機会である。また、教官からの厳しい指摘の中にも個性がうかがえ、これから指導教官を決める学部生には大変有意義な機会だったと思う。私が学部生だった頃は、卒業論文を提出した学生と教官しか論文を査読しないシステムだった。この点が不満だったので、今年は論文を提出した小杉君と平山君に了承を得て聴講する学生らにもコピーを配布することができた。両名に深く感謝する。

論文は基本的に形式が決まってはいる文章だ。しかし、その形式自体がまだわからない学生には、実際の卒業論文を読み、その査読の厳しさを知ることは重要である。あるいはまた、他人の目次の作り方や構成など、個性を知る上でも同輩の論文作品が評価される場に出席できることは、自分の論文を考えていく上で貴重な体験である。

今年は2名の提出者に対して3時間あまりの時間が割かれた。ベケットの『名づけえぬもの』論とフランスのラップの1ジャンルである「スラム」についての論文という、まったく異質な論文に対しても同じような熱心さで議論なさる先生方には毎年の事ながら驚かされる。このような一種の「通過儀礼」の場が開かれ、確保されていることには安心させられる。厳しい道のりであれ、乗り越えた卒業論文という制度が、単なる単位取得に終わらずに、価値ある生産活動として承認されるのだから。(八木悠允)

シンポジウム「日本から見た68年5月」

シンポジウム「日本から見た68年5月」

2012年2月5日、京都大学にて人文研アカデミーシンポジウム「日本から見た68年5月」が開催された。第1部の対論では長崎浩、西川長夫が、第2部シンポジウムでは安丸良夫、上野千鶴子、伊藤公雄、中島一夫が登壇した(総合司会:市田良彦)。会場には予想をはるかに上回る350名以上が詰めかけた。

会場には幻の新聞「アクシオン」などが展示された。「アクシオン」紙はフランス全国学生連合(UNEF)などの学生組織の運動への支持を明記していた。正規の販売ルートをもたず、手渡か郵送で販売されたこの新聞は一般学生からも幅広い支持を集め、5-6万部という脅威的な発行部数を誇っていた。「アクシオン」紙は1968年5月7日に発刊され、6頁から2頁ほどの紙面構成で週刊や日刊、不定期の形で発刊され、1969年6月2日の第46号をもって廃刊した。

第一部の対論で長崎氏は全共闘がパリの学生反乱と同時代的に進行していたことを回想。60年安保と比較して、全共闘運動では説得や伝達ではなく、個人の実存をぶつける語り方が登場した――「人生論による闘いの組織」――という。パリ68年革命の方も、政治的な党や組織による代弁や代表なしに、個々の「私」が革命を語り始めた最初の革命だった。

デカルトの国フランスでおこった5月革命では、「私」の過剰な歯止めのなさが運動の動力源だった。他方、東大全共闘では「自己否定」が叫ばれたが、果たして否定されるべき「自己」は確立されていただろうか。戦後の日本では、労働組合や農協、大学自治会といった階層への所属が各々の自己を保証していたが、60年代の高度経済成長は社会を流動化し、階層への帰属意識を希薄にした。「我々としての私」がその成立根拠を失った後で、日本の68年では革命運動の起点となるべき「私」もまた脆弱になっていたのではないか。

西川氏は、長崎氏のデカルト主義的発想への違和感を踏まえて慎重な口調で語り出す。パリ68年ではアプリオリに「私」が存在したのではなく、公的な発言を通じて「私」が形成された。煽動する主体/煽動される主体という区別さえ無効になった公共空間が出現したのであり、「アジテーター」という立場や呼称はなかった。署名のない匿名の落書き、無数のビラやポスター、次々と結成された行動委員会、直接民主的な仕方での公開討論など、自然発生的な運動のなかで「私」の輪郭が浮かび上がってきたのだ。たしかにフランスはデカルトの国だが、では、フランスにおいてデカルトはどこにいるのか。国家主義や合理主義のなかにデカルト主義の影響を見てとることができるかもしれないが、いずれにせよ、68年反乱はそうしたデカルト主義に抗する自発性の発露だった。

(市田良彦、西川長夫、長崎浩)

パリ5月革命は学生運動から生起しつつも、5月半ばには労働者との連帯へと進展していた。その社会的緊張を察知して、ド・ゴール大統領は総選挙実施を宣言して、革命に終止符が打たれた。「すべては神秘に始まり、政治に終わる」という表現通り、見事な政治劇が演じられたと言える。長崎氏は5月30日のド・ゴール派の70万人の大規模デモに対して、なぜ学生らはカウンター・デモを仕掛けなかったのか、と問うた。西川氏の応答によれば、たしかにパリ5月の運動は突如中断されたが、しかし、学生らのなかには「いつ終わってもおかしくはない」という雰囲気がすでにあったという。それはたんなる投槍なシニシズムや消極的な悲観主義ではなく、その日その日で運動を「続けよう」という意志の表われだった。フランスではバカンスに入ると政治運動は一旦休止(あるいは終止)するのが常であり、5月運動もまた、夏の訪れとともに急速に終息していくのだった。

後半のシンポジウムでは、上野千鶴子氏の批判的な発言がひときわ精彩を放っていたので、彼女の発言だけ記しておきたい。政治運動は熱を帯びていく高揚期は短く、むしろその後の退潮期の方が長い。熱が冷めていくなかでこそ、政治のさまざまな矛盾や暗部が噴出してくる。ある調査によれば、日本の全共闘は、学生の参加層2割、2割が反対、残りはノンポリの無関心層だった。この割合は都市と地方でも、大学別でも異なるだろう(当時の大学進学率は14%でそのうち女性は5%)。では、1968年世代は何をなしたのか、何をなさなかったのか。68年が高度経済成長期における反近代主義の運動だったとすれば、それは反近代家族の運動であるフェミニズムとも関係している。70年代のウーマンリブ運動は、新左翼の瓦礫のなかで、男性に裏切られ幻滅した女性によって誕生したのだ。政治と祝祭的な革命(非日常)という対立ではなく、「逃れられない日常こそが政治の場である」という発想の転換がなされたのである。68年が生活基盤の安定した学生と労働者の文化的闘争だったとすれば、新自由主義的社会のなかで生活基盤が掘り崩された現在の女性や若者の貧困のことをいかに考えればいいのか。

他にも、「フランスでは5月革命が現代思想の発展をうながしたが、日本では独自の思想形成がなされただろうか」「戦争経験が68年世代の若者にいかなる影響を与えたのか」といった論点が出た。

司会の市田氏による最後の言葉によれば、「すべては政治的である」とすれば、それと同時に、「とくに何かが政治的であるわけではない」。日常/非日常の区別さえ曖昧な現在において、「何かが政治的である」ことはいかなる意味をもつのか。その問いは「政治」概念の絶えざる刷新をも含むだろう。その意味で、「政治」の模索が続いている今日の日本の現状は、68年の状況と通底しているのではないか。

事務室・演習室の図書整理

事務室・演習室の図書整理

学生のみなさん数名にアルバイトとして、仏文事務室・演習室の図書整理をしてもらっています。図書をすべて出して埃を拭き取り、OPAC図書登録の有無を確認し、図書ラベルを貼り替え、必要なものは図書登録の手続きをし、毀れた本は補修し、そのうえで、すべての図書を、分類番号順に並べています。地震のことを考慮し、上の方に重い本が来ないよう、学生さん同士で相談しながら丁寧に作業をしてくれています。若い皆さんの目を見張るような働きには心より感謝です。