レンヌ留学記2013年度(志村響、土橋萌)

(志村9)モロッコへの旅

モロッコへの旅

(2014/06/26 文責:志村 響)

一週間、モロッコを回る旅に出た。単純に今まで知らなかった世界を見てみたかったのと、ある意味では答え合わせをしたかった。つまり、日本とフランスとその周辺だけで探り当てた僕の答えが全く毛色の違うモロッコでも通用するのか試してみたかった。結果的に演繹は成功したと思う、どんな国であれそこに住んでいるのは人なのだ。モロッコは、そういう意味では人間臭さがちゃんと残っていて良い国だと思った。それから、後述するがどうしてもこの目で砂漠を見ておきたかった。これが行こうと決めたそもそものきっかけだ。この国は第二公用語がフランス語なので、英語が話せない僕にとっても敷居が低かった。

1日目

まず、euro linesという会社が運営するバスに乗って、レンヌからスペイン南端の街タリファまで向かった。ジブラルタル海峡を渡りアフリカ大陸まで行く船がここから出ているので陸路でタリファを目指すことにしたのだが、結果バスの中にまる一日籠るはめになった。所用25時間というのはチケットを購入する時点で覚悟はしていたものの、いざ本当に乗ってみると途中休憩はあると言えどほとんど牢獄に閉じ込められたような気分になる。安いのはありがたいが、これはできれば最初で最後にしたいところだと心底思った。さらには出発後しばらくしてから乗ってくる人の大半が帰国途中のスペイン人で、車内がスペイン語の会話で溢れていくのがなかなかのストレスだった。ただでさえ肩身が狭い思いをしている時に大声で意味不明な言葉が飛び交うというのは気分のいいものではない。しかしながら、道程の半ば頃、スペインのビルバオという町で乗り継ぎをした時、僕の前二列に座った人たちがフランス語話者(モロッコ人とセネガル人)で、行先も一緒だったのでかなり救われた。言葉が通じるというのはかくも心強いものか。タリファには乗車後一日経った夜の22時頃に到着したが、予約していたホステルの受付の人もフランス語を話せたので、バスでの疲れをわざわざ助長せずに済んだ。「ずいぶん長いことフランス語は話してないけどね、コミュニケーションくらいは出来るよ」とのこと。スペインから見たらフランス語はいつだってそう遠いものではないのだろう。

2日目

午前9時にタリファの港を出発するフェリーに乗り、午前9時にモロッコ北端の街タンジェに着いた。というのも、乗船時間は1時間でスペイン‐モロッコ間の時差も同じく1時間なのだ。たったそれだけの時間で大陸を渡れるというのは不思議な感覚だった。船から降りたとき、その足の先にはどこまでも続くアフリカ大陸が広がっていたのだ。

(船着き場。アフリカ大陸の入り口。)

(タンジェ旧市街の街並み。白が基調だ。)

(マルシェの様子。街中の人が買い物をしに来ていた。)

(旧市街の外れにある広場。)

(案内された部屋。タピスリーが敷き詰められている。)

新しい世界の入り口に立っている、そう胸の中でつぶやきながらしばらく歩いていると、さっそく一人の老人に声をかけられた。頼んでもないガイドをした後に金銭を要求するという手口が横行していることは前もって知っていたのでそれには気をつけつつも、受けられる恩は受けようと、お金を払う必要はないことを予め確認した上で彼に同行してもらった。実際の話、現地の人に案内してもらって得られるものは多い。自分はまったくのよそ者だからどこに行こうにも枷がかかるが、その土地の人が一緒にいれば迷うこともないし、今見ているものが何なのかその人の言葉を通して知ることができる。例えばこの日は木曜日でマルシェ(市)の日だったのだが、売られている食材が何であり、それを売っているのはどの民族の人なのかとか(モロッコにはアラブ、ベルベル、ノマドと三つの民族がいて、服装でだいたい見分けられる)、明日は金曜日でみんなクスクス(モロッコの伝統料理)を作るから女性はこの日のマルシェでたくさん鶏肉を買っていくんだとか、土地の生活に沿う血の通った話を聞くことができた。一週間の旅を通して学んだが、いくらこちらを騙すつもりで近寄ってくる人でもわざわざ無駄な嘘はつかないし、その土地の文化に誇りを持っている。

結局、この老人に関しては終始よくしてもらって、お金を要求されることもなかった。彼はモハメッド・コカコーラを名乗り、明るく陽気で親しみやすい人だった。コカコーラはもちろん本名ではないが、こう名乗ればみんな自分のことを知っているだろう、とのこと。だから彼に限っては疑うのも徒労だったわけだが、モロッコの客引きの実態をここで知ることができた。というのも、しばらく一緒に街を散策した後、モハメッドは僕を友人のタピスリー屋に連れていき、「ここからは彼が説明してくれるからね、写真を撮るなりとにかくゆっくりしてくれ、終わったら戻って来てくれればここにいるから」とその友人に速やかにバトンタッチした。大きな部屋に案内された後、まずはモロッコ名物のミントティーを振る舞われ、そしてタピスリー紹介の応酬。これは手作業で三か月かけて作っただの染料はすべて天然で化学薬品は一切使っていないだの、ひたすらタピスリーを床にばら撒きながら売り文句を並べた揚句、「さて、どれがいい?」と聞いてくる。僕は買うなどとは一言も言ってなかったが、とりあえず気に入ったものを指さし値段を聞いた。すると600ディルハム(←モロッコの通貨≒60ユーロ、8500円相当)だと言うのでそれは高いと断った。しかしそれでも、「だったらいくらならいいんだ?」と聞いてくる。ここからが勝負だ。僕は買うつもりなど毛頭なかった(必要ないし何より持ち帰りづらい)が、「200~300ディルハムなら考える」という言い方をした。すると「よし、それじゃ500まで下げよう」と提案してくる。こういう風に間を取りながら、お互いの希望を擦り合わせて値段を調整していく。交渉が白熱してくると相手は形相を変えて説得にかかるが(本当に、優しかった表情がころっと変わる)、そこでひるまないのが大事だ。結局ここでは最終的に「必要ない」と言い張って場を逃れた。

待たせていたモハメッドと合流し、シェフシャウエンへと向かうバスに乗るためにバス停まで案内してもらった。出発は12:15だと聞いていたので余裕を持って11時半ごろにバス停に着いたのだが、シャウエンまで行きたいと切符売り場の人に伝えると「シャウエンか?早くこっちにこい」と言われ既にその場に待機していたバスに乗せられた。聞いていた情報(船着き場の前の両替オフィスで聞いたもの)と45分ものズレがあったのだ。ヨーロッパのようにバスの発着時間はしっかり決まっていないようで注意しなければいけない。ともかく、着いた途端に出発だというのでモハメッドにお礼を言い、タンジェを後にした。

シャウエンまで向かうバスの中で日本人に出会った。バス停での出来事があまりに突然だったので行先が本当に合っているのか確認したく、すでにバスの中にいたアジア人らしき女性に声をかけたのだ。最初なぜかフランス語で聞いてしまい、英語で返されるというわけのわからないやりとりをしてしまったのだが、お互い日本人であるということがわかった後は話が弾んだ。彼女は7年間勤めた会社をやめ、3ヶ月ヨーロッパを中心に旅した後に最終地点としてモロッコに来ていた。タンジェから3時間の道程を終えシャウエンに着いた後は、これも何かの縁だということで行動を共にした。まず、彼女が荷物を置きたいというので予約していた宿を探すのを手伝ったのだが、ここでまた一悶着あった。最終的に宿のあった旧市街はかなり入り組んでいていたので、明らかに迷っている様子の僕らを見て一人の男が寄ってきたのだ。まただ、そう思いつつも自分たちだけではたどり着けそうになかったので彼に連れられるままに宿へと向かった。結果的に無事に宿に着けたのはよかったものの、予想通り彼は金銭を要求してきた。僕はこの宿を探していると言っただけで連れていってくれと頼んだ覚えはなかった(彼が勝手に先導を始めた)のでそう伝え、お金を払う義理はないと主張した。すると彼は「払うのは当たり前だよ、これは俺たちの仕事だ」と言うのだが、僕は改めて何も頼んでいなかったことを主張し、10ディルハム(150円くらい)だけ渡して合意を図った。商人との値段交渉にせよこういう悪徳ガイドとのやり取りにせよ大事なのは、自分の陣地を絶対に出ないことだ。自分が払ってもいいと思う額を越えたところまで話を持っていかない。気迫負けさえしなければそれ以上を要求してくることはなかった。

(シャウエン。壁が青いものだから、空が曇って見える。本当は雲一つない快晴)

(maroquinerieやサルエルなどの民族衣装。)

(左の階段に座っている子供たちが自分たちで作ったお菓子を手渡してはお金をせびってきた。)

(ジ ェラバを買った店の人が、買う前に自分で見て確認を、ということで写真を撮ってくれた。)

ここシャウエンは「青の街」として広く知られ、日本人にも人気の高いメルヘンチックな街だ。一方、麻薬の取引が盛んな場所でもあり、街を歩いていると何人かの男に「はっぱ?(麻薬のこと)」と声をかけられた。こういう完全に無益な呼びかけに関しては無視する他はない。それから、挙句の果てにはかわいい子どもたちまでこちらを鴨にしようとやってくるので呆れた。ジュースを片手にお金をせびってきたり、お手製のお菓子を無理やり手渡しては代金を請求してきたり。自分たちの意志でやっているのか親の指令でやっているのかは知らないが、いずれにしても気が抜けない。

とはいえ、こうした面倒の嵐はそれでも街の美しさを損なうものではなかった。鮮やかな青に統一された街並みは一目でこちらを惹き付け、どこか他の星にでもいるような気分になる。それから忘れてはいけないのが、モロッコの衣装や革製品だ。どの街でも見かけるがシャウエンも例に漏れず、所狭しと並ぶ店に伝統衣装や“maroquinerie(maroc=モロッコ)”と呼ばれる革のカバンなどが売られている。料金もさほど高くないし(まず物価がとても低い)、質もデザインもいい。それに、モロッコの製品はどれも、ちゃんと“使う”ことを意識して作られている気がする。僕はここではジェラバと呼ばれる民族衣装を買った。夏は日よけになり、冬は上に羽織ってコートとして使用できる。値段ももとから250ディルハムと決して高くなかったが、225ディルハムまで下げてもらえた。

一通り街を見終わった後は、宿に戻り(空室があったので僕も同じところに泊まった)体を休めた。決して狭くはないドミトリーで一晩60ディルハムだったので、ヨーロッパの五分の一くらいの安さには感心したが、シャワーやキッチンなどの共同スペースは綺麗とは言えず、衛生面では心配が残るのが正直なところだ。フロアの大型テレビではワールドカップの中継が流れていて、宿泊客たちが集い歓声を上げていた。

3日目

この日の目標は、日中にフェズまで下り、そこからSupratourという会社が運営するメルズーガ行きの夜行バスに乗ることだった。メルズーガは他でもない砂漠のあるところで、言わば目的地だった。だから、フェズは気分的にはただの中継地点だったのだが、ここでもいろいろと面白いことがあった。まず、朝10時にシャウエンを出るバス(これも実際の出発時刻は15分前の9:45だった)に乗り、4時間かけてフェズまで行った。この街は、僕にとってはただの中継地点だったとしてもモロッコではかなり重要な場所である。かつて王朝があったというモロッコ最古の都市で、メディナと呼ばれる旧市街はその入り組んだ構造からしばしば“迷路”と表現される。行ってみればわかるが、あまりに道が複雑すぎて地図はこれっぽっちも役に立たない。

バスが着いたところは街の中心から少し離れたところだったのでタクシーを拾い、夜行バスのチケットを買うためにSupratourのオフィスがあるという新市街の方へ出た。モロッコの観光都市にはだいたい二種類のタクシーがあって、Petit Taxi(プチ・タクシー)と呼ばれる文字通り小柄のタクシーは走った距離を自動計測して料金を算出するのに対し、普通のタクシーに乗ると料金は言い値で決まる。つまり、ぼったくられる危険性もあるということだ。だからこの時もプチ・タクシーの方を使い(面倒がないしそもそも安い)、駅の前で下されるとさっそく一人の男に声をかけられた。「これからメディナの方に行くんだろう?一人では難しいから案内するよ」、とのことだったが、まずはバスのチケットを買いたかったのと、こう言ってはなんだが明らかに悪い顔だったので適当なことを言って引き下がった。それにしてもおかしいのは、こういう輩はどこで会おうが、僕が日本の東京から来たというと「あぁ、東京ね、そこだったら俺の友達が何人かいるよ」、といった類のことを言ってくるのだが、だから一体どうしたというんだろうか?もし万一それが本当だったとしてその友達と僕の間に接点などなかろうに、なんとか間を取り持つ存在を引き合いに出してこちらの気を緩めようという一種の常套手段なんだろう。

それはいいとして、無事オフィスに着いて「今晩発メルズーガ行きのチケットが欲しい」と言うと、それは「complet(満席)」だと言われた。こんなこともあろうかとフランスへの帰国日を一日分のロスまで見積もって設定していたのだが、それでもいざ先に進めないとなると嫌な汗が出るのを感じた。そこで、本当に満席なのかどうか知りたかったので確認を求めたところ、予想通りというかなんというかやはり彼の勘違いで、運よくまだ席はあった。いくらきちんとスーツを身に纏っていようと意外と適当なことを言うもので、言葉づらだけを信じてはいけないとここでも思い知らされた。結果的には何事もなくてよかったのだが。

無事にチケットを入手し、出発まで小一時間あったので、メディナの方へ出ることにした。普通はタクシーを使うところだが歩いてもさほどの時間はかからないので、シャウエンで買ったジェラバを日よけに街まで歩いた。6月半ばにもなるとモロッコの暑さはなかなか強烈で、フェズでこそ大した熱ではなかったものの、天気予報によると同日マラケシュという別の街(後述する)では40℃を越えていた。とはいえ、日本のように空気全体がもわっと熱くなるわけではなく熱いのは太陽なので、日陰に入ればある程度暑さは凌げるし、例のジェラバは体全体をマントのように覆ってくれるので本当に何も着ないより涼しい。

そうこうしてメディナの付近まで来ると、通りのカフェのテラスに座っていた男に声をかけられた。こういうのにいちいち反応していると面倒なのだが、何度も声をかけてきてしつこかったので、相槌を打ちがてら僕が進んでいる方向が正しかったのか尋ねた。その辺り一帯はユダヤ人街だったのだが、すでに道が入り組んでいてちゃんとメディナの入り口に近づいているのか不安だったのだ。すると彼は喜んでと言わんばかりに席を立っては先を歩き始め、ついてくるよう僕に合図をした。いつも通り警戒しつつも後を追うと、「メディナに入る前にうちの店を見においでよ、観光客はみんなメディナの店に行くんだけどうちの店はもっと大きくてたくさんの品があるんだ」と言うので、時間はあったのでついていくことにした。店に着くと例のごとく別の男が現れ、今度は彼が商品の説明などを始めた。民族アクセサリー、革のカバン、アルガンオイル(アルガンの実から作る美容液)など一通り説明し終わったあと、一枚のターバンを手に取って僕に見せてきた。藍の染料を使い40日かけて手作業で作ったというので値段を聞いてみると、1500ディルハムだと言うので驚いた。そんなのは高くて買えないと言うとやはりこちらの希望を聞いてきたので200~300と答えたのだが、「本気か?自分の予算のことを考えるのはもちろんだが、こちらのことも考えて値段を言うべきだ。そうでないと交渉は始まらない」と言うので、だったら交渉など御免だと思い「とにかく、500を超えた時点で買う選択肢はない」と答えた。すると彼はいったん流れを遮り、「ひとまずお茶でも飲んで行ってくれ」と別の部屋に場を移すと、その店で雇われていた十歳くらいの少年(学校に行くお金がなくここで働いているとのこと。そういう貧しい子供を保護しているらしいのだが、他にもそういう店があるのだろうか)にミントティーを淹れるよう命じた。少し気の毒に思い、せめてお礼だけは言いたかったのだが、学校に行っていないのでフランス語は通じず(第二公用語とはいえフランス語のレベルは人によってかなりの開きがある)、タンジェでモハメッドに教えてもらったアラブ語で「ありがとう」とだけ伝えた。その後、僕とこの商人は会話を再開し、かれこれ二十分ほどまるで友達のように談笑をした。話してみると意外に深みのある人物で、文化にまつわる面白い話などたくさん聞けて僕は大満足だったのだが、いざ帰ろうとすると「ちょっと待った、それじゃ最後に真面目な値段を言ってくれ」と言い出した。僕は半ば忘れかけていたのだが、またターバンの話かと思い「だから500以上は無理だ」と答え、彼は「わかった、じゃ900まで下げよう」と言うのだが、この人はちゃんと人の話を聞いているんだろうかと思いつつも同じように断った。すると彼も吹っ切れたようで「そうか、なら仕方がない、500で売る代わりに店の宣伝をしてくれ」と言っては勝手に包装を始めようとしたのだが、「500以下なら考えると言っただけで500で買うとは言っていない」と遮った。こうでもしないとたぶん本当にそのまま買わされてしまうだろう。そして、本当に最後のつもりで「ならいくらならいいんだ」と聞いてきたので、「200~300なら買う」と答えると諦めがついたようで、「そうか、なら300くれ」とこちらの希望を受け入れ、宣伝云々の話も忘れたようだった。考えてみれば元値の五分の一で買うことが出来たわけで、その元値に見合うだけの質のよさもあったので(何より色がよかった。僕の一番好きな色を選んできた時点で彼もやり手だ)かなりいい買い物をした気でいる。交渉のポイントは、自分から出来るだけ気さくに話すことで相手にきちんと意志を持った存在として認めてもらうこと、そしてやはり、自分の陣地を絶対に出ないことだ。いくら強気な商人でもこちらの財布をこじ開けてくることはないし、いくら物騒な顔をしてかかって来てもこちらに買う意志がないとわかればまた物腰柔らかな顔に戻る。一種のゲームみたいなものだ。

(フェズ。メディナの入り口。)

(スークの内部。奥の方に店が続いている。)

(丘の上からの景色。メディナを一望できる。)

(“なめし革”の製造現場。ここで革を洗う。)

店を出た後は、そこまで案内してくれた男がまた現れて、メディナまでしっかり案内してくれた。彼に別れを告げ入り口をくぐると、ここが迷路と言われる所以がすぐにわかった。何本か主要な通りがあるものの、そこから横道に入れば完全に別世界。どこがどこに繋がっているのか初めて訪れる僕らにわかるはずもない。迷って戻れなくなるのはいやだったのでわかりやすい道を辿ることにしたのだが、その両端には店がびっしりと並んでいて壮観だった。これはアラブの世界では“スーク”と呼ばれるもので、語意としては“市”のこと。フェズのようないくつかの大きな都市ではメディナの内部がスークになっていて、さまざまな人が行き交っては商品の売買をする。そして不思議なことに、スークの商人はだいたい日本語が使える。と言っても簡単なあいさつ程度だが、「オハヨウ」「ジャパーン?」「トウキョウ」「マサコ!」など、とりあえずこちらの知っている単語をなんでもいいから連発して注意を引きたいようだ。なぜか彼らにとって日本語のあいさつは「おはよう」で、昼でも夜でも構わず日本人を見つけては連呼している。モロッコには多くの日本人観光客が訪れるのでこのようになったのだと思うが、今まで一体どれだけの日本人がこの面倒極まりないあいさつに付き合わされ、さらにはいらない買い物をさせられてきただろうかと考えるとなんだか胸が痛んだ。

通りのずいぶん奥の方まで進むと、今度は僕と同年代くらいの青年二人に声をかけられた。「丘の上には登ったか?」と聞かれ、そこへ行けばメディナ全体が見渡せるということで案内を依頼した。何か払う必要があるかと聞くと、「それはそちらの自由。もし満足してもらえたならお代をもらうし、そうでなければ何も払わなくていい」と言うので、彼らを信頼してついて行った。この二人は兄弟で、メディナにある店の革職人の息子だった。だから丘の上まで案内してもらい、あれがモスク(イスラムの教会)であれが大学でなどと説明をしてもらった後には彼らの店まで連れて行ってもらった。そこでは職人のお父さんが革の製造現場の説明をしてくれ(この日は祝日だったので働いている人はほとんどいなかったが)、自家製のたくさんの鞄を見せてくれた。彼は本当に穏やかな人物で、この人も値段交渉になれば豹変するのだろうか、だとしたら一体何を信じればいいのだろうかなどと考えていた矢先、出てきたのは別の人物で、彼が僕の買い物(もともとするつもりもなかったのだが)に付き合ってくれた。ただ、せっかくモロッコにいるので鞄は買っておきたいとも思っていたのでいい機会ではあった。いろいろ見た結果、羊の革(他の革に比べとても柔らかい)で出来た鞄が気に入ったので値段を聞くと800ディルハムだというのだが、僕が学生だからということで700まで下げてもらった。それでも僕には少し高かったので500にしてくれというと、快く間を取って600まで下げてくれた。決して安くはなかったが、鞄の質を考えれば全然安い方で(日本で買ったら二万円はしそうだ)、払ってもいいと思ったのでその額で購入した。たぶんこれがスムーズなモロッコ式の交渉なのだろう。その後は先ほどの兄弟が僕をタクシー乗り場まで案内してくれたのだが、支払はこちらの自由だと言っていたのにずいぶん強気な口調で金銭を要求してきた。なんとなくそんな気はしていたが、僕としてはいい景色も見れたしいい買い物も出来て満足だったので、少しばかりの代金を支払った。特に弟の方はそれでは足りないと言いたげで不満そうだったが、そんなことまでは気にしていられない。彼らに礼と別れを告げ、帰りはタクシーを拾い新市街へ戻った。

4日目

前日の夜、予定通りに夜行バスに乗り、この日の午前6時にメルズーガに着いた。砂漠ツアーを予約していた宿の人がタクシーを遣してくれ、ほとんど日の出と同時に宿に到着した。この宿は同じ寮に住んでいた日本人の友人に紹介してもらったところで、現地に住む日本人女性が経営している。到着し扉をくぐると朝早いと言うのに温かい笑顔で迎えてくれ、夜行バスでの疲れも癒された。以下が宿のホームページ。

http://www.wilderness-lodge.net/

僕が予約していたツアーの内容は、宿(砂漠のすぐ横にある)からラクダに乗って2時間ほど砂漠の中を進んだところにあるテントに一泊し、翌朝また宿に帰ってくるというもの。宿には宿泊せずにこのツアーだけを予約して、バスの到着時間から出発(午後18時頃)までの間宿の施設を利用することも出来るというので僕もそのようにさせていただいた。

内装も綺麗で、テラスからの眺めも素晴らしく、何より宿で食べられるご飯がおいしかった。朝ごはんはベルベルオムレツ、昼ごはんは和食風のお魚丼。宿の方にはご飯を作っていただいただけでなく僕の長話にも付き合っていただいて、出発までの時間をのんびりと、そして有意義に過ごすことが出来た。外には水を買いにだけ出たが、あまり暑すぎて他の用で出る気にはならなかった。

そして、出発時刻に差し掛かった頃、それまでずっと気持ちよく晴れていたのだが、少し雲行きが怪しくなってきた。しかし特に気にするでもなく宿を出ると、一頭のラクダが僕を待っていてくれた。この日は僕以外に予約の客はなく、僕と、このラクダと、ガイドのアラブ人のおじさんだけだった。オマールというこのおじさんはなんとも不思議な人で、僕らは日本語とフランス語と英語を混ぜこぜにしてほとんど単語だけの会話をした(宿の方はオマールはフランス語を話せると言っていたのだが、実際のところ彼はほとんどフランス語を話さなかった)。

彼はビーチサンダルを履いて僕の乗ったラクダを引き連れ、砂漠の方へ悠々と進んで行った。最初の方はごろごろした岩が目立ったが、次第に砂が視界を占めていった。そして眼前の景色が砂で埋め尽くされると、後ろの方で雷が鳴った。まさかとは思ったが、先ほど出発前に見た雲は明らかに膨れ上がって頭上を覆っていた。数分後には、強い風とともに雨が降り始めた。まずは風が砂を巻き上げ、次第に勢いを増していった雨がそれを抑え込む。それでも、濡れて固まった砂の間から乾いた砂を風が掻き出し、宙に舞った砂が雨によってまた地面に貼り付けられる。この雨と風の戦争は三十分ほど続き、オマールは何事もないかのように歩を進めるのだが、その間僕は前を見ることさえ困難だった。さいわい、ジェラバとターバンで身を隠していたので吹き付ける砂から身を守ることは出来たが、買ったばかりのジェラバもターバンも、水を入れてラクダに括り付けておいた鞄もずぶ濡れで、量感は重く、何より濡れた衣類と風が僕の体温を奪っていった。風と雨の止まない間は色んな嫌な想像が頭をよぎった。もしこの雨が続いて気温がどんどん下がっていったら。僕は薄いシャツとジェラバしか着ていなかったから、もしあまりに寒いようなら盾突く術はなかった。もしオマールがここで倒れたら、もしこのラクダが急に言うことを聞かなくなったら。僕らはもう結構な距離を進んでいた。砂漠には目印になるようなものはないし、もし僕が一人で戻らなければいけないことになっても携帯も使えなければ誰か人を呼ぶことさえできない。唯一手がかりになりそうなラクダの足跡もこの風と雨で掻き消されてしまっただろう。

けれどオマールは終始楽観的だった。たまに僕の方を振り返っては、「もうすぐ止む」と言い残し進み続けた。すると本当に、目に見える砂が全て水を含んだ独特の茶色に染まりきった頃、ぴたりと雨が止み、同時に風も穏やかで乾いた風に姿を変えた。気温もみるみるうちに上がり、さっき寒いと感じていたのが嘘だったかのように温かい風が体を包んだ。そして驚くべきことに、びしょ濡れだったはずのジェラバもターバンもあっという間に乾いていき、雨と一緒にこびり付いた砂もさらさらと落ちていった。頭上を覆っていた雲も晴れ、暮れゆく夕日が顔を出した。光に包まれた砂の海からは湧き出るように水が空へと帰ってゆき、砂漠は本来の砂の色を取り戻した。

(ラクダとの初対面。ターバンはフェズで買ったもの、オマールに巻いてもらった。)

そしてまたしばらく進むと、目的地であるテントに到着した。僕らのテントの他にもいくつかテントがあり、そこ一帯は一つの集落になっていた。時刻は既に20時だったが、夕食の20時半までの間散歩に出ていいということだったので、近くに見えた砂の丘を裸足で登った。足を踏み出す度に沈んでいくのが雪とはまた違った感覚で楽しいのだが、進みづらいし非常に体力がいる。丘を登り切った時には息があがったが、砂の山を自分の足で登った達成感は確かに残った。

テントに戻ると、オマールがタジン鍋を作って待っていてくれた。写真を撮っていいかと聞くとわざわざ鍋のふたを持ち上げてポーズを決めてくれた。彼は第一にお茶目な人だった。野菜は前から煮込んであったもので、よく味が染みていて美味しかった。

夜が更けた。空は完全に晴れたわけではなかったが、雲の切れ間から星が見えた。流れ星も、一つ。本当はこの砂漠ツアーでは星空観賞も見どころなのだが、この日は雲があったのと、何より満月の次の日で月が異様に明るかったので、星はほとんど見えなかった。

テントから少し離れたところに腰を下ろした。時々吹き付ける風の音に耳を澄ました。周りに広がるのはどこまでも続く砂の世界で、それを月が白く照らし出していた。あまりに明るくて、これなら本当に手紙でも書けると思ったが、圧倒的な孤独を前に言葉さえ失った。これは初めての感覚だった。それまではどんな状況でも言葉だけはあったし、それを信じることが出来た。でも、そこにあるのは砂と、月と、風と自分だけだった。その中で、これらにそうやって名前をつける自分の存在が、つまり月をわざわざ月と呼んで眺める自分というものがとてつもなく異様に思えた。周りに誰もいなければ、わざわざ何かに言葉を当てる必要さえないのだ。そして、それが世界の本当の姿なんだと砂漠が教えてくれた。産まれたときは誰もが一人で、孤独な海の中に放り出される。いずれ言葉を学んで、人と何かを共有し、人と同じ世界を生きるけれど、いつかまた必ず元の場所に戻って来なければならない。そこには言葉さえなく、自分と世界しかないのだ。

そうやってしばらくの間冷たい砂の上に身を臥せていたのだが、夜も遅かったのでテントに戻り、砂の上に敷いたマットの上で眠りについた。月があまりに明るくて寝るのに少し苦労したのだが、それでもテントの中ではなく砂と空に囲まれた外で眠りたかった。雲はいつの間にか消え去り、夜空はまるで鏡のように透明で、そこから見たら僕など砂に紛れた石ころのようだった。そしてそれは別に砂漠でなくとも同じなのだと思った。人はいろいろなものを造り上げて来たけれど、所詮全ては砂上の楼閣で、その下に広がるのは大地であり海であり、その上に広がるのは果てしのない空なのだ。どこにいようと、何に守られていようと、そこからだけは逃れられない。

5日目

早朝4時に目を覚ました。この日は朝8時発、メルズーガ発マラケシュ行のバスを予約していたので、時間に余裕を持って6時頃には宿に戻れるように起床時間を設定していたのだ。辺りはまだ暗くて、相も変わらず月だけが煌々と輝いていた。僕らが寝ていた間、この光はずっと目を凝らして砂漠を見張っていてくれた。テントの横で大人しく眠っていたラクダも僕らと一緒に目を覚まし、その背中に跨って来た道を戻った。宿のある村に近づくにつれて、月と交代するように太陽が顔を出した。人の世界に戻って来た。

宿に着いた後はまずシャワーを浴び、朝ごはんを頂いて出発の支度をした。宿の方とオマールに礼を言い、前日と同じタクシーの運転手にバス停まで連れて行ってもらった。そこには僕の他に二人の日本人がいて、二人とも30代の男性だったのだが、それぞれ旅の途中で同じ宿で出会ったとのこと。僕たちは同じバスに乗ることになっていたので少し雑談をしながら出発を待った。最初に話題に上ったのは昨晩の暴風雨だった。砂漠なので当たり前だが、ここでは本当にめったにないことらしい。そう考えればなかなか出来ない貴重な経験を出来たのだと思う。

二人とも僕の年齢を聞いては驚き、若いうちに世界を知ることができるのを羨ましいと言った。僕はもうフランスでの生活に慣れてしまったから、自分が日本にいないことが今は当たり前だ。けれど、僕と同じ二十歳の日本人の大多数はその同じ瞬間に、遠く離れた日本でそれぞれの当たり前の日常を送っている。この差はいったい何なのだろう。まったく違うことをしているようで、本当は同じように生きている気もする。どちらがよくてどちらが悪いということだってもちろんないのだ。いくら離れて見えたって飛行機に半日も乗れば日本とフランスを行き来できるのだから、そうすると世界は小さいと言わざるを得ない。しかしながら、考えようによってはまったくの異世界でもある。結局はどこを切り取るかの問題だからあれこれ言っても仕方がないのだが、ともかくどこにいようとも人は生きていけるのだ。同じ瞬間を生きていることには変わりない。自分の目に映る景色が日本であるか、別のどこかであるか、言ってみればたったそれだけの違いだ。

朝8時に出発したバスは日中ひたすら走り続けて、夜の20時にマラケシュに到着した(上写真)。レンヌ‐タリファ、フェズ‐メルズーガ間の長距離バスでもうバスにはうんざりしていたのだが、これでもうバスには乗らなくていいと思うと気が楽になるのと同時に、乗車12時間の重みにはやはり辟易した。外はまだまだ明るかったのだがそこからどこかに行く気にもなれず、とにかく宿を探すことにした。

そして向かったのがマラケシュの代名詞と言われるジャマ・エル・フナ広場(下写真)。安宿が集中しているからという理由でそこまで行ったのだが、広場の喧騒を避けることは不可能だった。この広場はマラケシュのメディナの中心部に位置していて、毎晩たくさんの屋台が出てお祭り騒ぎになる。日が暮れる頃になるとどこからともなく人が集まり、食べ物を売ったり民族音楽や大道芸を繰り広げては大盛り上がりになる。それも毎日だ。

広場のすぐ側に宿を見つけることが出来た。一泊250ディルハム(3500円程度)で、ベッドが三つもありシャワーも完備の部屋(しかも綺麗)を一人で使っていいと言って提供してくれた。受付の人も感じのいい人で、これはかなりいい宿を見つけたと思った。部屋の窓からは広場を見渡せ景色はよかったのだが、一つ難点だったのが、あまり近すぎてかなりうるさいということだった。結局、部屋でしばらく休憩した後にまだまだ終わる気配のない広場の騒ぎに潜り込んでみたのだが、民族音楽を少し堪能した後また部屋に戻った。僕が床についてもなお音楽は鳴り続け、前夜とは打って変わった喧騒の中夜を越えた。

6日目

運よく全て予定通りに事が運び、帰りの飛行機はこの翌日にマラケシュからパリまでで取っていたので、この日は時間を気にすることなく一日中マラケシュにいることが出来た。とはいえここまでの行程でなかなか疲労がたまっていたので、とくに動き回るつもりもなかったのだが。

まず、メルズーガの宿の方に教えてもらっていた伝統工芸館というところに足を運んだ。ここはmaroquinerie(革カバン)やバブーシュ(革のスリッパ)、各種スパイスやオイル、織物や金細工など、モロッコのありとあらゆる伝統工芸品が揃う展示スペースで、もちろん購入も出来る。そして何より嬉しいのが、どこの商人も決してこちらに話しかけてこない。普通の店にいる感覚でモロッコ伝統の美しい品々を見て回れるし、面倒な交渉などしなくとも値段はもとから低めに設定してあるので安心して買い物が出来る。お土産探しには持って来いだろう、さすがモロッコ第一の観光都市だ(首都はラバトだが、観光地として有名なのはマラケシュ)。家族と友人へのお土産を買い、自分用にタジンのスパイスを買い、お腹が空いていたので館内のカフェで軽食を取り、かなり満足してその場を後にした。

時刻を正午を回っていたのだが、伝統工芸館であまりに満足してしまったのでその後の行動を決めかねていた。戻る道の途中にクトゥビアと呼ばれるモロッコ最大のモスクがあったのだが、外から見られただけでこれも満足してしまった(中に入るという発想さえ浮かばなかった)。とりあえずいったん宿に戻り、買った品々を置いてスークを見に行くことにした。

マラケシュのメディナはモロッコ最大と言われていて、やはり内部の一画がスークになっている。ただ、中の様子はだいたい予想がついたしもう何も買うつもりもなかったので足踏みしていたのだが、何しろ時間があったので行ってみることにした。スークの入り口は広場から分岐する道の途中にあり、そこから中に入ることができる。しばらく進んでみて気付いたのだが、フェズの時ほど激しい客引きではなかった。僕を見かけて声をかけてくることも、あるにせよ軽いもので、数もフェズに比べ少なかった。何もしなくてもたくさん観光客が入ってくるから、自分から呼びかけることもないということだろうか。

そんなことを考えていたら、起こるべきことが起こった。一人の男が僕に話しかけてきて、スークの案内を持ちかけてきたのだ。僕はいつものように何か支払う必要があるか尋ねた。すると彼は、「あなたは若いからね、学生だろ?無料でいいよ」と言うので、その言葉を心に留めてついていくことにした。まず案内してくれたのはアルガンオイルの製造現場。先にも少し述べたが、これはアルガンというモロッコのみに生育する木の実から成分を抽出して作るオイルのことで、美容健康に効果がある。なんせモロッコでしか取れないので、このアルガンオイルはモロッコの特産品として広く知られている(何気なくフランスのスーパーで手に取ったボディーソープにもこのアルガンオイルが使われていた)。珍しくフランス語がやたら流暢な別の男に一から十までいろいろと説明されたのだが、話すのが早いのと知れない木の実やら植物の名前がたくさん出てきて、いまいち何を言っていたのかよくわからなかった。

その店を後にしてからは、染料を扱う製造現場に案内され、これまた別の男にいろいろと説明をされた後にターバンを紹介されたのだが、既にターバンは買っていたのでそう言って場を去った。次に入ったアクセサリー屋でも、どれもこれも高値だったのでそそくさと店を出た。もうこの時点で僕は満足すぎるほどいろんなものを買っていて、これ以上何かものを買う余裕もなければ欲求もなかったのだ。案内を買って出た彼も、この辺りでそのことに気づいてくれてもよかったのだが。

(クトゥビア。ジャマ・エル・フナ広場と並ぶマラケシュのシンボル。)

最後に入ったのはまたしてもタピスリー屋だった。タンジェの時もそうだったように大きな部屋に案内され、一枚一枚タピスリーを広げながら僕に見せてきた。ここの主人もやはり一見穏やかな人だったが、彼が値段交渉になればどういう風に顔を変えるのかだいたいは想像することが出来た。タピスリーを買うつもりは全くなかったから、どう言って場を逃れようか考えながら次々に出てくるタピスリーの山を眺めていた。すると、ここではタンジェではやらなかった面白いやり取りをすることが出来た。交渉をする際に広く行われている手順らしいのだが、まずは商人が並べられたタピスリーの一枚を取ってこちらに見せてくる。それを気に入ったらこちらは「ハレー」と言い、その場に残す。もし気に入らなければ「エムシー」と言い、それは下げてもらう。これを一枚一枚行い、最終的に残ったタピスリーを見て商人はこちらの好みを把握する。そして、場に残ったものと同種のタピスリーをまた持ってきて、その一枚一枚について同じことを繰り返す。それで絞りに絞って最後に残ったタピスリーを巡り値段の交渉に入るというものだ。僕は何としても買わないつもりではいたが、これはこれで面白いのでそのゲームに付き合った。これをやっている最中に何度「エムシー」と言おうが商人は嫌な顔はしない。最後の一枚で買わせる気負いはあちらにだってあるのだ。結局、僕は好きな藍色の一枚を場に残し、値段交渉に備えた。そこで彼が最初に言ってきた値段は2200ディルハムだった。予想以上に高かったので、いつも通り「500以上は無理」と言えばこちらに買う気はないとわかってもらえるだろうと思った。それで実際にそう言うとやはり彼は顔色を変えてきた。僕の横にいた案内人も、「いいか、自分の息子に言うつもりで言うが、500なんてほとんどあげるようなものだ。もっとちゃんと考えて値段を言いなさい」と半ば説教じみたことを言ってきた。そうは言われても、買うつもりがないのだから仕方がないだろう。けれどあちらもひるまずに、1800、1500、と小刻みに値段を下げて応戦してくるので、僕はもう一度500を超えた時点で考慮の範囲外であることを主張した。この交渉はそれまでで一番長く続いた。そして驚くことに、最終的にあちらは値段を400ディルハムまで下げてきた。僕としてはただ買う意志がないことを汲み取って欲しかっただけなのだが、そう来られるとまた別の買わない理由を挙げないといけなかった。だから僕は最後には、もう物を買いすぎてタピスリーまで持って帰る余裕がないとだけ言い場を退いた。あちらもさすがに諦めがついたようだった。

フェズまでとはいかなくともマラケシュのスークも十分に迷路で、自分では行けないようなところまでいろいろと連れて行ってもらえたので、お礼を言って案内人と別れようとしたのだが、そこで彼は僕に向かって、「ちょっとプレゼントをくれないか?」と言ってきた。プレゼントとは何だと聞くとお金だと言うので、僕は呆れて先ほど彼が無料でいいと言っていたことを伝え確認を求めた。すると、「それでもお金がいるんだ、うちは貧しくて子どもが3人いる」と言うので、ならいくらいるのかと尋ねた。すると彼は300ディルハムと言ってきたのだが、それはいくらなんでも高いので50ディルハムだけ渡した。彼は一応納得したようで、今度はレストランを紹介すると言ってきた。僕もお腹が空いていたので彼について行き、入ったレストランでは僕の好意で、僕が注文した一つのタジン鍋を二人で一緒に食べた。そうやって料理を囲んでいる間は彼はまったくの善人で、家族の話や今まで出会った人の話をたくさんしてくれた。すると、お腹も満たされて上機嫌になったのか今度は彼は、「もし今夜時間があるならうちにおいでよ、本物のモロッコ料理を振る舞うよ、結婚式の写真なんかも見せてあげよう」と言って彼の家に招待してくれた。彼はすでに一度嘘をついていたので信用はできなかったのだが、そういうことであればとその提案を受け入れた。

レストランを出て、タクシーを拾って彼の家の方へ向かった。その後材料を買いに行って、夜ご飯の支度をしようということだった。ひとまず彼の家に着いたのだが、「貧しい」と言っていたのは本当のようだった。モロッコの他の家庭がどうなのかは知らないが、この家はどこを見てもみずぼらしく、そして汚かった。ここで晩御飯を食べるのはいかがなものかなどと考えていると、彼は「肉を買うための金をくれないか」と言い出した。僕は前もって「もう何も買わない」と言っていたにもかかわらず、他にも家の中にあったタピスリーまで売ろうとしてきたのだ。先のタピスリー屋であれだけ強情を張る僕の姿を真横で見ていておきながら、まだ要求してきた。そもそも貧しいと言っておきながら豪華なモロッコ料理を振る舞うと言ってきた時点で怪しかったのだが、これはもう付き合い切れないと思い、家を出ると言ってタクシーを拾い広場まで戻った。

彼の家までついて行ったことに後悔はしていない。いつでも自分一人で戻って来れるように常に気を付けていたし、一人でずっと宿に籠っているよりはよっぽどいい時間の使い方が出来た。ただ、なんとも言えない悲しい気持ちが僕の中に残った。それは騙されたからと言えばそうなのだが、優しさも欲深さも同じところから来るのだと知ったからだった。同じタジンをつついている間、彼は満たされ、僕に気を配ってさえくれた。次モロッコに来るときはぜひうちに寄ってくれと言っていたのも、紛れもない好意からだったのだろう。けれど実際、彼は満たされてなどおらず、常に何かが欠けているのだ。それは富であるかもしれないし、他の何かであるかもしれない。そしてその欠落が彼を鬼に変え、時に幻を見せては彼を突き落とす。悪の居所など本当はどこにもないのだ。

宿に戻り一息ついた。もう夕方18時を越えていた。そこからまた外に出る気にはなれなかったのだが、それでもその数時間後にはお腹が空いた。手持ちのお金から翌朝払うホテルの代金と空港までのバス代を引いたら8ディルハム(100円ちょっと)しか残っていなかったのだが、とりあえず何か見つかるだろうとそのお金と部屋の鍵だけ持って広場まで出た。屋台の間を歩いていると若い青年に呼び止められ、8ディルハムしか持っていないと伝えると本来15ディルハムのスープを僕の持っている分で提供してくれた。お腹も心もいっぱいになって宿に戻り、モロッコ滞在最後の夜を迎えた。

7日目

パリへのフライトは10時だった。余裕を持って朝6時半にはホテルを出て、7時過ぎには空港に着いた。それまでアラブ系の顔ばかり見てきたせいか、空港に着いてたくさんの白人を目にするのがなんともおかしかった。飛行機は予定通り運航し、フランス時間の午後15時前にはパリに到着、そこからTGVの異様な快適さになんだか居心地を悪くしながらもレンヌに帰ってきた。一週間かけて陸路(バス)と海路だけで進んだ旅路を、空路と線路はこうも簡単に結んでしまう。なんとも言えない心境ではあったがそれでも生まれた時代に感謝をし、一週間ぶりのレンヌの空気に身を休めた。

‐終わりに‐

モロッコは、僕の長い旅の最終地点だったんだと思う。留学は、思い切って違う方向に枝を伸ばしてみることである。幹はもちろん日本にあって、そのまま放っておけば普通はまっすぐ伸びてゆくのだが、一定の人はそれを途中で放棄する。どこか別の方に向かって枝を伸ばし始める。僕が選んだ方向はフランスだった。そして今回訪れたモロッコが、僕が自分の枝を伸ばして行けるいちばん遠い場所だった気がする。そして今、伸ばした枝を回収する時期が来ている。知らない世界に伸ばしていった枝を一本一本拾い集め、それを還元して新しい幹を構築する。その準備段階に立っている。

この枝を伸ばしていく作業は、必ずしも上手くいくとは限らない。間違った方向を選んで捨てるしかない小枝を生んでしまうことだってある。だから僕も何度かそういう失敗はしたのだろうけれど、最初に選んだ方向に間違いはなかった。フランスに向かい思い切って伸ばした枝は一年の月日を経て太くなり、二本目の幹として僕を支えてくれている。

もちろん、自分一人の力でこういうことが出来たわけではない。いろいろな人の支えがあって初めて、探り探りでも自分が目指す方向を見つけることが出来た。先にも書いたがこういう経験は誰にも訪れるものではないので、僕がここにいられたことを後押ししてくれた全ての人々に感謝したい。いつか、何かの形で恩返しができることを願って。

(土橋3)ブルターニュ旅行&病院大変記

ブルターニュ旅行&病院大変記

(2014/06/22 土橋萌)

5月末にCIREFEの授業もDALFの試験も終わり、バカンスがはじまった。つまり、私のフランスに来た公式上の目的がこれで全て終わったということだ。私がここにいるべき理由はもう何もない。それに気づいたとき気が楽になったけれど、同時になんだか空しくもなった。

住むことは慣れることだ。habiter(住む)とs'habituer(慣れる)という単語が似ているように。非日常は少しつづけばすぐ日常になる。久しぶりだったフランスの空気も食べ物も人間も、また日常になった。今回はよく旅行をしたおかげで、最初いちいち感動していたヨーロッパ風の建物も「おなかいっぱい」という感じだ。

フランスは外国人が外国人でありつづけることを嫌うらしい。Liberté(自由)、Egalité(平等)、Fraternité(博愛)をスローガンに掲げているように、外国人がそれぞれの民族のcommunauté(共同体)に留まりつづけることをよしとしない(実際にはそういう共同体もやはり存在するのだが)。2回目の長期滞在をしてまたフランスが日常になったとはいえ、たとえこの先も住みつづけるとして私はフランスの望む「フランスに同化した元外国人」になれるだろうか。きっと、ぱっと見単一民族しかいない日本に生まれた生粋の日本人の私には、肌の色も民族も千差万別の人たちに囲まれた場所はいつまでも外国なのだろうと思う。フランス国籍に見合うほど長く住んだとしても、私はフランス人にはなれない気がする。

●ブルターニュ旅行●

6月はじめに母が来たので、母とブルターニュ旅行をすることにした。レンヌはブルターニュの都市だが、ブルターニュの入り口に位置する。かねがねブルターニュの真髄を見たいと思っていたので、カンペール(Quimper)やブレスト(Brest)のあるフィニステール(finistère/地の果て)と名のついた地域に足を踏み入れた。

(カンペールのお土産物屋。外壁にカンペール焼きのお皿が飾ってある。日本では地震が怖くてできない技)

地球の歩き方に従って、まず前半はカンペールを拠点として、その近辺のラ岬(Pointe du Raz)、ロクロナン(Locronan)に行きたいと思っていた。ラ岬は「地の果て」、フランスで最も西に位置する場所である。ロクロナンは「世界の美しい村」のひとつに選ばれたとかいう村。後半はカンペールとレンヌの間あたりにあるヴァンヌ(Vannes)という都市に行き、これまた地球の歩き方おすすめのオレー(Auray)とカルナック(Carnac)に行こうと思っていた。オレーは小さな港町、カルナックはケルトの巨石群で有名だ。

結果を先に言うと、後半の目的はクリアできたが、前半は変更を余儀なくされた。période scolaire(小学校~高校の授業がある時期、つまりバカンスでない時期)だったせいでバスが思ったよりも少なく、私が行った日程内ではラ岬に行くバスはなかった。それでもロクロナンは行こうと思えば行けたが、体調などの関係で諦めた。その代わり、ツーリストインフォメーションで勧められたコンカルノー(Concarneau)に行った。コンカルノーは地球の歩き方には載っていないが、ヴィル・クローズ(Ville close)と呼ばれる小さな島がある海辺の観光地である。島の中は観光客向けのお土産物屋がたくさんあったが、伝統的な古い街並みで、全体的に小さく、感じがよかった。私が行った時にはヴィル・クローズの対岸の広場でマルシェがやっていた。食べ物の店はもちろん古物店などもあり人が多く、カンペールよりよほど活気があると思ったほど。ラ岬にもロクロナンにも行けなかったが、コンカルノーに行けてよかった。予定外の、しかも元々知りもしなかった場所に行くことになるのは、時には大変だが旅行の楽しみのひとつでもある。

(カンペールのクレープ屋。ここの一角はクレープ屋が集中して5,6軒あった)

(コンカルノーのヴィル・クローズ。島に入る橋と、観光客を出迎える小さな時計塔)

その後は前述のとおり予定通りに動けた。オレーは小さな港町で、昔はお城があったが、今は城壁の一部しか残っていない(それもこの時期は木々に覆われてほとんど見えない)。私の記憶が正しければ、城壁近くの案内板に書いてあったことには、城は廃墟になったのち、16世紀(ブルターニュがフランスに加わった直後)に時の王アンリ2世の命令によって解体され、競売にかけられた。私は「かつてブルターニュ公たちが過ごしたお城を競売にかけてしまうのか」と驚いた。公的な物が市場に出されるという違和感、お城という壮大なものをそのような方法で手放してしまうことに対する疑問の念。が、残しておくにも維持費がかかるわけだから、当然のことかと納得した。何よりブルターニュがフランスになってすぐのことだから、ブルターニュの権力が集中する可能性のある場所はできる限り潰しておきたかったのかもしれない。

それからオレーに行った同じ日にカルナックまで足を伸ばした。もちろん巨石群を見るためである。巨石群のイメージが強すぎて行くまで知らなかったが、カルナックはリゾート地で6月はじめだというのにすでに多くの観光客がいた。カルナックのツーリストインフォメーションで巨石群までの道のりを訊いたら「ここから15分か20分くらいよ」と言われたので安心して歩き出したが、実際は1時間近くかかった。どんな足で歩いたら20分で着くのか。7月8月には街の中心から巨石センター(ケルトや巨石に関する書籍やグッズが売っている)までシャトルバスが出ているが、その時期以外にはない。市営のバスもない。これだからフランス(ヨーロッパ)のオフシーズンには気をつけなければいけない。(施設によってオフシーズンは異なるが基本的に)観光地は春夏以外は本当に何もやっていない・動いていないことがあり得る。レンヌ近くにあるディナン(Dinan)という街は時計台が有名だが、12月に行ったら閉まっていて時計台に登れなかった。別に時計台に季節は関係ないだろうに。

まあそういうわけで、1時間歩いて巨石群のある場所に辿り着いた。普通の道路が通っている真横に、石がたくさん並んでいるスペースが唐突に現れて、少し拍子抜けした。しかも巨石群という割には小さめな石が多く(1m弱くらい、大きいものは6mあるという)、ぱっと見た感じ「ただ石が並んでいるだけ」だった。広大な草原の中に厳かに巨石たちが佇んでいるのを想像していたのに。でも少し離れて、これが7000年前とか5000年前とか、とにかくずっと昔に誰かの手によって並べられたのだと思いながら列石を眺めたら、壮観だった。気が遠くなるほど、考えも及ばないほど昔に誰かが立てた石。そのいくつかは壊されたり取り去られたりしたけれど、それでもこれだけの石が今でも残っていて私の目の前にある。石が並ぶ中に一軒の家があって、「どうしてここに建てたんだろう?いつからあるんだろう?」と想像するのも面白かった。その後も1時間歩いて戻らなければならなかったのであまり長居はできなかった(3つある列石群のうちのひとつ、メネク列石しか見れなかった)が、私は満足だった。もし次行く機会があれば、今度は誰かに頼んで車で行きたい。

(カルナックにあった石のひとつ。猫のように見えなくもない)

フィニステールの都市や街を回って、これでブルターニュを一通りおさえることができた。サン・マロやレンヌ近辺の街も総じて考えてみて、ブルターニュは「静か」だと思う。(「穏やか」ではない、そう言うにはブルターニュの人は我が強すぎる気がする。)ニースでお土産物屋のおばさんに言われたとおり今でもブルターニュはpaysan(田舎者)の地域だからかもしれない、どこも都会らしいところがない。でも公共交通機関はしっかりしているし、日本よりは劣るが清潔だし、何も困ることはない。ブルターニュ全体がレンヌと同じようにこじんまりとしていて、無駄なく機能している。

フィニステールの奥へ行けば行くほど、つまり海に近づけば近づくほど、ブルターニュ色が濃くなっていく。看板や標識にアーミンやトリスケルなどのブルターニュのシンボル、ブルターニュ特有の字体(なのだと思う)、ブルトン語の使用が増える。観光商業用でもあるだろうが、こうして地域の特色が活用され、日常に溶け込んでいるのはうらやましい。前の時間の感覚が断ち切られている日本の都会とは大違いだ。後日ラ岬とロクロナンにも行くことができた。ブルターニュの主要な都市をだいたい回ることができてよかったと思う。高校の時は自分で旅行などできなかったから自分の住んでいる地域のことも、そもそも住んでいる街のこともよく知らなかったが、今回は帰国後「私が住んでいたのはこういう地域だ」と自信を持って言うことができる。

(ヴァンヌの城壁外の公園。デートにぴったりのいい気候といい景色)

●病院大変記●

さて、前号でも少し書いたが、体調を崩して医者へ行った。結局あの後も具合を悪くして大きく分けて4回ほど医者に行くことになった。その時のことを書こうと思う。

前号でも書いたが、フランスではまず主治医に診てもらう。だから「病院に行く/ aller à l'hôpital」よりも「医者に(会いに)行く/ aller voir le médecin」の方が一般的だ。

まず1回目はフランス人の友達に助けてもらい、彼女の主治医にかかった。薬をもらって体調は回復。

2回目は、いろんなところをたらい回しにされた(実際はそういう訳ではないが、実感としてはそんな感じ)。レンヌ第二大学内ある医者が無料だと聞いて、今度はそこに行ってみた。まず看護師に診てもらって、必要であれば医師に診てもらう流れ。看護師も医師も日によって勤務している人が違うのだが、この日はどちらも無愛想な人だった。特に医師の方はアジア系で訛りが強く、ただでさえ専門用語はよく分からないのにしゃべるのが速すぎて聞き取れない。とにかく「ラボラトリーで尿検査をして、結果を持ってきてください」と言われたので、翌日寮に1番近いラボラトリーに行った。結果が出るまでの間、それでも体調が悪く辛かったため薬を出してもらいたくてもう一度大学内の医師にかかった。その時は1回目とは別の看護師と医師で薬も出してもらえたが、その薬を飲んだら症状が悪化した。恐らく私が上手く症状を伝えられず、本来の症状に合わない薬を処方されたのだと思う。それから何日か後にラボの結果が出て、1回目の医師に持って行ったら、「検査結果ではどこも悪くない。私にはもう分からないから、専門医のところへ行ってください」と言って紹介状を渡された。紹介状をくれるだけで、専門医の連絡先を教えてくれるわけではない。私が思いつく専門医と言えばレンヌ第二大学の隣にある大学病院、問い合わせてみたら「1カ月半後からしか予約が取れない」とのこと。これでもう自力でできることはなくなり、結局また友達に頼ることになった。友達は「主治医に専門家を紹介してもらう」と言って連絡してくれたが、専門家を紹介する前にとにかく一度主治医に診てもらわねばならないということで、紹介状も持っているのにまた診察を受けに行った。

ところでフランスはcabinet médical(キャビネ・メディカル)というのがある。そのまま訳すと医院とか診療所とかいう意味だが、複数の医者(主治医以外でも)が集まった場所である。同じ建物内で受付も待合室も共有だが、それぞれ医師は自分の診察室を持っている。患者はそのうちの誰か空いている医師に診察してもらうのではなく、自分の主治医に予約を取ってやってくる。私の友達の主治医はそのcabinet médicalに診察室を持っているのだが、この時彼はバカンスで不在だったので、代わりに同じcabinet médicalにいる別の医師に診てもらうことになった。

結局その医師に診てもらっても同じ、尿の検査結果を見てもどこも悪くないので頭をひねるばかり。今度はエコーを取ってこいと紹介状を渡された。こんなに色々回って、痛みは続いているのに誰も薬を出してくれないし、もううんざりだったが「ここまで来たら最後までやってやる!!」と思いCharles de Gaulle近くのレントゲン関係のラボラトリーに行ってきた。結局そこの先生にも「何も悪いところはないねえ」と言われるだけ。まあ悪いところがない方がいいのだが。エコーの結果をもらって、「じゃあ次は何をすればいいの?」と友達に聞くと、「何も。エコーの検査で悪いところがなかったのなら、とりあえず様子を見よう」と言われた。釈然としないまま、でも痛みはそれから勝手に収まっていったので、検査するだけ検査してこの時は終わった。専門医のところにも辿り着けず。

3回目、5月の終わりに痛みが再発。2回目のたらい回しの記憶が足を引っぱって(どうせまたひたすら検査させられるだけで薬はもらえないだろうと思い)、はじめは我慢していたが、症状が悪化したので結局医者に行くことにした。今度は大学内の医者に行くという選択肢はなく、真っ先に友達の主治医のところへ。1回目は辛くてオロオロしていて気づかなかったが、友達の主治医は色黒で体格の良い、ダンディなおじさまだった。しゃべる速度はやはり速く専門用語も多用されて難しかったが、物腰やわらかく話をしてくれたし、そして何よりもちゃんと薬を出してくれた。正式には行政的な手続きをして主治医になるらしいが、この時「私の主治医はこの人」と勝手に決めた。

4回目は最近で、前回までと違うがまた具合が悪くなり、さらに蕁麻疹が出た。この時は旅行中で、その翌々日には東欧に出る予定だったので「フランスから出る前に」と思い(フランスの外では保険もきかないし言葉も分からない)、ユースの人に聞いて近くの医者に行った。薬を出してもらったが蕁麻疹の方が酷くなってきたので、旅行を断念してレンヌに帰ることにした。旅行先から急いでレンヌに戻り、翌日は月曜日だからと安心していたら運悪く祝日で、cabinet médicalはお休みだった。日曜はともかく祝日くらい開けてほしいものだ。そうして仕方なく月曜日は耐え、火曜日に主治医のところへ行って診察してもらい、今に至る。

結局4回とも「病院」には行っていない。緊急外来に2度行ってみたが、それぞれ「その時担当できる医師がいなかった」というのと「その病気はこの病院では扱っていない」という理由で追っ払われてしまった。大学病院も上に書いたような状態。そしていつも「まずは主治医のところに行きなさい」と言われる。大学の医師にも同じことを言われた(「主治医がいないからここに来ているんだろうが」と言いたい)。旅行中に医者に行った時には「レンヌでの主治医は誰?メモを書いておくから主治医に渡してくださいね」と言われた。とにかく主治医がいなければ始まらない。

フランスのこの主治医というのはすごいと思う。だいたい一般的な病気を全て把握しているのだから。この人たちはどんな難しい試験を突破してきたのだろう、といつも考える。私にとっては「神様、仏様、お医者様」だ。そして、確かに日本と比べてこの主治医制度は面倒だとも思うが、いい制度だとも思う。主治医は患者が今までどんな病気をしたか、自分が患者にどんな薬を出したか、あるいは以前の主治医がどんな処方をしたのかデータを全て持っている。患者の自己申告だけで状態を把握するよりずっと正確だろう。それに、主治医であれば信頼関係が築きやすい。

上記のようにお医者さんのところをあちこち駆けずり回った私から、いつかフランスに留学をする人たちにアドバイスをしておきたい。

まず、保険。留学のための手続きや、フランスで寮に入る際に入らされるが、保険は重要だ。日本で入った保険はよく分からず(期限も切れていると思うので)何もしていないが、フランスでは保険に入っていて本当に良かったと思った。そして、保険に入ったら必ずcarte vitale(キャルト・ビタル)と呼ばれる保険証を受け取ること。保険に入って必要書類を提出するとcarte vitaleを発行してもらえるのだが、私はフランスに来た当初まだ書類が全部揃っておらず、面倒だったのでそのまま放っておいてcarte vitaleを受け取らなかった。そのままcarte vitaleをもらえるということを忘れ、何度も医者と薬屋に行き、面倒な思いをした(carte vitaleの代わりに保険会社から来た受給者番号などが書いてある書類を見せると、「なぁにこれ?」とちょっといやな顔をされる)。carte vitaleがなければ医者も薬屋も領収書のようなものを出してくれ、それを保険会社に送れば払い戻しが来る。払い戻しはあるとはいえ医者・薬屋での手間と領収書の送付が面倒である。carte vitaleがあれば、保険で賄えない分を払えばいいだけなので簡単だ。

そして、病気をしたらまずフランス人の友達を頼ることだ。体調を崩して辛い時に、よく知らない言語で知らない体制にひとりで立ち向かうのは難しい。まず友達に話を聞いてもらい、どんな状態なのか分かってもらって、代わりに医師に説明してもらうのもいい。それから、医者に行く前に自分の症状がどんなものなのか、ある程度ネットで情報を仕入れておくとよい。そうすれば医者に質問された時に何を訊かれているのか大体理解できる。もちろん自分の症状を説明するために辞書を引いておかなければならない。それまでの症状をまとめて紙に書いて渡すのもあり。

私は日本では健康だったし、1回目フランスに長期滞在した時も病気はしなかった。でも病気というのはいつやってくるか分からないものだ。健康でなければ勉強にも身が入らないし、私のように旅行を断念することもありえる(こんなにいい機会なのに…)。海外となれば環境がまるっきり変わるわけなので、普段健康な人も万一の事を考えておくといいだろう。

(志村8)フランス語と日本語、そして「人間の言葉」の方へ

フランス語と日本語、そして「人間の言葉」の方へ

(2014/06/07 文責:志村 響)

買い物に行く度に乞食を目にする日常が与える影響は大きい。いくらレンヌが豊かで穏やかな街であろうとも乞食はいるのだ。フランスならどこにでもいる。「ムッシュー、スィルヴプレ」と乞う貧者を横目にスーパーに入り、カードから引き出したお金で必要なものを買う。こちらだってそうしないと生きていけないのだから引き下がるつもりはないが、カードに入ったお金がいかに頼りないものであるか、その頼りないお金を使って自分がスーパーで買う品々がいかに中身に欠けるものであるか、フランス中に、世界中に有り余るその中身のない食糧がいかに多くの貧者を救うことが出来るか、考えないわけにはいかない。今まで見捨ててきた乞食たちのことを忘れるわけにはいかない。大災害など起こらなくとも、問題はいつだって小さく丸め込められてそこら中に転がっているのだ。

ついこないだも夜の通りで一人の老人が段ボールで作った箱を持って、通行人にお金を乞いながら歩いていた。僕も声をかけられたが財布を持っていなかったのでそう伝えた。その後、彼は別の若い男性の方へ寄っていって何やら話していたのだが、最終的に若者は彼に10ユーロを渡しながら、「君は運がいいね」と言った。確かに10ユーロは結構な額だからそれを惜しまずに渡したこの若者は評価に値するが、自分より遥かに年上で初対面の人間に対して「君」だ。いくらフランス人でもさすがに敬称を使うところだろう。“お金がない”というだけで完全に見下している。段ボール製の惨めな箱が、軽蔑と身勝手な同情を許す合図になる。何より彼の言い方が気に食わなかった。自分で稼いだわけでもない金を盾に自惚れるその顔を鏡で見せてやりたかった。

僕の日本に対する相反する感情はいったい何なのだろう。これほどまでに無駄が多い国はないと思う反面、何度も書いたが日本という国に期待している自分もいる。そういう感覚は世界の目から見てもあるような気がする。とくにフランスでは日本人は本当に評価が高い。先の旅行中も、ベルリンのホテルのエレベーターでフランス人二人組と一緒になり、フランス語が話せるのが嬉しくて少しだけ会話をしたのだが、僕が日本人だと言うだけで「いやぁ日本人はすごいよ!」などと何の根拠があるのか知らないが言っていた。いずれにせよ、マンガや技術や経済のみならず、日本人の精神性を見て尊敬の眼差しも送る人も多くいるのだ。ブリュッセルでGODIVAに入った時も、店員さんが僕が日本人であることがわかったらしく、日本人に対する尊敬の気持ちを延々と語り始めた。彼女は日本語の勉強を始めたところだとも言っていた。客観的に見ても、日本人の道徳水準や知的水準は本当に高いと思う。ではいったい何が僕に、日本に対して半ば憎しみに似た感情を抱かせるのだろう。

それは先に述べたがやはり無駄の多さだ。目にする情報の大半は本当はいらない。どうでもいいことに執着して、どうでもいいことで悲しんで、どうでもいいことにお金をかける。こう言うときっと誰かが「私にとってはどうでもよくなんかない」などと言うだろうが、その口の贅沢を越えた傲慢さに釘を刺してやりたい。いや、こういう言い方は本当はよくない。その人に非があるわけではないからだ。一度ある環境に浸かればそれが全てだ。そこからちょっとでも何かが減れば人は不満を漏らす。そして自分がどの水準にいるのか気付くことは簡単なことではない。日本では食べ物があることも店が24時間空いていることも店員が礼儀正しく親切なことも全部全部当たり前だから、何か不都合が生じると文句だの苦情だの零すのだ。“苦情センター”という言葉の持つ空虚感はなんだろうか。そこで交わされる言葉にいったいどんな意味があるのか。実態などは知らないからどうこう言う資格はないのかもしれないけれど、想像しただけで身の毛がよだつ。言葉の無駄遣い、意志の空回りの堂々巡り。苦情センターに限らず僕たちの身の回りはこういったものに溢れている。

“体”とか“サイズ”とか、いつからかそういうことばかり考えるようになった。これが世界を考えるヒントになるという確信があったからだ。結論から言うと、とくに先進国の人々はもう自分のサイズを見計ることができない。どこに行っても食べ物がある環境やどこにでも繋がるネットの幻想が現代人を愚かにする。自分が“1”であることをいとも簡単に忘れる。拡大が悪いことだというわけではない。それじゃいつまでもつまらない世界だろう。けれど自分が“1”である感覚は誰であっても忘れてはいけないものだと思う。その感覚を抱きしめて初めて、人は好きなことをする権利を持てる。今までの世界を作ってきた人たちにこの感覚が欠けていたから、こんなにこじれた世の中になったんだろう。この感覚が教育で身に付くものなのかどうかは僕にもわからないが、もし身に付くものなのであれば何よりも先に教えるべき緊急項目だと思う。

日本語は温かい言語だ。それは日本語が僕の母語だからだろうか?確かにそれはそうなのだろう、けれど、日本語には本当に体温があるのだと思う。どの文字にも表情があり、体がある。ひらがなの包容力も、カタカナの透明感も、漢字の荘厳さも、その全ては体から生まれるものだ。そしてこの“体温”こそが、良い意味でも悪い意味でも僕の体を繋ぎ止めて離さないものだった。日本語が通じる安心感、この言葉に守られている感覚はものすごく強い。けれどそうしてこの言葉の檻の中で吸う空気は、世界のそれとはあまりにかけ離れている。その世界に、日本は体を捨ててまで同化を試みているのだ。一体何が目的なんだろう。

語彙が全てを行動づける。ここでいう語彙とは、その人の頭脳がどれくらいの割合でどのような領域の知識体系に踏み込んでいるかということである(あくまで僕の定義)。知識を頭に入れる、あるいは人が知識を自身の中に持っているという考え方には限界がある気がする。それよりも、ある体系に自分を適応、馴化させていくという方が的確だろう。外国語を学ぶ場合が典型的だろうが、単語を覚えていくということは、勝手にその単語が脳内に存在するというより、その単語、あるいはその単語の訳語なり関連する何かを見たときに正しく反応する部位を自分の脳内に設けるということである。また、語彙は必ずしも言葉だけを指すのではない。たとえば機械の操作、料理の手順、楽器の演奏など、慣れで身に付くものは全て語彙の一部となり、そうである間は、「スタートボタン」、「とろ火で三分」、「3弦5フレット」、などがある行為の一連の流れとして中身を伴って認識される。ここでいう“語彙”と“知識”の違うところとはというと、後者は言われれば思い出せるようなものも含めて、誰かが知っている全てのものを指すものであるのに対し、前者はある人のその瞬間の脳の状態、その人の注意がどこにどれだけ割かれているかを示す指標だ。だから“知識”はほとんど無限であるのに対し、“語彙”は個人差はあれどだいたい同じ程度に有限である。こういう仕組みでもって人は簡単にものごとを忘れるし、“語彙”の外にあった“知識”に触れると懐かしく感じたりする。そして、この語彙は本来いくらでも塗り替えることができる。これが人間のすごいところだ。子供のころはというと誰しも、食べることや遊ぶこと、もっと言えばただ精いっぱい生きることにしか語彙は使われない。けれどいざ社会の一員にならざるを得なくなると、その社会のたった一部分に見事に順応し、ごく限られた偏狭な語彙に浸っていくことになる。そしてついには自分が“1”人の人間だったことさえ忘れてしまうのだ。

僕はこの留学を通して二つの言語を手にしたと確信を持って言える。いや、もしかしたら三つかもしれない。一つ目はもちろんフランス語だ。着いた当初には想像できなかったほど上達したと思う。今ならフランス語でものを考えることも出来るし、会話で躓くこともほとんどない。僕はこの言語にちゃんと受け入れてもらえた。そして、二つ目は日本語だ。ずっと自分は日本語を話してきたと思っていた。でもそれは、アメリカに倣って何重にも醜く重なった社会の文脈に上乗せされたものに過ぎなかった。僕はそういう言葉を使っていた。僕が生まれる前から日本語はそういうもので、それが“日本語”だと教えられてきたのだから、とんでもない裏切りだ。それをフランス語が気付かせてくれた。今の時代に日本人が外国語を学ぶ意味はここにこそあると思うし、ここにしかないと思う。英語だろうとフランス語だろうと何だろうと、他の言語を通して見える母語の形がある。そして手にした二つの言語を擦り合わせ、結晶として取り出される三つ目の言語が、純粋な意味での“人間の言葉”だ。あるいは、パウロ・コエーリョの小説『アルケミスト』でいうところの「大いなる言葉」というのが感覚的にはそれに近い。この言葉に語彙はないけれど、同時にどの言葉にもこの言葉の語彙が隠れている。だからこの言葉がわかればわからない言葉というのはなくなる。どの言葉も、この言葉の形を変えた表出に過ぎないからだ。

この言葉は、だから手にしたというよりも取り戻したという方が正確だ。誰もがもともと持っているものだけれど、社会の語彙に浸っていくうちに忘れていってしまうもの。この言葉に照準を当てるとそれだけで、いかにこの世界がそこから遠ざかっているかが目に見えるようにわかる。ここに立ち返るだけで解決するはずの問題を巡って、見当違いの語彙の中で水掛け論を繰り返している。僕が正しいと思う人たちはみんなこの言葉を使って話している。だから驚くほど同じことを言っている。彼らは人間であることをやめないことを知っているのだ。

今、世界は人間に憧れている。後期CIREFEで扱ったテキストは技術に対する抵抗とか、何故かそういう主題ばかりだった。企業が自分勝手に開発を進めていく中で、普通に暮らす人々はやはり人間でいたいのだ。僕はフランス語を手にしてようやく等身大の人間になれた。日本に帰ってもずっと変わらずそうでありたい。

(志村7)今が過去になる準備

今が過去になる準備

(2014/05/10 文責:志村 響)

今が過去になる準備をしている。早足でやって来たノスタルジーだろうか。こんなにちゃんと生きた半年間はたぶん初めてだし、この先あるかもわからないすごく貴重なことなので、ちゃんと自分の中に残るよう、できるだけ零さないように今を見ている。別に詩的なことを言うつもりはない。365日生きたからってそのうち一ヶ月も生きていないということだってあると本気で思っている。でも少なくともこの半年は毎日ちゃんと生きられた。ところで詩的ってなんだろう?生きていることは本来、それだけで詩的なものであるはずだ。その極めて人間的な領域を端に追いやり蓋をして、わざわざ“詩的”とレッテルを貼って特別視する現実(他にはなんと呼んだらいいだろう)の方が、僕にはよっぽど奇異に見えるけど。例えば「プレミアム会員、1000ポイント全員にプレゼント」とか。これが普通に見えるようになったら僕も危ないだろう、気をつけなきゃいけない。そういう意味での準備でもある。

日本に帰った後、「一年間の留学はどうだった?」と訊かれたらどう答えよう。「本当にいい一年だった」とか、「貴重な経験になった」とか、当たり障りのないことを言うのだろうか。たぶんそうだろう、状況がそうさせるのはなんとなく見えているし、別にその言葉に嘘はない。本当にいい一年だし貴重な経験だ。ただ、それは本当に相手の訊きたいことで、僕の答えたいことだろうか。「どうだった?」という質問はこれだから困る。それが例えば「普段は何を食べていたの?」とかなら、「そうですね、朝はトーストとコーヒー、昼は大学の食堂、夜は自炊が多かったです。マッシュルームがとにかく安くておいしくて、こっちに帰ってきてからは全然見かけないので寂しいです」などと答えられる。けれど「どうだった?」は話が違う。この質問に即座に完璧に答えられてしまうようなら、それはたいしたことのない一年ということになるだろう。濃密な経験は言葉にできない。それを承知の上で、いざ実際にこう言うことはない気がするけれど、ここに本当の答えを用意しておこう。

「本当にいい経験になりました。あまりにいい経験すぎて、どうしたものか、わからないことがなくなってしまいました。世界はどうなっているのか、社会はどう回っているのか、人間とはどういう生き物か、自分はいったい何者なのか、だいたい全部わかってしまいました。まるでこの世界のようです。もうとくに知りたいこともなくなって、じゃ何か変えなくてはと思うけれど、自分自身の限界に阻まれて行き場を失ってしまったこの世界のようです」

(4月半ば、CIREFEの企画でロワール地方を訪れた。週末の二日間でロワールの古城を巡るというもの。こういう遠足行事は各学期に数回催されるけれど、今回のは泊りがけで距離もあったのでかなり大規模。バス、宿代、入場料など諸々込みで80ユーロは本当に安い。写真はブロワ城。)

(ブロワ城の展望スペースから眺めるロワール川。天気は見事に完璧だった。)

(ロワール地方でも最大級のシャンボール城。一部工事中だったのがやや心残り。)

共用のキッチンに世界の縮図を見る。みんな好き勝手に材料を持ち込んで料理を作り食欲を満たし、飛び散った屑やシミはそのまま。そして後から誰かがやってきて片付ける。けれどもう、この世界というキッチンに後片付けのおばさんはいないのだ。世界は大きなゴミ箱だという比喩はどうしたら否定されよう。権利も自由もいい。けれど、生まれてきたんだから楽しい人生をちょうだい、という主張は実はおこがましいものなんじゃないか。いや、その主張は正しい。悪いのはそんなわがままを叱ることも叶えることもないまま、考えとくよと言ってほったらかしにする世界だ。

日本とフランスは国としての性質が根本的に違う。日本はほとんど日本人の国だけど、フランスはフランス人の国かといったら全くそんなことはない。二重国籍など珍しいことではないし、移民も数限りなくいる。EU加盟国でもあるからヨーロッパ圏内からの人の流入も絶えないし、それだけバラエティーに富んだ人口形成がなされる。直近の具体的な例で言えば、パリの市長、それからフランスの首相という極めて重要な二つのポストにスペイン人が就いた。ついでに言えば前者の方は女性だ。こういうことの背景には、ヨーロッパの連続的な地理条件、言語の開け具合など様々な要因が関わっている。それでは同じようなことが日本で起こりうるか。まずないだろう。大陸の端にあってなおかつ島国であり、閉じた言語は政治への参加を簡単に外国人に許すようなものではない。国際化なんてものは一部のエリートの見せかけの謳い文句であり、あえて断言するけれど、日本が本当の意味で国際化することは絶対にありえない。それはそれでいいのだ。

一方、フランスは間違いなく国際的だ。それはこうしてCIREFEで勉強していると日々常に意識させられる。みながみなそれぞれの方法でフランス語を勉強し、教室に一同に会し、フランス語で授業を受ける。程度の差はあれみながそれを自分なりに理解する。休み時間には、国籍のばらばらな生徒(あえて“学生”という言葉を使わないのは、その言葉でイメージされる年代の人ばかりではないから)たちがフランス語で会話をする。ある言語がそれぞれの言語を呑みこんでその場を支配する世界的な風潮は好まないけれど、これはこれで素晴らしい光景だとも思う。ともかく、ここは国際的なのだ。だから教室で授業を受けている間はたまたま使われている言語、勉強の対象となる言語がフランス語であるだけであって、ここは必ずしもフランスではなくてもいいというような気がしてくる。つまり先生がフランス人であることを除けば、その空間は決してフランス的ではなく、さまざまな国籍、さまざまな年齢の人が集まる小さな世界なのだ。

そして彼らがこの世界の主役である。どこかのスーパースターでもアメリカの大統領でもかつての偉人でも神様でもなく、自慢げの開発者でも外資系でもなく、とくに力も持たずただ生かされているように生きている彼ら(もちろん僕もだ)こそがこの世界の主役である。じゃどうして彼らはわざわざこんなところでフランス語を勉強しているのだろう。僕は先のこととか何も考えずフランス語そのものを目的にここまで来たから、そういうわけではなく半ばいやいやフランス語を勉強している人たちのことを理解できない。けれど彼らにもちゃんと理由がある。何か別の理由でフランスに来てしまったものだから(結婚とか政治難民とか)否が応でもフランス語を勉強しなきゃならないだとか、フランスで勉強を続けたいなり仕事を見つけたいなりで、ある程度フランス語の能力を身に付けなきゃいけないだとか。前者について言えばそれは仕方ないだろう。愛や宗教を選んでここまで来たのならそれは抗いがたいことだし、そうしてフランスで暮らしていくのであればフランス語はもちろん必要だ。では後者はどうかというと、これにはいくつか種類があると思う。フランスでしか出来ない仕事、ここでしか叶えられない夢があるのならそれは応援したい。でも中には母国で仕事を見つけるのが難しくて、なんとかフランスで仕事を見つけるためにフランス語を勉強している人というのもいる。問題にしたいのはこの点だ。そこまでする意味は一体何だろう?

シュノンソー城。女性が造った城ということで、どこか気品ある佇まい。

フォントヴローというところにある、こちらは城ではなく修道院。つい半世紀までは刑務所として使われていた。

修道院内部。現在は装飾などもすべて取り除かれ、まるで何もなかったかのようになっている。

フランス語は難しい。フランスに移り住んでたったの2年ほどで流暢に、そして正確に話せる人もいるけれどそれは稀なケースで、たとえば3、4年住んでいるのに文法や発音がほとんどぐちゃぐちゃなまま話す人もいるし、30年住んでもまともに話せない人というのもいるらしい。それでも通じるには通じるけれどそれは口頭での話で、書きの方になるともっと複雑だ。綴りや文法の決まりは極めて緻密で、常に細かい注意を要求する。フランス人でさえ間違うのだ。あるフランス人はたまにフランス人の友達の文章を添削してあげているというからびっくりだし、ある先生も「ひどいよ、彼らの文章は」などと半ば自嘲ぎみにこぼしていた。とはいえ、誰だって母語は問題なく話せるのだ。言葉を操るのは人の偉大な能力であり、誰もが知らず知らずの間に母語を修得している。当たり前のようでこれは紛いのない奇跡だ。けれど大人になってから学習する言語は全くもって別物である。無意識に母語に沿って整理されていた概念の網の上から新しい枠組みがかぶさってくる。これを上手く整理するには相当な器用さがいると思う。僕の場合は英語やドイツ語と比べてフランス語の枠組みに対してなんら抵抗を感じないし、日本語の新たな側面が見えてきたりもするから、二つの枠組みを擦り合わせる作業はむしろけっこう楽しい。たぶんそれは僕が以前は理系だった影響が大きいと思う。この作業はきわめて数学的だ。けれど大半の人にとってそういった作業は苦痛でしかないのだと思う。僕は今C1のクラスに属していて、6つあるうちで上から2つ目のクラスだけれど、それでもごく基本的な文法事項でつまずく人は多い。彼らにとってはなかなか越えがたい壁なのだ。

その壁を越えるための勉強だろう。志を持ってその壁を越えようとするのは素晴らしいことだ。けれど、何か他の必要に迫られてその壁の高さに、厚さに、苦しむ意義はいったい何だろう。いや、正直なところ、彼らはたぶんその壁の存在にさえ気づいていない。あるいは、ないことにしている。それで話せたつもりになっている。そういう人は少なからずいるのだ。じゃ何のための勉強だろう。そういう妥協とも放棄ともつかぬ曖昧な処方をとりながら新しい言語を纏って、母語を押し込めてまで暮らしていく意味はなんだろう、かつての植民地の言語支配でもないというのに。

極論は出来るだけ避けるべきだと思っている。僕の言い方だと、フランス語のできないやつはこんなところに来るのはやめて自分の国でおとなしく暮らしていなさい、という風になりかねない。それはいくらなんでも強すぎだし、そういうことを言いたいのではない。僕が批判したいのは、自分の国でおとなしく暮らしていたくてもそうは出来ず、こんなところまで来ざるを得なくなる人を生み出す社会なり世界のシステムだ。野放しにされた希望と勘違いは簡単に見分けられるものではない。そしてもっと言うなら、そんなに無理してまで続けていく価値がこの世界にあるのか、わざわざひたすら虚勢を張りながらでも存続していく意味が人間にあるのだろうかということだ。

もちろん、もとはと言えば先進諸国が悪いのだ。ありもしない幻想ばかり産み出して、虚勢を張らないとやっていけない世界を造ったのは彼らだ。いや、僕だって先進国に生まれたのだから僕らと言わないといけないかもしれない。そもそも、この呼び方自体なんなんだ。少しも先になんか進んではいない。生き急いでいるだけに過ぎない。いずれにせよ、そういうやり方の結果として自分で自分の首を絞めているのは日本もフランスも大差ない。見えない一本の糸をたどって、その先にある針が自分に向くなんてことは少しも考えず、小さな人々を次々に使い捨てる。この糸は見えないけれど確かに存在するから、これに背くのは容易ではなく、本当の知性がいるだろう。

人間はどんな環境にも慣れることが出来、そして与えられた環境に一度慣れるとそれを少しも疑わなくなる。人は社会に作られるものであり、喜びも悲しみも社会が見せる幻だ。あるベルギー人の作家は自著の中で「人格など無いに等しい。私たちのことを本当に語るのは嫌悪感だけだ」というようなことを言っているが、そこまでラディカルになる必要はないにしても、きちんと収まった自分の姿をどこかに探すのは難しい。人を作るのは持って生まれた才能と、あるかないかのちょっとした趣向と、第一に比較の材料として機能する容姿と、あとは置かれた環境なりの外的な要因だ。明治時代の人を現代に連れてきたら、最初はびっくりするだろうけれど数週間もすればスマートフォンを使いこなすだろう。中身はずっと前から変わっていないのだ。それなのに土台ばっかりがどんどん高くなっていく。これでもかというほど積み上げて、どれだけ高いところから突き落としたいんだろうか。この世界というグラグラの積み木にはゆっくり降りる階段は用意されていない。上から一つ一つ取り除いていけばいいのか、それともいつか崩れ落ちるまでなおも積み上げるのか。生まれた瞬間からてっぺんに据えられ、ただ落ちるのを待つだけの赤子をどう救ったらいいだろう。登り方ならいくらでも教えてもらえるけれど、降り方は自分で見つけるしかない。かといって、自分で見つけられない子を愚かと言うのはあまりに酷じゃないか。どうしてただ人に戻るだけのことがこんなに大変なんだろう。

最近はとかく話を大きくしすぎる傾向がある。日本に帰ったら少しは治るだろうか。まぁそれはいいとしても、こういうことを考える根底にあるのは、今まで出会ったどの国籍の人もたいして変わらないという率直な感想だ。誰も戦争なんて望んでいないし、その反面、穴だらけの平和の受け取り方も知らない。みんなレンヌはいい街だと言う。僕も本当にそう思うけれど、それは特別なことではなく、ある程度当たり前の結果としてそうなったのだと思う。つまり、人間の度を超えて過剰に動き回る大都市でも、創造のない退屈さと戦う農村でも労働の過酷さと戦う工場でもないのだから、言わば全てがいいトコ取りなのだ。次々に侵入してくる技術と、尽きない食べ物を受け取っては消費していればいいわけで、それなら楽な暮らしは続く。その両端に山積みになっている死体にわざわざ目を向けることもないだろう。

この世界で唯一確かなものは言葉だ。人がちゃんと人だった時代に生まれ、今なお残るのは言葉だけだ(あと一つ付け加えるならそれは技術だろう、だからこんなにややこしいことになる)。今の世界の言葉づかいは見るに堪えないほどに貧しい。言葉は変わるものだけれど、それにしても惨めな変わり方をしたと思う。言葉は文脈に添えられる飾りであり、それ以上でも以下でもなくなってしまった。その背景にある言葉の拡がりを見つめ直すことが唯一の手がかりだろう。日本語は豊かな言語だ。本来なら、世界に負けない力を持っていると僕は信じたい。

ブリサック城。代々続くブリサック一族の私有地であり、今なお彼らの住まいである。

ブリサック城内部。確かに綺麗だけれど、こういう豪の極みのようなものを見ると地震のない国の人々の思い上がりが垣間見えるような気がしてならない。

ロワールへの遠足から二週間が経ちバカンスに入ったので、今度は一人で、ドイツはベルリンからオランダ、ベルギーを回る旅に出た。今回の旅では、二つの理由からあまり多く写真を撮らなかった。まず一つには、携帯やカメラの充電器はしっかり持参しておいて、一番肝心なコンセントの変換プラグを持っていくのを忘れていた。無駄にかさばる充電器が何の役にも立たないという始末で、こうも簡単に決定的なミスをするものかと自分でも笑ってしまった。でも、ベルリンのホテルでイギリス在住という日本人男性に出会い、変換プラグを少し貸してもらった縁をきっかけにビールまで奢ってもらい、貴重なお話をたくさんできたのはそのヘマのおかげだと思えば結果的にはよかった。

二つ目は、写真を撮るという姿勢そのものについて、前から頭にあった考えを電池のリミットが助長したためだ。人はどうして写真を撮りたがるんだろう?たぶん、自分がそこにいたという証拠が欲しいからなんだと思う。それは僕も同様だし、自然な欲求だろう。けれど観光名所などに行って、なにか義務感のようなものに駆られて写真を撮るのはどうかと思うのだ。どこかで見たことのあるような写真をただ再現すること、さらにはそこに自分を入れて写真を撮ることがどうも滑稽に思えてしまう。とはいえ僕だって荘厳な建物を目にすれば思わずカメラを構えてしまうのだが、そういう時には自分の愚かさをちゃんと踏まえるようにしている。写真を撮ったところで自分のものにはならないのだ。

いずれにせよ、今回の旅ではっきりしたけれど、僕は観光が好きではない。提示された場所をただ見て回るのは、なんというか教師が黒板に書いたことを丸写しして、それでわかった気になるのと近いような気がする。大事なのはあくまでも、自分の頭のノートに何を書くかだろう。じゃ僕の場合何をするかというと、ひたすら街を歩く。メトロやバスなど極力使わずに、地図が頭に入るくらいまでひたすら歩く。そこにしかない美術館や教会もいいかもしれないけれど、美術にも宗教にも然程の関心がない僕はとにかく歩いて、街そのものがどうなっているのかを探る。とくに天気がいいと、どこかに閉じこもっているのはもったいない気がするのだ。例えば川はどこを流れているだとか、自転車に乗っている人が多いだとか、屋根の形はどうなっているかだとか、そういうところに関心が向く。だから展望台があればそこには必ず行く。街の空気がよく伝わってくる。これがいい観光の仕方というわけではないが(まず非常に疲れる)、僕にとってはこれが一番、訪れた場所が心に残りやすい。ただ、こういう意見を持つに至るにはまず、僕が観光を十二分に満喫する必要があったことを忘れてはいけないだろう。単に“見飽きた”だけかもしれないのだ。

この“わかった気になる”構図は観光に限らず今の世界を支配しているように思える。ネットさえあれば人は何でも知ることが出来るのだ。実のところ、とくに日本みたいに全て用意された国では大半の人は何でも知っている。けれど同時に何も知らない。何が足りないかと言えば頭の中の整理だ。知っているのにそのことに気づかない。何を知っているか知ろうとしない。知る必要がない。日常の魔法としか言いようがないけれど、これとどう戦っていくかが問題だろう。

(「ヨーロッパの殺害されたユダヤ人のためのメモリアル」、これがベルリンを訪れた最大の目的だった。ここは2005年に完成されたユダヤ人のための記念碑だが、役割やイメージとしては墓場になりきらない墓場のようなもの。一見ただ無機質な石の置物が並んだだけのこの広大な広場はまさに市民の“憩いの場”で、ここがどんな場所なのか知らずに遊ぶ子供もいるだろう。矛盾しているように思えるがこれが製作者の意図であり、その発想に感銘を受けた。街を歩き疲れた折にここに腰を下ろし石碑の間を行き交う人々を見ていると、過去と現在が不思議な形で交差するようで意義深いものだった。この場所を知ったのは例のごとく池澤夏樹の『異国の客』を読んで だが、こうやって誰かの記憶をなぞるのは、お城や教会を見て回るよりずっと瑞々しい実感を伴うようで興味深い。)

(志村6)どこから始めるか、どこで終えるか──イギリスへの旅

どこから始めるか、どこで終えるか──イギリスへの旅

(2014/03/16 文責:志村 響)

10年前、外国と言えばアメリカのことだと思っていた。“ガイコク”と“アメリカ”は全く同じように僕の頭に響いた。日本語と英語以外に言葉があるなんて知らなかった。自転車で30分かかる隣町は完全に別世界だった。何も考えずに寝ては起きての毎日だった。その時の僕がもう一度同じ時間を生きて、今はたまたまフランスにいる。今日ようやく迎えた20歳という年齢に特別な意味合いは感じないけど、単にキリがいいからちょっと特別な気はする。だからと言ってじゃ何か変わったかと言えば、それは変わったこともたくさんあるけれど別に大きな違いではないだろう。身長が二倍になったわけでもないし、10年前と同じで毎日何か食べていないと生きていけない。けれど見える世界が変わったことは間違いない。ほんの一年前、初めてフランスに来た時と比べてもがらっと変わった。

どうして国語と数学と英語が大事かなんて誰も教えてくれなかった。「受験で使うから」なんて言って説明した気になっている人間に僕は同情したい。大人になってまで、果ては先生になってまで、そんな答えにしかたどり着けない人間が可哀想で仕方ない。そのうすっぺらい言葉の裏にどんな崇高な考えがあるのかは知らないけれど、期待するだけ無駄な気もする。そうやっていつも、大事なところは巧みに隠される。隠すんだったら見つけてやろう。半ば躍起になってこの一年、自分なりの答えを一つ一つ出してきた。

フランス語に出会ってからというもの、僕はまったく水を得た魚のようだ。もちろんそれは僕がフランス語を完璧に話せるようになったということではない。むしろ半年かけて辿り着いた答えはその逆で、完璧に話すことなんてできないということだ。思い知らされるのはいかに母語が、日本語が自分に染み付いているかということであって、フランス語で同じ域に少しでも達するには果てしない時間が必要だろうということ。人は自分が知っている以上のことを知っているもので、習った覚えもないような言葉が口をついて出てきたりするけれど、それは母語だからこその話だ。だから、それはここでは問題ではない。ただ、フランス語は、僕の中で一つの外国語以上の意味をもつようになった。その中にいるだけで自分を肯定してくれる魔法の乗り物のようであり、自分を外に引っ張り出してくれる美しい楽器のようでもある。そしてそういうものに出会うと、人には自信と余裕が生まれる。見ていて笑ってしまうくらい僕はラッキーだったのだ。こうして日本を離れ、さまざまな常識、規則、義務、課題、日々の面倒から解放され、新しい環境に浸かり、好きなことだけに集中する。そういうお気楽な生活の中で溢れていく想像を、正直に言って自分でも持て余している。たぶんこれが末期まで来ると世界を変えたいだの突飛な思想にたどり着くんだろう。僕の場合は、世界とまでは言わないけれど。

ユーロスターの終着駅となっている、ロンドン、セント・パンクラス駅

2月の末にイギリスへ行った。そのときに思ったことを書きたい。僕が初めて入った“英語圏”で感じたことを書きたい。まず頭に浮かんだのは、“英語ができないと困る”という聞き飽きたフレーズだ。日本語もフランス語も通じないところへ行くとなるとやはり手間取るし、ネイティブとなると容赦ないからなおさらついていけない。そこで、自然と二択の問題に突き当たる。一人での移動に不自由しないくらいの英語力を身に付けるか、英語ができないと行けないところへ一人で行くのを諦めるか。僕は、どちらかというと後者に寄ると思う(それでも行ったのだけれど)。正直、“世界”は僕にとって広すぎる。広すぎるゆえにあんまり興味が沸かない。どこへでも行きたいという欲は(少なくとも今のところ)僕にはない。いくら英語が出来て世界中どこへでも行けるようになったとして、いつも見ている頭上の月には指一本届かないし、目の前にいる人の頭の中さえ触れられない。

似たようなことをすでに書いたような気もするが、英語は確かに、他の言語への架け橋としては十分に機能する。中高の英語学習がなければ僕がこの短期間でフランス語をここまで習得することは有り得なかった。英語はとても開けた言語だから、その面ではこれ以上ない言語ということになるだろう。でも、その先が問題だ。赤が好きな人もいれば青が好きな人もいるように、紅茶よりはコーヒーが好きという人がいるように、英語が得意な人もいれば別の言語に向いている人がいるということをどうして考えないのか。英語一辺倒の考え方は完全に病んでいる。全体しか見ていない。いい顔した支配、侵略以外の一体何であろうか。そもそも大半の日本人はどうしようもないくらい英語には向いていない。でもそれは決して悪いことではなく、日本人は日本語に向いているだけ。ともかく、車を運転することだったりエクセルを使いこなすことだったり、そうやってマニュアルを追っていけば身に付くようなスキルと英語を話すことは根本的に違うのだ。言語が人に深く根付くものである分、そこには絶対に無視できない壁がある。哀れな日本人はいつになったらそれに気づくのか。いつになったら、英語の早期教育など短絡的な考えの愚かさに気づくのか。

ロンドン市街。ずいぶん歩いたけれど、やはりパリとはイメージが異なった。少し出来すぎている印象。

英語が嫌いなのではない。むしろクールな言語だと思う。前にも書いたけれど歌に乗せるならフランス語よりは断然英語がいい。でも、単純に僕は英語を話すのには向いていないし、フランス語に出会った今、英語を勉強する理由が見つからない。ちょうど苦手なピーマンを無理に食べさせられる子供のように、自分に向いていないことを無理強いする世界に嫌気が差している、ただそれだけだ。仮初めの言葉による仮初めのコミュニケーションなら、ただ間を取るだけの、どうせ相手に寄り添えない言葉なら僕はいらない。

確かに、たまたま電車で隣り合った人と話を弾ませる喜びがないのは少し寂しい。実際、英仏海峡を渡るユーロスターという電車の中で隣に座った人に話しかけられたとき、僕は相当きまり悪い思いをした。けれど、僕は別に誰とでも話したいというようなおおっぴらな人間ではない。相手には、僕があなたが日本語を話せないことをわかっているように、僕が英語を話せないことをわかってほしい。そこに優劣はない。通じないなら黙ればいい。人はもともと一人だ。隣人と言葉を通い合わせることができるというのがまずもって奇跡であるということを忘れるべきではないと思う。英語くらい話せて当然。そう言う世界が悪いのか、それとも英語が話せないのにそんなところにいる僕が悪いのか。どちらも真だろう。どちらが真だなんて問い自体成り立たないことの方が多い。そんな簡単に責任の所在を求められる世の中ではない。

思うに留学の一番の効果は、慣れた環境から引き剥がされることだ。池に石を一つ落としてみたって波は一様にしか広がらない。これが、まさしく僕が一年前そうだったように、当たり前に浸かるしかない人間の認識の形。ここにもう一つ、できるだけ離れたところから石を落としてみる。波と波が重なって、その交点がはっきり見えてくる。違う文化の中で生きるとはそういうことだ。もちろん、こういうものの見方を同じ場所に留まりながらできる人もいると思う。でもそれにはかなりの努力と才能がいるだろう。そう考えると留学が手っ取り早い方法であることは間違いない。かと思えば、せっかく二つ目の石を手にしたのに、その石の形が悪かったのか投げ方が悪かったのか、うまく波形を作れない人というのもきっといる。僕はというと、さまざまな理由から、なかなかいい二地点に、そこそこ上手く石を落とせたと思う。それに、二つ目の石のそばに何個か小石も落とせた。もうこれ以上石がなくても、ときどき吹く風を拾うくらいで波形の調整は間に合うんじゃないかと思えるくらいあまりに上手く事が運んだ。でも、この石の例えには無理がある。石は無限にあるわけじゃない。誰にでも配れるわけじゃない。そもそも、当たり前の中で生きることのいったい何がいけないというのか。みんながみんな、それぞれの当たり前の中で自然に暮らしていけるならそれでいいのではないか。10年前の僕が何も知らないままそれでも、嘘に囲まれることなく生きていければそれでいいではないか。

マンチェスターのレストランにて、イギリスの伝統的な(?)朝食。おいしかったし、この量で二人で10£は魅力的。ただ、コーヒーはお茶みたいに薄かった。

今ある世界の姿を疑わなければいけない。どこからどこまでも疑わなければいけない。これが遠く異国の地で半年暮らしてみて強く思うことである。人権確立などの華々しく、それこそ疑いようもなく正しい方向へ進んできた歴史としての時間軸がある反面、その大きな流れに食い込むようにその都度、肥大した知恵や欲望が水を差してきた。そうやって妙なバランスの取り方を続けてきた結果、無駄なもので溢れ途方に暮れている世界を今に生きる人間の責務として疑わなければいけない。そこにあることが当たり前なものなんてない。

後期からCIREFEでオプションとして受講している哲学の授業で先生が言った。「哲学において二つの根本的な問いがある。“どこから始めるか”、そして、“どこでやめるか”」。知には限界がある。どこかで見切りをつけて、終止符を打たないといけない。人の社会も同じことだ。上だけ見ていれば必ず袋小路に突き当たる。積み上げてきた言葉の重みを忘れ、金の安楽に溺れ、それを安定にすり替えて、腐った言葉と金を使って豪遊しているのが資本主義の作り上げた現代人の本当の姿だとしたら、それが人の目指した社会なのだろうか。

別にこうも穿った見方をする必要はないのかもしれない。自分では何も考えなくてもいいように社会は作られてきたのだから、そこでは何も考えずに生きていくのが正しいのかもしれない。でも、そうやって生きていると僕は死んでしまうのだ。世の中には見えなくていいもの、見えない方がいいものというのもあるだろう。けれど僕はそれをちゃんと見たいし、フランスに来てその眼を持てたことを幸運に思っている。苦労がつきまとうのは確かだ。上の問いと同じことで正しさを主張するにもやはり限界があるし、どこかで妥協点を見つけないといけない。でもそれにしたって、この先いったい、腐ったバターみたいに塗ったくられた嘘とどう向き合っていけばいいのか。

今、僕は東京の話をしている。僕が生まれ育ったところ、僕が帰ったらまた暮らしていかなきゃならないところの話をしている。厄介にも、腐ったバターが塗られているのはパンではなくご飯の上だ。最近ようやく、日本人がいつも何かに追われている原因がわかった。とても単純なことで、基本が“ついていく”姿勢なのだ。自分では舵をとらず誰かに任せる、そういう姿勢がいつからか染み付いた。というより、こびり付いた。長いものに巻かれて安心したつもりが締め付けられる始末、それは疲れるだろう。

(休暇(3月上旬)中に訪れたパリ、チュイルリ公園にて。このところ嘘のように暖かく、天気もよく、冬になりきらぬまま春が来た感じ。ちょうど去年の今ごろ初めてフランスに来たときは大雪で、この公園も完全に雪景色だった。それでガイドブックに載っていたこのような写真がにわかに信じ難い光景だったのを覚えている。)

西暦2000年。もう14年も前のことになるけれど、僕はこのころ物心がついたから、まさに21世紀少年だ。テレビに映った群衆が新世紀の幕開けを祝っている光景をなんとなく、微かにだけれど覚えている。今振り返って、一人の無知な若者として純粋に不思議なのは、どうしてこの時、千年レベルのこれ以上ない節目に、大きな方向転換がなされなかったのかということだ。世界の潮流を生み出した張本人である欧米諸国は仕方ないとしても、日本の優秀な政治家は誰一人として自分たちの見ている方向の誤りに気付かなかったのだろうか。それとも声を上げた人がいたとして、その勇敢な声はあっけなく掻き消されてしまったのだろうか。

敢えて言うなら、長期的に日本が目指すべきところは二度目の鎖国しかないように思える。無理があるのは承知しているけれど、観念論だっていいじゃないか。どっちが現実だなんて誰が決められるっていうのか。少なくとも、徹底的な依存体制から抜け出すこと。なんとか自立するための道を探すこと。必要があれば後ろを向くこと。どんな災害に遭っても立ち直れる力を人はもともと持っているのだ。それは計らずも三年前、日本で証明された。日常に埋もれてしまったその力を、日常を変えるために使うことはできないだろうか。

全体として言えることは、今一度、自分の持ち場に戻るべきであるということ。もともとなかったものに対する過剰な馴れ馴れしさを払拭するべきであるということ。人は(国家も人も大差ない)、自分がちゃんと自分に収まっているときにこそ幸せだと感じるんだろう。誰かに認められて嬉しいのも、狭い部屋や角の席がなんとなく落ち着くのも要はそういうことだ。

エッフェル塔。シーズンだからか、どこへ行っても日本人がたくさんいた。

日本語には“ありがとう”という美しい言葉がある。これは“Thank you”とも“Merci”とも違うと、イギリスで会った日本の友人が教えてくれた(彼女がたまたま来ていたから、というのがイギリスへ行く決め手だった。行きたいけれどどうしても行きたいわけでもない、というところへ行くにあたりそういう偶然はとても効果的)。曰く、“Thank you”は相手一人に対する感謝だけれど、“ありがとう”はその語源に見る通り、“有難い”と思うこと、自分が受けた恩を当然とせず、自らを取り巻く環境の一切をある種の敬意を持って受け止めること。どうしてそのことに気付かなかったのだろうと、やけに納得しながら思った。これこそが僕が探していた理想的な在り方だと思った。全て手放したときに残る、自分の本当の姿を見つめ直すべきなんだろう。ありがとう、この言葉を飼い慣らしているのだから、日本人は本来なら、理想に一歩近いところにいるはずだ。

最近、“バイリンガル”というものについて考えを巡らすことが何度かあった。平気な顔をして二つの言語を操ってしまうのだから、彼らは僕ら語学学習者にとっては天敵だ。いったい彼らの頭の中はどうなっているんだろう?純粋に興味が沸くけれど、決して入り込めない領域だろう。しかし、こういう時にいかに開き直れるかが大事な気もする。学習者だからこそわかることもあるはずだ。そう考えて、というわけでもないのだけれど、僕はこうして外からフランス語と向き合えることを嬉しく思っている。よそ者で新参者の僕は、フランス語の長い歴史の中でいったい何人目の“je”なんだろう?などと問うて楽しんでいる。そして、最初から二つあるのではなくて、日本語という美しい言語を自分の居場所として持てることを本当に嬉しく思っている(半年前にも同じようなことを書いたっけ)。

ある日、一緒にクレープを食べているとフランス人の友人が言った。

「フランス人は自分たちの作ってきた歴史、文化、芸術を誇りに思っている。でもここ数十年、ずっと大きな変革はない。今まで積み上げてきたものが壊れるのが怖くて、フランス人は何も出来ずにいる。変化を怖れてしまっている」

こういう側面は確かにあるんだと思う。だからその点、僕は日本の方にこそ可能性を感じる。そろそろ“ついていく”のも限界で、いろんなところにガタがくる。先送りにしていた様々な問題が表面化してくる。それを言葉にしていかなければならない段階に入る。上っ面を拾うだけではなく、問題の根源を突き止め、それを言葉にしていかないといけない。それさえできれば人は行動を起こすことができるだろう。まず何をすればいいかわかることが大事だ。ひょっとしたら、僕の論法は少し的外れかもしれない。フランスから見た印象そのままに、日本というものをずいぶん単純化してしまっている。ここから見たら日本は小さくて、ちょっと突っつけば変わるもののように思えてしまう。もちろんそんなことはない。現実は僕が思うよりずっと濃密に、日本を支配している。だから帰ったらまず、この思い上がりを、消さない程度に冷やさないといけない。でも今のうちは、どんな根も葉もない理想論であれ言えることは言っておきたい。どうせ帰ったらうんざりするほど現実なんだ。一年の長い旅も終わりが見えてきた。

芽吹きの季節。初めて異国で迎える春の到来が純粋に嬉しい。

(土橋2)オリジナルなものの愛着──地元レンヌから遠く離れて(イタリア、イギリス)

オリジナルなものの愛着──地元レンヌから遠く離れて(イタリア、イギリス)

(2014/3/1 文責:土橋萌)

用事があったので3日間だけイギリスに旅に出た。目的地がフランスに面した海側の街だったのでロンドンまで行く必要がなく、レンヌから飛行機でサウサンプトンという都市に渡った。その間わずか1時間。さらに時差があるので、13:30にレンヌを出て現地時間の13:35に到着した。なんだか魔法のようだ。こんなに小さくて大丈夫だろうかと不安になるような飛行機に乗り込んで(でもよく考えてみれば、小さな飛行機よりも大きな飛行機の方が不安だ。あんな大きな鉄の塊が雲の上を飛ぶのだから)、離れていく地面を窓から眺めた。こうしてレンヌの街を自分の後に残して、なんだか少し寂しいような気分になった。こちらに来てから何度か旅行に出ているけれど、レンヌから飛行機で外に出たことはなかった。列車で陸づたいに街を出るのと、飛行機でそもそも地面からも離れて街を出るのとは印象が違う。

(レンヌからサウサンプトンまでの飛行機。ブルターニュの旗を持っている人やStade Rennais(レンヌのサッカーチーム)のセーターを着ている人がいて、ブルターニュの地元愛を感じた。)

私は東京は好きではない。レンヌに比べればそれは大都市で、なんでもある。娯楽と情報の宝庫だ。それでも私はレンヌの方が好きだ。半年しか住んでいないのに、たった3日間離れるというだけで少し寂しいと思うくらいに。ある都市や土地に愛着を持つことや、その場所を好きになるというのは、ほとんど、あるいは大部分は「人」によるのだと思った。自分に関わる人がいるからそれぞれの場所に思い出ができる。それがいい思い出か悪い思い出かによって、その土地への評価が決まる。

先日少し体調を崩した。レンヌ第二大学の隣にはCHU(大学病院)があるし、そこへ行こうと思って調べたら、フランスの医療機関は日本と全く違ってなんとも難しそうだった。

フランスは基本的に家族ごとに主治医(médecin traitant、médecin général)がいる。まずは主治医に診察してもらい、必要であれば紹介状を書いてもらって、それからその専門家のいる病院へ行く。緊急の場合は別として、病院で診察してもらうには予約をしないといけない。日本のように、とりあえず保険証とお金だけ持っていけば診てもらえるわけではないのだ。

当然フランスに主治医なんていないし、保険のこともよく分からないし、これはひとりでは無理だと諦めてフランス人の友達に助けを求めた。とりあえずCHUの急患部門に行ったが空いている医者はいないと言われ、友達が色々と手配してくれて、最終的には友達の主治医のところで予約を取ることができた。(こうして要約して文章にすると一文にしかならないが、寝不足で体調が悪い状態で歩き回ったので、その日はなかなか長い一日だった。健康一番だと実感。) 授業のある平日だったにもかかわらず、友達はできる限りのことをしてくれて、できる限り私と一緒にいてくれた。彼女がいなかったら、少なくともその日のうちに診察してもらうことはできなかっただろう。診療所の受付の女性も、友達の主治医も優しかった。

こんなふうに私はレンヌでいろんな人に助けられて生活している。特にCIREFEの人たちや、フランス人の友達や、ここで会った日本人に。

少し時間が戻るが、12月末に旅行でイタリアに行った。1週間でイタリアを回るはずが、レストランでぼったくられたり水上バスで罰金を取られたりして散々な目に遭い、3日でイタリアを出た。必要以上のお金を払ったことはもちろん痛かったが、それよりもレストランで「騙された」ことが辛かった。イタリアは歴史が好きな私にはとても魅力的な国で、首都大でもレンヌ第二大学でもイタリア語の授業を取るくらいに好きだったけれど、この先数年は行きたくないと思った。

(ぼったくられた原因のパスタ。たくさん貝が入っていて、下にロブスターもいて、おいしかったけれど…。)

イタリアを出てアムステルダムまで上り、そこで年を越した。そのあとレンヌに帰る前に、ベルギーの小さな村に寄ることになった。電車で最寄りの駅まで行ったはいいが、1月のオフシーズンで、村までのシャトルバスがない。「仕方ない、村まで歩くか」と覚悟を決め歩き出した時、横を通りがかった車の中から「Bonjour」と声をかけられた。後部座席に小さな娘を乗せた、人のよさそうなおじさんだった。

「なんだか迷ってるみたいだけど、大丈夫?」と言われ事情を説明すると、「村まで乗せて行ってあげるよ」と申し出てくれたので、お言葉に甘えて車に乗せてもらった。村まで10分ほどの道中、彼は私に自分の仕事について語った。陽気なおじさん(や、おばさん)が出会ったばかりの人に自分の生活や人生について楽しそうに話すのは、どこの国でも同じなのかもしれない。相槌をうつくらいで大したことは言えなかったけれど、楽しそうに話してくれるのでこちらも楽しかった。

村に着き、お礼を言い、bise(ビズ/挨拶のキス)をした。最後におじさんは「Tu es belle! (君は美人だね!)」と言ってくれたり、「On ne sait jamais. (人生何があるか分からないからね)」と言って仕事の名刺をくれたりした。おじさんが車に乗り込んでいる時、女の子がすごく嬉しそうな笑顔でバイバイと手を振ってくれた。

「人の優しさが沁みる」というが、そのとおりだと思う。小説や歌で描写される感情や気持ちを後から実感して確認することがある。この時はまさにそうだった。イタリアで傷ついた心に水が滲みわたっていくような気がした。月並みすぎる表現だが、そうとしか表せない。(ちなみに「沁みる」と書くだけで的確に表せてしまうのだから、漢字はすごい。きっと日本人は同じような感じ方をするのだろう。) 他人の純粋な好意は、きっと誰かの人生を変えるだけの力がある。

こうして私は、あれだけ好きだったイタリアに悪い印象を持ち、ベルギーにはいい印象を持った。ぼったくられたのは私の経験値の低さゆえでもあるし、レンヌ第二大学のイタリア人の先生はとてもいい人だ。それを知っているから、私は「もうイタリアは嫌い」とは言わない。さすがにイタリアを出た直後には何度か口走ったけれども。でもちょっと旅行に来た人にとっては、その印象がすべてだ。どんなに綺麗な建物を見ても、どんなにおいしいごはんを食べても、そこで出会った人の印象が一番強い。

(レンヌ近郊の街、Fougères。観光の街は、オフシーズンはがらんと静まり返っている。)

住むのと旅行するのとでは全然違う。でも何にせよ、都市や土地の印象に、そこにいる人が大きく関わってくることに変わりはない。

新しい土地には最初、何もない。国を出るならなおさら、日本という島国から離れるというのならなおのこと。大切なものを全部置いてきたという気分になる。前にフランスに来た時、一緒に来た友達も同じことを言っていた。そして帰国の時に「でも今はここ(フランス)にも大切なものがある」と言った。私はまだ帰らないけれど、イギリス行きの飛行機に乗って、もうレンヌにも大切なものができたのだと思った。

イギリスへ渡って3日間の滞在で何よりも驚いたのは、自分の英語のできなさ具合だった。一昨年イギリスに3週間滞在した時は思っていたよりも聴けて話せたので、今回も大丈夫だろうと思っていたのに。バスの運転手に滝のような言葉を浴びせられて、理解できたのが「airport」の一語だけだったのは衝撃だった。母国語以外のひとつの言語にどっぷり浸かっていると、ほかの言語はできなくなるものだろうか。とはいえここまでとは。

ベルギーはフランス語圏で、車に乗せてくれたおじさんと楽に会話ができた。英語が話せれば旅行もしやすいしもっと楽しいだろうと思っていたが、その可能性からかなり遠のいた気がする。

(イギリス、チチェスターの教会。花壇にはもう花が咲いていた。レンヌも少しずつ花が咲きはじめている。)

2月のはじめに『La Reine des Neiges』(ディズニー『アナと雪の女王』)を観た。どのキャラクターもそうだけれど、特にオラフという雪だるまのキャラクターの表情がフランス語とピッタリ合っており、その仕草が私には「いかにもフランス人」に見えて、これはフランス製作だろうかと思ってしまった。しかし当然ディズニーなので製作はアメリカ。欧米人の言動というのは基本的には似ているのだろう。

それから無性にディズニー映画が観たくなって、何本かディズニーのクラシック作品(『美女と野獣』や『アラジン』など)のDVDを買った。もちろんフランス語で観ていたのだが、物によってはなんだか声や歌がしっくりこなかった。「日本語版で観たい」と思った。

私は基本的にオリジナルのものが好きだ。映画やアニメーションで言えば吹替よりも字幕で観る方がいい。製作されたそのままの言語で観たい。なぜなら、その方がその作品を完璧に表現していると思うからだ。欧米人に作られたアニメーションのキャラクターの表情は、欧米人のそれに似ている。たとえば『アナと雪の女王』で言えば、オラフの可愛さや面白さというのは日本語で観たらきっと感じられない。あるいはフランス語で観るのに比べて魅力が半減するだろう。(アメリカ製作だからフランス語版はオリジナルではないが、日本語版よりはオリジナルに近いということでこう言わせてもらおう。)

だけれどいくつかのディズニー作品は日本語で観たいと思った。それは子どもの頃に観ていたのが日本語版だったということも多分にあるが、日本語版のクオリティが高いということがあるだろう。雰囲気や韻をなるだけ壊さないようなセリフ・歌詞を考え(『アラジン』ジーニーのメタフィクションのジョークや、『リトルマーメイド』のアンダー・ザ・シーの歌詞など)、そのキャラクターに合った声をあて、そのキャラクターらしい特徴的な喋り方をさせる。顔の表情や行動、セリフは日本人的でないけれど、歌や声の表現で勝負をする。日本語版はここにおいてかなり成功していると思う。何しろアニメ産業が発展していて、豊富な人材を有する声優業界がある日本だから、当然といえば当然だ。オリジナルの言語(またそれに近い言語)でなくても、違う視点からこうして作品の完成度を高めることもできるのだ。

(志村5)二十年の果てに見る世界の終わり

二十年の果てに見る世界の終わり

(2014/02/02 文責:志村 響)

前回の留学記では“言葉を大切に”などと大口を叩いておきながら、思わず一つだけ嘘をついてしまった。「今年の3月に初めて日本を出て」と書いたが、これは「去年の3月に」の間違い(誰もそんなこと気に留めていないかもしれないけれど…)。僕の中では「今年の3月に」という言い草が完全に定型化されていたため、何度もの推敲を見事に通り抜けてしまった。このどうしようもないミスの行方は、どうかみなさんのトレランスの下に託したい。

それともう一点。「視野はもちろん広い方がいい」という書き方をしたけれど、これもちょっと違うことに後になって気づいた。そもそも視野を広く持つことなんて出来るのだろうか?多少の差はあれど、人にとっては今見えているものがほとんど全てだ。だから僕が本当に言いたかったのはたぶん、「視点は多い方がいい」ということ。どうせ見えるはずのない世界の全てを見ようとするよりも、当たり前のことをいろいろな視点から見られることが大事なのだと思う。聞き慣れた音楽を初めて見る景色の中で聴くときのちょっとした発見が大事なのだ(こういう音楽との戯れ方が現代人の特権であること、そしてそれが僕がこれから問題にする発展史の頂点に君臨する日本やアメリカの大企業に依存していることは重々承知している)。では、視点を多く持つには何が必要か?一つの方法として、海外に出るということ。それはもちろんそうだ、その効果は身をもって実感している。でもそれができるのはごく一部の限られた、運のいい人間だけ。僕は何も、日本人がみんな海外に出ればいいと言うつもりはない。世界中の人間が世界中に飛び回らなければならないとなってしまえば元も子もない。そうではなく、もっと身近なところにも方法はあるんじゃないだろうか。例えば簡単なのが、言葉を交わすということ(そのまま背景になってしまうような中身のない言葉ではもちろんない)。他人がいかに自分と違う世界を見ているかということを、人は頭ではわかっていても実際そうと言われるまで感覚としてはわかりづらい。その食い違いを怖れて何も言わずに壁を敷くのも、お互いの世界を提示して見えた共通項を一緒に守り、そうでない部分についてはそれぞれで守ろうとするのも自由。もし相手が黙っていたら自分の正しさを疑う術をなくしてしまうけれど、自分が何か発すれば何かは返ってくる。批判でも賛同でも糾弾でも失笑でも何でもいい。それを受け入れて、利用して、相手の視点を手にすることで、よりよいものをつくる。これがあらゆる“改善”の基本型だろう。人はその利害がわかりやすい形で対立しない限り、同じところを目指すことができるんだと思う。

人は、一生をかけて結晶化していく存在なんだろう。アイデンティティーという言葉が生まれてくるのだから、あなたと私は違うという前提は確固としてある。誰だって誰かに間違われたらちょっとは凹むわけで、人は自分にしかない形を求めて日に日に彷徨う。綺麗な結晶を残して亡くなる者もいれば、結局自分の形を作りきれない者もいるだろう。でもそれならいい。それはいずれにせよ健全なことだ。問題は、人が自分の結晶を作っていく場が社会という名の生ぬるい温水であること。気を抜いてしまえば結晶の卵はたちまち溶け、有無を言わさず同化を迫られる。日本ではその温水がほとんど熱湯に近いと僕が感じていることは、ここに書くまでもないかもしれない。せめて行きすぎて、蒸発などしてしまわないといいのだけれど。

さて、今回このように文章を書くことにしたのは、何もこうして前回分の言い訳をするためではない(それも少しはあるけれど…)。そうではなく、またもちょっとした偶然の出会いがあり、それがもとで溢れた言葉を文章として残しておかずにはいられなかったのだ。

彼女の名前はルーシー。今回の出会いの場はスイスのジュネーブだった。身長1mちょっととかなり小柄な女性で、年齢は、推定318万歳。…説明が要ると思う。

1月の中頃、ちょっとした気晴らしに、日帰りでパリへ出向いた。目的は文字通り気晴らしと、「去年の3月」にも訪れたパリ近郊の街、フォンテーヌ・ブローを再訪すること(上記写真は宮殿)。当時のフランス滞在記にも書いたけれど、僕が初めてここを訪れた理由は、池澤夏樹という作家が一時期住んでいた街だから。彼が見ていた景色を見てみたかった。そして今回の再訪も目的は同じ。

正直に言って、僕は池澤夏樹という人間をかなり意識していると思う。このHPに載せた文章の中でも既に二回ほどその名を引いているし、この語り草がそもそも、彼の文体の影響を少なからず受けている。理系から文筆家になったという点で親近感が沸くし、根本的な価値観も似ていると勝手に思っている。もともと『星の王子さま』の訳者として知った彼の本を好んで読むようになったのは、文章のリズムが自然で心地よかったから。自分の頭の中の誰かが話す言葉と波長が合って、文章を読むときに時々ぶつかる違和感が全くなかった。最初はそういう言葉にならないものが理由だったけれど、今あえて言葉をもって、前回の留学記に書いたような世界観でもって説明するなら、彼は僕のとても好きな言葉の選び方をする。語彙の中での振舞いがとても自然で共感できる。言葉の繋ぎ方を参考にするというのは、尊敬できる考え方に近づくなかなかいい方法だと思う。なぜなら、言うまでもないが人は言葉を組み合わせてものごとを理解するから。もちろん“言葉にできない”ものはたくさんある。僕は自分の好きな音楽の魅力も夕焼けの美しさも言葉にできない。けれど、自分の頭に何かを蓄えるにはやはり言葉が要る。ならばその言葉の通り道を同じ形にしてしまおう。

(パリ、ジュンク堂店内。本の配置の仕方など完全に日本に倣っていて、違うのはそこにいる人だけ。)

ちょうどそんなことを考えていた矢先、パリのジュンク堂支店(なんてものがあるのです)でたまたま彼の文庫本を見つけた。タイトルは『楽しい終末』。名前は知っていたが読んだことはなかったので、せっかくだから手に取った。高かったけれど(定価800円→15.90ユーロ≒2300円)、まぁ我慢。レンヌに帰ってから早速読み始めた。内容はタイトルからもわかる通り終末論で、様々なトピックを扱いながら世界の終わりについて考察するというもの。初版の単行本が出たのはもう二十年ほど前で、僕はまだ生まれてさえいない。その本がこうして二十年の歳月を超えて僕の手に届いたのは、もう三年前になるが、まさに破局と言えるあの出来事を期に再刊行されていたから。現実に日本で起こった原発事故を踏まえて読むと、その予見的洞察力に驚かざるを得ない。

そして1月末、半分弱を読み終えた頃、それとは別に何の関係もなく、ドイツ、オーストリア、スイスを巡る旅に出ることにした。このバカンスではまだ大きな旅行をしていなかったので、新学期が始まる前に気分転換をしたかった。 ドイツ語圏に行ったのは、ドイツ語のモチベーションをあげるためという名目もあった。今期からドイツ語を履修することにしたからで、CIREFEではなく大学の授業なのでもうこちらはもう1月中頃には始まっていた。ドイツ語は去年一年間日本で履修していたため、ほとんど記憶を掘り返す作業だからそこまで大変ではない。ここで、遠く離れた日本で勉強したドイツ語と、隣国のフランスで学ぶドイツ語の違いについて書きたいところだけれど、それをやってしまうと一回分使ってしまいそうなのでやめておく。ともかく、旅の間は移動が多くの時間を占めるのでいつも何かしら読み物を携帯するのだけれど、今回はまだ半分ほど読み残していた“楽しい終末”を持っていくことにした。

プレ新学期(説明会みたいなもの)と授業開始の間の短い期間、初日の夜行電車(今回は逃したりしなかった)を含め三泊四日でミュンヘン、ザルツブルク、インスブルック、チューリッヒ、ジュネーブを回ったのでたいした見物は出来なかったけれど、これだけ満足している様子を見ると僕はただ移動して、いろいろな景色を見るのが好きなだけなのかもしれない。街同士の間隔はそこまで離れているわけではないのだけれど、それでもやはり旅の大半は移動、電車の中だった。インスブルックからチューリッヒに向かう道では、地面や山々は雪に覆われ空は快晴という見事な幸運で、素晴らしい景色に巡り会えた。

(ミュンヘン、新市庁舎。中央は仕掛け時計になっていて、時間が来ると等身大の人形が躍り出す。)

今回訪れた街で一番よかったのはチューリッヒ(たまたま天気がよかったから、という偏見はきっとある)。ドイツ語圏なのが少し残念なところで、もしここがフランス語圏ならいつか住んでみたいとさえ思った。けれどチューリッヒにも長くは滞在できず、数時間散策した後、ジュネーブ行きの電車に乗った(今回の移動は完璧だった。南仏旅行の痛い思い出が一役買ったんだろう)。そしてその車内で読んだのが、『サルとしてのヒト』という章。これはすごく面白かった。ざっくり部分的に要約すると、太古の昔、生態系において森の中(木の上)を住処とした動物はサルだけだった。森に生える被子植物の葉は毒を含むことが多く危険だけれど、サルは多くの種類の葉を“つまみ喰い”することでこれに対応した。つまり、とりあえずいろいろな葉を食べてみて同じ毒の大量摂取を避けつつ、食べられるものとそうでないものを見分け仲間で共有する。遺伝子に書き込むのではなく直に伝授するというもので、これが“文化”の始まりとも言えるそうだ。そうしていくうちに社会性や好奇心を獲得し、ちょっと欲張りかつ高っ鼻になったサルがサバンナに降り、その知能を生かして栄え、いずれ二足歩行を始めヒトになる。そしてこの章の中で、現在発見されているヒトの最古の化石標本として紹介されていたのが、アウストラロピテクスの通称“ルーシー”。彼女(というのも、骨盤の形により女性であることが判明したらしい)が、僕がジュネーブでたまたま訪れた自然史博物館に、たまたまいたのだ。この骨格標本が実物なのか複製なのかは見たところよくわからなかったが、まぁそれはこの際いいことにしよう。

(“ルーシー”。この時期にはヒトがチンパンジーなどから分岐していたことを裏付ける貴重な資料。)

現実は小説より奇なり、とはよく言ったものである。二十年前に日本で生まれた僕が、ほぼ時を同じくして世に出た本と二十年越しにフランスで出会い、その本の中で紹介されていた“ヒト”と、彼女を読んで知った直後に、三百万年越しにスイスで出会う。でも、それが特別“奇なり”と言いたい訳じゃない。そんなことがあり得てしまうこの世界がそのまま“奇”なのだ。それほどまでに入り組んだ、まさしく迷路と呼びたくなるようなものこそがこの世界の実態なのだ。確かに、目の前にあるものをそれとして受け入れて、それ以上何も考えずに「どうでもいい」、「知らなくても死なない」と言って当たり前の日常を送ることは出来る。それはそうだ、実の話たいていのことはどうでもいいし知らなくても生きていける。でもそういう人が例えば、昨日食べた野菜に入っていた農薬で体調を崩しました、みたいなことで文句を言ってはいけないような気がするのだ。こういう件に関しては僕は誰も悪くないと思う。農家だって別に誰かを病に陥れようとして農薬を使うわけではない。あるのは経済性の問題だけ。利益を目的に運営している限り、遠くの誰かのハライタまで気にしてはいられない。こういう話をして嫌でも思い出すのが原発だろう。あれだけ安全と言っておいて結局は手に負えないものだった。こういうのをシステム的な悪と言っただろうか。

旅の最後、レンヌに帰るTGVの中で、到着を約十分後に控えトイレに行こうと思った。そこで迷ったのが、足元に置いてあったカバンを持っていくかいかないか。普通なら持っていくべきところだけど、周りに乗客もほとんどいないし、重いしめんどくさいし、どうせすぐに戻ってくるんだから財布を出来るだけ奥の方にしまってちゃんと閉めておくくらいで大丈夫だろう。結局、カバンを置いたままトイレに行った。戻ってきたら、何事もなくカバンはそのままだった。全部全部、同じことなんだと思う。もし運悪くカバンを漁られて財布を盗まれてしまっていたら、盗んだ側にしてみればそこには紛れもない悪意があったことになる。けれど、管理する側の姿勢としては、危なくない最大限の農薬を使って野菜を作る農家も、危なくない最小限の点検を行って原発を運営する電気会社も、まぁ大丈夫だろうと高を括ってトイレに向かった僕も何一つ変わらない。こういうギリギリのバランスを積み重ねて出来たのが人の社会。

(インスブルック-チューリッヒ間の車窓からの眺め。動画でお見せできないのが残念なところ。)

こうやって突き詰めていくと、結局のところ何もかも身の丈に合わないということになる。身の丈に合わないことばかりをして作られてきた社会では、身の丈に合ったことだけをして人並みに生きていくことは出来ない。言い換えれば、いかなる人も本当の意味で誠実に生きていくことは出来ない。僕は出来る限り誠実でありたいとは思っているけれど、だからと言って、それがどんな方法で作られたかわからないという理由でスーパーで買うものを変えるつもりもなければ、欺瞞の塊かもしれない大企業の産物である携帯なりiPodなりを捨てるつもりもない。ネットが使えなくなったらやっぱり困る。これに対して勝手だとか根性がないとか言い分はいくらでもあるだろうし、そう言われればそうですねと返すけれど、もうそういう次元で議論できるようなものでもない。資本と個人が重視される社会で、そういう倫理感覚はもはや通用しない。確かに、個人というのは無限の可能性を秘めているんだと思う。一人の人間に出来ることは計り知れないし、そういう可能性を助長するのが一応この社会の風潮なんだと思う。でも、そういう議論と、孫やひ孫の世代まで資源を残しましょう、という議論は絶対に両立しない。この社会で成功するということはつまりたいていの場合、そのまま“終末”を早めることに他ならない。

『楽しい終末』の一番の主張は、発展史観そのものの批判だ。つまり、科学や技術の発展とともに完全に定着しきった、たくさんある方がいい、便利である方がいい、速い方がいい、経済性が高い方がいいといった僕ら現代人にとっては一見疑いようのない価値観。著者である池澤夏樹はこの発展史観、そしてそういう価値観をごく自然に生み出してしまう人の知能そのものが終末を招いたとし、僕も全面的に賛成だ。それはそうだろう。食べ過ぎたら太って動けなくなるし、気になった子全員に声をかけていたら最終的には行き場を失う。人の知能にはもっとも大切な“節度”が欠けていた。原始のサルが“つまみ喰い”を始めたときから僕らに根付くないものなだりが、隣の芝生を青く見せ、終末を呼ぶ。

では一体どうすればいいか。『楽しい終末』にはそれは書かれていないし、そもそも答えなんていうものはない。それを承知で、手遅れもいいところだというのも承知の上であえて一つ提案するならば、やはり“言葉”による節度の確保が出来たんじゃないかと思う。僕が少し言葉に固執しすぎているのもわかっている。でも、ただ興味本位でそれを基軸にしたシミュレーションをしてみたいのだ(現実性にはかなり乏しいものになるけれど)。

(チューリッヒ。リマト川を挟んで綺麗な街並みが広がる。ここでは本当に天気に恵まれた。)

例えば。人は言葉を使って社会を作ってきた。裏を返せば、もともと自分たちの言葉だけで社会は成り立っていたのだ。そこにどこからか得体の知れないものがやってくる。日本に入ってきた西欧の食べ物を例に挙げれば、パンなりバターなり聞き慣れない食べ物が紹介される。それを表す言葉は日本語にはないから、とりあえずそれらしい発音そのままに“パン”とカタカナをあてる。これに限って言えば音の再現はほとんど成功しているし、この柔軟性は素晴らしいと思う。でも例えば、“クロワッサン”。これは本当の発音を知る人なら誰でもわかるが明らかに無理がある。にも関わらず、パンはパンだしおいしいし、これもとりあえずそれらしい呼び方をしてものにする(実際どういう過程があったかは知らない)。別にそれだけならいいのだ。それだけならこれと言って問題はないけれど、こういう等閑な姿勢が習慣になって、近似をもってよしとしながら欲の摺合せをしていくうちに、ある種の敬意が失われていくのは当然だ。そういう不倫じみたことを延々繰り返してきたのが、古来の貿易から今に至るグローバリゼーションなんだろう。もちろんそれを否定するつもりはない。それがあっての学問の進歩だろうし(戦争も然り)、それがなければ今に見る素晴らしい芸術や音楽だってなかった。異なるものを組み合わせて、新しいものが生まれるのは美しいことだ。だから、そういう歴史が間違っていたなどと言うつもりは毛頭ない。でも、もし、例えば最初にパンを見た誰かが「それはおたくのものですものね、気になりますけどお目にかかれただけで十分です」という態度をとっていれば、そんなことはありえないにしても、少なくとも現代に蔓延する救いようのない軽率さはなかったんじゃないだろうか。自分たちの語彙の中で無理なく自然に愛でられるものだけを大切にする生き方も可能性としてはあったんじゃないだろうか。

自分がいかに矛盾したことを言っているか自分でも笑ってしまう。前回の留学記では“言語の海に出なければいけない”とまで言い、今まさにフランスにいてフランス語を勉強しておきながらそんなことを言えたものではない。僕は未だに、なぜフランス語を勉強しているかと訊かれると返答に困る。自分の可能性を試したいとか、自分の能力を最大限活かせる場だと思ったからとか、そういう抽象的な答えにしかならないと思う。いかに贅沢なことをしているか。いかに身の丈に合わないことをしているか。でも、逆に言えば自分の身の丈を知るためにわざわざ身の丈に合わないことをしているのかもしれない。いずれにせよ、こんな社会、こんな時代、こんな世界だからこそ見えるものはたくさんある。

それにしても、それじゃ一体何がしたいのか。勢い余った世界に少しでもブレーキを掛けたいのか、それともいっそこのまま突っ走ってどうせなら華々しく散ってしまえばいいと思っているのか。正直なんとも言えない。僕だって、毎日の小さな面倒に踊らされながら呑気に生きているに過ぎないし、別に世界の終わりを真に受けて焦ったり怯えたりすることもない。次世代がどうなんて頭をよぎることもなく、ただただ日々を自分のために生きている。

けれど、“日本の若者”にとって“世界の終わり”は、不幸ながら避けては通れないテーマだとも思うのだ。理由はいくつもある。まずなぜ“日本”か。この百年を振り返ってみればわかる。西欧に憧れて真似事を始め、第一次対戦を乗り越えていい気になり、かと思えば第二次大戦では最初の原爆被爆国となる。その後も懲りずに、自らの横暴ぶりを反省することもなく西欧に追従、ご自慢の知能を持って見事に成果を収め、世界にも認められる。けれど内実上手く行かず国のトップは次々に交代、資源を技術で賄うけれど債は増える一方、そんなところに原発事故。原子力、急発展、技術頼り、資源不足、国債、高齢社会、などなど袋小路を思わせるワードが多すぎる。まるで、クラスの中心グループの女の子たちに憧れて化粧を真似て、なかなか手先は器用だったから最初は上手くいってみんなに振り向いてもらえるようになったけど、そのうちお金もなくなって化粧道具も買えなくなって、今にも化けの皮が剥がれそうな惨めな女の子みたいだ。もともと違う顔なのに、同じ化粧をしたって上手くいかないに決まってる。自分に合ったやり方を探せばよかったのに、それが何より自分の本当の魅力を引き出すいい方法なのに、小さな世界がそれを許さなかったんだろう。

次に、なぜ“若者”か。それは言うまでもなく、残された人生がその分長いからだ。僕たちの前にはあんまりいい予感がしない半世紀がそのまま横たわっている。大人たちが自分には関係ないと言って退場しても、僕たちは嫌でもそこを渡らないといけない。それに、多分僕たちはかなり特殊な世代だと思う。そう判断する理由はおそらく、ネット。僕たちは、思春期という最も多感な時期を常にネットと肩を並べて歩いてきたたぶん最初の世代。そういう環境が及ぼす影響というのは実は、かなり大きいんじゃないかと勝手に予想している。

ともかく、あとちょっとで僕たちは、世界でもっとも終末に近い国、日本の最前線に引っ張り出され、後は任せたよと言われグラグラな土台に立たされる。だから今何が出来るっていうわけでもないけれど、いずれそうやって素知らぬ顔でバトンを渡していく大人たちに対して、泣いてすがるような情けない真似をしないための覚悟くらいは、どうもお疲れよくやったと言って笑ってお茶でも出してやるための準備くらいは、しておいてもいいのかもしれない。

「ゆっくりでも歩くこと、立ち止まらないことが希望だ」

(『世界の終わりが透けて見える──新版のためのあとがき』より/『楽しい終末』池澤夏樹)

ジュネーブ、レマン湖のほとりにて。

(志村4)人間の歴史は語彙の歴史

人間の歴史は語彙の歴史

(2014/01/18 文責:志村 響)

“将来何になりたい?”、この質問には長いことうんざりしていた。そんなことは知らない。もちろん何か決まった目標があってそれに向かって頑張れるのは素晴らしいことだが、少なくとも僕はそうじゃない。そもそも、何かに“なる”というところから問題があるように思う。例えば学校の先生になりたいとして、それは20年後の自分が先生の資格を持ってチョークを握って何かを教えていることであるとともに、もっと本質的にはまだ生まれてもいない20年後の生徒、学生とことばを交わすということだ。“学校の先生になりたい”というのはそういうことであって、僕にそんなことを言い切る準備は今のところない。さらに言えば、何かに“なる”というのは思うほど主体的で能動的な行為ではない。例えば電車の運転手に“なる”ということは、広い世界の中から学校でも病院でもなくレストランでもなく、鉄道という線路の網に身を浸すということであって、毎日忙しなく走り回る電車の往来に、それを司る時刻表に、自分の生活を委ねるということだ。10年、20年もあれば世界は変わる。チョークは得体の知れない何かになっているかもしれないし、電車は全て無人運転になっているかもしれない。そんな先のことは誰にもわからないし、その時自分がどうしてるかなんて今の自分の問題じゃない。そうやって未来の自分を決めつけて、今の自分を見失うようなばかな真似はしたくない。いま必要なものと、そうじゃないものを見分ける準備さえできていれば十分だ。

(友人の誕生会。見事に国籍がばらけた。フランス、ロシア、メキシコ、イラン、カザフスタン、中国、台湾、そして日本。年齢も本当にばらばらだけど、同じ目線で心置きなく話せるのが楽しい。)

と、こんな取り留めもないことをつい考えてしまうのは、僕が本来なら“成人式”なるものに出席するはずの学年であるということ以上に、ことばを学ぶということは取りも直さず、生きることを学ぶことであると思うからだ。人はことばを使って考えるんだから、これはもう疑いようがない。語彙を増やすことは考える材料を増やすということであって、新しい文法を理解することは新しい思考の枠組みを獲得するということ。だからことばを学びながら人生について考えないわけにもいかない(ことばに鈍感な人にとってはそんなこともないのかもしれない。僕は少なくとも敏感な方だと思うし、そうでありたい)。ここで本題に入るが、その点フランス語はとても優れていると言える。文法は英語よりずっと洗練されているし(その分やや複雑で難しくもあるのだが)、単語同士の結びつきが強く、語彙のネットワークがそのまま概念のネットワークとして成り立ちやすい。例えば“起きる”(wake up)はフランス語では“se réveiller”(se:自分を+réveiller:起こす)となり、ここから繰り返しを表す“r”(ふつう“re”だが発音の都合から“e”は省略される)を除いた“s’éveiller”(“s’”も発音の都合)は“覚醒する”というような意味になる。本当の意味で目覚めるのはそう何度もあるわけじゃないけれど、人は何の気なしに毎日繰り返し目を覚ますということがこういう風に意味の範囲で読み取れる。それから、このような「自分を~する」といった形は代名動詞というのだが、フランス語ではとても多く使われる。“服を着る”のだって“s’habiller”(se+habiller:着せる)だ。ちなみに“se déshabiller”(“dé(s)”は否定を表す)は服を“脱ぐ”。きわめて明瞭でロジカルな構造になっている。

前回の留学記にも登場してもらったCIREFEの先生の言葉をもう一度借りると、フランス語は「裁縫の言語」だそう。一つ一つの単語はそのままではただの布地で、文章という形の服にするにはそれらを上手く縫い合わせないといけない。文法は言うなればそのための手引きで、それさえ解読できればとりあえずちゃんとした服を縫うことはできる。対して日本語は「コラージュ」、つまり“貼り付け”の言語だ。どこからか取ってきた部品を糊でペタペタ貼り付ければ文章が出来上がってしまう。極めてシンプルで、自由で、そこまで注意を要することもない。でも、だからこそ文字通り言外のコツが必要であって、さて、それを一体どう教えたらいいだろう?

(レンヌからバスで1時間、フージェールの庭園にて。ノエルのちょうどその日に行ったのでほとんど人はいなかった。)

こうして語学学校に通っていると、日本語についての説明を求められることは少なくない。違う母語を持つ人同士の会話では、その日の天気くらい自然にことばが話題に上るものだ。けれどその度に僕は困惑してしまう。自分の言語について疎くなるといった灯台下暗しはどの言語だってあることだろうけれど、そういう問題を越えて、日本語は説明が難しい。強いて言うなら、そんな一見まとまりのない日本語を理解可能な範囲におさめているのは日本語独自の文字体系だろう。ひらがな、カタカナ、漢字。これらをバランスよく配置することで初めて、日本語の文章は体を成す。ひらがなだけのぶんしょうはごらんのようにひじょうによみづらい。体系的な文法の代わりに、こういった文字の多様性が文中の語にアイデンティティーを与えているのだ。しかし、これは書き言葉に限られる。では会話のときはどうかというと、実はかなり緻密に定められたイントネーションがそれを担うことになる。英語のアクセントに悩まされた経験のある人は多いと思うけれど、日本語のアクセントほど難しいものはない。例えば一つの文があって、それを100人の日本人(標準語話者)が音読したら100人同じように読むはずだ。だからこそ方言の独特な抑揚はすぐにわかるし、外国人のなまりも揶揄の対象になってしまうほど浮き彫りになる。けれど果たして、それを一定の基準で定めるルールないし規則などあるのだろうか?フランス語を勉強していると、例外に突き当たって呆れることも度々ある(それでも英語に比べればずっと少ないが)。けれどどちらにしろ、規則あっての例外だ。日本語はというと、どうなのだろう?途方もない。話者の規模は、少なからずその言語がどれだけ開けているかに比例すると思う。日本語は、どう考えても閉じた言語。内輪にしかわからない“ニュアンス”が無限と言っていいほど多くある。日本人にとってはそれは豊穣な表現のツールとなるけれど、いずれにせよ僕が外国人だったらこの言語はちょっと御免だ。まったく歯が立つ気がしない。

今回はこのような考察で終えることになりそうだ。というのも、僕の通う語学学校CIREFEは大学付属ではあるものの学期の区切りは大学のそれとは異なり、特にこのバカンスはやたらと長い。これは嬉しいことなのだが、あまり長すぎて退屈しかねないのも否めない。それは何とももったいないので、ちょっとした旅に出る他は、本を読んだりこうして何かを書くことによって思考の整理をしている。純粋に、ことばと向き合う日々が続いている。

(年明けの宴に呼んでもらった。フランス人とロシア人の夫妻2組の間に僕という、なんとも場違いな構図。21時には食前酒を開けたはずなのに、デザートを食べ終えたのは翌朝の4時、その間ずっと食べ続け、ワインはもちろん常時スタンバイ。ありえない。どういう胃をもってしたらそ んなことになるのだろうか。フランスの食文化は奥が深い…。)

“理解する”とはどういうことかと考えてみる。日本語では他に“分かる”、“呑みこむ”などとも言える。つまり、“理(ことわり)を解く”というのは、何かを別のものから“区別する”ことであり、同時にそれを自分に“取り込む”ことでもある。フランス語では最も一般に“comprendre”というが、これはわかりやすい。“con(一緒に)+prendre(取る)”だから、“取り込む”ニュアンスに近いだろうか。他には“voir”(見る)を使うことも出来るが、この場合“見る”ことはすなわち“わかる”こと、少し突飛な気もするが、そういえば英語でも“I see”と言えることを思い出した。外国語の世界にいると“理解する”ことに常にエネルギーを使うだけあってこういうことを考えたくなるのだが、僕が思うに“区別する”ためにも“取り込む”ためにも、まずは“探し当てる”必要がある。自分の語彙の中から、相手が言っているものと同じものを検索し、重ね合わせる。そういうときに役に立つのが先ほど挙げた“体系的な文法”だったり、“文字の多様性”だったり“イントネーション”だったり、はたまたその場特有の“文脈”や“空気”だったりするのだが(これが実はいちばん重要なのかもしれない)、いずれにせよ、語彙は多い方がいい。こう言ってしまうとたくさん言葉を知っていればいいという風に聞こえるかもしれないけれど、そういうことではない。どれだけ多くの言葉を知っていようと、その違いがわかなければ何も知らないのと同じだ(稼いだお金の満足な使い方も知らない貧しいお金持ちみたいなもの?)。大事なのは、目の前にある事柄を出来るだけ正確に読み取るために、言葉の差異を汲み取ること。そのために豊富な語彙が要るのだ。例えば本を読んで何かを得ようとしても、自分の語彙がその本のなかの語彙に追いつかなければ十分なものは得られない。それから、何かを批判するにも相手を上回る語彙が必要だ。自分の語彙から逸脱したものを批判する権利はない。これはつまり想像力の問題だ。愛でるにも咎めるにも想像力が要る。そのための語彙。その点日本人は、かなり特殊な語彙の中で生活していることを自覚しなければならないように思う。別に日本を出ないのであれば問題はないかもしれないけれど、時代が時代だ。今を生きる人は一人残らず時代の先端に立っているのだ。あらゆるネットワークが張り巡らされた今、完全に孤立した場所などはない。ならば出来るだけアンテナは広く張っておくべきだし、視野は言うまでもなく広い方がいい。

(レンヌから電車で1時間、Dinan ディナンへ。ブルターニュで最も中世の面影を残すと言われている小都市)

というのも、こうして異文化の中にいて頻繁に思うことは、何にしたってどうとでもとれるということ。誰かが必死に頑張っていることも、他の誰かに言わせれば頭の片隅にもおけない程ちっぽけなことかもしれない。誰かが素晴らしいと感じることも、他の誰かには醜く見えたり、平凡すぎて気にも留めないことかもしれない。これはどんな間柄にも起こることだけれど、文化そのものが異なると、まこと避けては通れない問題になる。今年の3月に初めて日本を出て、フランスに来て気付いたのは“当たり前の壁”だ。日本という小さな島国で形作られた当たり前に染まっていた僕は、違う世界の当たり前を前に少し困惑したけれど、「あぁ、ここではこれが当たり前なんだな」と思うことでなんとか納得した。それが多分、いわゆる“tolerance”というものだ。この言葉はそれこそ日本語では説明し難い。作家、池澤夏樹も彼のエッセイ『異国の客』の中でこの問題について触れているので、以下に引用する。

-「Toleranceというのはなかなか日本語になりにくい言葉だ。寛容とか寛大とか訳されるけれども、これらの言葉にはこちらが優位に立つという思いが透けて見える。罰を与えるべき立場にある者が猶予を与えているかのように響く。トレランスはそうではない。とりあえず自分の考えをカッコに入れて、その上で相手の思想や信仰を理解しようと努める。理解できない部分については判断を停止し、もう一歩先の相互理解を待つ。その忍耐を求める」-

これをごくごく簡単な言葉で言い表すことを許してもらうならば、〈そういうこともあるよね〉という姿勢だ。自分の当たり前から外れた事柄に関して、ああだこうだ批判するのは的外れというもの。だからと言ってそれを鵜呑みしたり、聞き流したりするわけでもない。他の当たり前に触れることは、他ならず自分の当たり前を振り返る機会だ。他人から見たら〈そういうこともあるよね〉の一言で済まされかねない自分の当たり前にどうやったら意味を見出すことが出来るか、それを考える絶好の機会。人はそうやって、自分の居場所を確かめていくんだと思う。

(ディナンを訪れた日は木曜日で、運良くこの町のマルシェに立ち会えた。)

言語にも得手不得手があるということに気付かされる。つまり、一つの言語では言い表せない意味の領域がある。いくら頭のいい人がいくら頭をひねったところで一つの言語の中じゃ出せない答えがあって、そしてそれは別のある言語の中では平然と、誰にでもわかるように書かれていたりする。上述のように人はことばを使って考えるけれど、それは自分で選んだ言語ではない。僕は日本で生まれた日本人だから、その瞬間から日本語の湖の中に放り出されたことになる(あえて“海”ではなく“湖”と言っておく)。この湖は住み慣れた人間には心地よいし(ときに息苦しい)、世界中どこを探してもここにしかないものというのがたくさんある。けれどちょっと特殊な淡水からできていて、初めて入る者には相当泳ぎづらい。逆も同様で、ここの住民はひとたび湖を出てしまうと、慣れない海水の肌触りに困惑することになる。ここで僕が言いたいのは、それでも、世界で起きていることを正しく認識するためには色眼鏡を外す必要があって、そのためには湖を出なければいけないということ。言うまでもなく海は広い。ここで言う“海”というのは、世界の大部分で話されている言語のごくおおまかな枠組みのことだ。中国語やアラブ語などについては何も知らないのでここでは立ち入らないが、その莫大な話者人口を差し引いても、やはり世界はヨーロッパ系の言語を中心に回っている。周知の通り世界共通語は英語だ。英語が世界共通語たり得るにはそれなりの理由がある。文法は単純で誰に対しても開けているし、発音もフランス語などに比べて簡単だと言われている。しかし、これについて僕は疑問に思っている。初学者が“とりあえず”発音できる単語が多いことを簡単と言うのであればそうかもしれないが、いくら学習しても正しく発音できない単語が多すぎる点、英語は難しい。同時に表面的になりやすく誤解の余地も多い。英語は少し瓦解している。ともかく、“ヨーロッパ系”という風に一括りにして考えるのは確かに無理があるが、この言語間での差異は一定の範囲を越えることはない。もちろん使っている単語は別物だし文法も同じとは言えないけれど、深いところでやはり繋がっているし、誤解を承知で言わせてもらえば、「ライオンもトラも結局はネコ」と同じ論法で事が済む。さて、海に出ると言っても必ずしも、そこで自由に泳ぎ回れる必要はない。あくまで大事なのは自分のとは違う海水の味を知ることだ。それにこれは、海に住む側がこちらの淡水に慣れることよりもずっと敷居が低いはず。淡水と海水が出会うところで起こる出来事を、より正確に見届けられるのは僕らの方だ。外側からマジョリティーを見ることが出来るというのは常にいいことなのだ。僕らは世界をより複合的に捉えることができる立場にある。少なくとも僕はそう思う。

誰かが言葉を話すとき、その言葉がまるでその人から自発的に出てくるように思ってはいけない。人が言葉を話すということは、語彙の海から取ってきた(それが意識的であれ無意識であれ)言葉を組み合わせて、音として発することだ。人はことばの通り道に過ぎない。ことばの“濾過装置”と言ってもいいだろう。もちろんこれには出来不出来がある。取ってきた材料を混ぜ合わせて提示する点では料理のようでもあり、綺麗に見せようとするなら服の仕立てのようでもある。そういう“作業”を、生きている限り誰もが毎日、起きている間ずっと、行っているのである。

別にそういうつもりで書くつもりはなかったが、今回のキーワードは“語彙”ということになるだろう。ここであえてさらに話を広げるなら、人の歴史はそのまま“語彙”の歴史になると思う。これはここまで書いてみて僕が辿り着いた歴史観である。もし、人がその生を続けていくことに意味があるなら、それは過去の人間が紡いできた語彙を広げ、豊かにしていくことだろうと思う。僕は歴史については疎い。というか、歴史を知るには原理的に無理がある、と半ば開き直りのようなものもある。ついこないだの成人式さえ他人事なのだ。数世紀前の出来事を知るには、人の想像力はあまりに頼りない。自分の歴史さえ手に負えないのに、血眼になって世界の歴史を追うことにどこまで意味があるだろう。それに第一、今僕たちが知ることができる歴史というのはたまたま今まで何らかの形で語り継がれてきた運の良い史実だけで、そんなものは大きすぎる過去のほんの一部に過ぎない。もちろん、例えば戦争を知ることが大事でないとは言わない。絶対にそんなことはない。けれどそういう重大なテーマと真摯に向き合うこともできる反面、目の前のことで頭がいっぱいになって、遠くのどこか名も知らない国がいま滅びようが関係ないというような気分になることだってあるだろう。人間とはそういうものだ。朝起きて、何を食べたかも忘れ、何度トイレに行ったかも忘れ夜が来ては寝て、でも間違いなくそんな繰り返しの中で、体のどこかに異常があればそこに注意の半分を持っていかれてしまうような僕らの生活の中に、持ち込める想像力の量には限界がある。過去を知ることは大事だけれど、ほんとうに大事なのはその過去を知った上で今どうするかだ。だったら今をよく見て、それを過去に照らし合わせる形で歴史を理解したい。

でもことばは、いつだって“今ここに”あるのだ。人は、遥かずっとずっと昔から、何もないところにことばを生み、そのことばをもって神を描き、あらゆるものに意味を与え、名付け、結びつけてきた。形あるものは全ていずれ消えていくというどうしようもない悲しみを前に、それでも、その営みを続けてきた。そういう歴史の上に僕らは立っている。いま世界に溢れる語彙は、先人からのプレゼントだ。彼らが残してくれた語彙の宇宙は、ほんとうの宇宙を越えることだって出来る。ひとつひとつの言葉をつないだ先に綺麗な星座がたち現れる。

この数ヶ月間、フランス語だけでなく様々な言語に触れ、そして日本語とある程度の距離を置くなかで気付いたのは、ことばの大切さ、そしてことばを大切にできない人間は何も大切にできないということ。目の前にあるけれど見えない大切な何か、そういうものにヘンテコな鍵をかけては、陳腐な語彙に浸かって死んだように生きることもできるんだ。日本ではそういう生き方が流行っているみたいだけど、せっかくそこを離れられたので違う生き方をしてみたい。

(志村3)音に身を委ね、出会いに身を任せて、言葉を学ぶ

音に身を委ね、出会いに身を任せて、言葉を学ぶ

(2013/12/11 文責:志村響)

(イルミネーションを纏った旧市街の一角。)

(ノエル(フランス語でクリスマス)に向け、至るところに市がたっている。)

「言葉を学ぶことは、音楽を学ぶことだ」──私が通う大学付属の語学学校CIREFEの教師陣の中には、とりわけウィットに富んだ素晴らしい先生がいるのだが、彼の授業で最近気に入ったセリフをもって今回の留学記のはじめとしたい。話の続きはこう。

「言語によって使う音は異なる。ある言語にはあって別の言語にはない音がある。たとえばロシア語やアラブ語には比較的多くの音があるから、それらを母語に持つ人は外国語の習得に向いていると言える。けれどそうでなければ、自分の言語にない音は自分で習得するしかない。耳で聴いてそれを口から発する点では、歌を覚えるのと一緒。」

そして彼によればフランス語の音の数は“moyen (中くらい)”だそうで、そう言われると僕ら日本人にはあまりいい知らせではない。というのもフランス語が中くらいなのであれば日本語はたぶん少か、極少だ。その分、外国語を学ぼうと思ったら新しく覚えなければならない音が増える。日本にいた時から発音に関しては努めて敏感でいたのもあって、こちらに来ると実に多くの発見があり面白い。考えてみたらCIREFEの教室はものすごく奇妙な空間だ。先生が話す言葉はフランス語。学生が発言するときだってもちろんフランス語。でもみんな頭の中では自分の言葉が飛び交っている。僕のクラスでは日本人は僕だけだから、僕の頭の中だけ日本語。あっちはスペイン語、こっちは英語で、あっちは…(オプションの授業なんかで日本人と一緒になったりすると、日本語は“暗号”になる。英語はその点いつでも素っ裸だ)。同じ教室のなかの所々で、一つの言語が全く違う道を通って消化される。そしてそれは片道だけじゃなく帰りも同様、各国の味付けと一緒にときにおかしなフランス語がやって来る。あの国のフランス語の先生はあんな感じの発音でフランス語を教えているんだなぁという想像をしては、少しほくそ笑む。これはいろんな国から人が集まる語学学校の一つの醍醐味と言えるくらい面白い。フェイクを通してその言葉の本当の形がわかる。まぁもちろん日本だって例に漏れない。日本人の話すフランス語はすぐに日本人だとわかる。けれど客観的にみて、日本人のフランス語は綺麗だと思う。

(学内の道に立って談笑する学生たち。寒さもお構いなし。)

まだ自分でもいまいちわかっていないが、日本語とフランス語には少なからず共通点がありそうだ。一概には言えないけれど、語によっては音の感じが似ている。これについては日本語を勉強しているフランス人も似たようなことを言っていた。それから、日本語もフランス語も癖のない言語だ。先ほど例に挙げた先生が言うに、フランス語は「流れる水のような」言語らしいのだが、日本語もそうだと思う。英語やスペイン語のような強い抑揚もなければ、中国語のような独特な調もない。ほかには、日本語はとても奥ゆかしい言語だと思うのだけれど、フランス語を勉強していてもそう思うことがしばしばある。例えば書いてある字を読まないところなんて、たとえちょっと煩わしくても僕は好きだ。Qu’est-ce que c’est? (何ですか?)、 これだけ書いて読み方は「ケスクセ」だ。ケスクセ?、確かに。

さて、“歌”の話に戻る。余談だが日本語はとても人気のある言語だ。漫画などの影響は無視できないのだろうけれど、それでも単純に言葉の響きとして、日本語は美しいしフランス人に言わせれば“mignon(かわいい)”らしい。なるほど、言われてみればそうかもしれない。いずれにせよ日本語が好かれるのは嬉しいこと。そしてある友人に日本語の響きは“歌のよう”だと言われて驚いたのだが、僕としてはその印象をフランス語に対して持っていた。どうしてだろう。俗には歌のための言語と言えばイタリア語だし、個人的には歌に乗せるなら英語が好きだ。フランスのシャンソン(これはフランス語で“歌”という意味で、特定のジャンルを指すものではない)は綺麗だけれど、あまり馴染めずにいた。なんだか“言葉感”が強すぎるのだ。それで、原因はこれだった。というのもつまり、例えば日本語や英語は、会話のときと歌に乗せるときで音の質が違う(話し声で歌う人のことを音痴と呼ぶんだろう)。対してフランス語はそれが一緒だ。フランス語には“鼻母音”と呼ばれる独特の音があって、これが喉から発する“r”の音と並んで外国人を悩ませる。けれど実際フランス人の会話に耳を澄ますと、たとえ鼻母音じゃなかろうと話している間ずっと鼻にかけて発音している。声が空気の上にふっと乗っかる、ちょうど、歌うときのように。

突然だが、これから留学を考えている人に、あえて心を鬼にして一つ真面目な忠告をしておきたい。より正確には、これから寮に住んで語学学校に通うつもりでいる人に、それを今まさに実践している立場から言えることを言っておきたい。こうして寮に住んで、毎日CIREFEに通う日々の中つねづね思うが、フランス語を話す機会はあるようで実はあまりない。フランスに行けばフランス語が話せるようになるだろうという妄想はただの妄想であってそれ以上でも以下でもない。どこにいたって単語は覚えないといけないし、話さないと話せない。フランスに身を置く利点は、それが日本にいるよりも圧倒的に実践しやすいという点くらい。というのも、僕はたまに今の立場に引け目を感じることがある(別にそれで滅入ることはないが)。レンヌには本当にたくさんの学生がいて、日本人の学生ともたくさん知り合った。彼らは大学で別の専門を持っていたりして、その場合、フランス語は一言で言えばそのための道具。対して、CIREFEにいてフランス語を勉強する僕らにとってはそれが最終目標であり、つまりそれに裏切られたらお終い。にもかかわらず、寮に住んでいる限りフランス語は本当の意味での日常言語にはなかなかならない。その国の言葉で生活そのものが成り立つホームステイやシェアルームとは違う。部屋には自分一人、日本語で溢れたパソコンの画面と、スピーカーから流す日本語の歌と、部屋を出て少し行けばたくさんの日本人。この部屋は本当に快適ですごく気に入っている。大きすぎず小さすぎず、改装したてであるため清潔で、僕の部屋は朝日も差すから言うことなし。だけど何か足りない。

(葉は散ってしまっても相変わらず大盛況の土曜のマルシェ。)

(Charles de Gaulle駅を出てすぐ、映画館の前の広場に突如として現れた遊園地。楽しむためならなんだって全力だ。)

だから僕は外に出る。出来るだけ足跡を残すようにしている。とりあえずいろいろなものに触れておく。その後選ぶのは自分。何かひっかかったものには自然と引力が生まれるもの。一つ自分の強運について話すことを許してもらうと、一学期が始まってから数週間、クラスに一人新しく加わった。その人は元々同じB2だったのだけれど、時間割の都合で僕のクラス、B2-Dに移ってきた。その頃僕は全然会話ができなかったから、クラスで一人ぼっちだった。彼女も突然の仲間入りだったから、もちろん一人、自然と仲良くなった。しばらくしてから一緒にでかけるようになった。昼食を共にする回数も増えた。この人はロシアから来たちょっと日本人顔の美人さんで、僕より10つくらい年上(フランスにいると年齢という概念は至極どうでもよくなる)。既婚なのが少し残念なところで、というのは冗談なのだが、何が強運だったかというと、ものすごく考え方や、物事の捉え方が近いこと。僕は彼女の言う皮肉が大好きだ。おまけに、2年近くここに住んでいるからフランス語もとても上手(“r”の巻き舌は大目に見ることにする)。だから話していて疲れないし、フランス人みたいに速すぎないから聞き取れなくて困らせることもない。話の内容は肌でわかるからスムーズに会話ができるし、彼女の語彙をそのまま自分のものとして自然に吸収できる。自分の歴史は言葉にしないと伝わらない。それをゆっくり聞いてくれる人がいることの意義は、とてつもなく大きい。

もちろん、こんな幸運は誰にでもあるものじゃない。僕の場合あまりついていて、この先が怖いくらい。ただ一つ言えるのは、こういう出会いが時として、学校の授業よりもはるかに自分を成長させてくれるきっかけになるということ。だからこそこうして“留学記”に書かない訳にもいかないのだ。

ところで「真面目な忠告」は、やっぱりやめておく。他人は他人だ。自分の好きにすればいいと思う。ただ、“留学”という経験は自分のやり方次第で100にも0にもなるだろうということは、一つの純粋な発見として記しておく。

さて、話は変わるが、日本を非難するのは簡単だ。先日、特定秘密保護法案なるものが可決された。そういうニュースはどこからともなく入ってくるもので、フランスにいる僕の耳にも入った。その法案については何も知らなかったのだけれど、なんだか大変なことになっているようだと思い色々調べてみた。けれどいくつかの記事に目を通している内に、至極うんざりしてしまった。まったく揃わないダンスを見ているような、不協和音を耳元で鳴らされるような不快感。あぁ今頃自分の国で人々はこんなくだらないことに言葉を費やしているんだなぁと、空しくなったからそこでやめた。これはあくまで感覚としてだが、フランスにいてその種の空しさに出会うことはない。例えば似たようなことがフランスで起きたとして、市民がちゃんとNonと言う。こっちの市民は勇敢だし、その楽しさに誘われて政治も耳を貸さずにはいられない。日本は違う。市民が弱い。なんだかわからないけど日本人はいつも何かに追われていてときに見苦しい。日本を非難するのはほんとうに簡単だ。

(TVA:Taxe à la Valeur Ajoutée〔日本語にすると“付加価値税”〕の反対デモ。勇ましい、という言葉がぴったりだ。)

でもそればかりでは芸がない。少しは原因について考えてみる必要がある。残念ながら僕は政治の話なんかになると全くの無知だけれど、それでもここにいていくらか気付けることはある。例えば、フランスだけではなく世界中多くの国でアルファベットが使われている。そしてほとんどの場合、彼らは文字体系としてこのアルファベットと数字くらいしか持たない。毎日と言っていいほど知らない単語に出会うが、その度によくもまぁたった26個の文字だけでこんなにも多くの概念を造ったなと感心する。違うのはそれぞれの個数と順番だけ、完全にパズルだ。前回の留学記で”本質”と”essence”について触れたけれど、この違和感みたいなものは全てに通底する。一つ間違いないのは、アルファベットの枠組みの方が概念の間を渡りやすいということ。あっちからこっちへと身軽に、文字列を組み替えるだけで別の意味を成せる。けれど日本語のような表意文字だとどうしても、概念は身動きをとれずそこに沈殿する。もちろん一長一短。例えば“ひこうき雲“や“木漏れ日”にちゃんと名前を与えて愛でようとするのは日本語にしかない趣だろうし、言葉が独立しているからこそ、言葉の選び甲斐のある言語とも言える。作家によるとは思うが、日本文学は翻訳しちゃ駄目だ。アルファベットに移していく過程で必ず何かが零れ落ちる。話が逸れたが、それにしても“特定秘密保護法案”の重苦しさはどうにかならないものか。字面からして頑固だ、どうやっても動かせそうにない。これはもう頭に染み付いてしまったものだから仕方がないのかもしれない。“概念”だってそう、この妙な距離感は何と言ったらいいんだろう。フランスにいてフランス語を勉強しているけれど、フランスで育った子どもには絶対に追いつけない。幼少期をその言語の中で過ごしたかそうじゃないかは大きな大きな壁だ。子どもは何も知らないし、誰かの世話が絶えたら転げ落ちる儚い存在。だから幼少期はとても空虚な時期と言えるけれど、それでもそこで知らぬ間に吸い込んだものが全てになる。政治を決めるのは大人だ。彼らはもう変わらない。

なんだか悲観論みたいになってしまった。悲観論と言えば、僕のクラスの担任の先生が言うにはどうやらフランス人は“pessimiste(悲観的)”で“prétentieux(気取り屋)”、これはもうフランス人の“maladie(病気)”らしい(もちろん半分はジョーク)。僕はどちらかというとoptimiste(楽観的)だけれど、“prétentieux”に関してはフランス人の仲間入りかもしれない。まぁここまで読めばお気づきだとは思うが、困ったことにこれ以外に文章の書き方を知らないのです。

(街に一本のメトロ(しかもたった2両)の車内。一部地上を走る区域がある。)

(タボール公園、どこをとっても絵になる場所だ。木漏れ日が美しい。)

言い訳も済んだところでこの3ヶ月半何があったかというと、歯磨き粉を1パック半ほど消費して、ゴミ出しをたぶん20回くらいして、写真を1000枚以上取って、ほうれん草を2000gくらい買って食べた。誰が何と言おうと時間はそういう風に過ぎていくし、その密度はたぶん誰にとってもさほど変わらない。問題は、それを言葉にできるかどうかだ。日本語だろうとフランス語だろうと構わないしそもそも言語じゃなくてもいい。言葉にするというのは他人に伝えるためである前に自覚することだ。自分がいま何を見て何をしているのか。あるべきものがあるべきところへ、近づいては離れていくシャボン玉みたいに交差しながら出会いと別れを繰り返す。自分はそのうちたった一つのシャボン玉に過ぎないとわかって初めて、自分がどこにいるのかが見えてくる。ちなみに僕は今フランスのレンヌという場所にいる。

ここ最近やけに天気のいい日(つまりブルターニュらしくない日)が続いて少し不気味だ。

街は衣替えの真っ最中で、ノエル一色。あと一週間で前期が終わり、次のバカンスに入る。

(手前が寮の駐車場、奥は大学。朝靄がかかるようになった。)

(2013年12月11日午前9時7分、部屋にて。)

(志村2)旅の“essence(本質)”──南仏への小旅行

旅の“essence(本質)”──南仏への小旅行

(2013/11/23 文責:志村響)

期限付きの物事は、幸か不幸か過ぎた時間を分数で表せてしまう。もう少しで三ヶ月。CIREFEの登録期間は九ヶ月だから、もうその三分の一を終えようとしている。最初の留学記を書いたときには見えなかった地平線がもう見える。こうして冬を越えて春が来て、気付いたらみんな過ぎてしまっているんだろう。初めての海外長期滞在。初めての一人暮らし。生活力ばかりがついていく一方、肝心のフランス語の方はどうだろうか。三ヶ月経てば耳も慣れると聞いた。確かに、最初のうちに比べたら随分慣れたように思う。いきなり高いレベルのクラスに放り込まれ、授業が始まったばかりの頃は本当に心細かった。授業というのはまずもって言葉を使ったコミュニケーションである。その言葉が全く耳に入ってこなかった。フランス語を使ってフランス語を教える利点は数多くある。今ではそれがわかる。けれど一度波から逸れると、どこまでも取り残されてしまう危険もある。取れど掠める情報の渦。幸い、今はそういうことはなくなった。きっと慣れたんだろう。学習対象である“言語”と生活で使う“言葉”が一致するのは、その点でなかなか面白い体験である。というのも、慣れていく過程をある程度自覚できるのだ。知識として埋め込んでは、日々の中で消化する。気付かぬうちに覚えていたことを、知識として整理する。その繰り返し。繰り返せば嫌でも慣れる。

ところで、10月の暮れから11月明けにかけて、トゥーサン休暇と呼ばれる1週間のバカンスがあった。前期の中休みのようなものだが、僕はこの休暇で、5泊6日フランス斜断の旅に出た。つまり、フランス南東部、国土の右下に位置するニースから転々と巡り、フランス北西部、国土の左上にあるレンヌへ戻るというもの。思わぬアクシデントはあったものの、実りのある旅となった。今回はだから留学記というより、旅行記としての色合いがずっと濃くなることを許してほしい。

1日目 パリでのアクシデント

早朝、レンヌからパリへ向かい、すでにパリで待機していた同じ寮に住む日本人の友人らと合流、旅の初日は彼らと日中の行動を共にした。そしてその晩、彼らと別れて市内の駅へ向かい、予約していたニース行きの夜行寝台列車に乗る予定だった。11時間かけて、パリからフランス南東の果てにあるニースへ。旅の大事な第一歩だ。…さて、この夜行列車を乗り損なう阿呆が一体どこにいようか。フランスには日本のような細かい時刻表はないので、交通機関を使った移動には十分余裕を持たなくてはいけない。それはわかっていたが、完全に誤算だった。車輪を引きずる音がホームに残る中、駅員に「もう行ったよ」と言われたときの焦燥。あと一分早ければ。絶望が顔と体を持って目の前にどんと現れる感じ。時刻はすでに21時を過ぎていたから、その後にニース行きの列車などあるわけがないし、寝台列車を見送った僕には無論、宿だってない。冬の入り口に立った夜のパリで一人、残されたのは行き場を失った乗車券と、南仏に備えた薄手のコート。出鼻を挫かれるというにはあまりの悲劇に、正直かなり面食らった。けれど不測の事態はいつでも起こり得るわけで、そういう時にどうするかが重要なのだろう。救いだったのはそれが知人のいるパリであったこと。僕と同時期に留学のためパリの寮に住んでいる友人に電話が繋がり、なんとか九死に一生を得た。

2日目 ニース

「天使の湾」と呼ばれるニースの浜辺。

転んでもただでは起きまいと、友人宅で改めてこの日の早朝発のニース行きチケットをネット購入し、気を取り直してTGVで6時間、コート・ダジュール(紺碧海岸)の誇る都市ニースへ。結局、朝に着くはずだったのが昼過ぎの到着になったことと、夜行列車の代金がどこかへ旅に出てしまったことと、ダメージはそのくらい。その後の行程に支障を来たさずに済んだのは本当に不幸中の幸いだった。旅の途中に見舞われるよりいいだろう、貴重な教訓になった。そう自分に言い聞かせ、初めて訪れる土地に耳を澄ました。

そして辿り着いた南仏には、同じフランスとは思えないような光景があった。家々の屋根の形、壁の色、起伏の多い地形。そして何より、10月末だというのにシャツ一枚でも暑いと感じる気温。灼熱の太陽。地中海の水は本当に水色で、ビーチは完全に夏の光景。季節を逆再生したような気分だった(前日のパリでは手袋を持ってきていなかったことを後悔したというのに)。この日は海岸線を少し散歩してから遅めの昼食をとり、城壁に登りニースの街を展望。その後はニース近代・現代美術館とシャガール美術館に行き、予約していたユースホステルへ向かった。ユースは確かに安いけれど、綺麗とは言い難いし寝室はもちろん共同。かと思えばロッカーもなく、シャワー付きと書いてあって確かにシャワーはあったものの、あれが身を清めるためにあるとはなかなか信じられない。場所によるにしても日本人にはちょっときついなぁという印象だったが、まぁ贅沢はいえない。

ニースの中心に当たるマセナ広場

旧市街。オレンジが基調色となっている。

ニース近代・現代美術館。広々していて快適だった。

3日目 エズ村、モナコ

エズ村の入り口。小さな村だがわりと観光地化されている。

朝、ニースから長距離バスに乗って、エズという村へ。ここは戦火を逃れるため丘の上に作られた「鷲ノ巣村」と呼ばれる種類の村で、建設当時の様相をそのまま残している。村の最上部には熱帯庭園という植物園のようなものがあり、サボテンなどの熱帯植物がざわざわと迎えてくれる。頂上には、展望台のようなスペースも設けられている。

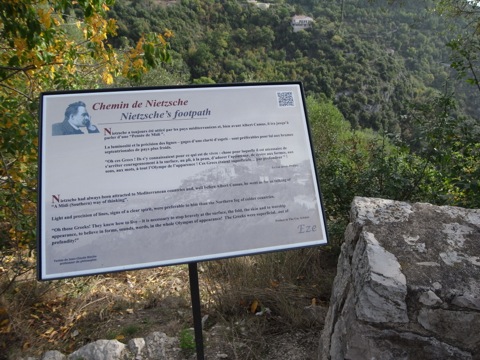

「ニーチェの道」 哲学者ニーチェは海岸からエズの村に向かう坂道をたどりながら「ツァラトゥストラかく語りき」の構想を練ったといわれる。

頂上の熱帯庭園。眼下に広がる地中海を見渡せる。

エズを後にしてからは、同じ線のバスに乗ってモナコへ。モナコは国である。バスでいとも容易く隣国へ行けるのだ。ただ、公用語はフランス語、国民の雰囲気もやはりフランス人といった感じで、国を越えた気はあまりしない。それに、モナコで一番人気のカフェの名前は「カフェ・ドゥ・パリ」だ。モナコのビーチもすっかり夏の面持ちで、照りつける太陽の下、海水浴をする人や肌を焼く人で賑わっていた(本当の夏はどうなってしまうのだろう)。

この日は夕方にニースからマルセイユ行きの電車をとっていた。金輪際遅れはしないと意気込むも、それまでの時間をどう使おうか迷った挙げ句、イタリアへ行くことにした。というのも、イタリア西部、フランスと国境を接するヴェンチミリアというところまで、フランスの国鉄が伸びているのだ。結局モナコから(モナコもフランスではないのだが…)たったの20分ほどでヴェンチミリアに着いた。駅を降りると、フランス語の併記はあるもののメインの表記は当たり前だが全てイタリア語で、まるでわからなかった。ほんの電車で20分の距離で、人々は違う言語を使って生活しているのだ。言語が違えばそこに住む人々の雰囲気も随分変わる。改めて思ったのが、フランス人は本当に挨拶に長けているということ。ヴェンチミリアでもいくつか店に入ってみたが、挨拶の言葉は聞かなかった。フランスだと店を出るときにはほとんど必ずAu revoirと言ってもらえるのだが、結局イタリア語で「さようなら」をなんと言うのか、僕は知ることができなかった。

「カフェ・ドゥ・パリ」。いかにも金持ちの通うリゾート地という感じだ。

エスパドン(メカジキ)のムニュ(定食)。

モナコのビーチ。念を押しておくがこれでも10月末日。

まだ時間がある。そう思いモナコとヴェンチミリアの間にあるマントンという町(ここはフランス)で下車、海辺まで歩いて一息つき、ニースへ戻る電車を待った。…少しひやひやした。いくら気をつけても気をつけすぎることはないのだろう。けれど無事、マルセイユ行きの電車に間に合った。着いたのは夜で、そこからやはり予約していたユースへ向かった。最悪だったのが、この日がちょうどハロウィーンに重なっていたこと。着くなり若者が踊り狂っていて、その騒ぎは上の階の寝室までこだましていた。仕方なく、イヤホンを耳栓代わりに眠りに就いた。

イタリア、ヴェンチミリア。長閑でいい町だった。

マントンの浜辺から眺める夕日。

4日目 マルセイユ、エクス・アン・プロヴァンス

マルセイユはフランスでもかなり治安の悪い地域であると言われているが、とくにそういった印象は受けなかった。ただ、やはり街の雰囲気は全体的に騒がしい感じ(色で言ったら間違いなく赤)がして、僕にはあまり馴染まなかった。とりわけメトロのホームは、ネオンがぎらぎらしていて胃もたれしそうだ。マルセイユに滞在する時間はあまり多くとっていなかったが、丘の上にそびえるノートル・ダム大聖堂は圧巻だった。

そういえば、南仏訛りのようなものを聞いた気がする。前の日の夜、ユースで受付のおじさんにヴェン€…と言われた。これはvingtのことで、数字の20を指す。発音は本来ならほとんど「ヴァン」で、日本語よりも口を横に開いて発する感じ。でも彼の発音は完全に「ヴェン」だった。また、この日の朝バスに乗ると、運転手にエン€…と言われた。これはunで、数字の1のこと。発音の仕方はvingtと同じだ(厳密には違うらしいが、現用のフランス語にその区別はない)。でもやっぱり彼はアンではなくエンと言った。レンヌやパリでは起こらなかったことが二度も起きたのだ。たぶんそういうことなのだろう。確証はない。

マルセイユの旧港。ここはフランス屈指の港町として知られる。

丘の上のノートル・ダム大聖堂。街のどこからでも見える。

昼時に差し掛かる頃、電車に乗って40分、マルセイユの北に位置するエクス・アン・プロヴァンスという町へ。ここはとにかくよかった。少し黄色みを帯びた並木通りは美しく、所々にある噴水が静かに流れる時間を彩っていた。エクスはポール・セザンヌが生まれ、そして没した地としても知られているため、「セザンヌゆかりの~」が謳い文句だ。中でもセザンヌが実際に使っていたアトリエが公開されていて、これは必見。

エクスを代表する、通称ロトンド広場。

カフェ「レ・ドゥー・ギャルソン」、創業は1792年。

セザンヌのアトリエ。内部は撮影禁止 になっている。

エクスを後にして一旦マルセイユに戻り、電車を乗り継いでリヨンへ。そして到着後すぐ、数日前からメールで連絡を取っていた仏文の井上さんと落ち合い、夕食をとった。というのも彼女はリヨンでの短期留学の最終日で、たまたまこの日リヨンにいる時間が重なったために、その貴重な時間を割いていただいたのだ。旅先で同じ大学から来ている方にお会いできるというのは本当に嬉しいことで、リヨンでのおすすめなども色々と教えてくださり有難かった。突然の提案に応じて頂いた井上さん、そして彼女との連絡を取り次いで頂いた八木さんに、改めて感謝申し上げたい。

5日目 リヨン

リヨンでは2泊するつもりだったから、旅の後半でユースに2泊はさすがにしんどいのと、荷物を置いて街に出られるのが魅力的で、ここではホテルをとっていた。だからこの日は一日使って、リヨンを歩き回った。ここには“リヨン・シティ・カード”というのがあって、1~3日から選んでその期間はバスやメトロ、トラム(路面電車)やケーブルカー、美術館や博物館まで全て無料になる。もちろん学割もあるのでこれは絶対に買って損はない。

午前中、ホテルからベルクール広場というリヨンの中心部まで歩いて、観光案内所で件のシティカードを購入(学生なら2日で25€)。その後は旧市街まで歩いて、ケーブルカーに乗ってフルヴィエールの丘へ。リヨンの街はこのフルヴィエールの丘を中心に、二つの川を挟んで旧市街、新市街と広がっていくのだが、その様子が丘の上の展望台から一目でわかる。ここでも頂上には町のシンボルよろしくノートル・ダム大聖堂が立ち、夜になると鮮やかにライトアップされる。丘を降りた後は旧市街へ出て、ブッションと呼ばれるレストランで昼食。リヨン料理を安くお腹いっぱい食べられる庶民レストランとして名物になっており、旧市街では少し歩を進める度に目に入るほどたくさんある。食後は川を渡り新市街を散策。リヨン美術館とレジスタンス博物館に行った後は、部屋に戻り旅の疲れを癒した。

ベルクール広場。市民の憩いの場になっている。

サンテグジュペリと、傍らに立つ王子さまの像。