Reports

第6回国際会議Derrida Today(2018年5月23日-26日、コンコルディア大学、モントリオール)

西山雄二

2016年5月23−26日、カナダ・モントリオールのコンコルディア大学にて国際会議「Derrida Today」第6回が開かれた。デリダ没後から2年に1度開催される国際会議で、基調講演と企画パネルのほか、200ほどの発表がおこなわれた。前回のロンドン大会で日本人勢は4名だったが、今回は最多の12名が参加・発表した。

Derrida Today会議は英米圏の研究者が中心となって始まったので、これまでは英語での発表ばかりだった。今回はモントリオールでの開催ということで、フランス語での発表も許可され、20%ほどがフランス語発表だった。あくまでも漠然とした感想だが、フランス語話者はデリダの原テクストを直接読解しているため、その肌触りが感じられる発表が多かった。伝説のウェブサイトDerridexの運営者Pierre Delanがその好例で、「倫理そのもの」というデリダにしては珍しい表現を調査して、その変遷を追う発表は圧巻だった。これに対して、英語話者は全員が必ずしもフランス語が達者なわけではなく、英訳のみでデリダに触れている人も少なからずおり、むしろ新たな着想や議論を提示する点にその斬新さがあった。デリダの思想から、環境倫理全般を視野に入れた「エコ・ディコンスラクション」を導き出す試みはそのもっとも際だった例だろう。

デリダの未公開のセミネール原稿は刊行され続けており、「偽誓と赦し」(1997-99年)、「生死」(1974-75年)の編集が終わり、刊行が近いという。Derrida Today会議ではセミネールに関する最新の発表がいつも組まれているが、今回は編者のジネット・ミショーが「偽誓と赦し」に関する講演をおこない、「生死」に関する発表が多数おこなわれた。

(ジネット・ミショー)

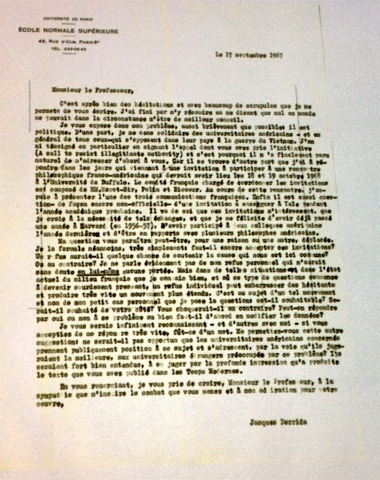

デリダが1968年10月、ニューヨーク州立大学バッファロー校でおこなった発表「人間の終焉」の関連資料を辿る発表は興味深かった。67年9-10月の2通の主催者宛の手紙で、彼は「ヴェトナム戦争への私の敵意、アメリカ合衆国でこの戦争に反対している人々への私の共感を公に表現することができないのなら、バッファローでの会議にはやはり参加することはできないでしょう」と意見表明をしている。その後、原稿は68年5月のパリの革命的喧噪のなかで書き上げられた。デリダ自身は五月の運動にはほとんど参加していないが、人間主義を問い直すこの原稿自体が革命的だった。ちなみに、原稿が雑誌で刊行される際のデリダへの手紙には、5000語の執筆条件だったがあなたは11000語書いているので削らせてほしい、翻訳されたあなたの英語は理解できない、とのコメントがあった。

(1967年秋、デリダによる主催者宛の手紙)

マイケル・ナースによる「モントリオールのデリダ」は、この地でおこなわれたデリダの三つの講演を演劇的に辿る発表だった。「署名、出来事、コンテクスト」(1971)、「耳伝」(1979)、「出来事を語ることのある種の不可能な可能性」(1997)。出来事とスピーチアクトをめぐるデリダの議論がモントリオールでどう変遷したのかを考察した。「署名…」は会議「コミュニケーション」での発表だったが、マクルーハンへの言及、ケベック独立運動への示唆、リクールとの議論などが強調された。「耳伝」は「アメリカ独立宣言」とともにガリレ版に収録されたが、デリダには独立(アルジェリア、ケベック)への配慮があった。「出来事…」は、出来事の垂直的な到来で締めくくられるが、宗教とは異なる信をモントリオールで語る点は興味深い。今回の会議ではほかにもデリダと日本、ポーランドの関係を探る発表があり、デリダ自身による各地への招聘、彼の思想の伝播の様子を知ることができた。

***

宮﨑裕助

第6回デリダ・トゥデイ、今回はカナダはモントリオールで開催された。モントリオールは英仏バイリンガルの地であり、個人発表枠でもフランス語での発表が初めて許可された。デリダはフランス語の哲学者であるから、デリダ研究は主にフランス語で行われていると思われる人も多いかもしれないが、実はそうではない。デリダが国際的に有名になりえたのは、英語圏で活躍したからであり、その影響力は仏語圏よりも英語圏でのほうが大きい。実際、主要なデリダ研究や学者たちは英語で交流している。この学会もまた、これまでずっと英語中心で行われてきた。

しかし今回は初めてフランス語を交えて開催された。蓋を開けてみるとフランス語での発表は全体の4分の1程度だったが、司会はカナダ出身の者も多く担当し、英仏語両方のバイリンガル・パネル(筆者が発表したパネルもそうだったが)も滞りなく実施された。日本でのデリダ研究は主にフランス文化の研究者が担っていることもあり、今回日本からの参加者は、過去最多の12人にのぼったことは特記しておいてよいだろう(それでも200人以上いる総参加者数の数%程度であり、中国や韓国など他の東アジアの諸国からの参加者が皆無なのは気になる点だが)。

今回は6回目ということもあり、率直にいって、英仏バイリンガルという以外に、大会全体の企画としてはとりたてて目新しい点はなかったと言わざるをえない。参加者の観点から言えば、デリダ業界内外にも名の知られる有名人や、大物というべきデリダ学者の参加は少数にとどまっていたし、今回すべての参加者が共有すべきと感じさせるようなトピックが存在していたわけでもなかった。

しかしそんななか、デリダの未刊の「生 - 死」講義の検討を試みた発表は、大きな注目を得たように思う。基調講演者のエリザベス・ロッテンバーグは、公刊予定講義録の編者でもあり、初稿で加えられていたデリダの息子の名(Jean Derrida)が別稿の刊行論文(『郵便葉書』の第2部)では削除されていた点に注目して考察を加えていた点や、日本からの参加者(小川歩人、亀井大輔、吉松覚)もひとつパネルを組織してこの草稿を検討していた点など、この講演については、先頃『バイオ脱構築』を刊行したこの分野の第一人者フランチェスコ・ヴィターレをはじめ多くの聴衆が集まり、活況を呈していた。

(デュットマン氏と昼食)

おそらくこの論点については別途報告もあることだろうから、筆者は別の講演について取り上げておきたい。デリダの講義草稿『理論と実践』を近年編集・校訂したベルリン在住の哲学者アレクサンダー・ガルシア・デュットマンは、すでに『思惟の記憶』や『友愛と敵対』(どちらも月曜社刊)で日本の読者に知られているが、筆者にとっては英国留学時の指導教員でもあり、久々に氏の謦咳に接することができ、思い出深い学会となった。

デュットマンの基調講演は「グラマトロジーの蝕──デリダの美しい文章について」と題されるもので、アドルノのラジオ放送の記録「美しい箇所」(『ベートーヴェン──音楽の哲学』[作品社]に抄訳あり)における美の定義から出発して、デリダ『グラマトロジーについて』の一節を読み解くというものである。これはデリダの有名な概念である「差延」論ともなっており、差延の働きが、純粋な現前を無限に差異化=遅延させることによってむしろ現前への欲望を存続させる構造をもち、そうしたエコノミーが、神や死にも似た働きをなしているという点について考察を加えている。

差延の「無限の有限化」ともいうべき働きは、しかしながら、それ自身の純粋性をも損なうものであり、そのかぎりで、神や死をもひとつの蝕としてしか提示することができない。まさにそうであるかぎりで、『グラマトロジーについて』の美しい文章は、その達成において、美しくはありえない。グラマトロジーに、そして『グラマトロジーについて』に、美は存在しえないのである。デュットマンはそこに脱構築特有のユーモアを指摘することで講演を締め括っていた。

(ドゥルシラ・コーネル)

最後に、他の基調講演として目立ったものにも触れておこう。日本でも良く知られているドゥルシラ・コーネルが「リベラル化の技術としてのデリダの諸交渉」というタイトルで行なったスピーチは、老いてますます健在というべきか、デリダ派というよりは戦闘的フェミニストとしての存在感のある講演(というよりアジ演説?)であった。

(トム・コーエン)

また十年前に来日したこともあるトム・コーエンの講演は、四日間の学会のトリを務めるものだったが、「トランプ新世におけるデリダ的雪片」と題し、自分の講演の直前に行われていた「エコ脱構築」パネルを挑発するかたちで、デリダが逝去した2004年と現在とではいかに状況が変わってしまったか、「あの」デリダはもう去ってしまったのだ、いまやデリダの言葉をありがたがっているだけではダメだというふうに大勢のデリダ学者たちを前に気炎を吐き、会場は退席者も出るなど、本学会には珍しく大荒れであった。

今回はどちらかというと大人しい目の雰囲気で、そのまま予定調和の大団円を迎えるかと思っていたのだが、最後に現下のデリダ研究のありかたそのものの反省を迫るような討論になり、良くも悪くも出来事に満ちた締め括りとなったという意味では、晴朗で落ち着いたモントリオールの雰囲気とは対照的に、印象深い四日間となった。

***

郷原佳以

2010年のロンドンでの第2回会議に参加してから、8年ぶり2回目の参加となった。今回エントリーしたのは、モントリオールというデリダにとって特別な地での開催であり、この地に相応しく英仏二言語で行われるとわかったからである。モントリオールといえばまず、1971年8月に画期的な講演「署名 出来事 コンテクスト」が行われた地として記憶されている。この講演が行われたのは第15回フランス語圏諸哲学会国際会議においてであり、この年度は「コミュニケーション」をテーマとして各地のフランス語圏から集まった研究者の発表があり、なかでもリクールとデリダの講演が目玉となった。二人の応酬も参加者の注目の的となったことが想像される。次に、1979年10月に自伝と翻訳をテーマとするコロックが開かれ、ニーチェをめぐる講演「他者の耳」および自伝と翻訳をめぐる充実した討議が行われた。いずれもモントリオール大学の主催で、この地の言語状況を反映した学会やテーマ設定となっている。後者では同大学のクロード・レヴェックがケベック人にとっての母語の異質性を語り、デリダはケベックの言語状況がこのコロックそのものにおいて出来事を引き起こしていると応じている。そしてまた、個人的には、留学中だった2002年にモントリオール大学から出た雑誌『フランス研究』「読者デリダ」特集が有益で、また、その編者でもある同大学のジネット・ミショーの諸著作は、『ヴェール』の翻訳者としてもブランショとデリダに共に関心をもつ者としても参照すべきものであった。

こうした土地への漠然とした憧憬があって今回参加したのだが、私の見落としでなければ、多数の発表・講演のなかで、こうしたモントリオールないしケベックとデリダとの関わりについて触れたものは、マイケル・ナースの「Derrida à Montréal : Three Signature Events in Context」だけだったようである。そして、この発表では確かにモントリオールでのデリダの講演の論点が精確に辿られたが、ケベックの言語状況といったことは問題にならなかったように思われる。「ストラスブールとデリダ」という主題がありうるように(これは生前だが)、「モントリオールとデリダ」という主題で座談会くらい組まれてもよかったのではないか。ただ、行ってみて知ったことだが、同じ二言語の街モントリオールでも、モントリオール大学は仏語、今回会場となったコンコルディア大学は英語がメインらしい。また、今回も学会参加者の顔触れはきわめて国際的で(ただしフランスからの参加者はかなり少ない)、主要共通語は英語だが、おそらく母語が英語という人はそれほど多くない。改めて主題にするまでもなく越境は実現しているということかもしれない。

過去に参加したのは1回だけなので、傾向を語る資格はないが、全体として感じたのは、未刊行講義録や草稿を元にした発表や講演が増えていること、また、「エコディコンストラクション」など、現在の生を取り巻く問題にデリダ思想を応用しようとする研究の増加であった。一点目については、未刊行である以上、閲覧したのは一部の研究者や権利を有する者だけなので、特に資料のスライドなどを映す場合には、発表自体に資料的価値がある。しかし、研究として意味があるのは、 « La vie la mort » 講義を扱った初日のパネル(小川・亀井・吉松)など、他の著作との関連において内容分析に踏み込んだものである。二点目については十分に触れていないので判断はできないが、英語圏の傾向のようである。

自分の発表は、デリダにおけるプラトン「第二書簡」のヴァリエーションを辿って「灰」概念の誕生を位置づけるというもので、主に『火ここに亡き灰』「絵葉書」「プラトンのパルマケイアー」末尾を扱ったが、発表後に、上記のテクストを研究対象にしていたりデリダの文学的テクストに関心があったりという稀少な方々からいくつかコメントや情報をいただけたのは収穫だった。稀少な同志という意味では、初日の講演者でもあった上記のジネット・ミショーと話す機会を得て、デリダやブランショ関連のみならず、パリや英語圏に対するモントリオールの位置についても聞くことができ、腑に落ちるところが多かった。

***

亀井大輔

デリダ・トゥデイに参加するのは今回が4回目だが、過去2回が聴講のみの参加だったため、今回は発表したいと思っていた。その折、吉松氏からパネル参加のお誘いがあったため、一員に加えてもらうことになった。私の発表は生死講義を隠喩論の視点で読もうとしたものだが、私自身まだ生死講義についての視点が定まっておらず、消化不足だったと思う。今後も引き続き取り組みたい。とはいえ、パネル自体は若手二人の活躍で盛り上がった(吉松氏、小川氏の報告を参照してください)。

学会全体を通しては、未公開資料に基づく発表が目立ったことと、「バイオ」に続いて「エコ」がテーマに浮上していることが印象に残った。Biodeconstrutionすなわち生死講義の研究に基づく生命論は前回から登場していたが、新たにEcodeconstructionすなわちエコロジー問題への脱構築的アプローチが示された。たしかに環境問題などへのデリダ自身の発言は少なく、議論を掘り下げる余地は大いにあるだろう。こうした方向性は、デリダの広義における「エコノミー」の思考の真価を問い直すものになると思う。 他に、初期の現象学的テーマをめぐる海外の若手研究者の発表には私もなるべく質問し、議論を楽しむことができた。

***

吉松覚

Derrida Todayにはすでに三度目の参加、発表も二度目とあって、自分にとってはこの学会は多少慣れてきたところもある。それでも、思いがけない出会いによって刺激を受けることができ、私にとってはこの学会は単なる発表の場以上の意味がある場である。

拙発表を含むパネルでは、近々ガリレイ社から出版される予定と聞くデリダのセミネールLa vie la mort〔『生死』〕を扱った。私は同講義のなかのフランソワ・ジャコブ読解におけるフランシス・ポンジュの詩「寓話〔La fable〕」への言及をめぐって、生命の神秘的な起源を探るものだった。質疑の時間ではデリダのアーカイヴが公開されてからすぐにこのセミネールの草稿に注目し、最近Biodeconstructionなる書物を上梓した、『生死』講義の第一人者であるフランチェスコ・ヴィターレ氏から好意的な評価をいただけたほか、私自身が想定していなかったご指摘もフロアから数多くいただくことができた。諸般の事情で直前にテーマを変更することになったためまだ粗さはある発表だったが、いただいた指摘を踏まえてさらに深めていきたい。パネル全体についても30席程度の会場に立ち見が出るほどの聴衆に来ていただき、最後には「デリダオタク」と言っても過言ではない大御所のマイケル・ナースから質問とコメントをいただくことができ、予想以上の反響があった。

(エコ・ディコンストラクションの討論)

学会全体としてはIMECやUCIでのデリダアーカイヴの公開以来、既刊の書物のみならず、草稿や書簡の調査をも経た発表が今回の大会ではこれまで以上に増えた印象がある。とくにわれわれのパネルでも扱った『生死』講義は少なくない発表者が参照しており、一定程度の研究者のあいだではすでに内容が共有されていることに驚いた。その反面、ただ草稿や書簡の内容を紹介しただけの発表も散見されたのは残念であった。資料の新奇性のみに基づいた「新しい」観点は、資料が公刊されるとたちまち価値が消尽されてしまう。動物論ブームがあって死刑論ブームを経て次は『生死』講義ブーム、というように流行り廃りと消費の論理によって研究の趨勢が形成されてしまうのでは、という懸念がある。これはまさに、アメリカでの「フレンチセオリー」受容における様々な「主義」の乱立と単線的な歴史が描かれる傾向をデリダが批判した事態に似てはいないか(ジャック・デリダ「新造語、新〜主義、ポスト〜主義、寄生およびその他の小さな地震現象についての、いくつかの声明と自明の理」、拙訳、『思想』第1088号「10年後のジャック・デリダ」所収、2014年、岩波書店、139-175頁参照)。草稿調査に基づく発表をした人間として、自分も『生死』をはじめとした草稿群を、単純に内容を紹介するだけの研究ではない、他の思想家の思想やデリダの他のモチーフに結びつける研究をしていかなければなるまいと強く思った。

しかし、独立研究者や修士課程の学生から常勤の教員までがこれほどの規模の学会で対等に査読を受け、対等に議論を切り結ぶというのはなかなか見られないことである。二年に一度、自らの気を引き締めるためにもこの刺激は受け続けていきたい。

加えて、これまでは英米とフランスをはじめとしたヨーロッパでデリダ研究者のあいだには断絶があるとされたが、若い研究者は積極的に大西洋(もしくはドーヴァー)を越えて交流しているという実感がある。英米の若手がパリで知り合った友人と知り合いだということはままあることである。それだけに、「北米のパリ」ともあだ名されるモントリオールでの開催を踏まえた、英仏バイリンガルで行われるという初めての試みも功を奏していたように思われる。次回はマルセイユで開催とのことなので引き続き行われると予想されるが、それ以降もこの試みは続けていってもらえると、多様な聴衆と発表者を迎えることができるだろう。

(景色の良い校舎最上階でのレセプション・パーティー)

***

横田祐美子、伊藤潤一郎、松田智裕

モントリオールで開催されたDerrida Today 6th Conferenceで、松田智裕(立命館大学)、横田祐美子(日本学術振興会・立命館大学)、伊藤潤一郎(日本学術振興会・早稲田大学)の三名は、 « Paléonymies, la pluralité de la déconstruction »(「古名、脱構築の複数性」)という題目のパネルを組織し、フランス語による口頭発表を行った。今回のパネルでは、表題のとおり、デリダが1970年代に明示的に論じはじめた「古名の戦略」を共通テーマとし、三名がその着想の背景と理論的射程をそれぞれの視点から明らかにすることを試みた。

本パネルオーガナイザーである松田は、デリダの「古名の戦略」の背景を浮き彫りにした。その際、この「戦略」が歴史の問題と不可分であることに着目し、『幾何学の起源・序文』(1962年)におけるデリダのカヴァイエス理解と、1964‐65年の講義『ハイデガー――存在の問いと歴史』におけるハイデガー解釈に「古名の戦略」の萌芽を見出した。こうしたカヴァイエスとハイデガーとの思想的対話によって、デリダの古名の問いが、歴史的なものの絶えざる再構成と拡張という、差異を生み出す反復の運動の問いに結びつくことが発表において明らかにされた。

横田は、「古名の戦略」という問題系におけるデリダとバタイユの思想の比較を行った。「限定経済から一般経済へ」(1967年)において、デリダがバタイユ思想のうちに古名の問題を看取したように、たしかにバタイユは意味の転位をそのテクストにおいて実践し、このことを「横滑り」という語によって表している。しかし、デリダの「古名の戦略」では古い名称が担う歴史性が重視されるものの、バタイユの「横滑り」では歴史性を瞬間的にであれ廃棄するためにその歴史性が引き受けられる。こうしたことを含むいくつかの観点から、デリダとバタイユの古名の使用法における共通点と相違点が導き出され、両者の思想的差異がいかなる点にあるのかが明示された。

伊藤は、「古名の戦略」の継承者としてナンシーに焦点をあてた発表を行った。『アドラシオン』(2010年)で述べられてるように、ナンシーはデリダから「古名の戦略」を受け継いでいるが、ナンシーが継承しているのはこの戦略の理論としての側面のみであり、いざ戦略を実践するとなると、両者の決定的な差異があらわになる。そこからナンシーに対するデリダの批判を経由することで、最終的に「古名の戦略」は、古名を選択する「主体」という問題を提起するということが発表では指摘された。 以上をとおして、「古名の戦略」というテーマが、デリダのみならず他の様々な哲学者や思想家にも通ずる問いを含む広い射程をもつものであることが明らかになった。デリダ思想にかんしていえば、この古名の理論が彼の思想を代表する語である「脱構築」を下支えしていることもまた明確にされた。

Derrida Todayへの参加は、松田が二回目、横田と伊藤は初めてであったが、今回は本パネルのように初期・前期のデリダの文献を扱う発表が少ないように感じられた。1970年代初頭に提唱された「古名の戦略」を主題とするパネルをとおして、デリダの初期・前期思想の理解が後期思想の理解に不可欠だという意を新たにするとともに、「古名の戦略」と後期思想の関係という新たな課題も浮かび上がってきた。今後も今回のパネルの成果をもとに、この三者の共同研究や各自の研究に寄与するかたちで、デリダないしは脱構築思想に関連した考察を行っていきたい。