Reports

第5回国際会議Derrida Today(2016年6月8日-11日、ロンドン大学ゴールドスミス校)

西山雄二

2016年6月8−11日、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジにて国際会議「Derrida Today」が開かれた。デリダ没後から2年に1度開催される国際会議だが、今回で5回目となり、10年目を迎えたことになる。エジンバラ大学出版からの紀要も刊行され続けており、運営者の努力にはあらためて感服する。今回も応募者数は増えて、約300の公募発表依頼に対して、200ほどの発表が準備された。前回は日本人勢は全員落選したが、今回は4名が個人発表に選ばれた。

前回、ニューヨークのフォーダム大学で開催された第4回大会はデリダ没後10周年とも重なり、いくつかの目玉企画とともに盛り上がった。今回はとくに目立った招待講演者もおらず、むしろ控え目な雰囲気の大会になった。ただ、アメリカ合衆国ではなくヨーロッパで開催された分、参加者の多様性は増していた。アメリカ、イギリス、イタリア、日本、カナダ、オーストラリアからの参加者が多数として、そのほかにもドイツ、フィンランドやポーランド、スイス、スペイン、オランダ、ベルギー、クロアチア、ハンガリー、チェコ、ブルガリア、ギリシア、イスラエル、ブラジル、メキシコ、チリ、南アフリカ、インド、シンガポール、台湾、韓国などさまざまな国と地域からの発表者が集っていた。フランスからの参加者は増加したものの、そのほとんどはフランスに留学している他国の博士課程院生であり、いわゆるフランス系のデリダ研究者の存在はあいかわらず皆無だった。

今回もテーマ毎に編成された5つの分科会パネルが同時に進行する形で発表が進められた。今回のトレンドとして目を引いたのは、新たに刊行された『死刑』(全2巻)と芸術論『見ないことを思考する』、建築論『空間の諸芸術』、そして『ハイデガー講義』をめぐる研究発表だった。映画やダンスといった主題でデリダ研究発表のパネルが組まれたことははじめてだったのではないか。『生死』講義をめぐるデリダ流の生命論に関する研究発表も目立っており、「生−脱構築」「自己免疫」「生/死の政治」「生/死」などのパネルが組まれた。

死刑論に関するいくつかの発表の要約は以下の通りである。

人間の固有性の脱構築が死の瞬間の計算(不)可能性というファンタスムに即して論じられる死刑論の主要な主題のひとつは死と有限性である。政治神学的な伝統においては、有限性の思考は人間の固有性というファンタスムに随従してしまうが、そうした伝統の反復を拒む、死刑に抗する準─規範的な主張をデリダは提示しようとする。時間的な有限性と根源的な歴史性のそうした交差においてこそ、脱構築の課題の可能性と不可能性が浮かび上がるのではないか。(Peter Gratton氏の発表)

死刑論におけるデリダの主張のひとつは、スペクタクルや可視性のある種の構造が死刑には必要であるということだ。フーコーは近代的な規律権力が視覚性を消失させたと主張するが(一望監視体制による相互監視の内面化)、デリダにとって、可視/不可視の構造はむしろ、死刑に内在し継承されてきた神学─政治的な構成要素である。死刑のスペクタクル的特質は死の計算可能性を統べる主権的権力のファンタスムをなし、ここ──死の瞬間の計算不可能性──に脱構築が介入する余地がある。(Robert Trumbull氏の発表)

デリダとアンジェラ・デイヴィスの死刑論の比較すると、いかなる方向性が示されるのか。デリダの場合、西欧政治史思想の政治神学的構築の脱構築をおこない、伝統的な死刑論の諸概念を再検討する。デイヴィスの場合、死刑廃止論を他の制度論とつねに歴史的・概念的に連関させ、死刑廃止の民主主義の構築プロジェクトを提唱する。死刑制度と不可分の伝統的な哲学素である主権概念に対するデリダの脱構築的な考察と、デイヴィスの制度的実践の交差からさらなる死刑論を提示することは可能だろうか。(Daniel Smith氏の発表)

-

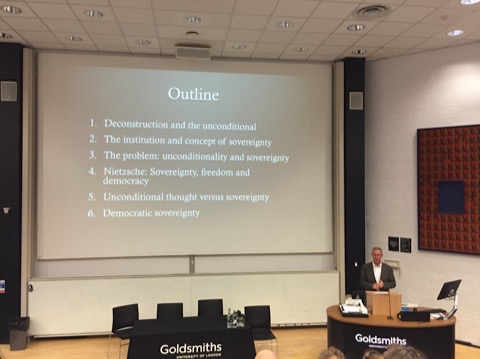

4日間のデリダ祭りはポール・パットンによる手堅い発表「脱構築と主権の問題」で閉幕した(写真上)。無事に終了したDerrida Today会議だが、2年後の次回の開催地はまだ未定であるという。

*****

宮﨑裕助

ロンドン、アーヴァイン、ニューヨーク、そしてロンドン。今度で四回目の参加となった Derrida Todayは、ロンドンはゴールドスミス・カレッジで行われた。筆者にとってゴールドスミスは四年ぶりの訪問だったが、初夏の晴れ間に青々とした芝生沿いを抜けて会場に着いたせいか、冬期に訪れた前回よりも校舎がずいぶんと見違えて美しくみえた。

Derrida Todayの開催自体は五回目になる。参加者数は200名を超え、大きな学会だ。今回はこれまでと比べると、とくに趣向の凝らされたイベント(これまでだと映画上映や新刊書評イベントなどがあった)もなく、全体の印象としては地味に感じないではなかった。しかし決して内容が悪かったわけではなく、学会としてようやく地に足がついた集まりになってきたように思う。

個々の研究発表に関して、以前は良くも悪くも玉石混淆、なかには砂利や泥が交じっていて時間を無駄にする発表も珍しくなかったけれども、今回はそのような発表はほとんどなかったように感じられた。手堅い発表のみならず、決してたんに新奇さを競い合うわけではない独創的な発表も少なくなかった。

参加できた範囲内で記憶に残ったものをざっと列挙してみると、T・J・クラークがド・マンの美学イデオロギー論をどのように絵画論へと展開したのかを考察するもの、カトリーヌ・マラブーの『グラマトロジー』批判を反批判するなかで『グラマトロジー』の学の可能性を再考するもの、デリダにおける「ラディカル経験論」を探究するもの、デリダのコンディヤック論の註に現れる未刊の論考『言語の計算』がどのようなものだったかを突き止め、その射程を引き出そうとするもの、デリダのシャルル・マラムー論からインド・ヴェーダのエコノミー論をデリダの問題提起に即して再構築するもの、さらに、未刊の講義草稿からデリダがスピノザに相当程度取り組んでいたことを炙り出し、スピノザのデカルト批判における方法の問題をデリダがいかに提起しえていたかを展開してみせるもの、等々。

企画パネルでは、晩年のデリダの死刑論講義における主権の視覚性のモティーフを引き出し、フーコーとの関係において検討する発表、またデリダとナンシーの対話からナンシーの動物論をデリダとの対比において明確しようとした発表は興味深かった。また、著作や論文等からテクスト上で個人的に関心を寄せていた著者たち(ジャック・レズラ、アンドリュー・パーカー等)の謦咳に触れることができた点も収穫だった。レズラ氏は『盲目と洞察』のスペイン語訳者であり、ド・マンを思わせる読解の身ぶりで「カウンター・プロソポペイア」と氏が呼ぶものを大学の応答責任として打ち出していた点には強い感銘を受けた。

また私自身の発表について言えば、デリダとアガンベンの友愛論を対照するなかで、アリストテレスの友愛論の新たな源泉を発見するというものであり、友愛論のパネルに三人一組で参加した。パネルの構成は発表者ではなく運営側の割り振りによるものだったが、見事なまでに互いの発表を補完し合うものになっていたのには驚いた(一方ではデリダ自身の交友関係──とりわけジェラール・グラネルとの書簡のやりとりの分析がなされた──にデリダの友愛論を重ね合わせて検討するもの、他方はデリダが読解したアリストテレスの友愛論を掘り下げるもので、どちらもデリダにおけるピエール・オバンクの重要性に着目するものだった)。それをきっかけに、ランチやティータイムでまったく初対面の研究者同士で意気投合できたのもこうした学会ならではの醍醐味であった。

四回目の参加ともなると最初の参加から八年経つことになる。二年ごとに会って顔見知りになる仲間も出来、同世代だと就職や異動で肩書きが変わっていたり、容姿やふるまいも年相応になってきたりと、一緒に成長してきているのを互いに確認している感がある。二年ごとの区切りによる引き延ばされた奇妙な時間性のなかで、時の経過と断続とを実感して感慨深い。

これだけの規模で世界中のデリダ研究の現状を一望にして肌で感じることのできる場は、この学会しかない。まだ次回の予定は明らかにされていないが、これからまた、二年間の差延と断続のなかで刻まれるはずの未知のリズムに身を委ねることで、どんな出来事に立ち会えることになるのか、ますます楽しみにしているところである。

*****

亀井大輔

ロンドンにて開催された第5回のデリダ・トゥデイに参加することができた。私自身の参加は3回目となるが、参加人数の規模はさらに大きくなる一方で、発表や議論の質も充実度を増しており、得るものは大きかった。今回も5~6のパネルが同時進行するなか、聴講しえたいくつかの発表について記しておこう。

・『ハイデガー――存在の問いと歴史(1964-65)』講義についての発表は、いずれも興味深い視点を提供していた。1)ハイデガー『存在と時間』第2編の後半における現存在の歴史性をめぐる議論に、デリダはハイデガーの「息切れ(essouflement)」をみるが、この語はその後のハイデガー論を先取りしている、とりわけ『精神について』で論じられる息のメタファー(息吹、風、プネウマ、ruah〔気息〕)と結びつく、というもの(Jacob Levi氏)。また、2)デリダの講義と同時期にエコール・ノルマルで行なわれていたアルチュセールのマルクスについての講義(『マルクスを読む』)との関係を探るもの。デリダがハイデガー講義で獲得する「現前の形而上学の歴史」の視点は、アルチュセールの「認識論的切断」の概念を批判するものでもあるが、両者は概念システムを超過するものをめぐって問いを共有していたのではないか(David Maruzzella氏)。

・遺稿の講義原稿の研究も進展しており、「生死」講義をめぐってはFrancesco Vitaleが第5,6回講義の内容にもとづく手堅い発表をしていたほか、新鮮な研究もあった。1)ひとつは、デリダのスピノザへの言及に関するもの。デリダは「スピノザ」という題の初期の講義原稿(実施年不明、『エチカ』について)を遺しているだけでなく、70年代から80年代にかけて、とりわけ1981-82年の講義「言語と方法序説」において、脱構築的な教育論の文脈でスピノザを読解しているという(John Mowitt氏)。2)もうひとつは、1990-91年講義「カニバリズムの修辞学」におけるロマン主義の詩人ノヴァーリスへの論及と、92年に書かれた『触覚――ジャン=リュック・ナンシーに触れる』のメルロ=ポンティ論を、両者に共通する身体の復権、視覚的-触覚的アナロジーという論点で結び付けるもの(Raoul Fraunenfelder氏)。さらには、デリダの書簡研究や、未刊行のコンディヤック論『言語の計算』をめぐる発表にも意表を突かれた。

・ほかにも、マラブー、シュティグレール、ヘグルンドの論を検討し批判しつつグラマトロジー、エクリチュール、痕跡の概念を改めて論じるものや、「経験(論)」、「揺さぶり(sollicitation)」、「自殺」など、目下関心のあるトピックないし発表に刺激されてさらに考えてみたいトピックが多くあり、有意義な会だった。

*****

吉松覚

二年に一度開催される、英米系デリダ研究最大規模を誇る学会Derrida Today。今回で5回目を数えるこの学会だが、私にとって今回大会は参加するのが2回目、そして初めて発表するために参加した大会となった。今回大会の開催地となったのはロンドン南東部に位置するゴールドスミス・カレッジという、美しいたたずまいのキャンパスを誇る大学だった。

かつては「デリダ祭」と揶揄されていたこの学会も、英米系の研究とは一線を画する蓄積があるヨーロッパで研究を進める研究者たちが来やすいロンドンが開催地だったという地理的な側面もあるかもしれないが、少なくとも私の知る限り前回大会以上に刺激的な発表や手堅い発表が多く見られたように思われる。今後もアクチュアリティばかりを追いもとめた発表だけではなく、英米系か大陸系か問わず堅実な研究も顧みられる傾向が続くことを祈るばかりである。

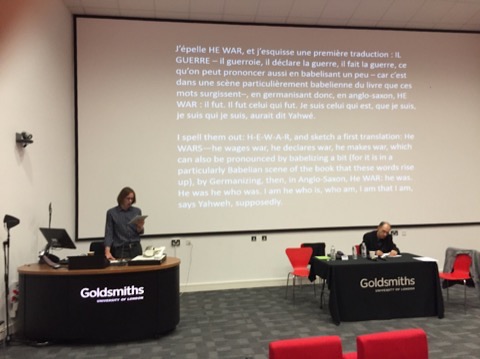

さて、Derrida Todayは――査読者の意図によるところもあるとはいえ――発表の傾向から、デリダ研究の世界的な趨勢を知るいい機会でもあると私は捉えている。前回大会で数多く見られた死刑パネルは1つか2つのみとなる一方で、動物論パネルは相変わらずの人気ぶりで4つのパネルが構成されていた。また今回目を引いたのは、前回大会で公募パネルが企てられた「生脱構築〔biodeconstruction〕」プロジェクトが主催者企画パネルとなったことである。生脱構築をデリダ研究において牽引しているサレルノ大学教授のフランチェスコ・ヴィターレ(写真上)は、未刊行のセミネール『生死〔la vie la mort〕』(1974-1975)の草稿研究をベースに、同セミネールにおけるデリダのフランソワ・ジャコブ読解の紹介や『グラマトロジーについて』のラディカルな再読を通じ、デリダにおける生という問題を再定位しようとしている(とはいえ氏は「生脱構築」と言ったのはアガンベンが最初であるとし、自らをもって嚆矢とはしていないことには注意せねばならない)。デリダの自己免疫論の生成および彼の思想における生の問題にかんする博士論文を準備中の私にとって興味深い企図で、今回の大会で彼の知己を得たことも、大きな収穫の一つであった。

私自身の発表は、デリダが『アポリア』や『獣と主権者』2巻などで用いている「生はあまりに短かったことになるだろう〔La vie aura été si courte〕」という文をめぐって、生がつねにすでに短いものとして終わるのはなぜか、という問いから始まり、デリダのハイデガーとの対決や彼の死刑論、そして『滞留』『留まれ、アテネ』における処刑の宙吊りと生き延びを結び直すという試み。すでに論文の形で活字化したものであったが、読み上げ途中から緊張であがってしまい質疑で当惑してしまったのが心残りである。次回大会では成長した姿を見せたいと決意を新たにした。

発表の質は玉石混交であった反面、基調講演にマイケル・ナースやマーティン・ヘグルンドを呼ぶことができたという意味で、良くも悪くも「お祭り」感の強かった前回大会に比して、ゴールドスミス大会ではどこかこぢんまりとした印象を受けた。しかし、繰り返しになるがそのミニマルさゆえに上質な学会となったのも間違いがないことだ。次回の開催地はどこになるのかと夢想しつつ、収穫と悔しさとともに小雨の降るロンドンを発ち、日常が待っているパリへと帰った。

*****

松田智裕

ロンドン郊外に位置するゴールドスミス・カレッジ――美しいキャンパスを擁するこの地で、第5回Derrida Todayが開催された。英語圏だけでなく、ヨーロッパ、南米、アジアなど世界各国から多数の研究者が参加し、多くの提題がなされた濃密な4日間となった。

哲学、文学、政治思想、芸術、自然科学、精神分析など様々なトピックから多くのパネルが組まれたが、私がよく聴きに行った哲学系のパネルで言うと、やはり『ハイデガー講義』や『生-死』講義に関する発表が多かった。その一方で、デリダとフレーゲとの理論的親和性を測る研究や « La rhétorique du cannibalisme(カリバニズムの修辞学)» (1990-1991)という比較的注目度の低い講義草稿から出発してデリダ‐ノヴァーリス‐メルロ=ポンティを一本の線でつなぐという大胆な発表など、斬新かつ刺激的な研究も少なからずあった。

特に印象に残ったのは、日本でもたびたび講演されているDarin Tenev氏のデリダの経験論にかんする発表だった。1967年の『グラマトロジーについて』や1968年の「差延」論文でデリダは自らの思想的立場を「経験論」と形容している箇所があるが、Tenev氏の発表はこの点に着目してデリダ独自の経験論を再構築しようという試みだった。私も「経験論」は1960年代後半のデリダを理解するうえで極めて重要なモチーフではないかと考えていたので、非常に参考になった。ただ個人的には、デリダは「暴力と形而上学」においてレヴィナスを迂回することで自身の経験論を構築しようとしている節があると考えていたので、質疑の時間にその点を質問させてもらった。

また、最終日にあったイタリアの若手研究者Pietro Terzi氏による初期デリダの経験概念にかんする発表も大変興味深かった。主旨としては、修士論文『フッサール哲学における発生の問題』以来、デリダはフッサール現象学を批判的に経由することで独自の経験概念に基づいた感性論を練り上げたのだという大変刺激的な発表だった。初期デリダのフッサール論の綿密な読解に裏打ちされた説得力ある素晴らしい発表だったので、発表後にフッサールの『時間意識』講義に関するデリダの解釈との関連で色々質問させてもらった。他にも「経験」概念に関連する発表がいくつかあり、そのため今回の会議のテーマのひとつにデリダ思想における「経験」の問題を挙げることができるかもしれない。

3日目には私も「デリダの新しい存在論」というタイトルで発表を行った。内容としては、『グラマトロジーについて』や「差延」論文の時期のデリダは「存在論」を現前性の優位に基づいた形而上学として否定的に語るようになるが、それ以前の『フッサール哲学における発生の問題』や『幾何学の起源・序説』を書いていた時期の彼は自らの態度を「新しい存在論」と表現していて、その独自性と射程はいかなる点にあるのかというのがテーマだった。しかしネイティブの英語話者ではない私にとって、20分という限られた時間で自分の考えを十分に提示するのは難しく、そのため先行研究の整理・批判などはどうしても削らざるをえず、フレームワークの提示にとどまってしまったのが心残りだった。それでも、わざわざ聞きに来てくださったTenev氏から有益なコメントをいただき、また発表後に一緒に登壇した若手研究者から「君の研究に関心をもったので、今後もぜひ連絡をとりあいたい」と声をかけてもらえたのは素直に嬉しかった。

ひとつだけ残念だったのは、最終日に予定されていたジョン・ホプキンス大学教授のパオラ・マラッティの基調発表が取りやめになったことだった。マラッティは現象学から政治論までデリダ思想について幅広く研究している研究者で、私も修士の時から彼女の論文を読んでデリダを勉強したこともあって、本当に楽しみにしていたのだが、どうやら入院されていたようで、そのため急遽別の登壇者による発表に変更となった。発表を聞くことができなかったのは残念ではあるが、いまはただ彼女の一日もはやい回復を祈るばかりである。

私がDerrida Todayに参加したのは今回がはじめてだが、デリダ研究の世界的動向を知ることができたという意味でも、各国の研究者と交流することができたという意味でも、非常によい機会となった。その意味で、2016年6月8~11日は有益な時間を過ごすことができた貴重な4日間だった。