Reports

Héritages et survivance de Jacques Derrida(2014年11月6-8日、パリ市内)

去る11月6日から8日にかけて、エッフェル塔のほど近くのカルスト・ギュルバンキァン会館(6‐7日)、マレ地区の小劇場、メゾン・ド・ラ・ポエジー(8日)にてコロキウムHéritages et survivance de Jacques Derrdaが開かれ、3日とも決して狭くない会場に多くの聴衆が集まった。

発表者は世界的に名の知られたデリダ研究者たちが集う豪華なラインナップで、初日からロドルフ・ガシェやヘント・デ・フリース、ミシェル・ドゥギーらの発表が組み込まれていた。ガシェは「われわれは判断の王国と手を切ったのか?」という題で、デリダの判断論をめぐって、カフカ論「先入見――掟の前で」を起点に、リオタールやドゥルーズらとも比較しながら論を展開した。また、この日の最後の分科会では中国思想研究者としても知られ、邦訳書も存在するフランソワ・ジュリアンが、「いかにして形而上学から抜け出るか?」という問いに対して道教など中国思想を援用しつつ形而上学とデリダの距離感を論じていたが、これに対してこの問い自体が正当な問いなのか否かをめぐって激しい議論がなされた。さらに、動物思想史の浩瀚な書物『獣たちの沈黙』の著者でもあるエリザベット・ド・フォントネーがデリダとポール・ド・マンの両者の脱構築について発表し、フランス人によるド・マン読解など、今後の研究の展開が俟たれる展望も示された。

二日目はジェフリー・ベニントンが10月の高等師範学校でのアーカイヴの問いをさらに発展させた。彼はarchivioという「偽の」イタリア語の新造語により、『アーカイヴの悪』と『グラマトロジーについて』後半部での名付けの「原暴力(archi-violence)」とを結び付け、フーコーのアルシーヴ概念と歴史的アプリオリ、そしてフーコー・デリダ論争へとつながる道行きを示した。

二日目と三日目は喜劇俳優ダニエル・メギシュがデリダのテクストのいくつかを読み上げるという企画も用意され、俳優ならではのパロールに乗せられたデリダの言葉に聴衆も息をひそめて耳を傾けていた。

二日目の最後にはルネ・マジョール司会、デリダとボードリヤールが登壇した映画Pouquoi la guerre aujourd’huiの部分上映がなされた。デリダの発言は『友愛のポリティクス』や『ならず者たち』でも論じられていた主権概念やパルチザン戦争についての議論であったため、むしろ「湾岸戦争はなかった」「湾岸戦争はシミュレーションであった」と述べたボードリヤールとのイラク戦争に関する理論的差異が対話によって見えるのではと期待していた私としては、デリダの発言だけの上映であったのが残念であった。

三日目は場所を変えてメゾン・ド・ラ・ポエジーで催された。この日の最初の発表は前日に映画を上映していただいた精神分析家・精神科医のルネ・マジョールによる主権と権力、死の欲動を巡る発表であった。フロイトの「快原理の彼岸」の理論的応用のみにとどまらず、第一次世界大戦とサイクス・ピコ協定から9.11そしてブッシュ政権とそれを引き継いだオバマ政権に至るこの100年の現代戦争への歴史的なパースペクティブから、主権の問いを精神分析的に脱構築する試みは、デリダ歿後10年にして、第一次世界大戦開戦100年の年でもある2014年だからこそ、なおのこと意義深いものだと言えるだろう。また、マジョールのみならず、読み上げに他二名――うち片方はデリダのテクストの朗読をするメギシュ――も加わった三人による対話篇という形式の発表で、議論が文字通り立体的に構成された。

この学会ではデリダのアーカイヴについての企画があったわけではないが、やはりその重要性を感じさせられる発表が多かった。先述のベニントンの発表と初日のヘント・デ・フリースの発表は、アーヴァインのアーカイヴを綿密に調査したエドワード・ベアリングが今年初めに上梓したThe Young Derrida and French Philosophy, 1945–1968への理論的な応答という企図において共通点があった。また、三日目のエリザベット・リガルの発表では、デリダの思想のある種終末論的とも言いうる調子の淵源は、1964-65年度のセミネール「ハイデガー 存在の問いと歴史」に見出せると論じていたが、このセミネールも昨年出版されたことに鑑みるなら、今後もアーカイヴの調査は大きな意義を持つだろうことは言を俟たない。ある草稿が見つかったことで、たとえ大家であっても自らの解釈を決定的に変更しなくてはいけない事態になっているということも耳にした。テクストの物質的亡霊性という形で、デリダ(の思想)は、死後の生=残存(survivance)として、われわれに未だ大きな影響を及ぼしている。(吉松覚)

11月6日から8日にかけ、パリにてデリダの没後10周年シンポジウムHéritages et survivances de Jacques Derridaが開催された。本報告者は、その二日目と三日目に参加した。

11月7日の午前中は、Giovanna BorradoriとGeoffrey Benningtonが発表を行った。Borradoriの発表は、 « Politiques du secrest : WikiLeaks, Snowden et Derrida »という意欲的なタイトルであり、デリダにおける秘密の問いを参照しつつ、ウィキリークスというサイトが孕む危うさを語った。続いて登壇したBenningtonは、デリダとニーチェ、フーコー、ハイデガーなどの関連を示しつつ、ある一時代の中には捉えきれないアーカイブというものの特異性について論じた。

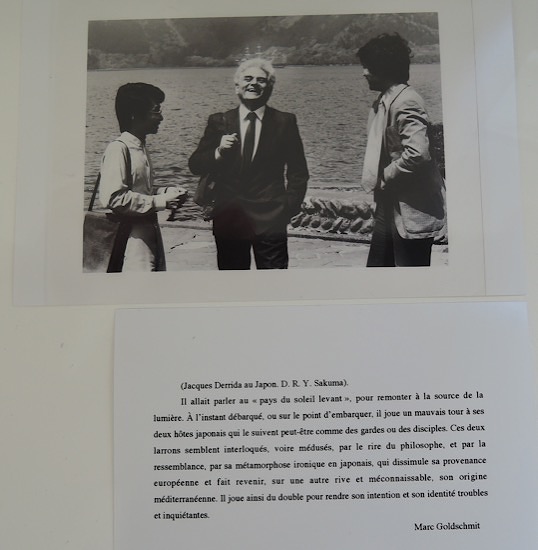

午後は、精神分析に関わる発表が二つ、視覚芸術に関わる発表が二つであった。Isabelle Alfandaryは、「余白」や「抵抗」という語を用いつつ、デリダと精神分析との関わりの見取り図を描き出した。本コロックの主催者の一人であり、デリダに関する単著もあるMarc Goldschmitは、「割礼」という問いを取り上げ、精神分析とユダヤ性の問題を関連付ける発表を行った。Jacques-Olivier Bégotは、『盲者の記憶』を主に参照することを通して、デリダにおける絵画という問題系を鮮やかな手つきで浮かび上がらせた。Sara Guindani-Riquierは、バルトの『明るい部屋』とデリダによるその読解を取り上げ、写真のアナクロニックな時間性について論じた。

この日の最後には、デリダ、ボードリヤール、ルネ・マジョールらの間で行われた討論会のDVDの上映がなされた。デリダが、戦争へと突き進むアメリカを憂慮しつつ、旧来の戦争概念によって今日の戦争を理解することはできないとして、そのような意味においては、「戦争は起こらなかった」というボードリヤールの発言に同意すると語っていたことは印象的であった。もっとも彼は、今この瞬間にも被害は増大し続けているのであり、戦争は確かに存在するのだと付け加えることを忘れることはなかったが。

翌11月8日は、ルネ・マジョールの発表によって口火が切られた。複数人によってテクストを交互に読み上げるという対話篇を擬した形式をとったこの発表においては、前日に上映された討論会の続きであるかのようにして、今日における国際政治の問題が論じられた。この日の午前中には、Élisabeth RigalとDaniel Cohen-Levinasの発表も行われた。Rigalは、「私は最後の終末論者なのです」という『割礼告白』の一文を引きつつ、デリダにおける歴史と終末論の問題を分析した。Cohen-Levinasは、後期デリダにおけるレヴィナスとの親近性を指摘しつつ、民主主義の問いなどを論じた。

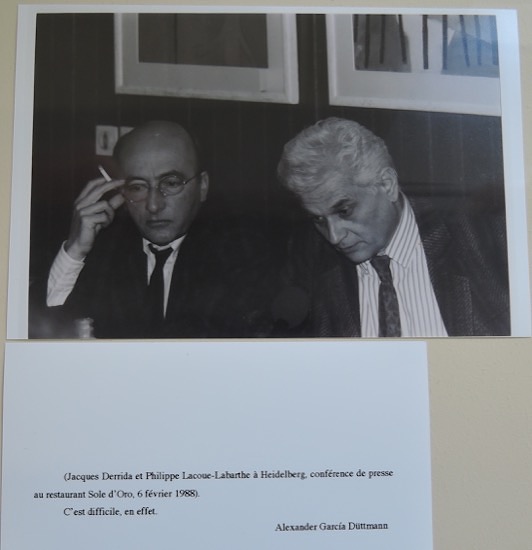

この日の午後は五つもの発表が行われた。まず、Michaela Fišerováが、デリダにおける署名の問題について語った。続いてAlexander García Düttmannは、 « Mais je ne parle que de Ça ! »というデリダの発言を取り上げ、彼における「すべて(tout)」という難しい問題を見事に論じてみせた。Léa Veinsteinは、言語と動物の主題から、デリダにおけるカフカの「エコー」を綿密に検討し、この両者の近さを主張した。Jean Maurelは魅力的な語り口によって、「ならず者」デリダのテクストに散種された、動物や民主主義にかかわる様々な形象を提示した。最後にMaurizio Ferrarisは、脱構築と「現実」の関係を論じ、脱構築は「現実」から出来するという少々野心的な主張を展開した。

冒頭で述べたように、本報告者が参加したのは二日目と三日目のみであったが、今回のシンポジウムでは様々な主題がバランスよく取り上げられているという印象を受けた。先月の高等師範学校で開催されたものとあわせれば、多くの人物が登壇し、多岐にわたるテーマが論じられたということとなるであろう。個人的には、アーカイブの問いの広大な射程を示したBennington、そしてヘーゲルとデリダの関係の一端に光を当てたDüttmannの発表は、とりわけ大いに触発されるものであった。しかしながら、今秋のパリにおけるデリダ関連の二回のシンポジウムにおいて、十分に取り上げられることのなかった問題がなお残っているようにも思われる――もちろん、「十分に取り上げる」という表現自体が問題含みではあろうが。例えば、二日目の質疑応答において鵜飼哲氏が取り上げた性差の問い、また、いわゆる分析哲学との関係の問題などは、今回は中心的に論じられることのなかったテーマである。このことが示しているのは、行われた発表の主題の偏りなどではなく、デリダのテクストが有する驚くべき多様性であろう。本報告者も、これまで見落としていた問題や意外なテクストからの引用と遭遇し、自らの不勉強さを痛感させられる場面が幾度もあった。

デリダは極めて幅広い問題を論じた思想家であり、講義録の刊行と共にそのテクストの数はますます増大をし続けている。どのような問題をデリダのテクストから取り上げ、それをどのように論じるべきか?個別のテーマを、デリダの思想の中にどのように位置づけるべきか?そもそも、「デリダ思想」なるもの、あるいはその「全体像」をどのように考えるべきなのか?以上のような問いにこの場で答えることは難しいが、本報告者にとって今回のシンポジウムは、それらを改めて考えさせられる機会となったということを最後に記しておく。(桐谷慧)