Reports

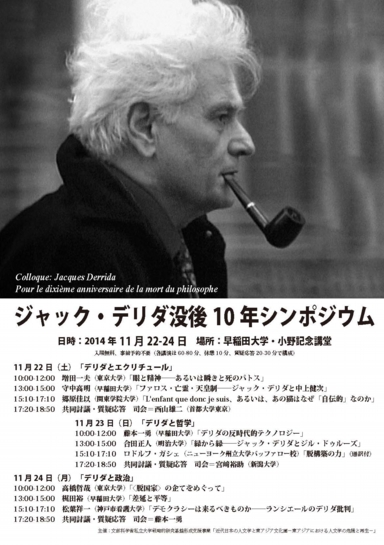

ジャック・デリダ没後10年シンポジウム(2014年11月21-24日、早稲田大学)

ジャック・デリダ没後10年シンポジウムが早稲田大学にて開催され、2014年11月21日は若手研究者によるプレセッションが、22-24日は同大学小野記念講堂にて本シンポジウムが実施された。若手によって組まれたプレセッションは、「プレ」という表現が不適切であるほどに、充実した野心的な発表が並んでいた。本シンポジウムの方は3日間で発表者は9名、講演時間が90分ほど、各日の結尾にはさらに討論会を設けるという緩やかな時間設定が特徴的だった。デリダのテクスト群が膨大な長さであるように、長い時間をかけてのシンポジウムである。今年はこれまで、アメリカ、中国、フランスでのジャック・デリダ没後10年シンポジウムに参加したが、デリダ受容に対する世代の多層化が特徴的だった。早稲田でのシンポでも、1980年代からデリダと交流のある者、90年代のデリダを知る者、最晩年のデリダのセミネールに出席していた者、そして、存命中のデリダを見たことがない若い世代がいた。

世間ではデリダは「有名」だとされているためか、デリダの思想がまだ使えるか使えないか、デリダよりも誰それの方が優れている、といった過大な議論がいまだに聞こえてくる。ただ、セミネール草稿をはじめとして、まだ膨大な量の出版物の刊行は続いており、デリダを勇ましく総括するには時期早々だろう。今回のシンポで異なる世代の発表者が示したのは、各々がデリダを読み、考えるという経験の特異な強度であり、そうした経験から導き出される複数のデリダ像であった。(西山雄二)

鹿野祐嗣(早稲田大学・日本学術振興会DC2)

デリダの没後10年を飾るにふさわしく、量、質、強度のいずれにおいても非常に充実したシンポジウムだったと思います。個人的には、本番のシンポジウムにおいては「フランス差異哲学」(「ポストモダン」や「ポスト構造主義」という曖昧にして疑わしい呼称の代わりにこう規定するべきでしょう)の旗手としてのデリダを回顧するというより、脱構築のエージェントや政治主体、そして天皇制に沖縄基地移設問題など、むしろこれからのデリダ思想の可能性を問う発表や討議が中心となったことが印象的でした。僕は必ずしもデリダ研究を専門としない立場から参加させていただきましたが、デリダ研究のアクチュアリティーを感じ取る貴重な機会をいただけたと考えています。成功の理由として、もちろん著名なデリダ研究者が多く集まっていたということもありますが、何より発表と質疑に時間がたっぷりと確保されていたということが大きかったのではないでしょうか。現在、通常の学会や研究会は時間が非常に短く限られており、古典研究のような知識の共通前提がない現代哲学の研究にとっては、率直に言って残念ながらあまり生産的な場ではありません。ですが、今回に関してはそのような制約が少なく、結果的にそれが良かったのだと思います。発表者側も主催者側も準備は大変になるのですが、今回のシンポジウムが研究会や学会の発表時間拡張のきっかけの一つになればと願っています。

鈴木康則(慶應義塾大学)

今回のシンポジウムで学んだことは数多いが、ここでは11月23日の講演および討議についての個人的感想を記しておく。この日の午後、合田正人とロドルフ・ガシェの講演が行われた。両氏は共に『エクリチュールと差異』の翻訳者である。その二人が居合わせるというだけでも自分にとっては歴史的瞬間であった。そうした私的な感慨以上に、二人が「力と意味作用」、とりわけライプニッツについてそれぞれ詳細な言及をしたことが強く心に残った(おそらく事前に打ち合わせは無かったのではないかと想像する)。ライプニッツへの言及は主に二つの論点においてなされた。一つは「力force」の概念にかんするものである。デリダはライプニッツの「力force」概念を参照するが、ガシェは粘り強い仕方でデリダとライプニッツとの関係を問い直した。「脱構築」はライプニッツに由来するとまでは言えないけれども、「脱構築」の戦略的方向性を理解するヒントとして「力」概念を参照することは有益なのである。付言すると、質疑でダリン・テネフによるニーチェへの言及も重要であった。ドゥルーズにおいて「力force」は「意味作用signification」との関連で語られていたからである(『ニーチェと哲学』第2 章7節「ニーチェの術語法」)。ルーセによる「力」や「構造」、「形式」(ルーセはバルザックの言う「形式」を踏まえている)という概念の検討において、デリダがライプニッツやヘーゲルを文芸批評の場に持ち出すのは興味深い。郷原は22日の講演において、デリダの文学的立場と哲学的立場の不可分性を強調していたと記憶するのだが、エクリチュールという問題系においては、文学も哲学も独立した領域ではないということを、既に「力と意味作用」は含意していたことになる。二番目の論点は、書物の問題である。合田は『弁神論』の第三部に登場するピラミッドと書物、そしてデリダが「超-共可能性sur-compossibilité」(ED 18)という語を用いていることに幾度か言及した(ちなみにガシェはsur-compossibilitéをÜberkompossibilitätと訳している)。神は常に最善を為すのだから、「選択の苦悩」(ED 19)とは無縁である。ではエクリチュールを使う者が直面するこの「苦悩」はいかなる問題を抱えているのか。「超-共可能性」とデリダ、ライプニッツの関係をどう考えるか。合田の講演はこのような問題圏を意識していたと言えるだろう。デリダが『エクリチュールと差異』の冒頭に置いた「力と意味作用」はこのように組み尽くしがたい含蓄を持っているのだが、これほど豊かな内容があることを今回のシンポジウムは教えてくれたのである。

工藤顕太(早稲田大学/日本学術振興会特別研究員)

このシンポジウムの四日間は、これまで経験したことのないほど濃密な時間でした。若手プレセッションも含め、自分が直接・間接に多くを負っている先生方・先輩方の研究にリアルタイムで触れることができ、非常に刺激的でした。特に強く印象に残ったのは、没後十年という節目にあって、デリダの思想がまさしく来るべきものとして、哲学はもとより、政治、文学、テクノロジーなど、多様な領域においていかに作用しうるかということが鋭く問われていたことです。また、質・量ともに圧倒的な講演とそれを受けてなされる議論はもちろんのこと、デリダ研究を牽引してこられた先生方の世代を跨いだ対話や、普段あまり聞くことのできないデリダとの出会いをめぐる個人的なエピソードなども、特にテクストの上でしかデリダを知らない世代に属する者のひとりとして、感じるところが多くありました。これらはどれも、デリダを読むという作業が完結したテクストの読解には決して留まらず、つねに未だなきものへと向かう、新たな応答の努力の途上にこそ存するのだということを強く実感させるものでした。あの場に共有されていたのは、そうした――ときに痛切でさえある――誠実さであったように思います。プレセッション発表者のひとりとして、またシンポジウムの運営に関わることができたひとりとして、大変貴重な機会をいただけたことにあらためて感謝いたします。

松田智裕(立命館大学)

2014年11月22日から24日にかけて、「ジャック・デリダ没後10年シンポジウム」が早稲田大学にて開催された。増田一夫氏、守中高明氏、郷原佳以氏、藤本一勇氏、合田正人氏、高橋哲哉氏、梶田裕氏、松葉祥一氏といった国内のデリダ研究を主導してきた研究者たち、そこにデリダ研究を世界的にリードしてきたロドルフ・ガシェ氏も加わり、錚々たるメンバーが揃った。このように、今回のシンポジウムは、デリダを主題とするものとしては、国内では、おそらくはじめての大規模なシンポジウムとなった。

初日は、「デリダとエクリチュール」と題して、増田一夫氏、守中高明氏、郷原佳以氏の3名による講演が行われ、デリダが頻繁に用いる « Au commencement...»をめぐる考察とハイデガー講義、デリダと中上健次、猫のエピソードをめぐる自伝の問題など、重要な主題が提起されていた。また、2日目には「デリダと哲学」というテーマで、藤本一勇氏、合田正人氏、ロドルフ・ガシェ氏による講演が行われ、デリダにおけるテクノロジーや盲目性、ドゥルーズとの結節点としてのカント、そしてライプニッツの力の問題などについて、濃密な議論が行われた。最終日は、「デリダと政治」というテーマで、高橋哲哉氏、梶田裕氏、松葉祥一氏の3名による講演が行われ、脱構築における他者と共同体の問題、デリダとランシエールの関係、沖縄問題など、様々な議論を縦横無尽に展開し、シンポジウムを締めくくるにふさわしい刺激的な一日となった。

シンポジウムに先立つ「プレセッション」では、若手研究者6名による発表が行われたことも忘れられてはならないだろう。デリダとラカン・ドゥルーズの関係、デリダにおけるエコノミーや出来事、現前性、存在‐神論の問題などいまなお再考すべき主題が、入念な下準備に裏打ちされた強度と深度を伴って示されたからである。

未刊行の草稿が数多く刊行され、さらにEdward Baringをはじめとして、綿密な資料整理に基づいた研究が数多く登場していることからも、デリダ研究は世界的にも新たな様相を呈しつつある。今回のシンポジウムも、こうした世界の動向を意識しつつ、これまでの蓄積を総括して今後主題となりうるであろう新たな視野を次世代に託そうとしていた。この点で、今回のシンポジウムは、「デリダ」という巨大な問題が新たな地平へと開かれていく場面を経験できる貴重な機会であったに違いない。

桐谷慧(東京大学・ストラスブール大学)

2014年11月21日から24日にかけ、早稲田大学にて「ジャック・デリダ没後10年シンポジウム」、およびそのプレセッションが行われた。本年は世界の各地においてデリダに関するシンポジウムが開催されているが、今回の東京での催しに最も特徴的であったのは、各発表者に割り当てられた2時間という「時間」であったように思われる。シンポジウム初日の冒頭において主催者の一人である藤本一勇氏が触れたように、人文系のシンポジウムにおいても近年稀となっている、「時間をかけることse donner le temps」がかなりの程度実現されたということ、このある種の反時代性は特筆すべきことであろう。個々の発表の内容にここで立ち入る余裕はないが、4日間のシンポジウムにおいて取り上げられた問題の多様さは、デリダのテクストの射程の広さを示しており、それが「時間をかけて」読まれなければならないということを物語っていた。本報告者としても、デリダのテクストを一字一句ゆるがせにすることなく、ゆっくりと(しかし急いで)読み解いてゆかなければならないという気持ちを新たにさせられた。ひょっとすると、最初の登壇者であった増田一夫氏がその発表の冒頭で想起した、夏のスリジー=ラ=サルの長い午後のような時間が必要であるのかもしれない。

私事で恐縮だが、本報告者はプレセッションにて「デリダにおける現前の問題の再検討」というタイトルの発表を行い、しばしば語られるデリダにおける現前という問いに対して、その複雑さを返すことを試みた。勇み足でややならず者風の発表となってしまった嫌いもあるが、多くの貴重なご指摘およびご質問を頂き、この問題をさらに深めていく手がかりが得られたことに感謝をしたい。また、シンポジウムを企画運営し登壇する機会を与えてくださった関係者の方々、会場に足を運んでいただいた方々にもあわせて謝意を記したい。

長坂真澄(日本学術振興会特別研究員PD(大阪大学)/トゥールーズ‐ジャン・ジョレス大学協力研究員)

早稲田大学で11月21日に開催された、デリダ没後10年シンポジウム・プレセッションに参加させていただいた。声をかけてくださった主催者の方々に深く感謝したい。冒頭に、司会を務める藤本一勇氏が、このプレセッションの発表者は、デリダの日本受容における第三世代に該当するだろうとおっしゃっていた。日本の若手のデリダ研究者の発表をまとまった形で聴く機会は稀であるため、私にとっても貴重な体験となった。

各発表は、これまでそれほど関心の向けられていなかった問題系に光をあてようと意識されたものが多かったように思う。ラカン研究の立場から、デリダにおける「死の欲動」のアポリアを新たに捉えようとした工藤顕太氏、ドゥルーズ研究の立場から、デリダとドゥルーズの交差する地点を浮かび上がらせようとした鹿野祐嗣氏の発表は、デリダ研究の内部からはなかなか届きにくい領野を開くものであったと思う。またデリダを研究テーマとしている発表者の考察も、それぞれに刺激的なものであった。鈴木康則氏の発表は、「エコノミー」の概念を、デリダの関連論文の雑誌収録版と単行本版とを比較しながら考察するというもの、松田智裕氏の発表は、デリダの後期の「出来事」の概念を、ごく初期の「純粋な事実性」という概念からのつながりのもとに明るみにもたらそうとするもの、また、桐谷慧氏の発表は、<私は現前を欲望している>という主旨のデリダの発言を起点として、デリダ哲学を「現前の形而上学批判」とする紋切り型の位置づけを再考するというものであった。また私自身は、デリダの形而上学批判を、カントの存在神学批判をそれぞれ独自な形で継承するハイデガー、レヴィナスの系譜のもとに位置づけることで、再考することを試みた。

新たな問題系を開拓しようとする試みであるからこそ、これらの発表の多くは、私自身のものも含め、練り尽くされた論考というよりは、むしろ思考の形成途上、あるいは問題の模索の途上といった段階のものであり、今後の研究の課題の大きさを痛感させられるものであった。しかしそれゆえにこそ、議論に開かれた内容であったと思う。最後に、会場に足を運び、発表に耳を傾け、質問をしてくださった方々に、こころより感謝したい。

亀井大輔(立命館大学)

デリダ没後10年シンポジウムに出席した。私自身はロドルフ・ガシェ氏招聘準備に関わらせていただき、前日に行なわれたプレセッションでは第2部コメンテータを務めたが、シンポジウム当日の三日間は聴衆の一人として、すべての発表を客席で拝聴する機会に恵まれた。準備・運営をされたすべての方に、とりわけご配慮をいただいた藤本一勇氏に心より御礼申し上げます。

個々の発表に逐一言及するのは控えるが、率直に言って、すべての発表が非常に「興味深い」ものであった。日本におけるデリダ「第二世代」(当日、そのような表現がされていたと思う)にあたる、これまでデリダ研究を牽引してこられた方々による発表や、デリダについての個人的な回想が聞けたのは貴重だったし、自分と近い世代(第三世代?)の方々による気鋭の緻密な読解には、大いに刺激を受けた。

「脱構築の力」と題されたガシェ氏の発表は、デリダの初期論文「力と意味作用」についてのもの。この時期のデリダに関心を抱く者にとっては実に勉強になるもので、とりわけ「エコノミー」の概念がデリダ思想にとって果たす役割の重要さを痛感させられた。ガシェ氏は1969年からパリでデリダの講義に出席し、その後アメリカに渡ってから当時のアメリカにおけるデリダ受容(ないし誤解)に危惧を覚え、デリダについて書くようになったとのこと。この経緯をお話しいただけたのもよかった。

発表と質疑を合わせて2時間という十分な時間が用意されたことが功を奏し、消化不良に終わることなく議論が尽くされ、聴衆にとっても満足度の高いシンポジウムだったと思う。プレセッションの若手研究者による発表も含めて、諸世代による複数のデリダ像が増殖し交差した四日間であり、デリダとははたしていかなる哲学者なのか、ますます「わからなくなる」という新鮮な気持ちにさせられた。この場で生じた新たな問いや謎を、今後さらなる新たなデリダ像の生成へとつなげ、デリダ像をさらに増殖させていければよいと思う。

郷原佳以(関東学院大学)

デリダ没後10年の今年も終わりに近づきつつある。私自身は国内にいたが、今年一年、世界各地で記念のコロックが行われたようだ。パリも少し特別な雰囲気だったのではないかと思う。

デリダが亡くなった10年前の秋、私はパリにいた。没後は喪失感が大きくて、とにかく落ち着かなかった。国際哲学コレージュで開かれた追悼コロックに行ってみると、何らかの形でデリダに関わった誰もがそうであることがわかった。海外からも、錚々たる研究者たちが、とるものもとりあえずといった感じでやって来て、少しずつ、何か語った。デリダの晩年3年間のセミネールに出席した証人のようなつもりで、『現代思想』誌に追悼文を寄せた。その最後に、「割礼告白」から、デリダが「私の子どもたち」について書いている一節を引いた。「私の子どもたち」が、死んで地面の底に仰向けになった自分を見て泣いているのが見える、その子どもたちの代わりに私は泣く、といった一節である。遺言のよう、というだけでは足りない。デリダの「生」がつねにすでに死後からの前未来時制で、かつ代補として生きられ、書かれていたことを証す一節である。

デリダが亡くなってから、自分のことを、墓をのぞき込んでいる子どもたちの一人として明確に意識するようになった。そうして10年が経った。今回、1日目にさせていただいた発表では、最後に「子ども」という「問題(プロブレマ)」の存在を示唆し、上記の一節を引いた。共同討議で「子ども」の射程を広げ、確認し合えたのは収穫であった。没後10年のシンポジウムというのは、私には、デリダの子どもたちが「不誠実な誠実さ〔fidélité infidèle〕」でデリダの幽霊に応答する機会であると思え、その一人となれたことは、文字通り、存外の喜びであった。残念ながら3日目は聴講できなかったが、プレセッションから3日間、「不誠実な誠実さ」による読解の数々を堪能することができた。なかでも最深部へと降りてゆく合田正人氏のめくるめく分析には圧倒されて、しばらく茫然とするほかなかった。これから考えるべきことも見えてきた。企画準備にあたられたすべての方々に感謝したい。

梶田裕(早稲田大学)

2004年10月初め、私はリヨンでの一年間の留学生活を終え、パリに移り住んだところだった。そして図らずも自分の誕生日の朝に、デリダの訃報に接することになった。したがって、私は「生身の」(これほどデリダに相応しくない形容はないのかもしれないが)デリダに接することはなかった。リヨンに留学することで私はデリダの現前を先送りし、パリに着いたときには私はすでに遅れていた。そのためかどうかはわからないが、その後の十年は、私にとって、デリダと距離をとろうとする十年だったように思う。そして、出来事という問題を考え始め、重要なのは出来事そのものではなく、いま・ここにおけるその帰結を思考することであると意識したとき、私はこの距離を測るとはいかないまでも、少なくともその在処を割り出すことはできたように思ったのだった。今回、デリダの没後十年という節目の年に、このようなシンポジウムに参加する機会に恵まれ、私はこの距離をなんとか言葉にしようと試みた。それは、遅れてきた者なりの仕方で、デリダへの不忠実な忠実さを示すことであるように感じていた。

三日間にわたる今回のシンポジウムは、その内容、質においてだけでなく、その形式においても特筆すべきものであった。講演、質疑応答、そして共同討議のそれぞれに割り当てられた時間は、シンポジウムとしてはほとんど例を見ないと言っていいほどの「気前のよさgénérosité」を示すものである。その形式においてすでに、このシンポジウムは長い講演の断固たる擁護者であり実践者であったデリダの精神に忠実だったことになるだろう。会場そのものがこのデリダの精神=亡霊に取り憑かれたかのように、講演者同士の間でも、聴衆からも質の高い質問が数多く提出され、濃密な議論が交わされたことは、非常に有意義であったと思う。

個人的には、いわゆる「政治・倫理的転回」のデリダ自身による否認にも関わらず、初期の脱構築の思想と、80年代以降の「正義」、「脱構築不可能なもの」、「まったき他者」といったモティーフとの間の整合性をどのように思考するのかという問題系を、少なからぬ研究者と共有できたことは大きな収穫であった。

このような機会を与えてくださった藤本さんを始め、運営に携わったすべての方々、司会者および講演者の皆様、そして聴衆の皆様に心から感謝の意を表したい。

松葉祥一(神戸市看護大学)

まず何よりもこの濃密な時間を準備してくださった皆さま方に心よりお礼を申し上げます。当日も報告させていただきましたが、小生が3日間の講演をどのように聞かせていいただいたかを申し上げて、感想に代えさせていただきたいと思います。いささか暴力的なまとめになりますことをお許しください。

11月22日のテーマは、小生にとっては、「いかに物語(寓話、神話、récit、histoire)に陥ることなく語るか」でした。増田さんの講演ではデリダ=ハイデガーにおける形而上学という物語が、守中さんの講演では創設の物語としての天皇制という物語が、郷原さんの講演では、自らを語ることによる自己確認としての自伝という物語が、それぞれ問題になっていました。そして、こうした物語を語ることを避けるためのカギは、目的=終焉ではなくà venirという時間性を設定することであるという示唆を受けました。

11月23日は、「いかに二項対立(主/客、自/他、内/外)を脱構築するか」が小生にとってのテーマでした。藤本さんの講演では、エクリチュールをはじめとする遠隔テクノロジーあるいは技術一般というデリダの戦略が、合田さんの講演では、デリダとドゥルーズがともにこの境界の両縁に立っていることが、ガシェさんの講演では、言語の中ですでに働いている力によって二項対立の網の目を緩めるという戦略が示唆されたと思います。

11月24日のテーマは、私にとっては「いかに<他者>との平等を可能にするか」でした。高橋さんの講演では沖縄の「県外移設」という平等の訴えをどのようにとらえるか、梶田さんと小生のテーマは、ランシエールとデリダにおけるデモクラシーの概念をめぐって、絶対的他者との平等をどのように考えるかであったと思います(小生のテーマが、梶田さんのテーマと重なってしまったことをお許しください)。

いずれも、デリダのテキスト解釈にとどまらない、重要な問いを扱った研究で、とても刺激になりました。また討論では、いくつかの宿題もいただきました。ぜひ今後も対話を継続していきたいと思います。近い将来avenirに。

宮﨑裕助(新潟大学)

デリダ没後10年シンポジウム、私は今回二日目の司会者として登壇させていただいた。なによりも記憶に残ったのは、ロドルフ・ガシェ氏に基調講演をしていただけたことだ。ガシェ氏の仕事は、大学院に入りデリダや脱構築の思想を勉強し始めたときから筆者にとっての道標であり、以来十数年にわたって折に触れ、氏のテクストを通して対話をしてきた。ガシェ氏の仕事は、しばしばテクストの戯れと揶揄されるデリダの複雑な哲学的戦略をきわめて明晰に解読し、かつ対決的な身ぶりでもって次のステージへと前進しようとする、稀有の試みであり続けてきた。その氏がついに来日し、デリダ没後10年を追悼する記念すべきシンポジウムにおいて、自分の眼前で講演するというのだから、これほど感慨深いことはない。

「脱構築の力」と題された講演の内容は『エクリチュールと差異』(1967年)の巻頭論文「力と意味作用」(1963年)の検討を通じて、いまだデリダが脱構築を明確に打ち出していない時期にみずからの方法論的な定式化を行なった諸節のうちに、いわば脱構築のプロトタイプを発見し、脱構築のいっそう根本的な概念を引き出そうとする非常に野心的な企てである。そこで鍵となるのは「力」の概念である。ガシェ氏は、ライプニッツの形而上学的な力の概念と対比しつつ、デリダが練り上げようとしていた「脱構築の力」を明確にしている。それによれば、脱構築の力は、形式や構造に対立するような不定形の力のことではなく、形而上学的な対立関係の体系ないし織物・網の糸目を緩めるように作用するのであり、「当の対立関係を差異のなかに再記入するのである」。そこから結論づけられるのは、脱構築が、形而上学の緊密な織物に差異を編み込むエクリチュールの出来事を、思考の水準へと翻訳し、そこで「無限の警戒としての思考そのものの力」を引き出す営みだということにほかならない(詳しくは近々『現代思想』総特集=デリダに掲載される予定の論文を参照のこと)。掛け値なしにデリダ没後10年シンポジウムの基調講演にふさわしいお話しをしていただくことができた。

最後、共同討議の時間に、ガシェ氏にデリダとの出会いを語ってもらうことができたのも印象的だった。1969年にヤーコプ・タウベスの招待により、ベルリン自由大学に講義に来ていたデリダと出会ったのが最初だったという(デリダの講義はフッサールについてのものとサルトルの『嘔吐』についてのものだった)。すでにフランスの構造主義の思想に通じていたガシェ氏は、その折にデリダに誘われ、以来、四年間にわたってパリの高等師範学校でのデリダのセミナーに出席することになった。デリダの講義によって哲学や理論に対する考え方が一変し、一挙に視界が開けたのだとガシェ氏は語っていた。

また、セミナーでデリダが語っていたという脱構築のイメージも記憶に残っている。脱構築とは、いわば形而上学の鉱山を掘り進むようなことであって、そこに坑道(シャフト)を掘り抜いて進むのだが、すべてを切り崩して形而上学の山自体が崩落しないよう、掘りつつしかし埋めながら、奥へと進んでゆくのである。このイメージから、デリダが「竪坑とピラミッド」で論じたヘーゲル記号論の形象として出てくる「竪坑」を想起しないわけにはいかないだろう。ガシェ氏は、デリダにパリに来なさいと誘われたのはエレベーターのなかだったと語った。二人の哲学者はかくして形而上学の鉱山に新たな鉱脈を掘り当てるべく、垂直の竪坑に沿って奥深く潜り込んでゆき、脱構築という名の共同作業の坑道を、われわれの思考の歴史のうちに穿ったのであった。

デリダ没後10年シンポジウム謝辞 藤本一勇(早稲田大学)

「今回(cette fois)」、「私」は「デリダ没後10年シンポジウム」を「主催」させていただきました。最初にこのシンポジウムの話が持ち上がったのは確か二年前、脱構築研究会の打ち合わせの時だったと記憶します。私自身はデリダ没後10年だからといって特に何かイベントを行うつもりはまったくなかったのですが、西山雄二さんと宮﨑裕助さんからの他者の声(アピール)に促されて、「主催」することになったのでした。その意味で、没後10年というこの「日付」をもつイベントは、「私」にとって、「他者」から、「われわれ」から降ってわいた出来事でありチャンスでした。

「ホスト」としての私がやるべきことは、場所と時間を与えることでした。しかし、場所と時間は私の所有物ではありません。それらは「借りられたもの」です。「今回」は早稲田大学から借りました。場(トポス)と時間(スコレー)を提供する制度としての大学の意義を改めて考えさせられました。しかしながら、器としての場や時間が与えられただけでは、本当の意味での「出来事」が到来するには不十分です。そこに「集まり散じる」主体たちが、デリダに呼びかけられ応答する主体たちが必要です。「主体」という言葉に抵抗を感じるならば「投手」や「打者」と言いましょう。発表の責任を引き受けた応答主体たちがどのようなボールを、どのような賽を投じたか(また打ち返したか)について、ここで逐一報告することはできません。しかし、デリダのテクストに呼ばれた(と思ってしまった)彼らの投げた応答の言葉それ自体が、「デリダ」を到来させ、「デリダ」に場と時間を贈与し、散種した仕方で生き延びさせるのです。そしてそれがまたフロアの聴衆たち(彼らもまた別の投手、別の打者です)へと反響していき、さまざまな質疑応答を生み出していきました。そうしたコレスポンダンス(相互応答=文通)、キャッチボールから生まれる共鳴運動を、ホストとしての私はただただ感嘆しながら、めまいと酩酊に襲われながら、見つめていました。それこそが私にとって、単なるイベントではない「デリダ・シンポジウム(饗宴)」の出来事でした。

しかし、この饗宴に到来した投手たち、主体たちは、決してそこに現前した登壇者や聴衆だけではありません。港道隆さんは、先発投手の予定(約束)でしたが、ご病気のためにセッションにやって来られませんでした。また鵜飼哲さんはサバチカルにより、私たちのデリダ・サバトには不在でした。しかし彼らの声は、その論文や翻訳の仕事において、当日の現前的発表(プレゼンテーション)の潜在的地層をなしていました。

さらに私は様々な発表を聞きながら、日本におけるデリダ研究・脱構築研究を開拓した故人たちの声が、まるで霊媒現象のように、テレパシーのように、そこ(da)に響いているような感覚をおぼえました。増田一夫さんが論じた、デリダによるハイデガーの存在論的差異の脱構築の議論のなかには高橋允昭氏の声が、合田正人さんの発表や(僭越ながら)テクノロジーを論じた私自身の発表のなかには足立和浩氏の声が、そして哲学と文学の境界線を揺るがす守中高明さんと郷原佳以さんの発表のなかには豊崎光一氏の声が、それぞれ無意識的にではあれ、召喚されている気がして仕方がありませんでした。時代や世代を超えた、生者や死者の垣根を越えた、歴史の重み、遺産相続の重みを改めて実感した饗宴=共演(生者と死者の共演)でした。

そして来たるべき将来。「今回」のシンポジウムで私にとって一番の喜びだったのは、もしかしたら、シンポジウム本体に先だって行われた「プレセッション」だったことになるかもしれません。そこで交錯した若手研究者たちによる議論は、新しい「来たるべきデリダ」の曙光を予感させるに十分なものでした。この「プレセッション」の「プレ」は、デリダが論じた「序文」にも似て、「本体」をリードし、「本体」を「本体」ならしめる「前未来」かもしれません。「本体」に従属する「プレ」を超えて、この「プレセッション」が真に「来たるべきデリダ」の「来たるべき」へと、「先駆け」へと生成すること(ジェネレーション)を願ってやみません。もちろん、暫定的に「本体」に組み込まれてしまった私たち「年寄り」も、時系列上の年齢よりも古いものとして、新人よりも新しい「年寄り」として、たえず新たに生成変化したいと思います。

「最後に(une fois pour toutes)」、「デリダ」をはじめとして、このシンポジウムに――現前的であれ不在であれ――アンガージュしていただいたすべての方々に、すべての存在(亡霊であれ)に、感謝を申し上げます。この「一期一会」のセッションが、これで閉じるのではなく(閉じつつも)、また別の「回(fois)」へと、他なる「回転(tour)」へと開かれていくことを切に願いながら。