Reports

第4回国際会議Derrida Today(2014年5月30日-31日、フォーダム大学、ニューヨーク)

西山雄二

2014年5月28−31日、ニューヨークのフォーダム大学にて、第4回Derrida Today会議が開催された。2年前のカリフォルニア大学アーヴァイン校での第3回大会以来で、デリダ没後10年の今大会にはのべ150以上もの発表が組まれた。(主催者:Samir Haddad〔Fordham University〕, Nicole Anderson〔Macquarie University〕)

Derrida Today会議の目的は、デリダ研究者の連携をうながし、デリダの専門研究の向上を促進することだけでなく、もっとも幅広いコンテクストにおいてデリダの作品を考察することでもある。狭義の専門的発表だけでなく、デリダのモティーフの自由闊達な応用といった発表も少なくはない。実際、冒頭のKaren Barad (University of California at Santa Cruz)による基調講演は、デリダのlimitrophe(隣接)概念を量子力学において読み解く発表だった。

世界中から参加者が来ているが、中心はやはりアングロサクソン系。フランスからの参加者は増えているものの(前回は1名のみ)意外にも存在感は薄い。また、アジア系の発表者も2名のみで中国・日本の研究者はいない。逆に言うと、英語圏でのデリダ研究の勢いを特徴付ける国際会議ということだろう。

会議では主題ごとに54もの分科会が組まれているが、前回と同じく、その主題はアメリカでのデリダの読解傾向を反映するものだった。晩年の動物論や生政治に関する関心が強く、主権論や民主主義論が多い。また、マラブーやハーマッハーとデリダに関する会や、メイヤスーの影響からかマテリアリズムに関する会も組まれている。伝統的な哲学や文学に関する主題は後景に退いていた。

プログラム→final20program20-20dt.pdf

主催者企画のパネルの題目は次の通りである。

「自己の許で自己を忘れる主権1――権利剥奪」「自己の許で自己を忘れる主権2――暴力と緊縛する法」「自己の許で自己を忘れる主権3――広範に書き込まれた魂、書き込まれていない魂」「イメージと死の政治――主権、映画、写真」「理論における世界――ナンシーとデリダ」「別の仕方での動物――自然、政治、方法の事例」「今日の政治と脱構築」「動物の屈折を書くこと―愛すること」「形式の形成――ハーマッハーとマラブー以後の脱構築」「おそらく、生きものの痕跡」「デリダ『先入見──法の前に』」。

カリフォルニア大学アーヴァイン校でのデリダ・アーカイヴが公開されたため、今回は草稿研究の成果が披露される発表が目立った。とくに、晩年の動物―生政治論の発端を確認するべく、1974-75年の講義録「生死」の草稿を研究した研究者が3人ほどいたことは注目すべき点である。分子生物学者フランソワ・ジャコブの『生物の論理』(1970年)を参照しつつ、デリダは遺伝子(痕跡とテクストの隠喩)に書き込まれた「非音声的エクリチュール」に即して「再生産」や「プログラム」を論じたという。『生物の論理』はフーコーも書評を書いているが、フーコーやデリダの生政治においてジャコブは重要な役割を果たしたといえる。「生死」講義における生物のテクスト的な解釈から、初期デリダにさかのぼり、差延や原エクリチュール、痕跡、一般テクスト(「テクストに外はない」)といった諸観念の構造が直接的ないし間接的に解明されるという。

生政治に関していえば、講義録でのデリダによるアガンベン批判を検証する発表も何本か並んでいた。デリダの批判の要点は、ハイデガーのヒューマニズム書簡への言及が奇妙に欠落している、アリストテレスにおいてビオスとゾーエーの区別は文献学的に見てさほど明確ではない、フーコーが発意した近代の生政治を古代ギリシアに立ち戻ることによって歴史を平板化している、といったものだ。今回の発表では、アガンベンにおいてビオスとゾーエーは対立してはいはない、古代ギリシアにおいて両概念の対立はたしかに文献学的に見て曖昧だが概念的に通用していた、デリダは『ホモ・サケル』全体を誤読している、デリダ批判の後で刊行された『開かれ』(2002年)での豊かな展開は十分に考慮すべき、といった反論がなされていた。

専門家で閉じた厳密な学会ではないので、前回と同じく、発表は玉石混淆だった。とくにデリダを専門研究しているわけではない若い院生も多い。いわゆる狭義の「デリダ研究者」による発表は実は1/2程度ではないだろうか。デリダのモティーフをたんに活用した(さらにはほとんど参照しない)自分の発表、といったものも多い。つまり、ある主題に関してデリダの文献を網羅的に調べるわけではなく、1-2冊の参照しかしていない。二次文献や先行研究を参照する意思はなく、自分がその数少ないデリダ文献をどう読んだかが披露される。フランス語原文と格闘した形跡はなく、英訳を読解し、英訳に即して思考しているので、原テクストの物質性と対話した肌触りが感じられない。デリダに内在する問いの設定ではなく、あくまでも自分の専門の関心内で問いが設定されているので、デリダ思想への求心的な議論が展開しない。結果的に、デリダのコンテクストから遊離した空中戦が演じられ、一般論(以下)に帰着する、といったパターンだ。

とくに教育や芸術、自然科学の発表ではそうした傾向が目立った。例を挙げると、分子生物学における細胞の生と死を説明するのに、デリダ的脱構築を掲げるのだが、デリダを引用する必要性のないたんなる生物学の発表に終わる。あるいは、人的資本形成という債務を負わせる新自由主義的教育に対して、時間を剥奪し「時間を与える」(デリダ)ロビンフッド型の教育が必要と説くものの、それが具体的実践として何を示しているのかが不明なまま、デリダをスローガン的に引用したアジテーションに終わる、等々。

主催者企画のワークショップとして、「来るべき世界と都市」「死に臨む主権」「セミナー『死刑』読解」「デリダ・アーカイヴと将来のデリダ・スカラシップ」が組まれた。

「デリダ・アーカイヴ」ワークショップは未公刊のアーカイヴ研究に従事する研究者がその可能性について議論し、実に有益なものだった。現在、デリダの膨大なアーカイヴはアメリカのカリフォルニア大学とフランスのIMEC(現代出版史資料館)に保管・公開されている(http://www.comp.tmu.ac.jp/decon/pg69.html)。歴史家Edward Baring (Drew University)はThe Young Derrida and French Philosophy, 1945–1968 (Cambridge U.P., 2011)において、膨大な資料から、若きデリダが置かれていた知的環境を描き出すと同時に彼の思想形成を実証的に解明した。1940年代、デリダがキリスト教思想と実存主義との関係において自身の思想を形成していくことから、Baringはデリダを「ポスト実存主義」と形容している。未公刊のアーカイヴには、公刊物のデリダとは別のデリダがいる。既刊テクストを根拠づけるために未刊テクストを読解するのか、それとも、未完資料群の地平から出発してデリダ像を探求するのか。アーカイヴ研究には各人の視座と責任がともなう。重要な哲学者デリダのアーカイヴである以上、著作権などの煩雑な利害関係や適切な資料保存・管理の問題が複雑に絡む。登壇者が言外に示していたのは、版権を所有しているガリレ出版の存在である。現在の体制とペースでは講義録(全43巻)の刊行は煩雑で、遅々として進まない。デリダの精神に準ずるならば、ネット上ですべてのアーカイヴを公開した方がよいとの意見も披露された。

(ジェフリー・ベニントン氏とデリダ講義録翻訳に関して意見交換。英訳はかなり先まで進んでいて、正誤調査もできている。国際的な翻訳連携について話し合った。)

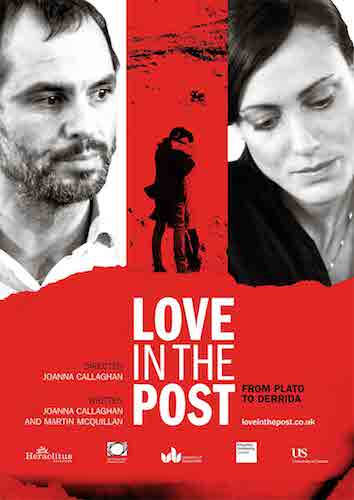

3日目の夜には映画「Love in the Post」も上映された。これは第2回のロンドン大会に端を発する企画で、デリダの『絵葉書』を男女二人の書簡恋愛スタイルで映画化したもの。大学教授テオが学部閉鎖間近の状況において、「脱構築の時代の愛」を思索する。精神分析を受けている彼の妻ソフィーは謎めいた女性でテオからつねに一定の距離をとっている。途中にデリダ研究者らの解説が引用され、デリダ自身の映像も効果的に使用され、『絵葉書』で示される2つの極、つまりエロスとタナトス、幸福と絶望が主要なモチーフとして示唆される。

映画HP=http://loveinthepost.co.uk/

基調講演として、Martin Hägglund (Yale University)「世俗の信仰」、Elizabeth Grosz (Duke University)「デリダと動物たち」、Michael Naas (De Paul University)「デリダ最盛期」が実施された。

Michael Naasはすでに英米圏のデリダ研究を牽引する大家といった感があるが、今回の会議を締めくくる彼の基調講演「デリダ最盛期(Derrida floruit)」はデリダ没後10年に捧げられた実に見事な講演だった。Naasは40年前の1974年と現在、1974年から25年後の1999年という時機を設定したうえで、デリダの資料群と諸概念をきわめて巧みに関連づけつつ、デリダ思想が生き残りつつ散種的に開花する動態について圧倒的な議論を展開させた。1974年とはつまり『弔鐘』であり、1999年とは『セミネール「死刑」』であり、現在とはデリダ没後10年である。

1974年の『弔鐘』はデリダのあらゆるモティーフが織り込まれた「特異な最盛期」と言える。74年の「生死」講義における生き物の脱構築的読解から、80年代末のカリバニズムの倫理的問題(他者を食べる)から、晩年の動物―政治学的な問いまで。哲学と文学、自然と文化、信と知などの領域横断性がヘーゲルとジュネの二つの柱で描き出され、贈与、エコノミー、喪の問題系が示される。

では、25年後の1999年講義「死刑」では、『弔鐘』の何が反復され、何が残余しているのか。死刑の歴史とは殺害の流血の精神的な止揚であり、死刑と人間の関係はいわば血の文化的歴史と言える。『弔鐘』(その原案は71-72年講義「ヘーゲルの家族」)で言えば、家族から市民社会、国家への弁証法的移行が血の精神化の過程であり、死刑は国家創設に関わる法の定礎として作用する。(ヘーゲルによれば自由や栄光を欠いた)ユダヤ教からキリスト教への精神的移行もまた磔刑という特異な死刑なしに考えられない。また、ジュネ欄でもギロチンと死刑、血の問題系は示唆されている。血の精神化こそが、人間の自由を確保し、人間の固有性を確定するのだ。

1974年、フランスにおいて、まだ死刑は存在していた。戦後、死刑執行が大幅に減少したものの、1977年まで処刑は続き、1981年のミッテラン政権下で廃止された。アメリカでは1972年に廃止された死刑が残虐性を争点としつつ76年に復活し(デリダは晩年「残酷さ」を考察した)、より少ない流血と苦痛による死刑の効率化が進められるものの、死刑執行数は増加し1999年の98名でピークを迎えた。死刑廃止運動が高まるなかで実施されたデリダの「死刑」講義は明らかに哲学的な死刑廃止論を含んでいる。では、74年の『弔鐘』では死刑肯定・反対の賭金はどうなっているだろうか。デリダは死刑講義の最終回で、血の文化的・技術的歴史にいかなる人間の未来はあるのかと問い、Homo-hemato-centrisme(人間―血―中心主義)の脱構築を提起した。ロゴス中心主義、ファロス中心主義、肉食中心主義などに次ぐ、デリダ晩年の脱構築の対象である。

デリダの最盛期とはいつなのか。テクストの最盛期という時間性とは何か。floruit(最盛期)はflower(花)から派生した語で、伝記的表現として成功や成熟を示すが、デリダの場合、『弔鐘』に撒かれた種が成長し、目的論的に開花したわけではない。『弔鐘』という特異な最盛期がつねにすでに(初期テクストにさえ)散種されている以上、そうした最盛期に満ちたデリダのテクストは、おそらく、著者の血が途絶えた後でなおも生き延び、開花し続け、他者とともに時を刻み始めるのである、いま、ここで。

(再建が進む新ワールドトレードセンター。2014年5月28日には「9.11追悼記念館」もオープンした。写真下はそのミュージアム・ショップ。)

*******

宮﨑裕助(新潟大学)

二年ごとに行われている国際会議 Derrida Today に参加して今回で三度目となった。今回はニューヨークのフォーダム大学を訪れた。西山氏の報告文にあるように、今回も大規模なものとなった。Derrida Today で扱われるトピックは、同時代の関心に非常に敏感なかたちで組織されており、伝統的な主題や古典が取り扱われることは比較的少ない。

良くも悪くも「今風の」現代思想のテーマが前景を占めており、「目新しさ」を追いかけるあり方に危うさを感じないではないが、これが、デリダの思想を徹底して「今日(today)」という重みにおいて扱おうとするのが本会議の特徴なのだといえるだろう。以下、印象に残った論点について私自身の関心からスケッチしておきたい。

1. 初日の発表に、デリダとドゥルーズ&ガタリの民主主義論を比較したものがあった。デリダのいう「来たるべき民主主義」の概念を、ドゥルーズ&ガタリの政治哲学のうちに見出そうとするものだったが、質疑応答では大きな異議が出た。

デリダの「来たるべき〜」という一種の時間概念は、歴史の目的論的構図の脱構築として遂行されている一方、ドゥルーズ&ガタリの生成概念(devenir)ではそうした目的論的な構図ははじめから放棄されている。したがって、前提としている枠組が根本的に異なる以上、言葉面から安易に等置することはできないのではないか、というものだった。筆者もそう思うが、擁護側からは、デリダの目的論批判も一種ニーチェ的な系譜学の企てとして、結局はドゥルーズ&ガタリの同じ方向を目指しており、両者の民主主義論を収斂させることはできるのではないかという意見も出て、議論は分かれた。

2. デリダの1999年の死刑論講義の英訳が昨年出たことをうけて、今回は、多くの発表がこの講義録の検討に費やされた。ヨーロッパでは死刑はすでに廃止されており、死刑制度の残るアメリカでも三分の一の州は死刑を廃止している。しかし現代社会では「殺すこと」の形態は、死刑から終身刑への転換のみならず、富の格差や貧困、難民問題など「死ぬにまかせる」という別のあり方で継続しており、そういう点で、死刑に関する言説が提起している諸論点はくり返し問い直す必要がある。

フーコーの生権力論にも同様の視点はみられるが(「生かしておき、死ぬにまかせる」という権力)、質疑応答の論点として印象深かったのは、デリダの死刑論が、フーコーの生権力への批判になっているのではないかという点だ。歴史区分を実定化するフーコーの議論に対するデリダの批判や、関連するフーコーの講義録を詳しく検証しながら、両者の対立と差異は、より深く掘り下げる必要があるだろう。

3. デリダの晩年の動物論『動物ゆえにわれあり』をめぐる近年の議論の高まりをうけて、動物の生をどこまで考えるべきものなのかについてしばしば論じられた。デリダのとりあげるベンサムの有名な定義によれば、苦痛を感じるか否かが(Can they suffer?)その分水嶺となるが、植物は、さらに石はどうなのか。

石は無世界としたハイデガーの有名な三区分──石は無世界/動物は世界窮乏的/人間は世界形成的──に対する批判が、ジャン=リュック・ナンシーの世界概念との関連で取り上げられるなど、さまざまな興味深い問題提起がなされた。地殻変動や気候変動はまさに「生ける世界」そのものあり方である、等々。最終日の講演でエリザベス・グロスは「石の苦しみ」について語っていたが、デリダであれば「《この》石は苦しみ《うる》」可能性を思考するであろうと付け加えておきたい。

4. デリダなき後の脱構築の可能性を追究する試みも盛んに行われていた。とりわけカトリーヌ・マラブーとヴェルナー・ハーマッハーの仕事を検討するパネルが開かれた点を特筆しておきたい。両者ともにデリダの仕事との緊張関係からみずからの思想を紡いできた人物だが、マラブーがデリダとは別の探究領域(脳科学など)を切り拓くことで脱構築の可能性(可塑性の概念など)を拡張しているのだとすれば、ハーマッハーは、デリダのテクスト読解を(デリダが不充分にしか扱ってこなかった)ドイツ文学・哲学の領域を中心に、さらにラディカルに深化させてきたのだと言えよう。パネルでは、ハーマッハーのいう afformative 概念と、デリダのいう perverformative 概念との対照等が試みられた。

ハーマッハーには、南米に熱心な研究者がいるようで、共鳴したイギリスの若い研究者と連携してパネルを作っていた。筆者も日本語訳者の一人として、デリダの「メシア二ズムなきメシア性」とは異なる、ハーマッハーの(ベンヤミン経由の)メシア性の問いに関して質問した。互いに海を遠く隔てた地に「デリダ以後」の関心のもとにハーマッハーに取り組む読者がいたことを知り、嬉しい驚きを共有できた場となった。

5. 最終日、四日間の会議を締め括る最後の講演は、現在のデリダ研究を牽引するマイケル・ナースによるもの。ナースの講演は、四日間の疲れを吹き飛ばす素晴らしいものだった。デリダ没後十年に『弔鐘』四十年を重ね合わせ、そこにデリダの「最盛(floruit)」をみる。晩年の死刑論講義や生政治への傾斜も『弔鐘』のモティーフから読み解けるというのだ! デリダ学の圧倒的な達成と言うべき講演であり、英語圏のデリダ研究の成熟と来たるべき展開可能性を強烈に印象づけるものだった。

全体の印象としては、今回は発表の応募数がこれまで以上に多かったせいか、回を経るごとに徐々に水準が上がってきているように思う。ただ、今回も、東アジアからの参加者がきわめて少ない点には変わりはない。自分自身も含め、存在感を示せないでいることに正直焦りと苛立ちを覚えるが、状況を変えるには時間がかかるだろう。二年後の次回、第五回会議は、ロンドン大学ゴールドスミス校にて。

(高層ビルの谷間に設置されたフォーダム大学の中庭)

*******

亀井大輔(立命館大学)

2年前のカリフォルニア大学アーヴァイン校での大会に続いて、ニューヨークのフォーダム大学にて開催されたデリダ・トゥデイ第4回大会に参加した。前回の発表者は120名ほどだったが、今回は規模がさらに大きくなり150名を越えた。大学院生、若手研究者から、大御所にいたるまで、デリダに取り組む人々が世界中から集まっており、デリダ研究の盛況を肌で感じることのできる、熱気を帯びた大会だった。その中にいると、ジャック・デリダの遺したテクストの影響力がいかに広がっているかをあらためて痛感する。

全日程に出席したが、発表は5つから6つの分科会が同時進行するため、残念ながらそのうちの1つにしか参加できない。以下では、選んで聴講した発表の中から、印象深かったものをいくつか挙げて雑感を記す。

(1)初日の分科会「デリダと伝統」では、デリダを「ラディカルな懐疑論」と捉えたジョシュア・ケイツ(Fielding Derrida)の論をめぐっての発表や、ハイデガーとデリダの関係を遺産相続の視点から論じた発表があった。その後、ジョアンナ・ホッジ(著書にDerrida On Time)の発表は、当初の予定から変更され、昨年刊行された『ハイデガー――存在の問いと歴史』講義(1964‐65年)の内容についての早速の発表となった。ホッジは、とりわけ講義の後半で展開される『存在と時間』第2部の時間性と歴史性についての議論に焦点を絞り、その内容を巧みにまとめていた。さらには、講義に登場するレヴィナスの「痕跡」概念や、自己触発をめぐって言及されているミシェル・アンリにも、注目を促していた。この『ハイデガー』講義は今後、初期デリダの脱構築論のみならず、デリダとハイデガーとの関係を論じるうえで必須の資料となるはずであり、次回の大会ではおそらく、重要なトピックのひとつになるだろう。今回は内容紹介にとどまっていたが、ホッジによる研究の進展にも注目したい。

(2)デリダ‐現象学関係の発表としては、2日目の午前に現象学的時間論をめぐってダン・サハヴィ(Self-awareness and Alterity)のデリダ解釈を批判する趣旨の若手の発表があり、午後には現象学と精神分析の交差する地点で「現れ」(ファイネスタイ)の概念を論じる発表があった。後者の発表では、『マルクスの亡霊たち』の第5章「現れざるものの出現 ――現象学的 「手品」」から出発して、初期のフッサール論とフロイト論までさかのぼり、デリダにおいてフッサールの「カント的意味での理念」とフロイトの「外傷」概念とがもっている役割を結びつけるものであり、その仮設的な視点が有する射程の広がりや可能性を予感させるものだった。その他には、『幾何学の起源・序説』における「範例性」の発表や、初期デリダを詳細に読み込んで、メイヤスーのAfter Finitudeの批判的な射程圏からデリダは免れうるとの結論を引き出す発表など、若手研究者を中心に初期デリダの読み直しが堅実になされていて、心強いものを感じた。

(3)アーヴァインのデリダ・アーカイヴの中で、1974‐75年の「生死」講義はおそらく最もよく閲覧されている資料だろう。今回はこの資料についての発表が3件あり、うち2つを聴くことができた。1つはGREPHとの関連で教育に関わるもの、もう1つは、「生きものの痕跡」のパネルでの発表であり、デリダの「生」の概念がテーマだった。

「生死」講義においてデリダは、分子生物学者フランソワ・ジャコブ『生物の論理』の「プログラム」と題された序論や、ジョルジュ・カンギレムの論考「概念と生」を論じている。そこで行なわれるのは、両者の諸概念や論述がロゴス中心的な形而上学に内属していることの指摘や、プログラム、再‐生産といった概念の脱構築的な捉えなおし、等である(なお、講義の後半は「思弁する――フロイトについて」の原型となる)。昨今のデリダ研究では、生、死、動物、生命といったテーマにますます注目が向けられており、この講義の重要性もさらに増しているといった状況である。この講義録のできるだけ早期の刊行を期待したい。なお、この2名の発表者は、ワークショップ「デリダ・アーカイヴと将来のデリダ・スカラシップ」にも登壇していた。このワークショップは、アーカイヴ資料調査の経験者が自由に語り合って、アーカイヴの重要性を再確認する場所となっていた。アーカイヴの管理責任者の一人ジェフリー・ベニントンが率直に、全ての資料をネット公開するのが望ましいが、現状ではそれが叶わないと語っていたのが印象的だった。

(4)4日目の「デリダ『先入見──法の前に』」というパネルは、南アフリカの法哲学者ジャック・ドゥ・ヴィル(著書にJacques Derrida: Law as Absolute Hospitality)が中心となって、同じ大学の2名の研究者とともに、『カフカ論』の英訳されていない前半部のリオタール論(邦訳はあり、『どのように判断するか』所収)に注目した内容で、うまく組織されたものだった。とくに印象深かったのは討論のときである。発表者が全員南アフリカ出身なので、アパルトヘイト撤廃後にマンデラによって創設された「真実和解委員会」に関連して、デリダの「和解」と「赦し」をめぐる問題に議論が及んだ。デリダは1998年に南アフリカで「赦し」の講演を行なっている。「赦し」を「和解」から切り離し、不可能なものとしての赦しのアポリアを論じるその議論は、現地でどのように受け止められたのか。ドゥ・ヴィルによれば、黒人と白人の間でそれぞれの複雑な要因が入り組んで錯綜しており、その受け止め方は簡単に言えるものではなく、ただデリダの講演は、きわめて挑戦的(challenging)、探索的(questioning)なものだった、ということだった。こうした発言が聞けるのも国際会議ならではのことであり、印象に残った。

*******

Derrida Today/Derrida Tomorrow

吉松覚(京都大学大学院・日本学術振興会)

私にとって、この国際学会Derrida Todayに参加するのはおろか、英語圏の国を訪れるのは初めてのことであった。今回の学会参加、および合衆国訪問が恙なく終わったのは同行させていただいた西山氏、宮﨑氏、亀井氏の三名のおかげである。はじめにこのことへの謝意を述べさせていただきたい。

4日間に亘って行なわれたカンファレンスでは100以上もの研究発表と、企画パネル、基調講演がそれぞれ4つずつ行なわれるほどの盛況ぶりであった。なかでも今回大会では最晩年のセミネール、『死刑』と『獣と主権者』の講義録、あるいはデリダの死後に出版された『ゆえに私がそうであるところの動物』を契機にしたのだろうか、生−死、動物、鉱物や動物と人間における〈世界〉概念、さらには生政治を巡った発表が目立っていた。こうしたことからも、英米圏でのデリダ(研究)の今日、まさにDerrida Todayの一端が窺い知れる。

Derrida Todayは2年に一度開催される大規模な国際学会であるが、そこで私と同世代の研究者や大学院生の研究発表があったことは大いに刺激的であった。先行する大家による研究を20代半ばにして批判的に検討し、新たなデリダ解釈を提示しようとする姿勢が伝わってくる発表もいくつかあり、そのことがさらに私を触発してくれた。

また、カトリーヌ・マラブーやヴェルナー・ハーマッハーの思想を検討したパネルや、生政治パネルにおけるデリダとジョルジォ・アガンベンの関係をめぐった発表からは、来たるべき「デリダ以降の脱構築」が予告されているようにも感じられた。さらに、デリダ思想を応用して何かを打ち出そうとする発表――ただしその「応用」が、デリダを持ち出すだけの必然性があったか疑わしいものも少なくなかったが――も数多く見られ、脱構築の可能性の開かれがほの見えたことも付記しなくてはならないだろう。

デリダ歿後10年を迎える今年にあって、デリダその人は歴史化されつつあるかもしれない。しかし、彼の遺したテクストじたいは今なお生き続けており、脈々と受け継がれ、さまざまな受容がなされているのもまた事実である。さる分科会にて、たまたま耳にしたDerrida Today, Derrida Tommorowというフレーズが強く印象に残っている。デリダを完全に過去のものにするのではなく、デリダ思想をどのように継承していくか。まさにこの学会はデリダ研究の今日どのような状況にあるのかを示すものであると同時に、デリダ研究の将来、明日を予感させてくれるものであったように思われる。研究者としてはまだ若手である自分がデリダの思想にいかに応答していくか、このことに対する意識は学会を終えてさらに強まった。

濃密でハードな4日間を締めくくってくれたマイケル・ナースの講演ではデリダ思想の「花盛り」はいつかが問題とされていた。2年後の次回大会はゴールドスミス大学にて開催されることが決まったが、そこではどのような大輪の花が見られるのだろうか。